人教版六年级上册数学教案(精品3篇)

人教版六年级上册数学教案以其深化知识学习、培养问题解决能力和拓展应用与实践领域的教学理念,激发学生的求知欲望和创新潜能。通过深入数学知识学习、培养问题解决能力、拓展数学应用与实践领域,学生在愉悦学习中领略了数学的魅力和实用性。在这个启迪智慧之光的重要之旅中,学生将获得对数学更深层次的理解,为未来的学习与成长奠定坚实的基础。在数学的引领下,孩子们走向未来,展现着无限的可能性。

人教版六年级上册数学教案分数乘法

第一课时

教学内容分数乘整数

教材第2、第3页的内容及练习一的第1、第2题。

教学目标

1.在具体情境中,使学生理解分数乘整数的意义。在理解算理的基础上,掌握分数乘整数的计算方法。

2.能运用“先约分再相乘”的方法正确计算,提高计算能力。

3.培养学生认真书写、仔细审题的良好习惯。

重点难点

重点:理解分数乘整数的意义,在理解算理的基础上正确计算。

难点:运用“先约分再相乘”的方法正确进行计算。

教具学具

实物投影。

教学过程

一 导入

1.求5个12是多少。

用加法算:12+12+12+12+12=60

用乘法算:12×5=60

提问:12×5这个算式的意义是什么?

2.计算。

人教版六年级上册数学教案位置与方向

教材第19页例1及第20页做一做。

教学目标

1.使学生明确可以根据方向和距离两个条件确定物体的位置。

2.使学生了解确定位置的知识在生活中的应用,感受数学与日常生活的联系。

3.培养学生锻炼身体的意识。

重点难点

根据条件正确确定物体的位置。

教具学具

例题主题图,教材第20页“做一做”图片投影片。

教学过程

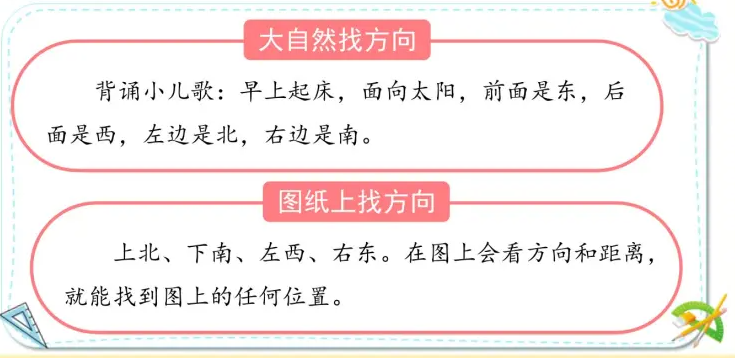

一 导入

联系实际。

新学期,我们班又迎来了一名新同学,他对于学校的位置还不很熟悉,现在让我们大家一起给他当向导,让他尽快熟悉各专用教室的位置。

集体来到操场,用手势表示出东、南、西、北、东北、东南、西北、西南八个方向。

分组练习,辨认方向。

二 教学实施

1.出示例1。

老师板书:目前台风中心位于A市东偏南30°方向、距离A市600km的洋面上,正以20千米/时的速度沿直线向A市移动。

学生反复读几遍。

老师提问:东偏南30°是什么意思?

小组讨论,然后集体订正答案。

老师追问:如果只有这个条件,能够确定台风中心的具体位置吗?

小组讨论,说说各小组的想法。

老师接着问:如果只知道台风中心到A市的距离,能够确定台风中心的具体位置吗?

经过讨论,使学生明确:想确定一个物体的准确位置,只知道方向或距离是不行的,要同时知道这两个条件才行。

老师:前面我们已经掌握了准确确定位置的方法,那怎么求台风大约多少小时到达A市?

学生:根据“速度×时间=路程”这一关系可以求出。

600÷20=30(时)

答:台风大约30小时后到达A市。

2.尝试练习。

(1)投影出示教材第20页的“做一做”。

(2)说出八个方向。

(3)看一看:从图中你获取了哪些信息?

(4)投影出示要解答的问题。

①学校在小明家北偏 东 25° 的方向上,距离是 400 米。

②书店在小明家 东 偏 南 30° 的方向上,距离是 200 米。

③邮局在小明家 西 偏 南 35° 的方向上,距离是 600 米。

④游泳馆在小明家 西 偏 北 40° 的方向上,距离是 600 米。

(5)想一想。

解答这些问题,需要用什么工具?(量角器、直尺)

量角器的使用方法是什么?

(6)尝试独立完成。

(7)交流解题中遇到的问题。

互相解疑。

怎样算出小明家到各建筑物的距离?

引导观察,小明家到学校的距离是多少?(400米)从中你发现了什么?[从小明家到学校这段距离被平均分成了4份,400÷2=200(米),那么每一小段的距离是200米,由此可以推导出小明家到各建筑物的距离]

(8)再次检验自己的计算结果。

(9)集体交流反馈。

三 课堂作业新设计

教材第23、第24页练习五的第1~5题。

四 思维训练

动手连一连。

南偏西40° 超市 5千米

北偏东30° 医院 3千米

东偏南45° 学校 4千米

北偏西25° 公园 2千米

参考答案

课堂作业新设计

1.略

2.(1)正西 400

(2)西 北 45° 300

(3)东 北 30° 300

(4)南 东 30° 400

(5)西 南 40° 300

3.西 南 40° 东 北 40°

4.西 南 45° 1000 东 北 45°

思维训练

备课参考

教材与学情分析

教学根据方向和距离描述物体的位置。例1呈现了台风的运行情况,使学生明确可以根据方向和距离两个条件确定物体的位置。

在确定物体的位置时可能会出现两种答案:东偏南30°或北偏东30°,教师应告诉学生在生活中,一般我们先说与物体所在方向离得较近(夹角较小)的方位,例如,本例题中的方向一般说成“东偏南30°”。

通过第一学段的学习,学生已经能够根据上、下、左、右和东、南、西、北等八个方向描述物体的相对位置,初步认识了在平面内可以通过两个条件确定物体的位置。本节在此基础上,让学生学习根据方向和距离两个条件确定物体的位置,使学生进一步从方位的角度认识事物,更全面地感知和体验了周围的事物,发展了空间观念。

课堂设计说明

1.通过尝试练习,学生能理解本节课的难点,会清晰地表述任意角度的方向。

2.教师指引学生科学的探索方法,鼓励学生敢说敢想,逐层深入;学生通过观察、独立思考、合作交流等方式,利用已有知识进行迁移,在自我反复修正中,掌握本节课知识要点。

3.当学生遇到复杂的知识时,教师要放手让学生自主探讨,鼓励学生主动寻找其实际背景,探索其应用价值,以便今后能运用数学知识解决现实生活中的问题。

知识资料链接

定向运动的诞生和发展

1.了解定向运动的诞生。

定向运动已经有100多年的历史了,诞生在北欧。早年在北欧的斯堪的纳维亚半岛,广阔而崎岖不平的土地上覆盖着一望无际的森林,其中还散布着无数的湖泊,城镇和村庄稀疏地点缀在其中,生活在这里的人们常常需要穿越人迹罕至的森林,行走在时隐时现弯弯曲曲的小道上,地图和指南针就成了他们的生活必需品。没有地图和指南针,稍不留神,就可能迷失在茫茫的林海中。

2.定向运动的发展。

不少国家的军队发现,如果他们不具备在山林中辨别方向、选择道路和越野行进的能力,就不能很好地完成军事任务,因此,军人不知不觉中成为开展定向运动的先驱。

定向运动能迅速普及和发展起来,与定向运动自身的特点有关。它不仅对提高野外判定方向的能力及学习使用地图有好处,还能培养和锻炼人的勇敢、顽强的精神,提高人的智力和体能水平。平民百姓也发现,这项运动不像其他体育项目那样需要在经费、器材等方面进行很大的投入,有一个指南针和一张地图就可以开展此项运动。

人教版六年级上册数学教案比的意义

第一课时

教学内容比的意义

教材第48、第49页的内容及练习十一的第1~3题。

教学目标

1.通过教学活动,理解比的意义,掌握比的各部分的名称,理解比和分数、除法之间的关系。

2.通过学生举例说明什么是比,培养学生举一反三的能力。

3.通过教学比和分数、除法的关系,初步渗透事物是普遍联系的辩证唯物主义观点。

重点难点

重点:理解比的意义,掌握比各部分的名称。

难点:理解比和分数、除法之间的关系。

教具学具

自制课件一套。

教学过程

一 导入

1.谈话导入,在日常工作和生活中,常常要把两个量进行比较。

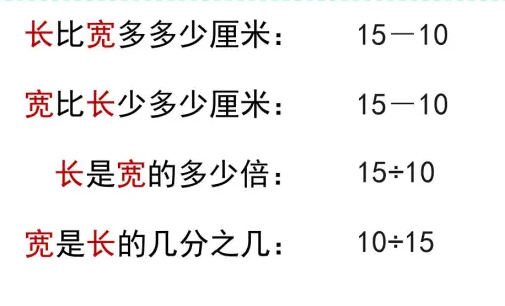

2.举例说明,杨利伟在“神舟”五号飞船里向人们展示了联合国旗和中华人民共和国国旗。两面旗都长15 cm,宽10 cm。

提问:根据这些信息,你能提出什么数学问题?(两个量比较关系的问题)

学生可能提出:

(1)长比宽多几厘米?[15-10=5(cm)]

(2)宽比长少几厘米?[15-10=5(cm)]

随着学生的回答,课件出示以上4个问题,并把(3)、(4)两题的解答过程板书出来。

二 教学实施

1.揭示课题。

生人数和女生人数的比是4比9)

3.老师讲述。

老师:刚刚我们比较了两个同类的量,不仅两个同类的量可以用比表示,而且不同类的两个量也可以用比来表示。

出示:“神舟”五号进入运行轨道后,在距地350km的高空做圆周运动,平均90分钟绕地球一周,大约运行42252km。

提问:怎样用算式表示飞船进入轨道后平均每分钟飞行多少千米?

4.老师讲解。

老师:路程和时间的关系可以用速度即每分钟飞行多少千米来表示,也可以用比来表示,即路程和时间的比是42252比90。

5.学生举例。

请学生举出可以用比来表示两个数量之间关系的例子,尽可能让学生多举例子。

学生互相讨论后,再指名回答。

6.观察、比较、思考和讨论。

提问:什么情况下,两个数的关系可以用比表示?

分小组汇报。

归纳:比实际是两个数相除关系的另一种表示形式。

指导学生看教材。

指名说说比的含义,完成板书:两个数相除又叫做两个数的比。

板书课题:比的意义。

比 | 前项 | 比号(∶) | 后项 | 比值 |

除法 | 被除数 | 除号(÷) | 除数 | 商 |

分数 | 分子 | 分数线(—) | 分母 | 分数值 |

质疑:(1)关于“比值通常用分数表示,也可以用小数表示,有时也可以是整数”,你怎样理解?

(比值是一个数,既然是数,就可以是分数,也可以是小数或整数)

(2)比的后项为什么不能为0?

(3)足球比赛中的0∶0和我们今天学的知识有什么不同?

8.反馈练习。

(1)完成教材第49页“做一做”的第1题。

学生自己读题,解答,集体讲评。

(2)完成教材第49页“做一做”的第2题。

学生独立解答,集体订正。

(3)完成教材第49页“做一做”的第3题。

三 课堂作业新设计

1.填空。

(1)( )又叫做两个数的比。

(3)比值通常用分数表示,也可以用小数或整数来表示。 ( )

(4)比的前项和后项可以是任意数。 ( )

四 思维训练

根据题目中提供的信息,寻找合适的量组成比。

王兰今年12岁,是一名六年级的学生,班里共有45名学生。王兰的爸爸今年38岁,在保险公司上班,年薪50000元;王兰的妈妈每月工资2000元,她所在的单位有90人。

参考答案

课堂作业新设计

板书设计

比 | 前项 | 比号(∶) | 后项 | 比值 |

除法 | 被除数 | 除号(÷) | 除数 | 商 |

分数 | 分子 | 分数线(—) | 分母 | 分数值 |

备课参考

教材与学情分析

这部分是在学生学了分数与除法的关系、分数乘除法的意义和分数乘除法应用题的基础上教学的。由于分数与除法有着密切的联系,把比的知识放在分数除法的后面进行教学,加强了知识间的内在联系,又为学习其他知识以及比例的知识打好基础。因为比的现象在生活中普遍存在,例如按一定的比稀释清洁剂,加工混凝土等都用到比的知识。学生有生活的一些体验,因而可以从学生的兴趣出发展通过观察、比较、讨论,感受比的含义和特征,进而了解比与除法、分数的关系。

课堂设计说明

1.创设具体情境,引出同类量和非同类量的比。

“比的意义”这一部分,教材选取我国首次载人航天飞船这个内容为载体,首先展示这两面旗的长和宽,让学生用算式表示它们之间的关系。这里学生可能会用加减法表示出它们的和、差关系,也可能用除法表示出它们的倍数关系。这节课我们只研究它们之间相除的关系。长和宽的比是两个长度的比,相比的两个量是同类的量。速度还可以用路程和时间的比来表示,从而引出两个不同类量的比。

2.在充分体验的基础上,引出“比”的概念,介绍比的读法和写法,理解比与分数、除法的关系。

在体验以上情境的基础上,引出“比”的概念,介绍比的读法和写法。在引入比的概念后,先鼓励学生用比的方式说一说、写一写前面情境中有关的数量关系,再由学生说说求比值的方法,比较它与比的区别。

提问: 这个算式有什么特点?应该怎样计算?

3.小结。

老师:整数乘法的意义就是求几个相同加数的和的简便运算。

同分母分数的加法计算法则:分子相加的和作分子,分母不变。

二 教学实施

1.出示例1。

(1)用加法计算。

(3)提问:这里为什么用乘法?乘法的意义是什么?

学生讨论交流。

(4)小结:分数乘整数的意义与整数乘法的意义相同,都是求几个相同加数的和的简便运算。

2.出示例2。

(3)展示学生的做法,让他们分别说一说自己的算法。

(4)归纳总结。

老师:这一道题同学们想出了这么多种解法,观察一下它们有没有什么相同点。

学生发现:分子相乘的积作分子,分母没有变化。

提问:哪种方法更简便,为什么?

老师强调:能约分的可以先约分再计算,这样比较简便,不易出错。

3.练习。

(1)完成教材第2页“做一做”的第1题。

要求学生说清为什么用乘法计算,表示的意义是什么。

(2)完成教材第2页“做一做”的第2题。

要求学生写出计算过程,在订正时叙述过程,强调能约分的要先约分,再计算。

(3)完成教材第6页练习一的第1题。

要求学生讲清分数乘整数的意义,再直接口算出结果。

加强计算方法的对比,可以请计算快的同学说一说自己的口算方法,进一步强化“先约分,再计算”的方法。

(4)完成教材第6页练习一的第2题。

独立列式解答,集体订正。

三 课堂作业新设计

1.先在正方形中涂出2个,再算一算涂色部分一共占这个正方形的几分之几。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.在 里填上合适的数。

四 思维训练

参考答案

课堂作业新设计

3.×3=

=

思维训练

教材习题

教材第2页做一做

板书设计

分数乘整数

备课参考

教材与学情分析

这部分内容是在已学的整数乘法的意义和分数加法计算的基础上进行教学的。分数乘整数的意义和整数乘法的意义相同,只是这里变成了分数。因此,教材通过“吃蛋糕”这一情境来让学生理解什么样的问题可以用乘法来解决。在此基础上再进行分数乘整数的计算方法的学习。通过分数加法来进一步学习分数乘整数的计算方法。学生已学过整数乘法的意义,约分和分数加法计算。学生可以利用分数加法推导出分数乘整数时只需把分子和整数相乘的积作分子,分母不变。在此基础上总结出分数乘整数的计算方法。学生在刚学习分数乘法时可能会有时想不到先约分,所以老师在教学时,还要强调这方面的内容。

课堂设计说明

1.引导学生根据线段图直观地理解分数乘法的意义。

在学生已有的分数加法及分数基本意义的基础上,结合生活实例,通过对分数连加算式的研究,使学生理解分数乘整数的意义,掌握分数乘整数的计算方法,能够应用分数乘整数的计算法则,比较熟练地进行计算。通过观察比较,指导学生通过体验,归纳分数乘整数的计算法则,培养学生的抽象概括能力。

2.在教学中突出知识是可以迁移的,沟通加法和乘法间的内在联系。

促进学生自主探索和归纳出分数乘整数的计算方法。虽然分数乘整数和整数乘整数的计算意义完全相同,都是求几个相同加数的和的简便运算,但是计算的方法却有很大的差别,因此我们必须让学生知其所以然,即为什么用分子与整数相乘的积作为分子,分母不变的道理。

精品成套资料

- 课件

- 教案

- 试卷

- 学案

- 其他