初中化学北京课改版九年级上册第二节 二氧化碳的性质和用途同步测试题

展开

这是一份初中化学北京课改版九年级上册第二节 二氧化碳的性质和用途同步测试题,共8页。试卷主要包含了单选题,填空题,综合题,解答题等内容,欢迎下载使用。

1.将二氧化碳气体通入石蕊溶液中,再进行加热,溶液颜色变化顺序正确的是( )

A. 紫色→红色→紫色 B. 紫色→无色→红色 C. 红色→无色→紫色 D. 红色→蓝色→红色

2.“低碳生活”是现在人们倡导的环保生活理念,目的是减少温室气体排放,导致温室效应的气体是()

A. CO2 B. O2 C. N2 D. H2

3.下列叙述正确的是( )

A. 按质量计算,空气中氮气占了78% B. 干冰可以用于人工降雨

C. 由于氧气具有助燃性,因此常用作燃料 D. 农村田地上的秸秆就地焚烧处理

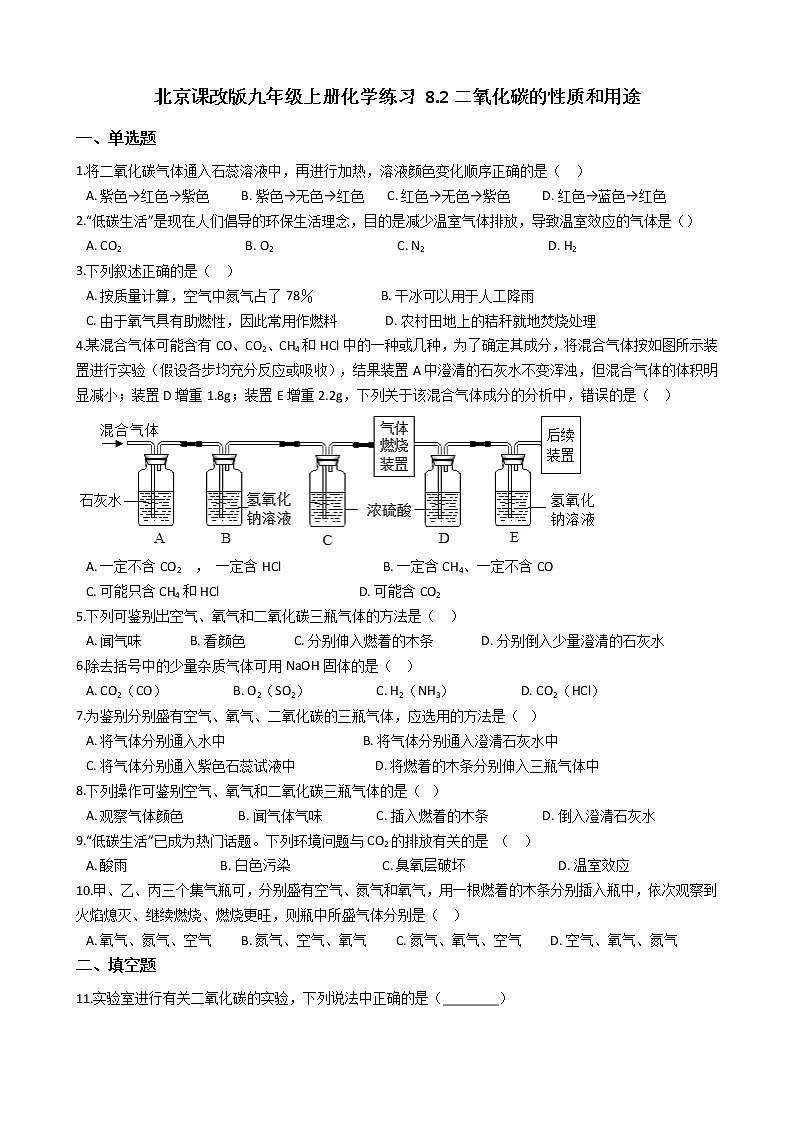

4.某混合气体可能含有CO、CO2、CH4和HCl中的一种或几种,为了确定其成分,将混合气体按如图所示装置进行实验(假设各步均充分反应或吸收),结果装置A中澄清的石灰水不变浑浊,但混合气体的体积明显减小;装置D增重1.8g;装置E增重2.2g,下列关于该混合气体成分的分析中,错误的是( )

A. 一定不含CO2 , 一定含HCl B. 一定含CH4、一定不含CO

C. 可能只含CH4和HCl D. 可能含CO2

5.下列可鉴别出空气、氧气和二氧化碳三瓶气体的方法是( )

A. 闻气味 B. 看颜色 C. 分别伸入燃着的木条 D. 分别倒入少量澄清的石灰水

6.除去括号中的少量杂质气体可用NaOH固体的是( )

A. CO2(CO) B. O2(SO2) C. H2(NH3) D. CO2(HCl)

7.为鉴别分别盛有空气、氧气、二氧化碳的三瓶气体,应选用的方法是( )

A. 将气体分别通入水中 B. 将气体分别通入澄清石灰水中

C. 将气体分别通入紫色石蕊试液中 D. 将燃着的木条分别伸入三瓶气体中

8.下列操作可鉴别空气、氧气和二氧化碳三瓶气体的是( )

A. 观察气体颜色 B. 闻气体气味 C. 插入燃着的木条 D. 倒入澄清石灰水

9.“低碳生活”已成为热门话题。下列环境问题与CO2的排放有关的是 ( )

A. 酸雨 B. 白色污染 C. 臭氧层破坏 D. 温室效应

10.甲、乙、丙三个集气瓶可,分别盛有空气、氮气和氧气,用一根燃着的木条分别插入瓶中,依次观察到火焰熄灭、继续燃烧、燃烧更旺,则瓶中所盛气体分别是( )

A. 氧气、氮气、空气 B. 氮气、空气、氧气 C. 氮气、氧气、空气 D. 空气、氧气、氮气

二、填空题

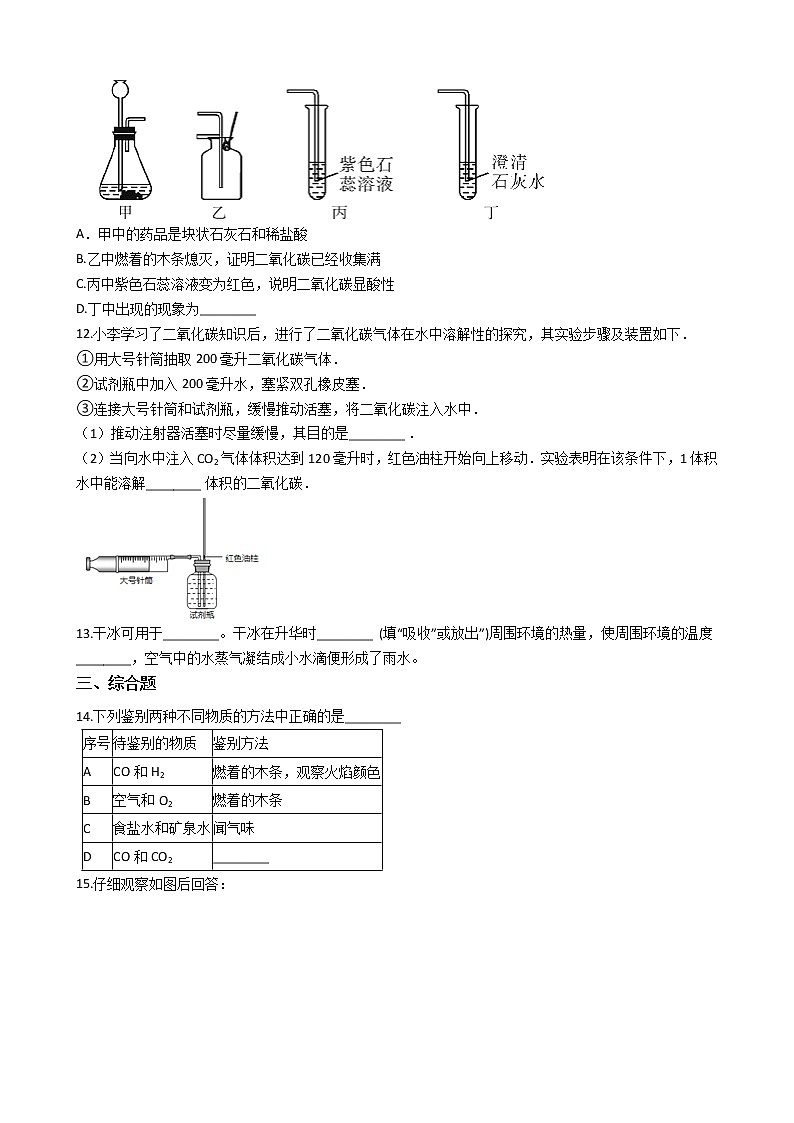

11.实验室进行有关二氧化碳的实验,下列说法中正确的是(________)

A.甲中的药品是块状石灰石和稀盐酸

B.乙中燃着的木条熄灭,证明二氧化碳已经收集满

C.丙中紫色石蕊溶液变为红色,说明二氧化碳显酸性

D.丁中出现的现象为________

12.小李学习了二氧化碳知识后,进行了二氧化碳气体在水中溶解性的探究,其实验步骤及装置如下.

①用大号针筒抽取200毫升二氧化碳气体.

②试剂瓶中加入200毫升水,塞紧双孔橡皮塞.

③连接大号针筒和试剂瓶,缓慢推动活塞,将二氧化碳注入水中.

(1)推动注射器活塞时尽量缓慢,其目的是________ .

(2)当向水中注入CO2气体体积达到120毫升时,红色油柱开始向上移动.实验表明在该条件下,1体积水中能溶解________ 体积的二氧化碳.

13.干冰可用于________。干冰在升华时________ (填“吸收”或放出”)周围环境的热量,使周围环境的温度________,空气中的水蒸气凝结成小水滴便形成了雨水。

三、综合题

14.下列鉴别两种不同物质的方法中正确的是________

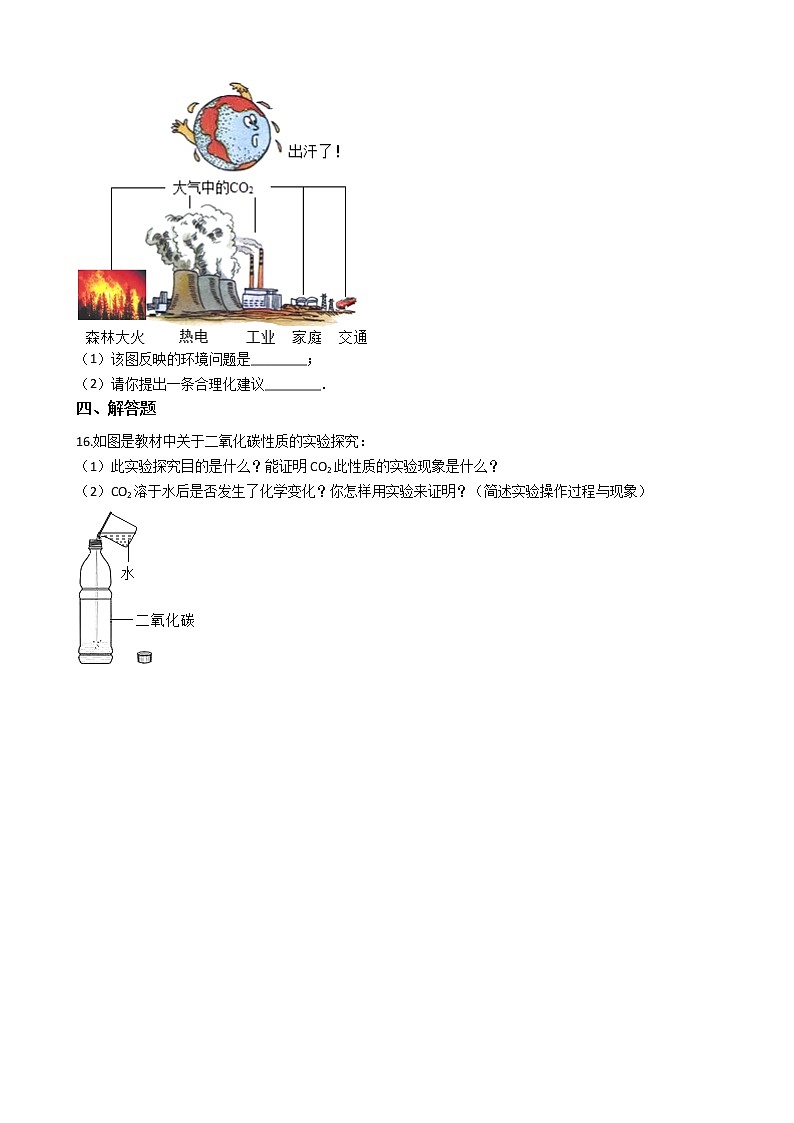

15.仔细观察如图后回答:

(1)该图反映的环境问题是________;

(2)请你提出一条合理化建议________.

四、解答题

16.如图是教材中关于二氧化碳性质的实验探究:

(1)此实验探究目的是什么?能证明CO2此性质的实验现象是什么?

(2)CO2溶于水后是否发生了化学变化?你怎样用实验来证明?(简述实验操作过程与现象)

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 A

【解析】【解答】CO2能溶于水并与水反应生成碳酸,使紫色石蕊试液变成红色:CO2十H2O=H2CO3 , H2CO3又是一种不稳定的酸,易分解重新放出CO2 , 使试液又由红色变成紫色:H2CO3=CO2↑+H2O,因此溶液的变化为紫色﹣红色﹣紫色。

故答案为:A。

【分析】根据二氧化碳与水反应生成碳酸,碳酸能使石蕊变红且碳酸不稳定分析。

2.【答案】 A

【解析】【解答】二氧化碳的大量排放会导致温室效应,所以导致温室效应的气体是二氧化碳。

故答案为:A。

【分析】根据二氧化碳对环境的影响分析。

3.【答案】 B

【解析】【解答】A. 按体积计算,空气中氮气占了78%,A不符合题意;

B. 干冰易升华,可以用于人工降雨,B符合题意;

C. 氧气具有助燃性,但不具有可燃性,所以氧气不能作燃料,C不符合题意;

D. 农村田地上的秸秆就地焚烧处理会产生有害烟尘和气体,会造成空气污染,D不符合题意,

故答案为:B。

【分析】本题主要考察二氧化碳的性质和利用,固体二氧化碳升华吸热,使水蒸气冷凝成小水滴。

4.【答案】D

【解析】【解答】解:装置A中澄清的石灰水不变浑浊,说明混合气体中没有二氧化碳,但混合气体的体积明显减小说明混合气体中含有氯化氢,被石灰水吸收,使气体体积明显减小;装置D中增重量是气体燃烧生成水的质量,装置E中质量增重量是气体燃烧生成二氧化碳的质量,所以混合气体中必须含有甲烷,否则不能产生水,设甲烷燃烧生成1.8g水的同时生成二氧化碳的质量为x则:

根据: 解得x=2.2g,而E装置质量的增加量正好是2.2g,说明混合气体中不含有一氧化碳,如果含有一氧化碳,燃烧后生成的二氧化碳会超过2.2g;所以混合气体中一定含有氯化氢、甲烷,一定不含二氧化碳和一氧化碳.

故选D.

【分析】根据装置A中澄清的石灰水不变浑浊,说明混合气体中没有二氧化碳,但混合气体的体积明显减小说明混合气体中含有氯化氢,被石灰水吸收,使气体体积明显减小;装置D中增重量是生成水的质量,装置E中质量增重量是生成二氧化碳的质量,根据生成水的质量可以算出甲烷燃烧生成的二氧化碳的质量,再与E装置质量的增加量比较,看是否含有一氧化碳燃烧生成的二氧化碳,从而验证是否含有一氧化碳.

5.【答案】 C

【解析】【解答】解:A、空气、氧气和二氧化碳都是无味的气体,通过观察闻气体的气味不能鉴别三种气体,故选项错误;

B、空气、氧气和二氧化碳都是无色的气体,通过观察气体颜色不能鉴别三种气体,故选项错误;

C、将燃着的木条分别插入集气瓶中,燃烧更旺的是氧气;熄灭的是二氧化碳;不变的是空气,能鉴别三种气体,故选项正确;

D、二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,用澄清的石灰水只能鉴别出二氧化碳,氧气和空气无法鉴别,故D错误.

故选C.

【分析】在鉴别气体时,应利用各气体的不同性质,来进行鉴别,所选的方法,必须出现不同的现象,根据不同的现象进行鉴别.

6.【答案】B

【解析】【解答】解:A、一氧化碳不能与NaOH固体反应,但能够与二氧化碳反应,所以不可用;

B、二氧化硫能与NaOH固体反应,但不生成新气体,与氧气不反应,所以可用;

C、NaOH固体与氨气不反应,所以不可用;

D、二氧化碳能够与NaOH固体反应,所以不可用;

故选B.

【分析】要用NaOH固体出去杂质,必须是NaOH固体能够与杂质反应,并且不生成新的气体杂质,不与原物质发生反应.

7.【答案】 D

【解析】【解答】解:A、二氧化碳会与水生成碳酸,但是也没有现象,氧气和空气都不会与水反应,不能鉴别,故A错误;

B、根据氧气和空气都不会使石灰水变浑浊,不能鉴别,故B错误;

C、氧气和水都不会与水反应,生成物不能使紫色石蕊变色,不能鉴别,故C错误;

D、燃着木条在空气中现象不变,在氧气中燃烧更旺,在二氧化碳中熄灭,现象不同,可以鉴别,故D正确.

故选D.

【分析】A、根据三种气体在水中的现象进行分析;

B、根据空气和氧气在石灰水中的现象进行分析;

C、根据氧气和空气都不会与水反应进行分析;

D、根据燃着木条在三种气体中的现象进行分析.

8.【答案】 C

【解析】【分析】鉴别空气、氧气和二氧化碳三瓶无色气体,要根据三种气体性质差异,所设计的方案能出现三种明显不同的实验现象,才能达到鉴别气体的目的.

【解答】解;A、氧气、空气和二氧化碳都是无色的气体,故无法鉴别;

B、氧气、空气和二氧化碳都是无味的气体,故无法鉴别;

C、将燃着的木条分别伸入集气瓶,燃烧更旺的是氧气,无明显变化的是空气,燃着的木条熄灭的是二氧化碳,现象不同,可以鉴别;

D、能使澄清石灰水变浑浊的是二氧化碳,而氧气和空气加入澄清石灰水都无明显现象,故无法鉴别.

故选C.

【点评】本题主要考查学生对氧气、空气、二氧化碳这三种气体的性质的了解,掌握氧气具有助燃性,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,不助燃,并逐一分析推断.

9.【答案】 D

【解析】【解答】A.酸雨主要与空气中的二氧化硫、二氧化氮含量过高有关.

B.白色污染是由废弃塑料带来的.

C.臭氧层破坏是由于氟利昂等物质的排放造成的.

D.温室效应是由于人类使用化石燃料向大气中排放大量二氧化碳等温室气体造成的.

故答案选D.

10.【答案】 B

【解析】【解答】将然着的木条分别伸入三个集气瓶,依次观察到火焰熄灭、继续燃烧、燃烧更旺,瓶中所盛气体分别是氮气、空气、氧气.

故答案为:B.

【分析】根据三种气体的不同性质,氮气不支持燃烧、氧气能使燃烧更旺进行分析.本题考查气体的检验方法,根据各种气体的不同性质进行解答.

二、填空题

11.【答案】A;石灰水变浑浊

【解析】【解答】A、因实验室制取二氧化碳是利用石灰石或大理石与盐酸反应来制取,A符合题意;

B、验满二氧化碳应该将燃着的木条放在集气瓶口,而不是伸到瓶内,B不符合题意;

C、紫色石蕊试液变为红色,说明CO2气体和水反应产生的碳酸,使石蕊试液变成红色,而不是二氧化碳显酸性,C不符合题意。

故答案为:A。

D、二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊。

【分析】A根据实验室制取二氧化碳的原理和药品解答

B根据二氧化碳的验满方法解答

C根据二氧化碳的化学性质解答

D根据二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水解答

12.【答案】使二氧化碳充分溶解;0.6

【解析】【解答】(1)为了使二氧化碳充分溶解,推动活塞时尽量缓慢,故答案为:使二氧化碳充分溶解;

(2)当向水中注入CO2气体体积达到120毫升时,红色油柱开始向上移动,说明200毫升水中最多能溶解120毫升二氧化碳,实验表明在该条件下,1体积水中能溶解二氧化碳的体积是:=0.6,故答案为:0.6.

故答案为:(1)使二氧化碳充分溶解;(2)0.6.

【分析】由题目的信息可知:为了使二氧化碳充分溶解,推动活塞时尽量缓慢;当向水中注入CO2气体体积达到120毫升时,红色油柱开始向上移动,说明200毫升水中最多能溶解120毫升二氧化碳,实验表明在该条件下,1体积水中能溶解二氧化碳的体积是:=0.6.

13.【答案】人工降雨;吸收;降低

【解析】【解答】干冰可用于人工降雨。干冰在汽化时吸收周围环境的热量,使周围环境的温度降低,空气中的水蒸气凝结成小水滴便形成了雨水。

【分析】干冰为二氧化碳的固体,升华时吸热。

三、综合题

14.【答案】B;通入澄清的石灰水或紫色石蕊溶液中等

【解析】【解答】解:A、一氧化碳和氢气都能燃烧发出淡蓝色的火焰,现象相同,不能鉴别,故错误; B、氧气能够助燃,能使木条燃烧的更旺,空气中没有明显的变化,故错误;

C、食盐水和矿泉水都是无味的液体,现象相同,不能鉴别,故错误;

D、二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,能够和水反应产生使紫色石蕊溶液变成红色;

故答案为:B;通入澄清的石灰水或紫色石蕊溶液中等.

【分析】A、根据一氧化碳和氢气都能燃烧发出淡蓝色的火焰分析;

B、根据氧气能够助燃分析;

C、根据食盐水和矿泉水都是无味的液体分析;

D、根据二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,能够和水反应等分析.

15.【答案】(1)温室效应(意思相近均给分)

(2)减少化石燃料的使用(或植树造林或开发新能源等)(意思相近均给分)

【解析】【解答】解:(1)本题从图片中可以看出,由于二氧化碳的增多,地球出汗了,因此造成了全球变暖.故答案为:温室效应.(2)要阻止全球变暖,有效的措施是实行低碳经济,以减少二氧化碳的排放.例如减少化石燃料的燃烧、合理开发新能源、人们要低碳生活和大量的植树造林等.

故答案为:减少化石燃料的使用(或植树造林或开发新能源等).

【分析】在本题中题目给出图片,在图中可以看出:森林火灾和枝叶腐烂变质都会产生二氧化碳;热电厂和工厂中化石燃料的燃烧、交通运输和家庭生活都会产生二氧化碳,造成了环境温度升高,形成了温室效应.

四、解答题

16.【答案】(1)CO2能溶于水;瓶子变瘪

(2)发生了化学变化;往CO2溶于水后的溶液中滴加紫色石蕊试液,紫色石蕊试液变红色,说明二氧化碳和水反应生成碳酸,且碳酸能使紫色石蕊试液变红色.

【解析】【解答】解:

(1)往盛有二氧化碳的矿泉水瓶中倾倒水,如果瓶内的气体压强变小,瓶子变瘪,说明二氧化碳减少了,CO2能溶于水;

(2)往CO2溶于水后的溶液中滴加紫色石蕊试液,紫色石蕊试液变红色,说明二氧化碳和水反应生成碳酸,且碳酸能使紫色石蕊试液变红色;

答案:

(1)CO2能溶于水;瓶子变瘪

(2)发生了化学变化;往CO2溶于水后的溶液中滴加紫色石蕊试液,紫色石蕊试液变红色,说明二氧化碳和水反应生成碳酸,且碳酸能使紫色石蕊试液变红色.

【分析】(1)根据如果二氧化碳可以溶于水则瓶内的气体压强变小,所以瓶子变瘪解答;

(2)根据二氧化碳和水反应生成碳酸和碳酸能使紫色石蕊试液变红色解答解答.序号

待鉴别的物质

鉴别方法

A

CO和H2

燃着的木条,观察火焰颜色

B

空气和O2

燃着的木条

C

食盐水和矿泉水

闻气味

D

CO和CO2

________

CH4+2O2

CO2+

2H2O

44

36

x

1.8g

相关试卷

这是一份初中化学北京课改版九年级上册第一节 空气精品课后作业题,共7页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题,综合题等内容,欢迎下载使用。

这是一份化学九年级上册第8章 碳的世界第一节 碳的单质课后复习题,共9页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题,综合题等内容,欢迎下载使用。

这是一份北京课改版九年级上册第6章 燃烧的学问第三节 化石燃料同步训练题,共7页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题,综合题等内容,欢迎下载使用。