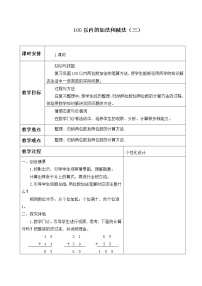

苏教版二年级上册一 100以内的加法和减法(三)教案设计

展开本单元主要教学100以内的连加、连减和加减混合的两步计算式题,以及求一个数多(少)几的数是多少的实际问题。教材分两段安排教学内容:第一段教学连加、连减和加减混合。学习连加、连减和加减混合,对学生进一步理解和掌握100以内加、减法的算理与算法,形成计算技能,发展运算能力有着十分重要的促进作用。第二段教学求比一个数多(少)几的数是多少的实际问题。教材在安排求比一个数多(少)几的数是多少的实际问题之前,引导学生通过操作解决把两个数量调整为同样多的实际问题,帮助他们重温“求相差数”实际问题的数量关系,进一步体会两个数量相差关系的本质,初步感受解决问题方法的多样性,也为学生进一步理解求比一个数多(少)几的数是多少的数量关系作准备。

学情分析

由于学生在一年级多次接触过连加、连减、加减混合的口算,对连加、连减、加减混合的运算顺序已经基本掌握。因此,在教学中以激活学生对连加、连减、加减混合的运算顺序迁移到笔算中来。由于连加、连减、加减混合的计算策略多样,有时需要全部笔算,有时可以全部用口算,有时既需要笔算又要口算,需要学生在计算时结合具体情况,合理、灵活地选择计算策略。而对于能口算的,学生往往不易区分。所以,要遵循由易到难的原则合理进行教学,通过练习,不断积累加减法计算的经验,以形成必要的计算技能,提高运算能力。本单元安排的实际问题中的数量关系比较隐蔽,需要通过摆一摆、排一排、移一移等具体的操作探寻解决问题的方法,并让学生结合操作活动的过程,联系加减法运算的含义以及生活经验理解数量关系,掌握解题方法。这样才能有效调动学生学习的主动性,促使他们在自主的活动中理解数量关系,发现解决问题的方法,积累解决问题的经验,提高解决问题的能力。

教学目标要求

1.使学生能列竖式正确计算100以内的连加、连减和加减混合运算,掌握比较简便的竖式书写方法,并能根据具体情况灵活选择笔算和口算。

2.使学生经历从现实情境中提出问题、分析和解决问题的过程,理解并掌握求一个数多(少)几的数是多少的实际问题的数量关系,能正确解决相关的实际问题,并培养初步的观察、分析和比较恩呢管理,以及有条理表达的能力,感受解决问题方法的多样性。

3.使学生在参与数学学习活动的过程中,初步养成独立思考的习惯,体验学习成功的路爱了,树立学好数学的信心。

教学重点

正确计算100以内的连加、连减、加减混合运算,理解求比一个数多(少)几的数是多少的实际问题的数量关系。

教学难点

根据算是的特点合理、灵活地选择笔算和口算的方法,理解求求比一个数多(少)几的数是多少的实际问题的数量关系。

教学准备

挂图、多媒体课件、小棒、小黑板

课时安排

6课时

连加、连减

教学内容

教科书P1-2例1,“试一试”和“想想做做”。

教学目标要求

1.使学生学会用竖式笔算100以内的连加、连减,掌握两个竖式连写的计算方法,并能正确地进行计算。

2.使学生经历探索算法的过程,培养初步的观察、比较、分析能力,提高运算能力。

3.使学生在参与数学活动的过程中,逐步养成书写规范、工整的良好习惯,感受学习成功的快乐,增强学好数学的信心。

教学重点

正确计算100以内的连加、连减,掌握两个竖式连写的计算方法。

教学难点

初步的观察、比较、分析能力的培养。

疑点分析

在学生通过观察图片,列出连加算式以后,要注意先引导学生思考先算什么,再算什么,明确计算的过程,然后再让学生试着用竖式计算出结果。然后引导学生比较两个竖式,明确第二个竖式中的第一个加数46就是第一个竖式的得数。接着向学生介绍:为了方便,还可以把两个竖式连起来写,并指导学生完成连写的竖式。最后,通过比较和交流,使学生明确:在用竖式计算出前两个数相加的得数后,不必把得数在写一遍,可以直接在得数下面写上第三个加数、加号,算出结果。如果有学生一开始就出现了连写的竖式,就可以请这个学生来介绍,然后请学生交流,最后教师总结明确。

教具准备

教学光盘

教学过程 教学随记栏

一、复习引入

1.竖式计算

45+17 80-59

2.口算

2+4+3 30+40+20 2+30+5 70-30-20 17-7-5 14-9-2

3.揭题:连加、连减

二、自主探索

1.教学例1

出示挂图,谈话:观察图片,从图中你能知道些什么?要求三人一共折了多少只纸船,可以怎样列式?

根据回答板书:19+27+26

师:要先算什么?你能列竖式算出结果吗?

学生尝试,教师巡视。

组织交流:

(1)指错误算式,让学生说说错在哪里?

(2)指正确算式,让学生说说先算什么,再算什么?

讲解:由于第二个竖式中的第一个数就是第一个竖式中的得数,因此,在用竖式计算时,可以把这两个竖式连起来写。

学生完成书本上的填空。

提问:这样把两个竖式连起来写和原来分开写有什么不同?你认为哪种方法比较简便?

2.教学“试一试“

出示题目。

提问:这是一道怎样的算式?计算时,要先算什么?

学生尝试计算,教师巡视。

小结。

三、巩固练习

1.做“想想做做”第1题.

学生直接在书上填写,并交流。

2.做“想想做做”第2题。

分小组进行练习,并指名板演。

3.做“想想做做”第3题。

出示题目,学会独立完成。

4.做“想想做做”第4题.

(1)出示图片和第(1)题,学生独立完成,说说解题时时怎么想的。

(2)出示第(2)题,提问:可以根据哪两个条件求还剩多少个西瓜?

独立完成。

提问:这题和我们以前解决的问题有什么不同?

再问:解答这样的问题要注意些什么?

小结。

四、课堂总结

作业设计

板书设计

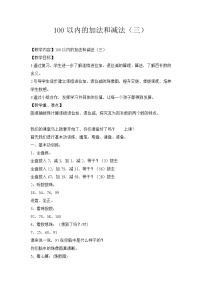

加减混合运算

教学内容

教科书P3-4例2,“试一试”和“想想做做”。

教学目标和要求

1.使学生学会用竖式笔算100以内的加减混合,掌握两个竖式连写的计算方法,并能根据具体情况灵活运用笔算和口算,能正确地进行计算。

2.使学生经历探索算法的过程,培养初步的观察、比较、分析能力,发展思维的灵活性提高运算能力。

3.使学生在参与数学活动的过程中,逐步养成书写规范、工整的良好习惯,感受学习成功的快乐,增强学好数学的信心。

教学重点

正确计算100以内的加减混合,掌握两个竖式连写的计算方法。

教学难点

在计算的过程中能根据具体的情况灵活地选择笔算和口算。

疑点分析

在教学例2时,因为例题是一个两步计算的解决实际问题,但是这类题目孩子还没有接触过,所以在出示例题的情境图,让学生先说一说从图中知道了些什么,根据图中条件可以求出什么问题,再出示例题的第三个条件和问题,引导学生列出“38+42-33”的算式,接着让学生想一想可以先算什么,再算什么,并要求学生独立用竖式进行计算。由于学生有例1的经验,学生可能会主动想到用两个竖式连写的方式进行计算,但也要允许个别同学用两个竖式进行计算。如果没有学生出现连写的算式,那就参照例1的教学过程进行教学。但是要特别注意,例题只是根据现实情境引导学生列出加减混合的两步计算式题,并不是要求学生解答两步计算的实际问题,不必涉及分析两步计算实际问题数量关系的过程和方法,不应在以后的教学中提出解答两步计算实际问题的教学要求。

教学准备

多媒体课件。

教学过程 教学随记栏

一、复习。

1.口算

7+4 12-3 18-9 30+15 44+6 35-10

10-5 9+6 7+7 47-20 58-18 40-30

2.用竖式计算下面各题:38+25+18 76-29-35

学生完成后,请两名同学板演。

教师提问:连加、连减的题目按什么顺序计算?

二、新授。

1.教学例2:

(1)出示例题情境图

提问:从图片中你知道了哪些数学信息?可以求出什么问题?怎么列式?算出来的是什么?

(2)出示第三个条件和问题

提问:这个算式怎么列?

提问:先算什么,再算什么?读题,说说这道题与刚才所做的复习题有什么不同?

学生可做如下回答:复习题是连加、连减,这道题是加减混合式题。

(3) 揭题:这节课,我们就来学习加减混合。

(4)通过对连加、连减的学习,你能用学过的知识独立试做这道题吗?

学生独立试做,并请一名同学板演。

交流:计算时时怎么想的,怎样算的。

(5)比较分开竖式和连写竖式的异同。

2.教学“试一试”

(1)出示题目:60-38+40

观察算式特点。

(2)独立列竖式计算,提醒有没有更简便的方法呢?

指名交流。

强调:计算时,如果能口算,可以直接口算出结果。

三、巩固练习

1.做“想想做做”第1题

学生独立完成,教师巡视,指名交流反馈。

2.做“想想做做”第2题

学生独立完成,教师巡视,指名交流反馈。

3.做“想想做做”第3题

指名说说每一题的运算顺序,并交流哪一步可以口算。

4.做“想想做做”第4题

学生独立完成,再交流列式时的思考过程。

5.做“想想做做”第5题

读题,理解题意。

提问:根据题目中的哪两个条件可以求出“全班一共栽树多少棵”,怎样求出“女生栽树多少棵”。

学生独立完成,指名交流。

四、总结

作业设计

板书设计

练习一

教学内容

教科书P5“练习一”

教学目标要求

1.通过练习帮助学生回顾和整理两位数加、减一位数、整十数的口算方法,进一步提高口算能力。

2.通过练习使学生进一步巩固连加、连减和加减混合的计算方法,逐步形成相应的计算技能。

3.初步渗透凑整的思想,使学生进一步丰富计算经验,提高计算技能。

4.在练习中提高学生解决实际问题的能力,增强应用的意识,感受解决问题策略的多样性,发展初步的推理能力。

教学重点

提高计算能力,根据具体情况选择笔算和口算。

教学难点

发展学生初步的推理能力。

疑点分析

思考题要鼓励学生独立思考解决。学生在解决问题时,可以用“尝试——调整”的策略解决。即,从一辆车上选择一筐和另一辆车上的某一筐交换,再算一算两车上的苹果个数是不是相等。如果不相等,再用同样的方法试一试,并在这一过程中逐步发现每筐苹果中个数的特点,找出答案。也可以通过对每辆车上3筐苹果个数的观察和分析,通过简单推理解决。即,每车上都有一筐是26个苹果,所以只要考虑剩下的4筐中哪两筐苹果个数的和与另两筐相等,问题就容易解决了。

教学准备

多媒体课件、口算卡片

教学过程 教学随记栏

一、口算

限时1分钟完成。交流答案。

口算卡片练习(开火车、指名、抢答)

二、笔算

1.做第2题

学生独立完成。指名交流:说一说是怎样算的,怎样想的。

关注正确率,注意对错误原因的分析。

2.做第3题

(1)左题

独立完成。要求列竖式。

交流:每条线上3个数的和都是多少。

(2)右题

观察每条线上的数,看看有没有简便方法。

学生独立完成。指名交流。

教师小结。

3.做第4题

出示题目,理解题意。

想:求三天一共拾了多少个要怎么解答。

学生独立完成,指名交流。

4.思考题

明确题目要求。

学生独立思考解答。

同桌交流讨论。

明确解题思路。

既可以用“尝试——调整”的策略,也可以通过对每辆车上3筐苹果个数的观察和分析,通过简单推理解决。

简单的加减法实际问题(1)

教学内容

教科书P6-8例3和“想想做做”。

教学目标要求

1.通过开放性的问题,让学生感受解题方法的多样性,提高学生分析和解决问题的能力,发展思维的灵活性和敏捷性,体会解决问题的不同角度和不同思考过程。

2.引导学生结合具体的操作和现实的情境,掌握把两个不相等的数量调整为相等数量的思考过程,逐步提高学生有序思考和有条理表达的能力。

教学重点

掌握把两个不相等的数量调整为相等数量的思考过程,提高学生分析和解决问题的能力

教学难点

逐步提高学生有序思考和有条理表达的能力。

疑点分析

在进行例题的教学中组织交流时,一要注意启发学生把两串彩珠一一对应地进行排列;二要鼓励学生用多种方法解决问题;三要引导学生有条理地表达自己的操作和思考过程;四要注意通过比较,帮助学生体会不同方法之间的联系,明确解决问题时只要抓住两串彩珠相差4个这一关键,就能找到解决的方法。解题后还要注意组织学生进行回顾和反思,整理思考问题的方法、需要注意的问题,交流自己在解决问题过程中的收获和体会,使学生对实际问题的数量关系、解题方法等都能有更清晰、全面的认识。

教学准备

多媒体课件、小圆片

教学过程 教学随记栏

一、导入

出示例题图片

提问:从图中你知道了些什么?

根据题目中的已知条件,可以提出什么问题?

指名交流:谁比谁多几个,谁比谁少几个?(直接口答)

要让两串彩珠同样多,你有什么办法?

解题:解决简单的实际问题。

二、教学例题

1.摆一摆

师:我们用小圆片来摆一摆。

组织操作:摆出两排小圆片,一行8个,一行12个。明确分别代表的是谁。

2.想一想

师:怎样能使两行圆片的个数同样多?

学生先独立思考,再同桌交流。

3.说一说

指名交流不同的方法。

方法一:小军加4个。

提问:为什么小军还要再穿4个?

方法二:芳芳去掉4个。

提问:为什么芳芳要拿走4个?

方法三:拿出芳芳穿得2个彩珠给小军。

提问:这又是怎么想的呢?

如果学生还有不同的方法,也可以交流,但不能片面强调多样化。

4.想一想

想:不论是哪一种方法,调整的时候都要先想到什么?

教师小结。

三、巩固练习

1.做“想想做做”第1题

出示题目,明确要求摆小棒。

提问:从小棒图中你能知道些什么?

根据要求摆小棒。

提问:不论是哪一种方法,调整的时候都要先想到什么?

2.做“想想做做”第2题

(1)第(1)题

出示图片,说说已知条件。

想:从图片中还能知道些什么?

要使苹果和梨的个数同样多可以怎样做?

独立完成,指名交流。

(2)第(2)题

出示图片,说说已知条件。

想:从图片中还能知道些什么?

明明送给大力几枚后,两人的邮票数同样多?

独立完成,指名交流。

要使明明和大力两人的邮票数同样多还可以怎样做?

3.做“想想做做”第3题

学生独立完成,指名交流。

第(2)小题可以先让学生说说求卖掉多少只鸡后,鸡和鸭同样多,就是求什么。

4.做“想想做做”第4题

学生独立完成,指名交流。

第(2)小题解答时可以想象摆花的样子,也可以让学生动笔画一画。

四、总结

今天我们学习了解决简单的实际问题,要想使两个数量一样多有几种方法,都和什么有关?

作业设计

板书设计

解决简单的实际问题

教学内容

教科书P8-10例4和“想想做做”

教学目标要求

1.使学生联系加、减法运算的意义以及自身的生活经验,探索并理解“求比一个数多(少)几的数是多少”的简单实际问题中的数量关系,并能运用加、减法运算正确进行解答。

2.使学生在探索计算方法的过程中,感受计算与现实生活的密切联系,培养比较、分析和简单推理的能力。

教学重点

理解“求比一个数多(少)几的数是多少”的简单实际问题中的数量关系,并能运用加、减法运算正确进行解答。

教学难点

理解“求比一个数多(少)几的数是多少”的简单实际问题中的数量关系。

疑点分析

在学生列式解答之后,要注意引导学生思考:算出的结果正确吗?怎样才能知道结果是否正确?促使学生主动想到可以用小华做花的朵数减去小英做花的朵数,看小华是不是比小英多做了3朵。同时,要提醒学生:在解决问题后,要及时检查解答的结果是不是正确,以养成自觉检验的习惯。

教学准备

多媒体课件

教学过程: 教学随记栏

一、教学例题

1.出示场景图,说说图意。

提问:从图中你还能知道些什么?

学生交流:

小英:摆了11个花片;

小华:要比小英多摆3个;

小平:要比小英少摆3个。

引导:根据这些条件,可以求出哪些问题?

2.指导学生解答“小华要摆多少个花片?”

(1)你能根据条件摆一摆吗?

指导学生摆一摆。

想:怎样摆圆片表示小华做花的朵数。

摆完之后讨论:刚才是怎样摆圆片表示小华做花的朵数的?表示小华做花朵数的圆片包括哪两个部分?

(2)怎样求小华做花的朵数?

列式计算。

3.尝试解答:“小平要摆多少个花片?”

(1)小组合作,摆一摆,再计算。

(2)讨论:第一排摆了多少个?第二排怎样摆,才能清楚地看出小平要比小英少摆3个?

(3)引导思考:算出的第二排花片是多少个?是怎样列式的?

二、巩固练习

1.做“想想做做”第1题

读题,明确题目要求。

想:怎么画才能让我们一眼就看明白。

独立完成,指名交流。

2.做“想想做做”第2题

提问:从图中你知道了些什么?

表示松树棵树的直条可以看成哪两部分。

列式解答,指名交流。

3.做“想想做做”第3题

读题,理解题意。

提问:哪个数量多,哪个数量少?刘芳的格数会比32多吗?

怎么求刘芳走了多少格?

4.做“想想做做”第4题

读题,理解题意。

提问:哪个数量多,哪个数量少?灰兔拔的会比25个少吗?

怎么求灰兔拔了多少格萝卜?

5.做“想想做做”第5题

读题,理解题意。

提问:要求小玉浇了多少盆所有的条件都要用吗?要选择哪两个条件?

谁的数量多,谁的数量少?

三、全课小结

这节课我们解答了哪些问题?通过解答这些问题,你有哪些收获和体会?

作业设计

板书设计

练习二

教学内容

教科书P11练习二

教学目标要求

1.通过练习,帮助学生进一步整理连加、连减和加减混合的计算方法,逐步形成运算技能。

2.通过练习,可以帮助学生进一步体会加减法之间的关系,初步感受“倒推”的解题策略。

3.让学生练习现实情境进行简单的推理,促进学生加深对“比一个数多”和“比一个数少”的数量关系的理解,提高学生从情境中发现和提出问题的能力。

教学重点

帮助学生进一步整理连加、连减和加减混合的计算方法,逐步形成运算技能。

教学难点

让学生练习现实情境进行简单的推理,促进学生加深对“比一个数多”和“比一个数少”的数量关系的理解。

教学准备

多媒体课件

教学过程 教学随记栏

一、计算

1.口算

两位数加减整十数和一位数的口算。

2.做“第1题”

学生独立完成,指名交流。

注意竖式的写法和计算方法的灵活选择。

3.做“第2题”

前面两题让学生独立完成,交流结果。

第3题引导学生观察题目的特点,思考:最容易填的方框是哪一个,填这个方框时是怎么想的?

明确解题思路后独立完成,集体核对。

提问:这题和上面两题有什么不同?

二、解决实际问题

1.做“第3题”

读题,从题目中你知道了哪些数学信息?

出示问题。

提问:求做了多少面红旗,要选择哪两个已知条件?

求做了多少面绿旗,要选择哪两个已知条件?

独立列式解答,指名交流。

2.做“第4题”

读题,从题目中你知道了哪些数学信息?

出示问题。

独立思考解答,指名交流。

注意学生语言表达的完整性。

3.做“第5题”

读题,从题目中你知道了哪些数学信息?

出示问题(1)。

独立思考解答,指名交流。

提问:你还能提出哪些问题?

根据学生提出的问题进行解答。

苏教版二年级上册一 100以内的加法和减法(三)教案: 这是一份苏教版二年级上册一 100以内的加法和减法(三)教案,共9页。教案主要包含了复习导入,学习新知,巩固练习,总结提升,布置作业等内容,欢迎下载使用。

小学苏教版一 100以内的加法和减法(三)第1课时教案设计: 这是一份小学苏教版一 100以内的加法和减法(三)第1课时教案设计,共3页。教案主要包含了教学内容,教学目标,教学重、难点,教学过程,板书设计,教学反思等内容,欢迎下载使用。

小学数学苏教版二年级上册一 100以内的加法和减法(三)教学设计: 这是一份小学数学苏教版二年级上册一 100以内的加法和减法(三)教学设计,共3页。