初中科学浙教版八年级下册一 设计简单的电磁控制电路复习课件ppt

展开

这是一份初中科学浙教版八年级下册一 设计简单的电磁控制电路复习课件ppt,共39页。PPT课件主要包含了答案显示,见习题,轻敲有机玻璃板,改变物体的运动状态,小磁针,磁性强弱,移动滑动变阻器滑片,甲和乙,甲和丙,乙和丙等内容,欢迎下载使用。

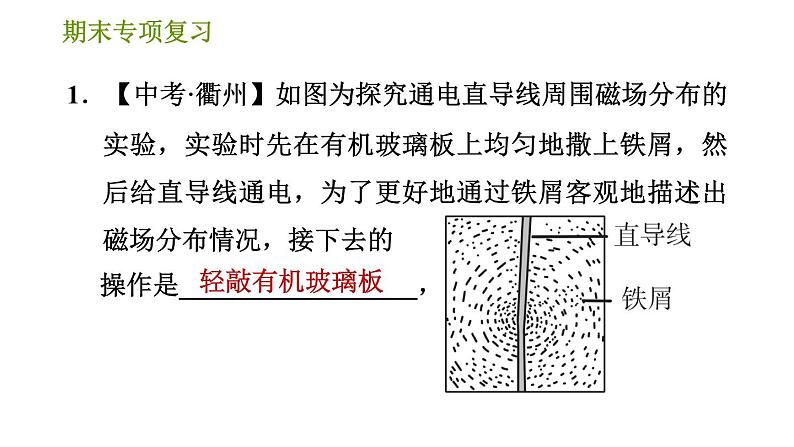

1.【中考·衢州】如图为探究通电直导线周围磁场分布的实验,实验时先在有机玻璃板上均匀地撒上铁屑,然后给直导线通电,为了更好地通过铁屑客观地描述出磁场分布情况,接下去的 操作是__________________,

该操作的主要目的是减小铁屑与玻璃板之间的摩擦,使铁屑在磁场力作用下动起来,说明力能______________________,为了进一步探究通电直导线周围磁场的方向,可用________代替铁屑进行实验。

2.为了探究电磁铁的磁性强弱跟哪些因素有关,小丽同学作出以下猜想。猜想A:电磁铁通电时有磁性,断电时没有磁性。猜想B:通过同一电磁铁的电流越大,它的磁性越强。猜想C:外形相同的螺线管,线圈的匝数越多,它的磁性越强。

为了检验上述猜想是否正确,小丽所在的实验小组通过交流与合作设计了以下实验方案:用漆包线(表面涂有绝缘漆的导线)在大铁钉上绕制若干圈,制成简单的电磁铁,如图所示的甲、乙、丙、丁为实验中观察到的四种情况。

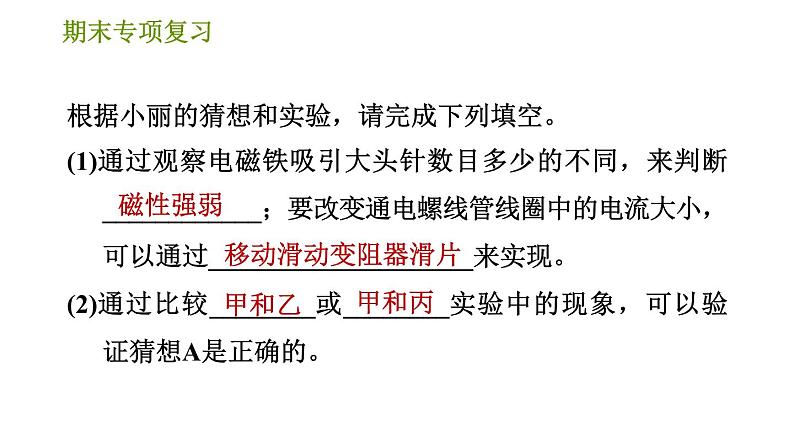

根据小丽的猜想和实验,请完成下列填空。(1)通过观察电磁铁吸引大头针数目多少的不同,来判断____________;要改变通电螺线管线圈中的电流大小,可以通过____________________来实现。(2)通过比较________或________实验中的现象,可以验证猜想A是正确的。

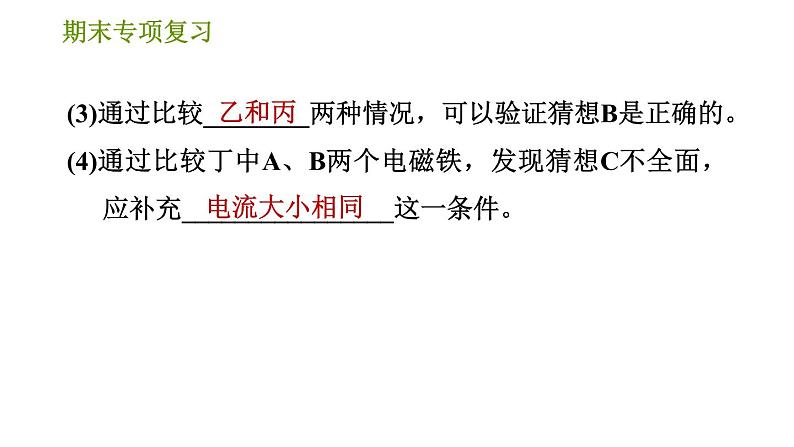

(3)通过比较________两种情况,可以验证猜想B是正确的。(4)通过比较丁中A、B两个电磁铁,发现猜想C不全面,应补充________________这一条件。

【点拨】(1)电磁铁磁性强弱无法直接观察,通过它吸引大头针的数目来判断,这是转换思想;通过移动滑动变阻器滑片改变其接入电路的电阻,从而改变电路中电流大小。(2)探究磁性的有无,由电流通断控制,保证匝数、电流都一定,故选甲和乙或甲和丙。(3)探究磁性强弱与电流的关系,保证匝数一定,开关都闭合,故选乙和丙。(4)丁中A、B两电磁铁是串联的,故电流相等,这是前提条件。

3.电磁感应现象是指“闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流。”小明和芳芳根据课本中的描述做了进一步的探究。请回答下列问题。(1)小明同学提出了“感应电流的大小可能与导体做切割磁感线运动的速度有关”的猜想。实验的主要步骤(已作简化)如下:连接电路,使导体慢速和快速做切割磁感线运动,观察电流大小。

实验结果:快速切割时灵敏电流计读数大,慢速切割时灵敏电流计读数小。实验结论:________________________________________________。(2)芳芳同学思考:线圈的一边在磁场中做切割磁感线运动与单根导线在磁场中做切割磁感线运动,产生的感应电流的大小可能不一样。于是她做了如下实验来验证。

感应电流的大小与导体切割磁感线运动的速度有关

①先用大约25匝的漆包线圈的一条边框较快地做切割磁感线运动。②然后用单根导线以相同的速度做切割磁感线运动。你认为两次灵敏电流计指针的偏转程度( ) A.①较大 B.②较大 C.一样大 D.无法确定

(3)实验过程中小明与芳芳又用线圈和条形磁铁来做实验(如图所示),发现灵敏电流针指针发生偏转。你认为在此实验中产生的感应电流的大小跟什么因素有关?请你总结一下:①________________________________;②________________________________。

(4)请用学过的知识分析:当把条形磁铁往上拔出时,灵敏电流针的指针( ) A.不会偏转 B.偏转且方向与插入时相同 C.偏转且方向与插入时相反

【点拨】(2)25匝漆包线和单根导线的不同之处是导线的根数变化了,导线越多,切割磁感线产生的感应电流越大。(3)由以上实验结论可以知道,在此实验中的感应电流应该与条形磁铁磁性强弱;线圈匝数多少;条形磁铁插入(拔出)线圈的快慢等有关。(4)感应电流的方向与导体运动方向、磁场方向有关。磁铁拔出时运动方向改变,感应电流方向改变。

4.阅读短文,回答问题:1803年,英国科学家道尔顿提出了近代原子学说,他认为一切物质是由原子构成的,这些原子是微小的不可分割的实心球。1911年,英国科学家卢瑟福用一束平行高速运动的α粒子(α粒子是带两个单位正电荷的氦原子)轰击金箔时(金原子的核电荷数为79,相对原子质量为197),

发现大多数α粒子能穿透金箔,而且不改变原来的运动方向,但是也有一小部分α粒子改变了原来的运动路径,甚至有极少数的α粒子好像碰到了坚硬不可穿透的质点而被弹了回来。 (1)有一小部分粒子改变了原来的运动路径,原因是粒子途经金原子核附近时,受到斥力而稍微改变了运动方向。

(2)大多数α粒子不改变原来的运动方向,原因是_______________________________。(3)极少数α粒子被弹了回来,原因是_____________________________________________。(4)金原子的核外电子数为______,中子数为________。

α粒子通过原子内、原子间的空隙

α粒子撞击了金原子核而被弹回

(5)按现在对原子、分子的认识,你认为道尔顿提出的近代原子学说中不确切的地方,用线画出,并在下方加以改正。___________________________________________________________________________________________________________________________________________。

“一切”下面画线,改为“一些”;“不可分割”下面画线,改为“可分割的”;“实心球”下面画线,改为“电子在原子核外的空间内做高速运动”

(6)从原子结构模型建立的过程中,我们发现________(选填序号)。a.科学模型的建立是一个不断完善、不断修正的过程b.模型在科学研究中起着很重要的作用c.玻尔的原子模型建立,使人们对原子结构的认识达到了完美的境界d.人类借助模型的建立,对原子的认识逐渐接近本质

5.某兴趣小组活动中,同学们按图A装置对“可燃物燃烧的条件”进行探究。探究过程中,大家对磷燃烧生成的大量白烟是否危害人体健康提出疑问。查阅资料:白磷的着火点是40 ℃,红磷的着火点是240 ℃,燃烧产物五氧化二磷是白色固体,会刺激人体呼吸道,可能与空气中水蒸气反应,生成有毒的偏磷酸(HPO3)。

交流与讨论:白烟对人体健康有害,该实验装置必须改进。改进与实验:同学们按改进后的图B装置进行实验。请你帮助他们将下表补充完整。

热水中的白磷没有与空气(或氧气)接触

红磷的温度没有达到着火点

(1)改进后的图B装置与图A装置比较,优点是_______________________________________________________________________________________________。(2)小林同学指出图B装置仍有不足之处, 并设计了图C装置,其中气球的作用是 ______________________________ _______________________________。

防止白磷燃烧产生的五氧化二磷逸散到空气中,危害人体健康

避免橡皮塞因试管内的气体受热膨胀而冲出

6.质量守恒定律是物质科学中的一条重要规律,具体表述为:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和。

(1)某科学兴趣小组的同学设计了A、B、C三个实验装置(天平略)来验证质量守恒定律。其中,只有A装置能用来验证质量守恒定律,B、C装置则不能。否定B、C装置的理由:_________________________________________________________________________________。(2)小明将C装置进行改进,如图D所示。①此实验的现象是___________________________________。

B装置内发生的变化属于物理变化,C装置内产生的气体会逸散到空气中

锥形瓶内有大量气泡产生,气球变大

②待完全反应后,将装置D置于天平上称量,所得数据较反应前的小。若整个操作过程无差错,则造成上述实验误差的原因是________________________________________________________________________________________。

气球变大后,受到竖直向上的浮力,导致天平称量反应后物质质量的读数偏小

【点拨】(1)由质量守恒定律的定义可知,只有化学变化才遵循质量守恒定律,B中酒精溶于水属于物理变化,不能用来验证质量守恒定律,C中石灰石与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,有气体放出,质量就减少了,不能用来验证质量守恒。

7.某实验小组的同学在探究“绿色植物进行光合作用”的实验时,设计了下图所示的实验装置。他们进行了如下实验操作:

①将甲、乙两装置放在黑暗处24小时;②再将甲、乙两装置放于阳光下照射5小时;③从甲、乙装置中的植物上各取一片叶;④分别对叶片进行脱色、碘液处理,观察。其现象为:甲装置的叶片不呈蓝色,乙装置的叶片呈蓝色。请你根据以上实验,回答下列问题:

(1)请你为该实验提出探究问题:___________________________________________?(2)步骤①的目的是________________________________。(3)如果在步骤③后迅速将一支点燃的蜡烛放入甲装置,蜡烛将很快熄灭,产生这一现象的原因是植物在进行呼吸作用时要_________________________________。

二氧化碳是光合作用的原料吗

让叶片中原有的淀粉运走、耗尽

(4)若用图中的甲装置来探究植物的蒸腾作用会散失水分,则需做的改动是________。 A.去掉外面的广口瓶 B.移去氢氧化钠溶液 C.去掉一部分叶片

【点拨】(1)该实验小组以二氧化碳为变量设置一组对照实验,目的是探究光合作用的原料是二氧化碳,因此该科学探究提出的问题应该是:二氧化碳是光合作用的原料吗?(2)实验前,为避免叶片内原有的淀粉对实验结果的干扰,应将实验装置放在黑暗处24小时,以将叶片内原有的淀粉运走、耗尽。

(3)在步骤③后迅速将一支点燃的蜡烛放入甲装置,蜡烛将很快熄灭,这说明甲装置内的氧气含量大大地减少了,原因是甲装置内植物呼吸作用产生的二氧化碳被氢氧化钠溶液吸收,因为缺少二氧化碳,装置内的植物不能进行光合作用,只进行呼吸作用,而植物的呼吸作用是吸收氧气,释放二氧化碳。

(4)若用图中的甲装置来探究植物的蒸腾作用,则应将盛有氢氧化钠溶液的小烧杯取走,否则就不能说明装置内出现的水珠是植物的叶片散失的,也有可能来自于小烧杯内的溶液。

8.如图是“气雾立体栽培”装置,以人工创造植物根系环境取代土壤环境,可有效解决传统土壤栽培中难以解决的水分、空气和养分供应问题,深受当下爱上阳台“微农业”的居民欢迎。某同学为了研究“气雾能否解决根部空气供应问题”,设计了如下实验:

步骤一:选取两只同样的烧杯,编号甲、乙。步骤二:量取足量的按照适宜比例调配的营养液,分成两等份。一份营养液直接加入甲烧杯中,另一份通过雾化方式加入乙烧杯中。步骤三:在相同的实验条件下加热两个烧杯,比较两个烧杯中产生的气泡数量。

(1)甲组在实验中起__________作用。(2)如果气雾能解决空气供应问题,则预期的实验结果是_________________________________________。(3)营养液中溶解的空气较多时,可促进根系的 __________________________,为生命活动提供充足的能量。

乙烧杯产生的气泡数量多于甲

有氧呼吸(或呼吸作用)

【点拨】(1)此实验的目的是研究“气雾能否解决根部空气供应问题”,所以在设置对照组时,要控制其他可能影响实验结果的条件,即除了气雾的条件不同外,其他条件都应该相同,该实验变量是气雾,甲组是对照组。(2)预期的实验结果:乙烧杯产生的气泡数量多于甲。应用已有知识,对问题的答案提出可能的设想,通过雾化可以更多地溶解空气中的氧。估计假设的可检验性。

相关课件

这是一份浙教版第4章 物质的特性综合与测试复习ppt课件,共31页。PPT课件主要包含了习题链接,分子微粒很小,分子间存在引力,分子间存在间隙,提出问题,建立假设,得出结论,蟑螂喜欢吃什么食物,巧克力,②①④③等内容,欢迎下载使用。

这是一份华师版七年级下册科学 期末专项复习 实验探究专题训练(一) 习题课件,共60页。

这是一份浙教版八年级下册第3章 空气与生命综合与测试复习课件ppt,共27页。PPT课件主要包含了答案呈现,习题链接,bcd,肺泡内的气体交换,动植物的呼吸作用,光合作用,耗尽叶片内原有淀粉,BCD,自然界中的氧循环,自然界中的碳循环等内容,欢迎下载使用。