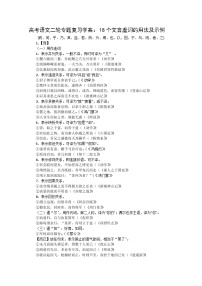

2020-2021学年 高中语文 二轮复习 文言虚词的意义和用法 学案

展开

这是一份2020-2021学年 高中语文 二轮复习 文言虚词的意义和用法 学案,共9页。学案主要包含了导入,知识讲解,例题精析等内容,欢迎下载使用。

文言虚词的意义和用法通过对本节课的学习,你能够: 对提高阅读文言文的能力大有好处 了解语法功能比实词强 知道各种虚词的意义和用法

适用学科高中语文适用年级高中一年级适用区域人教版区域课时时长(分钟)120知识点文言虚词:之、何、其、乃、而、且与、则、若、因、为、于以、焉、乎、也、者、所学习目标1.知识与能力目标:正确把握18个虚词的不同意义。2.过程与方法目标:学会在不同语境,根据上下文进行推测的能力3.情感与态度目标: 确定虚词在不同语句中的作用。学习重点掌握虚词不同意义。学习难点联系上下文推测虚词意义。文言文的讲解是一个枯燥且无聊的过程,大部分学生很头疼,而且文言虚词更加无聊,所以在文言文的教学当中趣味性和知识性是并重的,文言文的翻译要准确,授课要生动,这就要在导入的时候深深吸引学生,建议在导入的时候讲一个有趣而且富含哲理的小故事。1.十八个常见文言虚词的分类(以常用词性为标准)①代词:之、何、其②副词:乃③连词:而、且、与、则、若④介词:因、为、于、以⑤助词:焉、乎、也、者、所2.关联虚词①连接上下文句的连词:因、则、而②连接词或词组的连词:而、以、与③连接词或词组的介词:于、以、乎、与、为3.几个常见的双音节虚词①得无:表示反诘、怀疑或揣测的副词,译为“莫非”“莫不是”。②否则:“不是这样,就……”的意思。③何其:多用于形容词谓语前,表示程度之深的副词,译为“多么”。④无乃:当副词用,可译作“岂不是”“恐怕”,与“乎”构成反问语气。常见虚词大多有多种用法,词性词义变化较为复杂,要确定其具体意义和用法,必须结合上下文,利用文意解题。如2008年高考全国卷Ⅱ第8题C项“乃能屈志戎旅”中的“乃”易误解为“于是”,而结合上文“幼有业尚”和下文“既从神武之师,自使懦夫有立志”可以看出,此处转折之意明显,应作“竟然”讲。有些文言虚词往往兼有多种词性,根据语境,只要能推断出其词性不一样,那么其用法肯定也不同。如2008年高考福建卷第4题A项①句“因载而与之俱归”中“之”用在介词“与”后作宾语是代词,而②句“以其求思之深而无不在也”中“之”用在主语和谓语之间,用法显然不同。有些文言文句子结构整齐,讲究对仗,常常采用互文的修辞格,我们可以利用这一结构特点推知文言虚词的词义和用法。如“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”,“以”和“而”相对,可见这里的“以”是连词,相当于“而”。 一些虚词在句中不同位置就起不同作用。如“也”,句末助词,表判断、陈述、疑问、感叹等语气,在句中一般起舒缓语气的作用。判断虚词的意义和用法要有全局意识,许多虚词的意义不实在,在句中主要起一定的语法作用或表语气,因此只有依靠对全句的分析和把握才能准确理解它。如“之”字在“夫庸知其年之先后生于吾乎?”句中用于主谓结构,表示取消句子的独立性,而在“人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!”句中作定语后置的标志。这两个“之”均为助词,只能从语法作用上把握。虚词跟其他句子成分的搭配关系,也决定了它的用法。如“以”字的用法有一个规律,即“以”后面是名词、代词,“以”为介词;“以”后面是动词,“以”为连词。如《兰亭集序》“犹不能不以之兴怀”中“以”与后面代词“之”构成介词结构,表原因;在《烛之武退秦师》“越国以鄙远,君知其难也”中“以”用在动词前,为连词表目的。将判断出来的意义、用法代入句子中,若结合上下文,语意通畅,即可验证准确。如“而、且”都有表承接、转折的意义,若判断为承接关系,可用“就、随后、那么”替代,若判断为转折关系,则可用“可是、但是”替代,替代后若前后语意不通畅,则说明判断不准。【题干】下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是()A.茂先坐与论说 B.若二十年外书而世又不与能死节者比 若望仆不相师C.多所未闻 D.望石再拜而去较秦之所得与战胜而得者 毕礼而归之【答案】B【解析】A项均为介词,同,跟。B项第一个句首语气词,用于引起下文;第二如,好像。C项均为所字结构。D项均表承接,就。【题干】下列各句子中“而”的用法不相同的一项是( )A.孙权据有江东,已历三世,国险而民附 B.千里马常有,而伯乐不常有 C.而翁归,自与汝复算耳 D.子产而死,谁其嗣之 【答案】C【解析】考查考生理解文言虚词的意义和用法;A项是连词,表示并列,B项也是连词,表示转折,D项也是连词,表示假设,只有C项是代词,作“你的”讲。【题干】下列各组句子中,加黑词的意义和用法相同的一项是 A.如此,则诸侯其至乎 行李之往来,共其乏困 B.服之轻重便于身 青,取之于蓝 C.然则曷以禄夫子 还军霸上,以待大王来 D.关市讥而不征 逝者如斯,而未尝往也【答案】D【解析】A语气词,表示推测/代词;B介词,对于/介词,从;C介词,用/连词,表示目的关系。D均为表转折关系的连词,但。【题干】下列各组语句中加点词的意义和用法,不同的一项是(3分)A.使人之楚买生鹿 载粟而之齐B.其人民习战斗之道 公其令人贵买衡山之械器C.楚王果自得而求谷 果令人之衡山求买械器D.今齐以其重宝贵买吾群害 楚以生鹿藏钱五倍【答案】B【解析】A. 去,到。B. 代词;语气助词。C. 果然。D. 用。【题干】5.而①籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》) ( )②以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》) ( )③君子博学而日参省乎己(《劝学》) ( )④余方心动欲还,而大声发于水上(《石钟山记》) ( )⑤青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》) ( )⑥诸君而有意,瞻予马首可也(《冯婉贞》) ( )⑦吾尝终日而思矣(《劝学》) ( )⑧某所,而母立于兹(《项脊轩志》) ( )【题干】1. 阅读下面文言文,完成下列题目。晋平公与群臣饮,饮酣,( )喟然叹曰:“莫乐为人君,惟其言而莫之违。”师旷侍坐于前,援琴撞之。公披袄( )避,琴坏于壁。公曰:“太师谁撞?”师旷曰:“今者有小人言于侧者,( )撞之。”公曰:“寡人也。”师旷曰:“哑!是非君人者之言也。”左右请除之,公曰:“释之以为寡人戒。”(1)文中括号内应填的虚词是 ( )A.遂 而 则 B.乃 而 故(2)下列四句中“之”字用法相同的是 ( )①惟其言而莫之违 ②援琴撞之 ③是非君人者之言也 ④左右请除之A.①②③ B.②③④C.①③④ D.①②④(3)说法不正确的一项是( )A.“莫乐为人君”“惟其言而莫之违”两个“莫”字意义不相同。B.“师旷侍坐于前”“琴坏于壁”“有小人言于侧者”中三个“于”字意思相同。C.“寡人也”“是非君人者之言也”中两个“也”字作用相同。D.“以为寡人戒”的“以为”与《出师表》中“愚以为宫中之事”的“以为”意思相同。【题干】2.何①信臣精卒陈利兵而谁何(《过秦论》) ( )②大王来何操?(《鸿门宴》) ( )③豫州今欲何至?(《赤壁之战》) ( )④齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?(《六国论》) ( )⑤何不按兵束甲,北面而事之!(《赤壁之战》) ( )⑥至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》) ( )【题干】3.乎①君子博学而日参省乎己(《劝学》) ( )②远主备之,无乃不可乎?(《殽之战》) ( )③延伫乎吾将反(《离骚》) ( )④嗟乎!师道之不传也久矣!(《师说》) ( )⑤然豫州新败之后,安能抗此难乎?(《赤壁之战》) ( )⑥生乎吾前,其闻道也固先乎吾(《师说》) ( )文言虚词的考查主要包括三个方面的内容:一是虚词在语境中的意义;二是虚词在朗读中的作用;三是文言句子的翻译。前两种是对文言虚词的显性考查,后一种是对文言虚词的隐性考查。 掌握常用文言虚词的意义和用法,从以下几个方面着手:①识记常用文言虚词的基本意义和用法;②结合语句翻译确定该文言虚词在句中的意义;③根据文言虚词在语句中的作用,巧妙地用现代汉语中的词语来替代;④先多朗读,体会语气,再进行判断。 常用的文言虚词大致有四类:一类是起指代作用的,如“之、其、何”;第二类是起组合作用的,如“以、于、为”;第三类是起连接作用的,如“而、则、乃”;第四类是起语助作用的,如“也、乎、夫、焉”。其中最为重要的文言虚词有“之、其、而、以、于”。 【题干】1.乃①度我至军中,公乃入(《鸿门宴》) ( )②而陋者乃以斧斤考击而求之(《石钟山记》) ( )③项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑(《史记·项羽本纪》) ( )④若事之不济,此乃天也(《赤壁之战》) ( )⑤王师北定中原日,家祭无忘告乃翁(《示儿》) ( )【题干】2.其①攻之不克,围之不继,吾其还也(《殽之战》) ( )②虽九死其犹未悔(《离骚》) ( )③其皆出于此乎?(《师说》) ( )④其孰能讥之乎?(《游褒禅山记》) ( )⑤则或咎其欲出者(《游褒禅山记》) ( )⑥其闻道也固先乎吾(《师说》) ( )⑦其若是,孰能御之?(《齐桓晋文之事》) ( )⑧臣从其计,大王亦幸赦臣(《廉颇蔺相如列传》) ( )⑨而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》) ( )⑩于乱石间择其一二扣之(《石钟山记》) ( )【题干】3.且①卿但暂还家,吾今且报府(《孔雀东南飞》) ( )②驰椒丘且焉止息(《离骚》) ( )③固不如也。且为之奈何?(《鸿门宴》) ( )④又有若老人咳且笑于山谷中者(《石钟山记》) ( )⑤且将军大势可以拒操者,长江也(《赤壁之战》) ( )⑥且何谓阁子也?(《项脊轩志》) ( )⑦彼所将中国人不过十五六万,且已久疲(《赤壁之战》) ( )⑧臣死且不避,卮酒安足辞!(《鸿门宴》) ( )【题干】解释句中“则”字的意义和用法。 1.伐柯伐柯,其则不远。 2.合散消息,安有常则。 3.作地势,高下九则。 4.此则岳阳楼之大观也。 5.此则寡人之罪也。 6.口耳之闻则四寸耳,曷足以美七尺之躯哉。 7.河出图,雒书,圣人则之。 8.学而不思则罔,思而不学则殆。 9.故木受绳则直,金就砺则利。 10.然则诸侯之地有限。【题干】解释句中“之”字的意义和用法。 1.项伯乃夜驰之沛公军。 2.辍耕之陇上。 3.奉之弥繁。 4.侵之愈急。 5.子孙视之不甚惜。 6.人非生而知之者,孰能无惑? 7.汝识之乎? 8.可以知之矣。 9.均之二策,宁许以负秦曲。 10.而从六国破亡之故事。

相关学案

这是一份高考语文二轮专题复习学案:了解常见文言虚词在文中的用法 (二),共8页。学案主要包含了规律总结等内容,欢迎下载使用。

这是一份高考语文二轮专题复习学案:了解常见文言虚词在文中的用法(一),共5页。学案主要包含了考点分析,限时训练等内容,欢迎下载使用。

这是一份高考语文二轮专题复习学案:18个文言虚词的用法及示例,共17页。