所属成套资源:高中历史增分知识点总结大全(高一到高三)

高中历史增分知识点2 中国古代的农耕经济

展开

这是一份高中历史增分知识点2 中国古代的农耕经济,共11页。学案主要包含了专题知识线索,高考考向等内容,欢迎下载使用。

(1)农业的主要耕作方式和土地制度

(2)手工业的发展

(3)商业的发展

(4)资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策

【专题知识线索】

线索1 古代农业发展:古代农业的发展主要是小农经济的产生与巩固,包括土地制度的变迁、耕作方式的演进、水利设施的修建等,以家庭为单位、精耕细作为突出特征。

线索2 古代手工业:主要有官营、民营、家庭手工业三种经营形态,其中纺织、冶金、制瓷是三大主要行业,以丝绸、瓷器为代表的手工业产品远销海外。

线索3 古代商业发展:包括市场形成、市场管理、货币演变、内外贸易、城市商业功能发展等五大要素,其中市场贸易管理是核心内容,时空限制经历了一个由严格到松散的过程。

线索4 古代的经济政策:以重农抑商、闭关锁国为主,前者首倡于商鞅变法,贯穿于封建社会始终,后者仅实行于明清两朝,二者均是阻碍中国资本主义萌芽发展缓慢的重要因素。

【高考考向】

【识记类】

考点一 古代中国的农业与手工业

1.耕作方式:刀耕火种―→铁犁牛耕(主要方式)

2.经营模式:以家庭为单位;精耕细作;农业和家庭手工业相结合;男耕女织,自给自足。

3.古代水利灌溉

(1)灌溉工具:主要有翻车、筒车等。

(2)水利工程:春秋战国时期的芍陂、都江堰、郑国渠和西汉的漕渠、白渠等水利工程;从汉代起,政府经常组织大规模的治黄工程;西域地区的坎儿井是具有地方特色的水利工程。

4.土地制度

(1)史实:①井田制:出现于商周时期,是一种土地国有的所有制形式;春秋时期,井田制崩溃。

②土地私有制:战国时期,出现了多种形式的土地私有制,主要形式有君主土地私有制、地主土地私有制和自耕农土地私有制等。③均田制:北魏、隋唐都曾经实行过均田制,是一种土地国有制;唐朝后期,均田制瓦解。④宋代:采取“不抑兼并”的政策,导致租佃制的发展。

(2)影响:①土地私有、允许买卖带来严重的土地兼并现象,造成社会两极分化,影响了政府的财政收入;②激化了农民与地主、国家与地主之间的矛盾,引发了农民战争。

5.经济重心转移:从魏晋南北朝时期,南方经济得到一定程度的开发;唐代安史之乱后,经济重心逐渐南移;南宋时期,经济重心已经转移到南方。

6.古代中国的手工业

(1)经营形态:官营手工业、民营手工业、家庭手工业。

(2)主要行业:冶金业(铜、铁、钢)、制瓷业(青瓷、白瓷、彩瓷)、纺织业(丝织业和棉纺织业)。

(3)发展历程:原始社会手工业成为独立的生产部门;夏商周由官府垄断;春秋战国时期出现三种主要经营形态;明朝中后期出现雇佣劳动关系。

(4)主要成就:丝织品和瓷器是对外贸易的主要商品,汉代开辟了通往中亚和欧洲的“丝绸之路”。

考点二 古代中国商业的发展

考点三 中国古代的经济政策与资本主义萌芽

1.经济政策

2.资本主义萌芽

(1)条件:社会生产力和商品经济的发展;手工业的进步。

(2)实质:雇佣与被雇佣关系出现。

(3)特点:出现在少数地区和少数行业;最初表现为分散的手工工场;发展缓慢、水平低,整个生产未能进入工场手工业阶段。

(4)地位:是中国封建社会内部出现的新事物,代表了中国社会的发展趋势。

(5)阻因:自然经济,传统观念,重农抑商、闭关锁国政策,封建制度。

【理解类】

1.多角度认识小农经济的影响

(1)政治:分散的小农经济,要求有一个强有力的中央政权维护社会的安定和国家统一,以保证小农经济的发展。保护小农经济是中央集权制度建立的重要原因。

(2)政策:实行“重农抑商”和“闭关锁国”政策的根源在于小农经济。小农经济的脆弱性,要求统治阶级抑制商业,防止商业与农业争夺劳动力;小农经济自给自足的特点,是统治阶级能够实行“闭关锁国”政策的根源。

(3)科技:小农经济的发展促进了与之相关的科技发展。中国古代的科技成就多集中在与农业生产相关的领域,如农学、天文历法、数学、医学等,从而使古代中国科技具有实用性、实践性的特点。同时,小农经济发展的缓慢性也决定了古代中国科技无法实现根本性突破,无法发展为近代科技。

(4)文学:很多文学作品反映了小农经济条件下人们的理想和憧憬,如陶渊明的《桃花源记》,反映了当时人们希望摆脱统治者的残暴统治,渴望世外桃源的理想和追求。

(5)民族心理:小农经济下的中国农民既有忠厚老实、吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、保守的不足。

(6)家庭伦理:小农经济条件下,从事农业生产的主要是男子,这是“重男轻女”思想的根源;同时也注重孝道、重视邻里和睦等。

2.影响古代手工业未能向近代工业转型的三因素

(1)小农经济自给自足的特点,对手工业商品的需求量不大,制约了技术的革新。

(2)水平较高的官营手工业局限于为帝王和贵族服务,技术改造的动力不足。

(3)民营手工业在明朝中后期发展较快,但抑制工商的政策、行业技术垄断等不利于新技术的研制与应用。

3.古代商业发展变化的趋势

(1)商业活动场所的变化:先主要在城市,后向农村集市贸易发展,至明清出现专业性的市集、市镇;先是固定时间、场所,到后来打破界限。

(2)交易内容的变化:先以贩运、交流地区间的土特产品、经营统治者所需要的奢侈品为主,到后来以一般人民所需要的农副产品、手工业产品为主。

(3)交易媒介的变化:从最初物物交换到以贝壳等为代表的一般等价物;再后来以固定统一货币为媒介。北宋时世界上最早纸币──交子的出现即是例证。

(4)流通领域的变化:最初都局限于流通领域,到明清时出现逐渐与生产与自由的雇佣劳动相结合,商人资本以多种形式参与生产过程的现象。

(5)商人组织的变化:由最初的亲缘关系发展为地缘关系和业缘关系的组织。如明清时期的晋商和徽商。

(6)商人地位的变化:由商人社会地位低下到社会地位有所提高,但古代士农工商等级观念始终没有改变。

4.古代中国城市发展演变的规律认识

(1)从城市功能上看:早期“城”与“市”是分开的。先秦至唐代主要是政治中心或军事重镇;唐代以后,城市的经济功能逐渐增强;宋代以后,城市的经济功能逐渐超过了政治功能。

(2)从城市的商业活动来看:政府对城市的商业活动由限制到逐渐放松。宋代以前,市坊分开,严格限制商业活动的时间和空间,宋代逐渐打破市坊界限。

(3)从城市数量和规模看:唐代开始,商业城市数量不断增多,规模不断扩大,至明清时期,江南地区出现了大批的工商业城镇。

(4)从城市布局和分布上看:城市的布局体现君主专制统治的理念;区域分布与经济重心紧密相连;唐宋以后,经济重心南移,江南城市逐渐增多。

(5)随着城市商品经济的发展,市民阶层扩大,影响了文学艺术的发展,同样也推动了市民的价值观念、生活方式逐渐发生变化。

5.明清社会经济发展的特点

(1)农业经济高度发展,大量高产农作物品种被引进。

(2)私营手工业逐渐超过官营手工业,占据主导地位,且出现了资本主义萌芽。

(3)农产品商品化程度高,大量经济作物进入了市场;货币经济发展。

(4)江南经济发达,出现大批工商业市镇;区域性商人群体出现。

(5)统治者继续推行重农抑商政策,对外推行“海禁”和“闭关锁国”政策,对外贸易逐渐萎缩。

6.影响明清中国资本主义发展始终未能突破萌芽状态的因素

(1)腐朽的封建制度的束缚是资本主义萌芽发展缓慢的根本原因。

(2)统治者大力推行“重农抑商”政策,实行专卖制度,对民营商业课以重税,影响了扩大再生产的资金的积累和国内市场的扩大。

(3)长期以来抑商和歧视商人的思想观念根深蒂固,限制了商品经济的发展和资本主义萌芽的成长。

(4)严格限制对外贸易的“海禁”政策和“闭关锁国”政策,阻碍了中外经济文化交流,限制了资本主义萌芽的发展 。

7.中国古代经济重心南移的影响

(1)对城市交通贸易的影响:推动了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大的改善,促进了海上贸易的发展;元明清时期工商业城市增多,商品经济发达。

(2)对人口分布的影响:人口的迁移一定程度上促使了经济重心由北向南转移,而经济重心的南移又反过来促使了北方人民进一步南迁。南方的人口迅速膨胀,导致我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

(3)对人才教育的影响:经济重心的南移,导致了人才教育的相应变化,推动了教育科举的发展,也促进了南方地区教育文化的发展。

(4)对民族关系的影响:经济重心的南移,促进了各民族的融合。北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

(5)对生态环境的影响:经济重心南移,导致南方某些地区的过度开发,如“放火烧荒、围湖造田”等,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展。

8.古代中国商业发展的阶段性特征及影响

(1)从西周至唐商业发展的特征

①坊、市分置,商业活动受地域和时间限制,官府直接管理市场交易。

②城市的职能主要是政治中心、军事重镇,商业贸易和市的规模不大。

③唐代商业都市有所发展,农村集市贸易开始出现。

(2)宋元明清时期商业发展的特征

①坊市界限被打破,打破了空间限制,商业市镇兴起和发展,农村“草市”发展。

②宋元城市商品经济繁荣,出现了夜市、晓市等,城市的经济功能大大增强。

③明清时期:由于商业活动的繁荣,涌现出一大批工商业市镇,城市的生产性、专业性、商业性增强,对政治中心的依赖性减弱。但在封建专制集权制度下,实行严格的专卖制度,严重阻碍了商品经济的发展。

(3)城市商品经济发展的影响

①影响着人口迁移的流向。随着商品经济的发展,农村人口不断流向城市,城市人口增多,城市规模扩大。

②伴随经济重心的南移,城市逐渐由北方内陆向东南沿海、沿江一带发展。

③影响着城市市民生活和文学艺术的发展。

9.影响中国农耕经济向近代化变革的因素

(1)制度性因素

古代中国最基本的土地制度是土地私有制。土地私有制必然导致土地兼并。土地兼并使得古代中国的农耕经济始终在低水平的状态下运行,无法使财富转化为商业资本。

(2)政策性因素

a“重农抑商”政策:阻碍商品经济发展,抑制新经济因素成长。

b“海禁”政策与“闭关锁国”政策:阻碍了资本主义萌芽的发展,使中国日渐脱离世界发展的大趋势,失去了利用国际贸易的优势开辟海外市场、刺激资本扩张、推进工业化的契机。

(3)经济结构因素

古代中国经济是以小农经济为核心的自给自足的自然经济。其主要特点是封闭性、分散性等,不利于市场的发育。由于沉重的赋税,小农经济无法实现量的积累。

(4)思想观念因素

自战国以来,古代中国遵循“农本”的经济思想,历代统治者始终对工商业采取压制政策,这导致民间资本大量流向土地,而非用来经营工商业。

10.宋朝的商业革命和西方的商业革命的不同

(1)从发展水平看,宋朝的商业革命仍然没有突破农耕经济的范畴,没有进一步推动新的经济因素和阶级力量的产生;西方的商业革命促进封建生产关系的瓦解,促进资本主义和资产阶级力量的成长。

(2)从范围看,宋朝的商业革命由于专制制度的阻碍,工商业的发展仍受“重农抑商”政策的制约,对外贸易仍以官方贸易为主,官营手工业仍然占据主导地位,国内市场比较狭小;西方的商业革命已形成区域性贸易市场,使世界市场的雏形出现,推动了经济结构和经营方式的转变,出现股份制、银行等经营现象。

(3)从影响上看,宋朝的商业革命没有推动封建生产方式(生产关系)向资本主义生产方式迈进;西方商业革命迫使西欧封建制度瓦解和推动资本主义发展,贸易中心的转移推动了西欧的英国、荷兰、法国等资本主义经济的发展,思想文化和社会制度的变革。考点

考题

命题视角

考频

考情说明

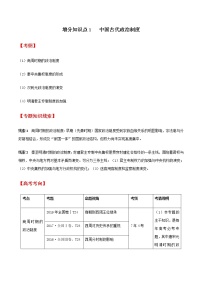

农业的主要耕作方式和土地制度

2019年全国卷ⅠT2

汉代经济政策

5年10考

(1)本专题是每年高考必考重要专题之一,其中小农经济的形成、经济重心南移、土地制度的演变、商业发展的表现及影响、古代经济政策等是高考命题高频考点;选择题一般会在全国卷的第24-27题中考查1道或2道题目;非选择题多为链接性考查。

(2)命题多从经济学理论角度考查对土地制度特点及影响、小农经济形成的原因及特点、经济重心南移的原因、特点及影响的理解认识。

(3)注意从政治、经济、思想文化综合角度考查,特别重视经济现象与反映政治文化现象的本质问题、经济现象或政策因果关系的命题考查。

2019年全国卷Ⅱ T24

战国时期的水利设施建设

2019年全国卷ⅠT4

明代经济政策

2019年全国卷Ⅲ T27

清代农业的发展

2018年全国卷II T25

汉代的小农经济

2017·全国Ⅲ卷,T25

汉代经济的恢复与发展

2017·全国Ⅱ卷,T26

唐代经济发展的特点

2016·全国Ⅰ卷,T25

汉代土地私有制与庄园经济

2016·全国Ⅱ卷,T26

宋代土地政策的调整

2016·全国Ⅰ卷,T40

清代中期人口膨胀的原因及影响(非选择题)

2015·全国Ⅰ卷,T24

小农经济的形成

2015·全国Ⅰ卷,T26

宋代东南沿海经济的发展

2015·全国Ⅰ卷,T27

经济重心南移对文化的影响

2015·全国Ⅱ卷,T26

唐宋农业技术发展与经济重心南移

2013·全国Ⅱ卷,T25

宋代“不抑兼并”的土地政策

手工业的发展

2018年全国卷ⅠT26

宋代手工业发展

5年1考

2016·全国Ⅲ卷,T27

明末江南农村市镇经济与手工业的发展

2017·全国Ⅱ卷,T24

战国时期商业发展的原因

5年6考

商业的发展

2019年全国卷Ⅱ T27

明清时期的商业

2018年全国卷ⅠT27

明代朝贡贸易

2017·全国Ⅰ卷,T27

明代商品经济发展的影响

2017·全国Ⅱ卷,T26

魏晋隋唐时期商品经济的发展

2015·全国Ⅱ卷,T27

明代政治对跨区域贸易的影响

2014·全国Ⅱ卷,T26

宋代商品经济的发展(交子)

2013·全国Ⅱ卷,T26

明朝区域差异造成长途贸易兴盛

资萌芽与“重农抑商“海禁”政策

2014·全国Ⅰ卷,T27

清代对外贸易与商品经济的发展

2013·全国Ⅰ卷,T40

中国古代海洋利用的特点和政策

5年2考

发展阶段

耕作方式变化

农具的变化

原始阶段

刀耕火种

石、骨、木

商周时期

石器锄耕(耜耕)

石、骨、木;青铜农具(少)

春秋战国

铁犁牛耕(发达地区)

铁制农具(发达地区)

汉代

牛耕普及全国

耦犁→一牛挽犁

唐代

铁犁牛耕

曲辕犁

朝代

表现

特征

先秦时期

周朝实行“工商食官”政策;春秋战国时期打破官府控制商业的局面,私商成为社会主体

从官府垄断到私人商业发展

秦汉

推行重农抑商政策,商业有所发展,但总体水平不高

商业发展受到时空的限制,商业发展

隋唐

隋唐时期长安、洛阳等城市商业繁荣;农村集市贸易开始发展起来;出现柜坊和飞钱

宋元

商品种类繁多,东京城市商业发达;使用纸币“交子”;草市发展;海外贸易繁荣;大都成为国际性的商业大都市

市坊界限打破,商业贸易发达

明清

农产品日益商品化;城镇商业繁荣;江南出现大批专业性工商业城市;地域性的商人群体——“商帮”活跃,如徽商和晋商

商业依然繁荣,出现资本主义萌芽

工商食官

西周实行,官府严格控制工商业

坊市制度

宋代以前县以上城市严格划分坊市;宋代以来被打破,官府不再直接监视商业活动

重农抑商

产生于战国,贯穿于整个封建社会,明清时期阻碍了资本主义萌芽的发展

“海禁”闭关锁国

明代开始实行,清代前期更加严格限制对外贸易,是中国落后于世界的原因之一

相关学案

这是一份高中历史增分知识点11 近代西方工业文明的兴起与世界市场的形成,共12页。学案主要包含了专题知识线索,高考考向等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史增分知识点4 近代西方列强的侵华与中国的民主革命,共17页。学案主要包含了专题知识线索,高考考向等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史增分知识点3 中国古代思想与传统科技,共13页。学案主要包含了专题知识线索,高考考向等内容,欢迎下载使用。