小学科学教科版 (2017)五年级上册6.水的作用教案

展开《水的作用》教学设计

深圳市宝安区潭头小学 林丽璇

【教材分析】

《水的作用》是教科版五年级上册《地球表面的变化》单元的第六课。本课关于水的作用主要指地表流水对地球表面形态的影响,主要包含降雨、河流两个方面。在降雨上,主要通过模拟实验让学生认识到雨水降落到地面会侵蚀土地。在河流上,通过让学生经历观察-猜测-搜集信息-反思-推理的思维过程,了解河流的侵蚀和沉积作用形成了许多不同的地形地貌。最后通过对自然现象的解释和对改变地球表面因素的对比思考,构建对“水的作用”清晰完整的认识。

本课教材分为三部分。第一部分“聚焦”。教科书首先指出“在地表变化的过程中,水发挥着巨大的作用”,并明确本课研究主题“降落的雨水和众多的河流对地表形态的影响”。第二部分“探索”,包含两个活动。活动一是认识降雨给土地带来的变化,通过模拟实验让学生真实地感受降雨对土地的侵蚀作用,理解降雨会冲走地表松散的土壤,造成水土流失,对应后面研讨问题1对黄土高原沟壑形成的解释;活动二是了解河流对地形带来的改变,对应研讨问题2对黄河乾坤湾和黄河入海口沙洲成因的解释,主要通过分析、阅读资料来让学生了解河流的侵蚀作用和沉积作用及其对地表的改变。第三部分“研讨”。引导学生回顾、反思本课的学习内容,形成对“水的作用”深刻的认识。

【学情分析】

通过前面几课的学习,学生已经知道地震、火山喷发等内力作用和风的外力作用会改变地球表面的形态。和风的作用一样,水的作用也是引发地形地貌变化的外在因素。降雨、河流都是学生非常熟悉的自然现象。学生通过生活观察知道下雨时雨水会冲刷地上的泥沙,也听说过“水滴石穿”的道理。因此,学生不难想到:水对地形也能起到改变作用。但对于水对地表的作用形式以及水的作用形成地形地貌,学生并不清楚。因此,在本课的教学中,要注意引导学生观察黄土高原上的沟壑、黄河乾坤湾、黄河入海口沙洲等地形的特点,并根据所学的相关内容尝试对这些地形地貌的形成原因做出科学的解释,从而深刻地认识水对地表改变所起的作用。

【教学目标】

科学概念目标

1.地球上的水在陆地、海洋及大气之间不断地循环。

2.雨水降落到地面会侵蚀土地。

3.河流会侵蚀河床和两岸,这些被侵蚀的泥土在水流缓慢的地方又会沉积下来。河流的侵蚀和沉积作用,形成了许多不同的地形地貌。

科学探究目标

1.能通过模拟实验探究降雨给土地带来的变化。

2.能够通过分析、阅读资料了解河流的侵蚀和沉积作用形成了许多不同的地形地貌。

科学态度目标

1.积极参与模拟实验,尊重事实,愿意沟通交流自己的观点与发现。

2.提升自觉保护环境的意识。

科学、技术、社会与环境目标

1.认识到水土流失的危害和减少雨水对土地侵蚀的重要性。

2.认识到人类活动对环境的影响。

【教学重难点】

重点:通过模拟实验探究降雨的侵蚀作用,通过分析图片、文字资料了解河流的侵蚀和沉积作用。

难点:用已有的科学知识解释自然现象,形成科学的解释。

【材料准备】

塑料盒、泥土、有颜色的沙子、喷壶、手套、桌布。

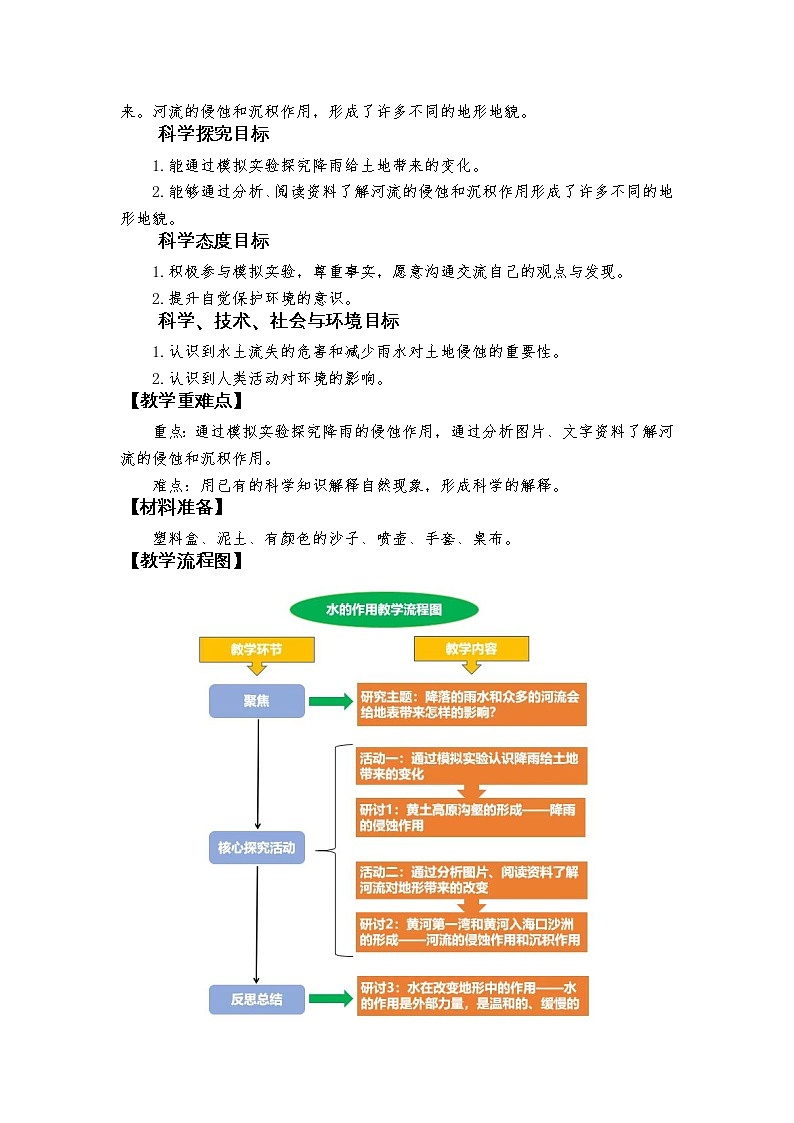

【教学流程图】

【教学过程】

1.聚焦

观察水在陆地、海洋、大气中循环的图片。

教师提问:在地表的变化过程中,水发挥着巨大的作用。地面的水是从哪里来的?降落的雨水和众多的河流会给土地的样貌带来怎样的影响,会使地表发生怎样的改变呢?(出示水的作用形成地形地貌的图片)

学生思考:地表流水的来源有哪些?降雨和河流会对地表产生怎样的影响?

设计意图:以“水在自然界中的循环”切入,先引导学生寻找地表流水的来源,学生初步了解“水”在地表变化过程中的重要作用。再进一步聚焦到本节课的主题,明确本课的研究对象为“降雨”和“河流”对地表的影响。

2.探索

(1)认识降雨给土地带来的变化

教师指导实验方法:

①降雨是地面流水的源头,那么降落地面的雨水会给土地带来怎样的改变呢?让我们通过实验来模拟一下。(展示实验材料)

②提问:用什么模拟什么?引导学生将模拟实验与自然现象一一对应。

③怎样做模拟实验呢?播放实验指导视频,明确实验方法及注意事项。

④发放实验材料,指导学生进行模拟降雨实验,提示学生仔细观察“雨水”对小山丘的影响,如土壤和带有颜色的沙子分别怎样移动,又聚集到了哪里,水流如何变化等,并及时记录实验现象。

学生活动:

①分组实验,模拟降雨给土地带来的变化,用图画、文字等形式记录降雨前、降雨后土壤的样子。

②基于实验观察到的现象进行研讨:降雨会对地表产生怎样的影响?由此你能解释黄土高原上的沟壑是如何形成的吗?

教师活动:组织学生在模拟实验后进行研讨交流,分析降雨对地表的影响,认识降雨的侵蚀作用,并运用探究成果解释黄土高原上沟壑的形成。引导学生达成共识:降雨会冲走地表松散的土壤,造成水土流失。沟壑就是经流水长期强烈侵蚀,逐渐形成的千沟万壑、地形支离破碎的特殊自然景观。

设计意图:通过模拟实验,让学生真实地感受降雨的侵蚀作用对地表形态的改变,对降雨的侵蚀作用形成清晰的认识。对黄土高原沟壑形成的解释,是对模拟实验探究成果的应用和巩固,能够加深学生对“降雨的侵蚀作用会造成水土流失”的认识。

(2)了解河流对地形带来的改变

教师活动:

①通过模拟实验,我们观察到降雨对地表的改变,那么河流对地表又有哪些影响呢?

(展示黄河乾坤湾和黄河入海口沙洲的图片)引导学生仔细观察图片中乾坤湾和入海口沙洲的地形特点,如乾坤湾两岸的差别,入海口沙洲水流的速度等,并以观察到的现象作为依据尝试分析河流对地表的改变。

②我们的分析是否准确呢?让我们通过阅读资料来看看自然界中真实的情况吧!

(展示相关文字资料)引导学生通过阅读资料的方式详细了解河流改变地表的过程,印证自己的分析的同时丰富对河流改变地表的认识。

③通过前面的学习,我们知道了黄河第一湾和黄河入海口这两段河流具有什么特点?为什么会形成这样的地形地貌呢?

引导学生结合图片、文字资料以及模拟实验中的现象解释黄河乾坤湾和黄河入海口沙洲的成因,达成共识:黄河第一湾主要是由于河流的侵蚀作用形成的,黄河入海口沙洲主要是河水的沉积作用造成的。

学生活动:

①观察黄河乾坤湾和黄河入海口沙洲的图片,尝试分析河流对地表的改变,充分表达自己的意见。

②阅读相关的文字资料,丰富对河流改变地表的认识,修正自己的看法。

③研讨:黄河第一湾和黄河入海口这两段河流具有什么特点?为什么会形成这样的地形地貌?

设计意图:通过分析图片、阅读资料以及研讨的方式让学生经历:观察——猜测——搜集信息印证分析——基于获得的证据解释自然现象的自主探究历程,逐步丰富学生对河流改变地表的认识,了解河流的侵蚀和沉积作用也形成了许多不同的地形地貌。同时也有助于提升学生搜集信息的能力、运用科学思维的能力以及反思能力等。

3.研讨

(1)降雨会对地表产生怎样的影响?根据你的认识解释黄土高原沟壑的形成。

(2)黄河第一湾和黄河入海口这两段河流具有什么特点?为什么会形成这样的地形地貌?根据你的认识试着进行解释。

(前两个问题的研讨是伴随探索活动的进行完成的。)

(3)水在改变地表样貌的过程中扮演了怎样的角色?与地震、火山喷发、风的作用比较,有什么相同与不同?

(引导学生通过对比,总结发现“水”在改变地形地貌过程中独有的特点。)

设计意图:前两个问题是引导学生回顾本课的学习内容及过程,基于已获得的证据解释自然现象,形成对“水的作用”的理解。同时也是对第1课中黄土高原上的沟壑和黄河入海口的沙洲形成原因猜测的回应,同样体现了大单元学习的连贯性。第三个问题是引导学生反思“水”在地形地貌变化中起到的作用,并通过与地震、火山喷发相比,加深学生对“水的作用”的理解。同时,也是为下一课的总结活动做铺垫。

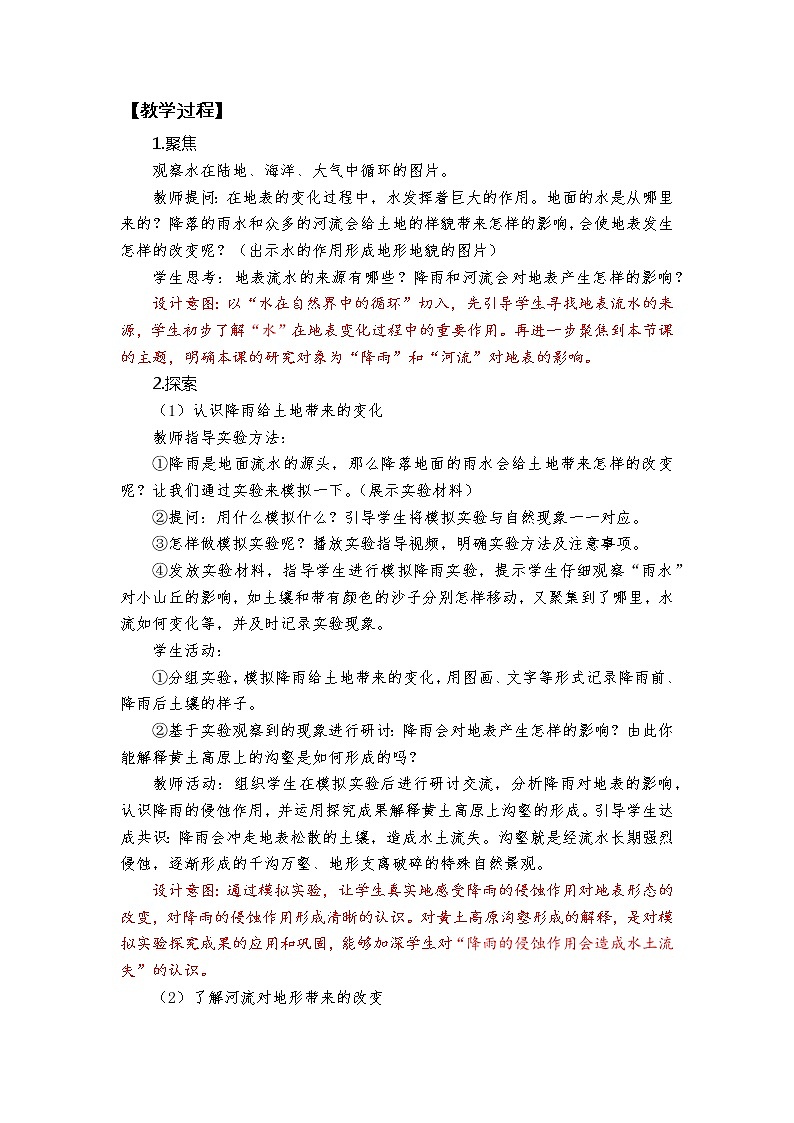

【板书设计】

【学生记录单设计】

《水的作用》活动记录单

姓名: 记录时间:

探究目标 | 认识降雨给土地带来的变化。 | ||||||

探究过程 | 1. 制作一个小山丘模型,并在表面撒上带有颜色的沙子; 2. 用喷壶中的水喷洒小山丘顶部,观察“雨水”流过小山丘时,土壤和带有颜色的沙子分别怎样移动; 3. 比较“降雨”前后小山丘发生的变化,用图画、文字等形式描绘出土壤前后的样子。

| ||||||

我的发现 | 降雨给土地带来的变化有: 。 |

教科版 (2017)五年级上册6.水的作用教学设计: 这是一份教科版 (2017)五年级上册6.水的作用教学设计,共24页。教案主要包含了教材简析,学生分析,教学目标,教学重难点,教学准备,教学过程,板书设计,活动手册使用说明等内容,欢迎下载使用。

小学科学教科版 (2017)五年级上册1.地球的表面教案设计: 这是一份小学科学教科版 (2017)五年级上册1.地球的表面教案设计,共3页。教案主要包含了教材简析,学情分析,教学目标,教学重难点,教学准备,教学活动,板书设计等内容,欢迎下载使用。

小学科学教科版 (2017)五年级上册6.水的作用教案: 这是一份小学科学教科版 (2017)五年级上册6.水的作用教案,共6页。教案主要包含了教材简析,学生分析,教学目标,教学重难点,教学准备,教学过程,板书设计等内容,欢迎下载使用。