初中数学13.3.1 等腰三角形课文内容ppt课件

展开第十三章 轴对称

13.3.1.等腰三角形(第1课时)

【教材分析】

教 学 目 标 | 知识 技能 | 1.掌握等腰三角形的性质. 2.能运用性质进行相关计算与证明. |

过程 方法 | 1.借助对称轴图形的性质,培养学生通过已学知识,发现新知识的能力; 2.提高学生几何符号语言能力. | |

情感 态度 | 通过轴对称探究等腰三角形的性质,体验数学充满着创造和乐趣,增强学好数学知识的自信心. | |

重点 | 等腰三角形的性质及应用. | |

难点 | 等腰三角形性质的证明. | |

【教学流程】

环节 | 导 学 问 题 | 师 生 活 动 | 二次备课 |

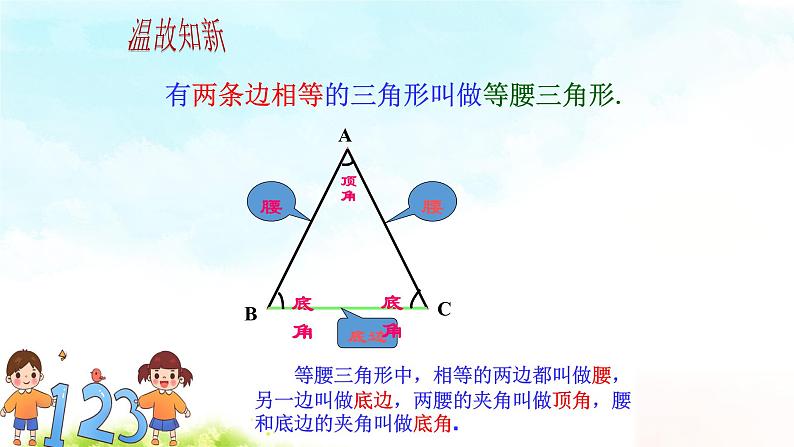

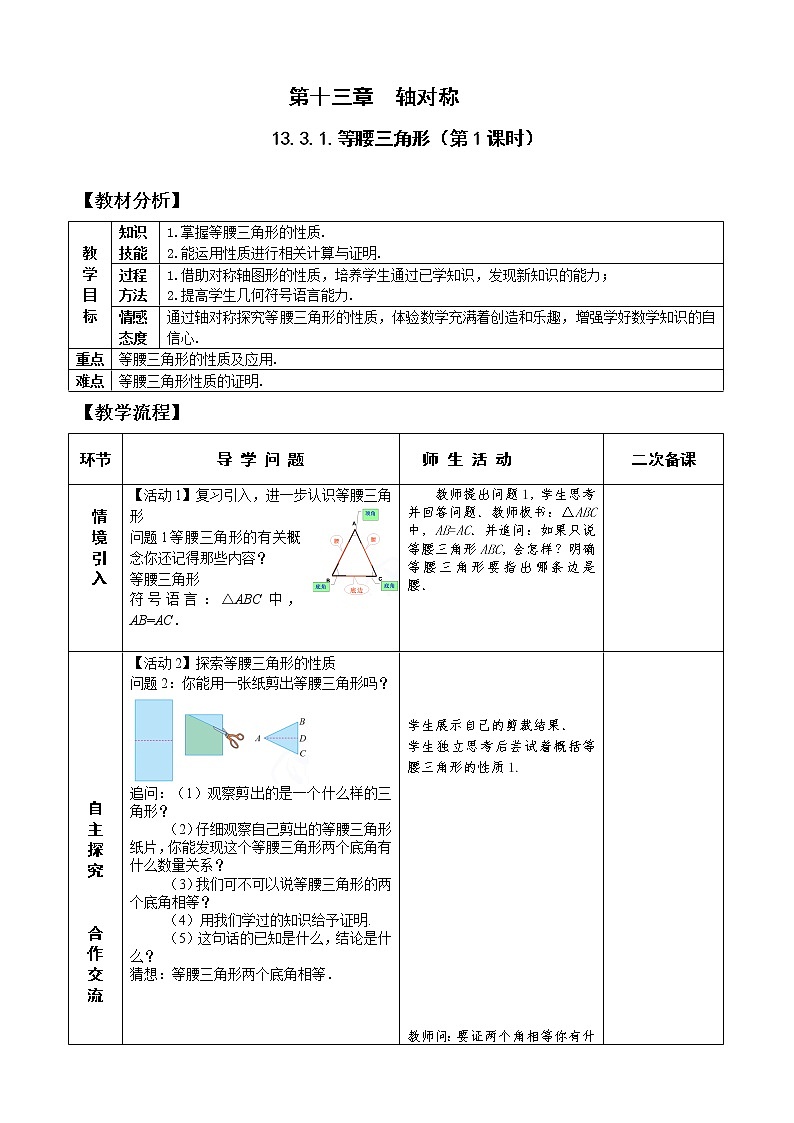

情 境 引 入 | 【活动1】复习引入,进一步认识等腰三角形 问题1等腰三角形的有关概念你还记得那些内容? 等腰三角形 符号语言:△ABC中,AB=AC.

| 教师提出问题1,学生思考并回答问题.教师板书:△ABC中,AB=AC.并追问:如果只说等腰三角形ABC,会怎样?明确等腰三角形要指出哪条边是腰. |

|

自 主 探 究

合 作 交 流

自 主 探 究

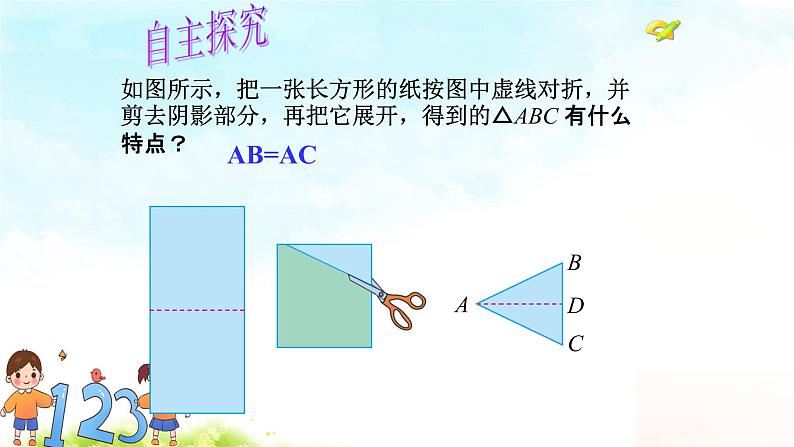

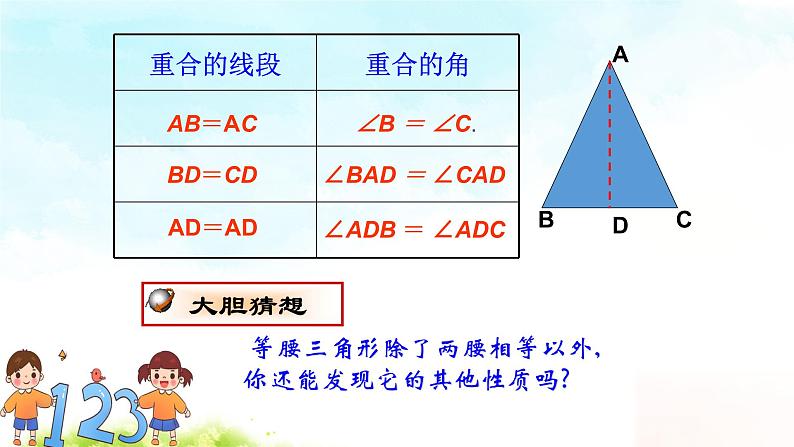

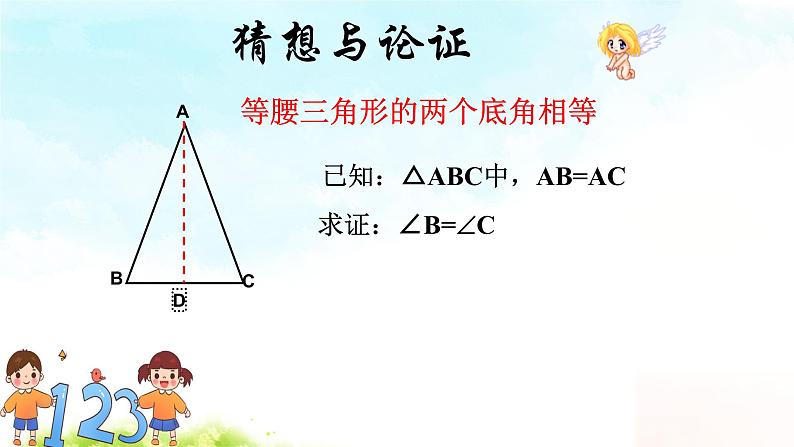

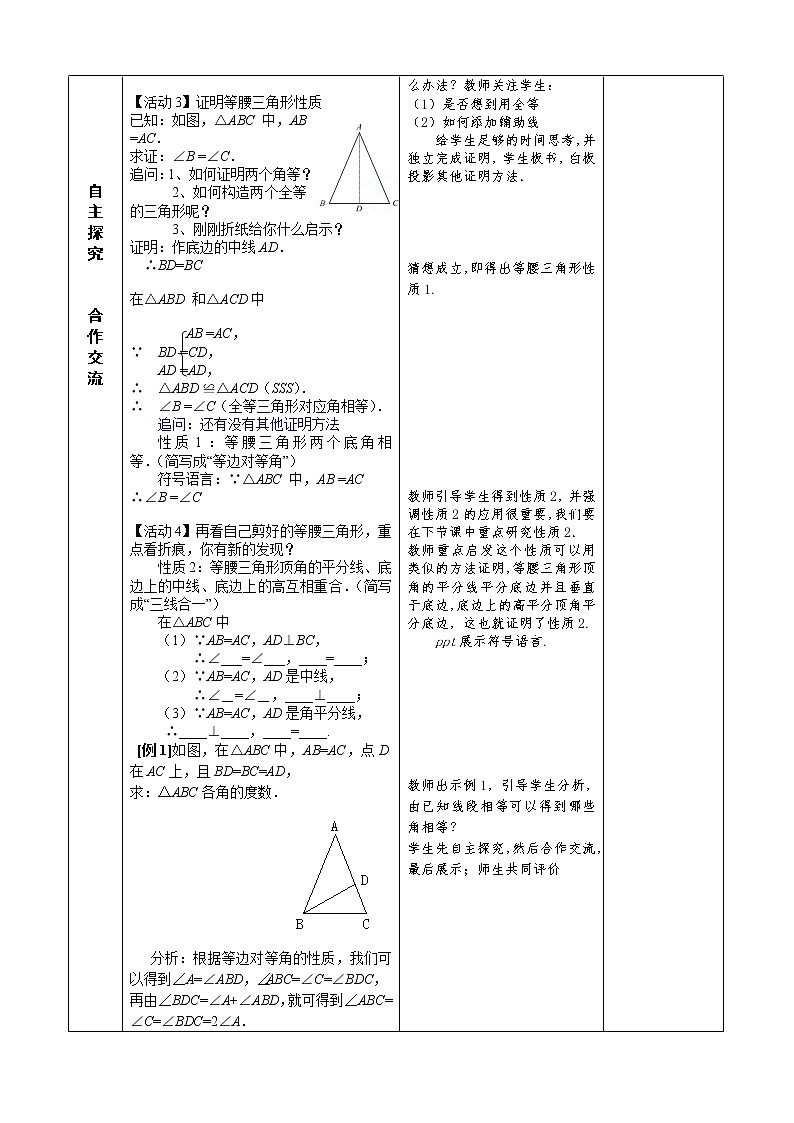

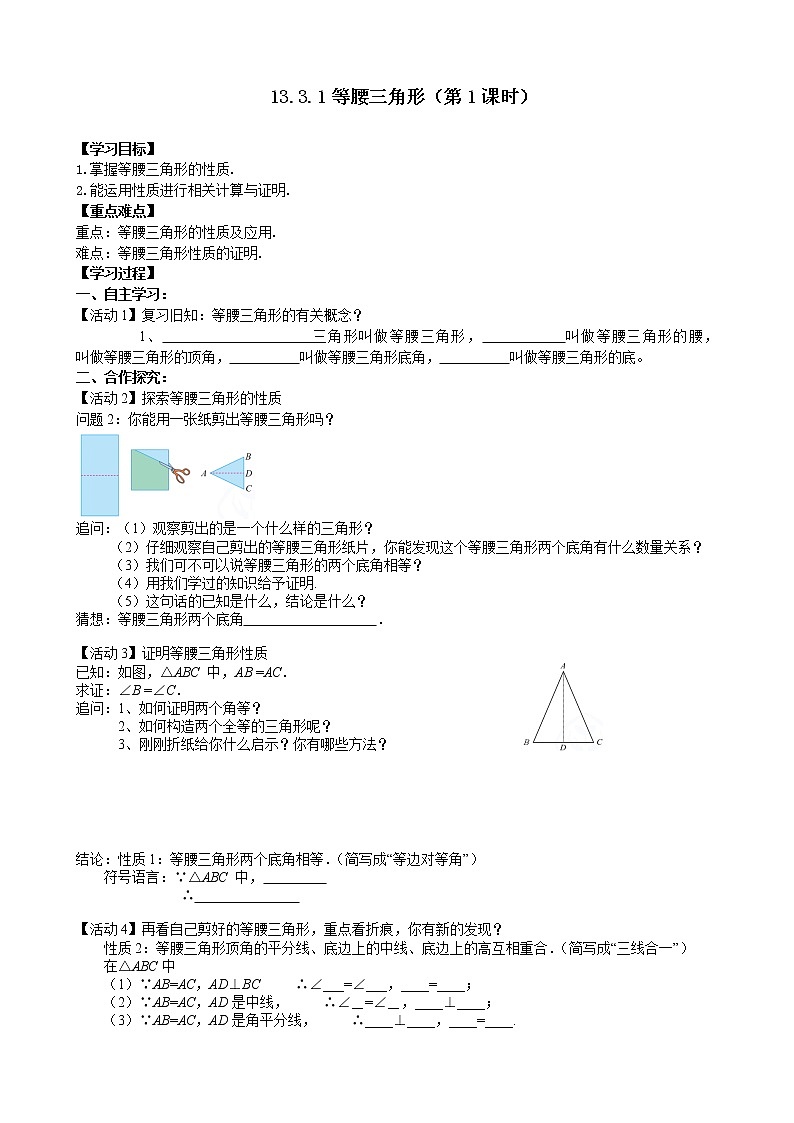

合 作 交 流 | 【活动2】探索等腰三角形的性质 问题2:你能用一张纸剪出等腰三角形吗? 追问:(1)观察剪出的是一个什么样的三角形? (2)仔细观察自己剪出的等腰三角形纸片,你能发现这个等腰三角形两个底角有什么数量关系? (3)我们可不可以说等腰三角形的两个底角相等? (4)用我们学过的知识给予证明. (5)这句话的已知是什么,结论是什么? 猜想:等腰三角形两个底角相等.

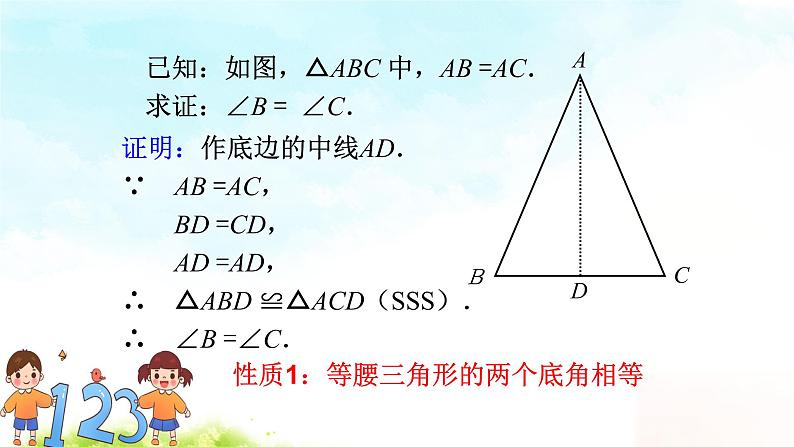

【活动3】证明等腰三角形性质 已知:如图,△ABC 中,AB =AC. 求证:∠B =∠C. 追问:1、如何证明两个角等? 2、如何构造两个全等的三角形呢? 3、刚刚折纸给你什么启示? 证明:作底边的中线AD. ∴BD=BC

在△ABD 和△ACD中

AB =AC, ∵ BD =CD, AD =AD, ∴ △ABD ≌△ACD(SSS). ∴ ∠B =∠C(全等三角形对应角相等). 追问:还有没有其他证明方法 性质1:等腰三角形两个底角相等.(简写成“等边对等角”) 符号语言:∵△ABC 中,AB =AC ∴∠B =∠C

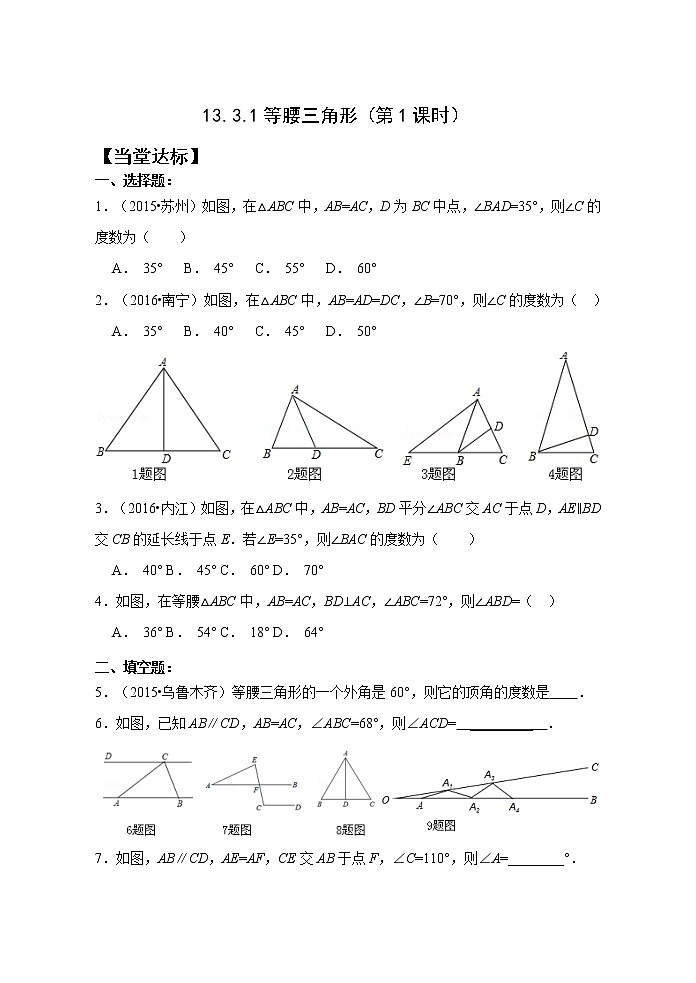

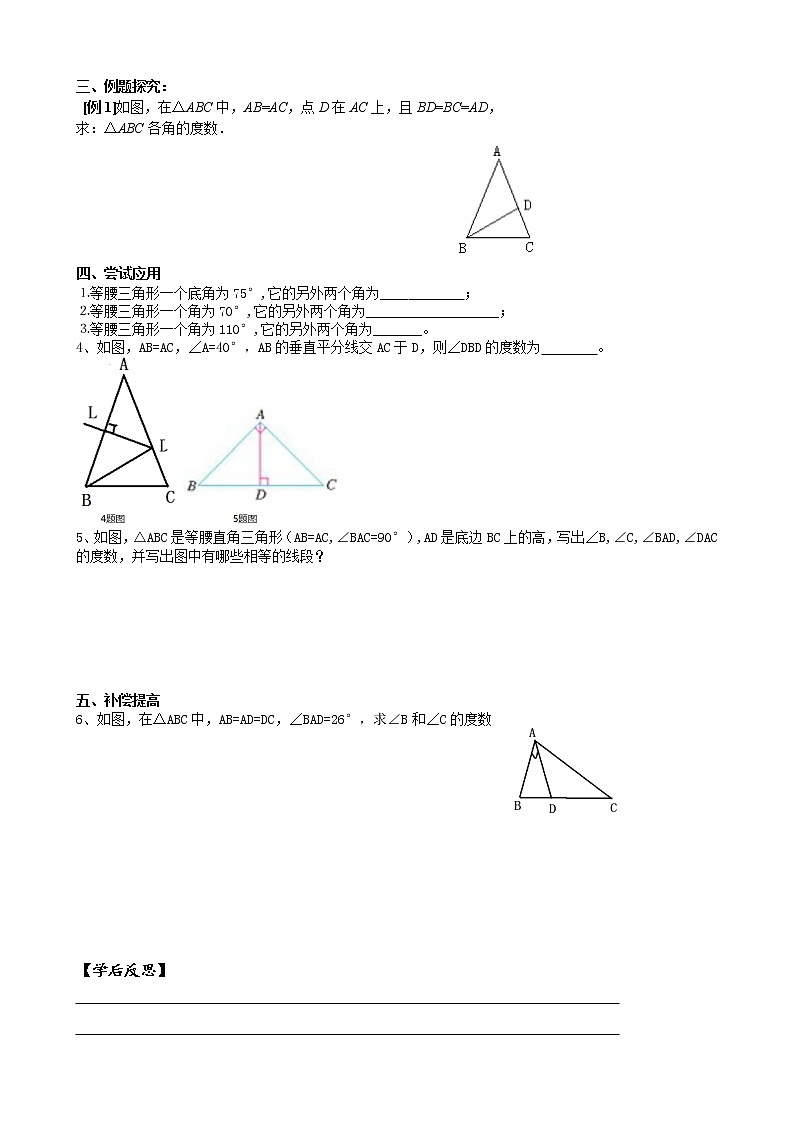

【活动4】再看自己剪好的等腰三角形,重点看折痕,你有新的发现? 性质2:等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合.(简写成“三线合一”) 在△ABC中 (1)∵AB=AC,AD⊥BC, ∴∠___=∠___,____=____; (2)∵AB=AC,AD是中线, ∴∠_=∠_,____⊥____; (3)∵AB=AC,AD是角平分线, ∴____⊥____,____=____. [例1]如图,在△ABC中,AB=AC,点D在AC上,且BD=BC=AD, 求:△ABC各角的度数.

分析:根据等边对等角的性质,我们可以得到∠A=∠ABD,∠ABC=∠C=∠BDC, 再由∠BDC=∠A+∠ABD,就可得到∠ABC=∠C=∠BDC=2∠A. 再由三角形内角和为180°,就可求出△ABC的三个内角. 把∠A设为x的话,那么∠ABC、∠C都可以用x来表示,这样过程就更简捷. 解:因为AB=AC,BD=BC=AD, 所以∠ABC=∠C=∠BDC. ∠A=∠ABD(等边对等角). 设∠A=x, 则 ∠BDC=∠A+∠ABD=2x, 从而∠ABC=∠C=∠BDC=2x. 于是在△ABC中,有 ∠A+∠ABC+∠C=x+2x+2x=180°, 解得x=36°. 在△ABC中,∠A=35°, ∠ABC=∠C=72° |

学生展示自己的剪裁结果. 学生独立思考后尝试着概括等腰三角形的性质1.

教师问:要证两个角相等你有什么办法?教师关注学生: (1)是否想到用全等 (2)如何添加辅助线 给学生足够的时间思考,并独立完成证明,学生板书,白板投影其他证明方法.

猜想成立,即得出等腰三角形性质1.

教师引导学生得到性质2,并强调性质2的应用很重要,我们要在下节课中重点研究性质2. 教师重点启发这个性质可以用类似的方法证明,等腰三角形顶角的平分线平分底边并且垂直于底边,底边上的高平分顶角平分底边,这也就证明了性质2. ppt展示符号语言.

教师出示例1,引导学生分析,由已知线段相等可以得到哪些角相等? 学生先自主探究,然后合作交流,最后展示;师生共同评价 |

|

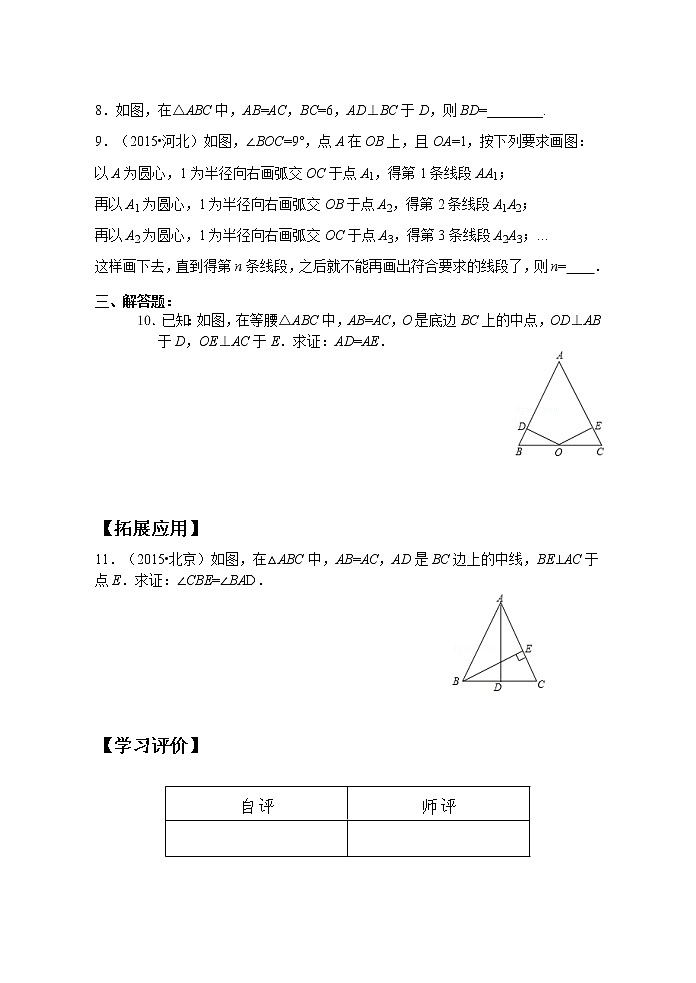

尝 试 应 用 | ⒈等腰三角形一个底角为75°,它的另外两个角为____ ; ⒉等腰三角形一个角为70°,它的另外两个角为___________________; ⒊等腰三角形一个角为110°,它的另外两个角为_______。 4、如图,AB=AC,∠A=40°,AB的垂直平分线交AC于D,则∠DBD的度数为 。 5、如图,△ABC是等腰直角三角形(AB=AC,∠BAC=90°),AD是底边BC上的高,写出∠B,∠C,∠BAD,∠DAC的度数,并写出图中有哪些相等的线段?

|

教师出示问题,学生自主、合作、展示,师生共同评价 1、75°, 30° 2、70°,40°或55°,55° 3、35°,35° 4、30° 5、解:∠B=∠C=∠BAD=∠DAC=45° 图中相等的线段有: AB=AC,AD=BD=CD. |

|

成 果 展 示 | 本节课你学到了什么? 等腰三角形的三条性质; 你还有什么疑惑? | 教师引导学生总结本节所学知识,所掌握的方法,注意点拨、诱导、强调 |

|

补 偿 提 高

| 6、如图,在△ABC中,AB=AD=DC,∠BAD=26°,求∠B和∠C的度数

| 6、解:∵AB=AD=DC ∴ ∠B= ∠ADB,∠C= ∠DAC 设 ∠C=x,则 ∠DAC=x, ∠B= ∠ADB= ∠C+ ∠DAC=2x 在△ABC中, ∠B+ ∠C+ ∠BAD+ ∠DAC =2x+x+26°+x=180° 解得:x=38.5°, ∴ ∠B=77°, ∠C= 38.5°

|

|

作 业 设 计 | 作业:教材77页第3题 同步56页9、11题

| 学生认定作业,课下独立完成 |

|

人教版八年级上册13.3.1 等腰三角形一等奖ppt课件: 这是一份人教版八年级上册13.3.1 等腰三角形一等奖ppt课件

初中数学人教版七年级上册1.2.4 绝对值教课课件ppt: 这是一份初中数学人教版七年级上册1.2.4 绝对值教课课件ppt,文件包含124绝对值课时1课件ppt、124绝对值课时1学案doc、124绝对值课时1当堂达标题doc、124绝对值课时1教案doc等4份课件配套教学资源,其中PPT共14页, 欢迎下载使用。

初中数学人教版八年级上册15.2.1 分式的乘除教课内容课件ppt: 这是一份初中数学人教版八年级上册15.2.1 分式的乘除教课内容课件ppt,文件包含1521分式的乘除1课件ppt、1521分式的乘除1学案doc、1521分式的乘除1当堂达标题doc、1521分式的乘除1教案doc等4份课件配套教学资源,其中PPT共15页, 欢迎下载使用。