西师大版六年级下册第三单元 正比例和反比例反比例免费教学设计

展开

这是一份西师大版六年级下册第三单元 正比例和反比例反比例免费教学设计,共8页。

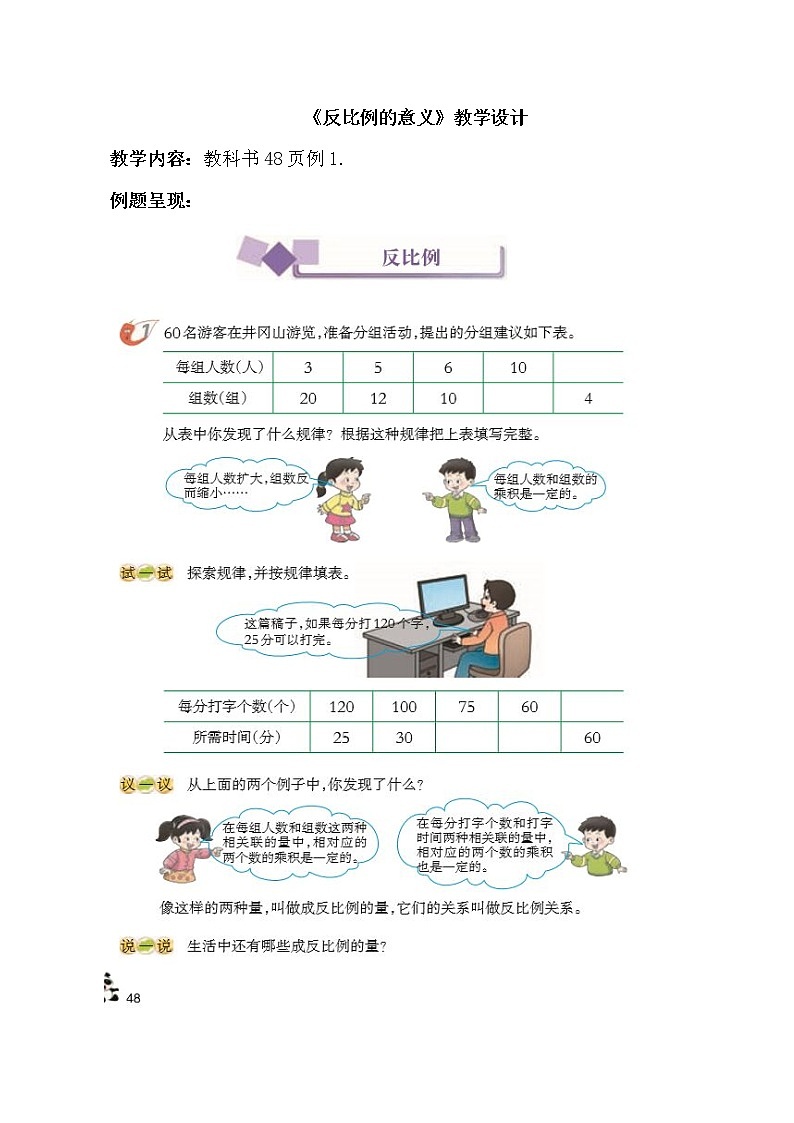

例题呈现:

内容理解:这部分内容是在学生已经学习了比和比例以及正比例的意义的基础上进行教学的。通过教学使学生结合实际情境认识成反比例的量,能根据反比例的意义判断两种相关联的量是否成反比例;使学生在认识成反比例的量过程中,进一步体会数量之间相依互变的关系,感受有效表示数量关系及其变化的不同数学模型,提升思维水平;体会数学与日常生活的密切联系,增强探索数学知识和规律的意识。

教材编写意图:

(1)以60名游客在井冈山游览时如何分组的情境引入。

(2)利用表格呈现每组人数和组数的变化情况,观察发现其变化的规律和不变的量。

(3)再列举:每分打字个数和所需时间的变化情况,观察发现其变化的规律和不变的量。

(4)利用“议一议”,讨论得出反比例的意义。

(5)“说一说”,让学生举例说出生活中成反比例的量。

数学思考:

(1)学生在认识反比例的过程中,进一步体会数量之间相依互变的关系,渗透函数思想。

(2)感受有效表示数量关系及其变化的不同数学模型,提升思维水平。

(3)体会数学与日常生活的联系,增强探索数学知识和规律的意识。

教学设想:通过实际情境呈现出呈反比例关系的量,让学生发现其变化的规律,认识反比例的意义;引导学生概括出判断两个量是否成反比例的方法;比较正、反比例这两种表示数量关系变化的数学模型的异同,从而使学生更加准确、熟练地判断正、反比例关系,提升数学思维水平,让学生列举生活中成反比例关系的量,体会数学与生活的密切联系,增强探索生活中数学知识和规律的意识。

教学目标:

1、在现实情境中认识反比例,会判断两个相关联的量是否成反比例关系。

2、进一步体会生活中数量之间相依互变的关系,通过观察、分析其变化规律,建立数学模型,提升数学思维水平。

3、体会数学与生活的密切联系,增强探索生活中数学知识和规律的意识。

教学重、难点:

认识反比例的意义,正确判断两个相关联的量是否成反比例。

教学准备:多媒体课件、导学单

教学过程:

课前交流:(略)

情境引入、复习回顾

师:同学们!你们知道世界上最快的汽车能跑多快吗?大胆猜一下!

生:200km/h,300km/h,500km/h……

师:(出示图片)介绍资料!如果速度按3000km/h计算,你能计算填写这个表格吗?(出示表格)快速计算!

资料:音速之风陆地极速车 (最高时速:3218千米)

美国承包商瓦尔多・斯塔克斯使用航天器及核弹零部件制造了一辆高速汽车,名为“音速之风陆地极速车”,最高时速可达到令人吃惊的2000英里(约合每小时3218公里)

速度按3000km/h计算:

师:观察表格中,时间和路程的变化有什么规律?它们是什么关系?

你是怎样判断的呢?

师:(根据学生陈述板书正比例的意义(判断条件))

2、变换情境、揭示课题

师:接下来,让我们再来看一个事例!暑假里如果我们要到北京去游玩,你会选择哪种交通方式呢?(课件出示:不同方式和速度)快速填表。

成都到北京,全程1800km,要多久才能到达呢?

师:观察表格中速度和时间的变化有什么规律?生:(时间随速度的减小而增大……)师:它们还是成正比例的吗?(不是)师:那它们是什么关系呢?(反比例)

师:板书课题:(反比例)

3、自主学习,释疑、建模。

师:那同学们能不能猜测一下:反比例和正比例会有哪些不同呢?成反比例关系的量会有哪些特征呢?生:(陈述猜测的内容)

师:刚才的同学说得对吗?让我们带着这些问题进入到下面的学习:

师:请同学们自主学习数学书P48例一和试一试的内容,看看从中能不能找这些问题的答案!同学们可以按照屏幕上的自学提示来进行!

(出示:自学提示:1、找规律并将表格填写完整。 2、相关联的两个量是什么? 3、它们的变化有什么规律? 4、不变的量是什么?它和两个变量存在怎样的数量关系?你能写出这个数量关系式吗?)

同桌两人小组可以交流一下你的想法。

例一、60名游客在井冈山游览,准备分组活动,提出的分组建议如下表。

试一试:探索规律,并按规律填空。这篇稿件,如果每分打120个字,25分可以打完。

生:(自学,交流)师:(巡视、倾听、参与)

生:(汇报)师板书:(板书:每组人数×组数=游客总人数(一定) 每分打字数×时间=稿件总字数(一定))

师:像以上这样的两种量,叫做成反比例的量,它们的关系叫做反比例关系。

师:如果用字母x、y来表示这两个量,它们的关系式可以表示为:

xy=k(一定)

师:那现在来总结一下,成反比例关系的量有怎样的特征呢?

生:(表述、补充)师:(根据学生表述进行板书:1、两个相关联的量;2、一个量随另一个量的变化而变化(怎样变化的呢?);3、两个变化量的乘积一定。)

师:现在你能比较正、反比例的异同了吗?哪里表现了“正”“反”两个字的区别?

生:正比例关系中的两个量,一个量增大,另一个量也随之增大;一个量变小,另一个量也随之变小,变化的方向是相同的。而反比例关系中的两个量,一个量增大 ,另一个却随之变小;一个量变小,另一个量却随之增大,变化的方向是相反的。(学生根据板书内容容易比较并描述正、反比例的异同)

师:我们还可以用一个童谣来比较正、反比例:

正反比例两兄弟,样子相像性格异。

正比例,很和气;你扩大,他扩大,倍数相同顺着你。

反比例,倔脾气;你扩大,他缩小,倍数相同顶撞你。

4、联系实际,融汇理解

师:生活中还有哪些成反比例的量呢?一分钟时间和你的同桌说一说!(再抽学生回答)

师:老师这里也准备了一些例子需要同学们来帮着判断一下!(出示内容)

判断下面各题中的两种量是否成比例。如果成比例,成什么比例?

1、报纸的单价一定,订阅的份数与总价。2、圆柱的体积一定,它的底面积和高。3、运动员跳高的高度和他的身高。4、一筐桃子平均分给猴子,猴的只数和每只猴分桃的个数。5、圆的面积和它的半径。6、C=4a,C和a。7、圆的周长和直径。8、互为倒数的两个数。9、比的前项一定,比的后项和比值。

5、课堂活动、合作探究

活动一

活动二

6、数形结合,升华应用

一根水管不停地向水箱注水,箱的水量变化情况如图一所示;一项工作,工作人数和工作时间的关系如图二所示:

师:你能判断关系图中的两个量是什么关系吗?你是怎样判断的呢?

生:(汇报)

7、小结:这节课你学会了什么?还有哪些疑惑?

师:生活中有许多成正、反比例的量,还有很多比正、反比例更有趣也更复杂的变与不变的关系,只要我们留心观察、用心思考,就会发现我们生活中有很多的数学知识等待着我们去探索、去发现!

附板书设计:(略)时间(h)

1

2

4

6

10

路程(km)

3000

6000

12000

18000

30000

速度(km/h)

900

200

100

60

15

时间(h)

2

9

18

30

120

每组人数(人)

3

5

6

10

15

组数(组)

20

12

10

6

4

每分打字个数(个)

120

100

75

60

50

所需时间(分)

25

30

40

50

60

相关教案

这是一份西师大版六年级下册正比例教案及反思,共4页。教案主要包含了课堂活动,巩固练习,课堂总结等内容,欢迎下载使用。

这是一份小学数学西师大版六年级下册比例教学设计及反思,共3页。

这是一份小学数学苏教版六年级下册四 比例教案及反思,共4页。教案主要包含了渗透情感,导入新课,认识比例,发现特征,巩固练习,提高认识,总结全课,升华认识等内容,欢迎下载使用。