所属成套资源:(2019)高中历史(选择性必修2 )经济与社会生活 同步练习

高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第4课 古代的生产工具与劳作课时训练

展开

这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第4课 古代的生产工具与劳作课时训练,共7页。试卷主要包含了单选题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。

1.魏晋南北朝的豪强地主庄园里,除了从事农业生产外,还从事开矿、冶铁、制盐乃至造船等较大规模的手工业生产。这些行业虽历来为国家所控制,但私家“与公竞争,以收私利”的现象时有发生。材料能够表明这一时期( )

A.盐铁专卖制度形同虚设

B.庄园经济一定程度上促进民间手工业发展

C.商品经济得到快速发展

D.民间手工业逐渐能够与官营手工业相抗衡

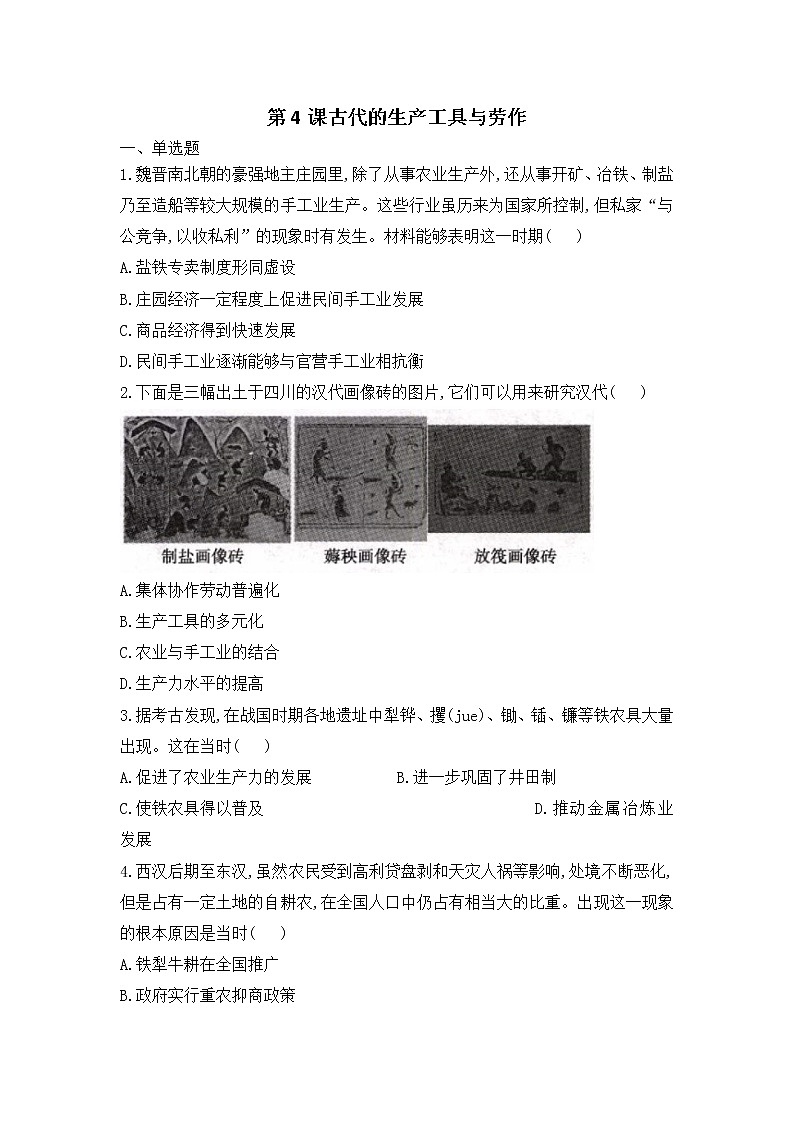

2.下面是三幅出土于四川的汉代画像砖的图片,它们可以用来研究汉代( )

A.集体协作劳动普遍化

B.生产工具的多元化

C.农业与手工业的结合

D.生产力水平的提高

3.据考古发现,在战国时期各地遗址中犁铧、攫(jue)、锄、锸、镰等铁农具大量出现。这在当时( )

A.促进了农业生产力的发展B.进一步巩固了井田制

C.使铁农具得以普及D.推动金属冶炼业发展

4.西汉后期至东汉,虽然农民受到高利贷盘剥和天灾人祸等影响,处境不断恶化,但是占有一定土地的自耕农,在全国人口中仍占有相当大的比重。出现这一现象的根本原因是当时( )

A.铁犁牛耕在全国推广

B.政府实行重农抑商政策

C.统治者“无为而治”

D.商品经济的蓬勃发展

5.在西周遗址的考古中曾出土了江苏仪征破山口古墓中的青铜镰、湖北红安县金盆遗址中的矩形双孔青铜铚、河南三门峡市上村岭虢国墓中的青铜锸。据此推断西周( )

A.礼乐制度高度发展B.青铜农具使用范围扩大

C.冶金技术水平不断提高D.铁犁牛耕技术广泛使用

6.据史料记载:“今(唐代)所货木棉,特其细紧者尔。当以花多为胜,横数之得一百二十花,此最上品。海南蛮人织为巾,上出细字,杂花卉,尤工巧。即古所谓白叠布。”这一记载可以用来说明唐代( )

A.商品经济十分发达 B.纺织业技术分工细

C.纺织工艺水平较高 D.棉花种植波及南北

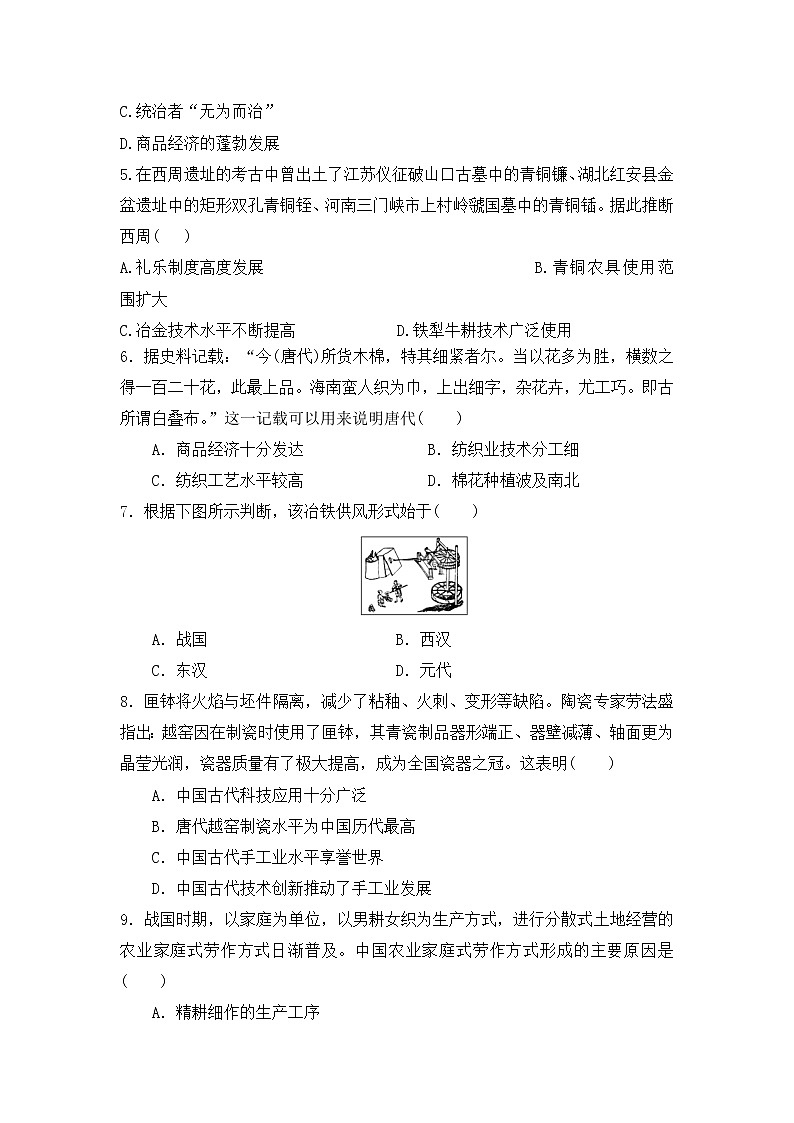

7.根据下图所示判断,该冶铁供风形式始于( )

A.战国 B.西汉

C.东汉 D.元代

8.匣钵将火焰与坯件隔离,减少了粘釉、火刺、变形等缺陷。陶瓷专家劳法盛指出:越窑因在制瓷时使用了匣钵,其青瓷制品器形端正、器壁减薄、轴面更为晶莹光润,瓷器质量有了极大提高,成为全国瓷器之冠。这表明( )

A.中国古代科技应用十分广泛

B.唐代越窑制瓷水平为中国历代最高

C.中国古代手工业水平享誉世界

D.中国古代技术创新推动了手工业发展

9.战国时期,以家庭为单位,以男耕女织为生产方式,进行分散式土地经营的农业家庭式劳作方式日渐普及。中国农业家庭式劳作方式形成的主要原因是( )

A.精耕细作的生产工序

B.铁犁牛耕的推广

C.集体劳作形式的瓦解

D.封建土地私有制的确立

10.《元史·刑法志》中记载:“诸匠户子女,使男习工事,女习黹绣,其辄敢拘刷者,禁之。”这说明( )

A.官府用法令保护手工业技术的世代传习

B.官府用法令规定手工业者世代为官府劳作

C.私营手工业比重日益增大

D.官营手工业分工细致,技艺水平高

二、材料分析题

11.农业是社会经济的基础。阅读材料,完成下列要求。

材料一 明代以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营格局被逐渐突破。种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区;闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步被纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,宋元以来有“苏湖熟,天下足”之民谚,但到明代中后期由于棉、桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等地大量输入,民谚也变为“湖广熟,天下足”。商品性农业的发展,使以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主体的新型农业结构所替代。

材料二 一位外国人在考察了湖北地区种植情况以后说:是处播植,如所见小麦、油菜、蚕豆各种子,并不选择坚好肥硕之品,甚至杂有草种。其所用农具,颇欠精良。……所见棉花较美国远逊,其故殆由排种太密,不知选子,且地气嫌太湿、太冷、太酸。耕地之法似欠讲求,所用齿钯、锄、犁等具,均甚笨拙,翻土既不能深,碾土又不能细;所用耕牛大车,蹇缓无力。外国耕地多用马,中国马少,倘不能改用,宜用壮健之牛,或一犁双牛,较可得力。至农具尤亟应改制精良,庶几事半功倍。这种说法大致反映了鸦片战争后中国农业生产的一般状况。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代农业发展的特点;分析这些特点对当时经济发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时中国农业存在的问题;说明这些问题对当时社会的影响。

12.古代中国是一个以农为邦本的国度。阅读材料,完成下列要求。

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

——摘编自《中华文明史》

材料二 中国古代农业经济各方面主要表现

(1)材料一的历史现象说明了什么?根据材料一并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代农业经济的基本特征。

参考答案

1.答案:B

解析:庄园经营较大规模的手工业生产,出现了“与公竞争,以收私利”的现象,说明庄园的经济活动促进了民间手工业的发展,B项正确。材料中现象冲击了盐铁专卖制度,但不能得出盐铁专卖制度“形同虚设”,A项错误;庄园经济的一大特征是自给自足,商品经济得到快速发展不能得出,C项错误;D项夸大了此时期民间手工业的发展程度,且不能由材料得出,错误。

2.答案:B

解析:三幅图片分别反映了汉代的3个劳动和生活场景,可以看出生产工具多元,B项正确;A项中“普遍化”不能得出,且古代中国小农经济下男耕女织的家庭式劳作是主要模式;材料中农业和手工业是分别呈现的,并未体现结合,C项排除;“提高”是一个相对的说法,材料中没有提供参照物,故不能得出D项。

3.答案:A

解析:据材料可知,战国时期大量铁农具出现,这有利于农业生产力的发展,故选A项;战国时期随着生产力的提高,井田制逐渐瓦解,排除B项;铁农具的大量出现不等于“普及”,排除C项;金属冶炼业的发展推动铁农具大量出现,D项因果倒置,排除。

4.答案:A

解析:汉代铁犁牛耕在全国推广,使生产力得到大幅度提高,有利于自耕农经济的发展,故A项正确;重农抑商政策属于政策原因,并不是根本原因,B项排除;西汉初统治者实行“无为而治”,C项时间不符;自耕农经济的一大特点是自给自足,故D项不符合题意。

5.答案:B

解析:材料中所提及的“青铜镰”“双孔青铜铚”“青铜锸”都是青铜制农具,据此可知在西周时期,青铜农具的使用范围扩大,故选B项;仅从材料无法得出西周礼乐制度的发展水平,排除A项;材料中虽然提及了几种青铜农具,但无法得出西周冶金水平不断提高的结论,排除C项;春秋战国时期铁制农具开始使用,牛耕得到推广,排除D项。

6答案C

解析 材料“特其细紧者尔。当以花多为胜,横数之得一百二十花”“上出细字,杂花卉,尤工巧”反映出唐代纺织工艺水平较高,故选C项。

7答案C

解析 该冶铁供风工具是东汉杜诗发明的水排,故选C项。

8 答案 D

解析 材料“越窑因在制瓷时使用了匣钵,其青瓷制品器形端正、器壁减薄、釉面更为晶莹光润,瓷器质量有了极大提高,成为全国瓷器之冠”属于技术创新推动生产发展的典型,故D项正确;仅根据材料不能认为中国古代科技应用广泛,排除A项;B项说法太过绝对,排除;C项材料无法体现,排除。

9 答案 B

解析 根据所学知识可知,春秋战国时期,随着铁犁牛耕的出现与推广,生产力进步,一家一户的个体劳作成为可能,农业家庭式劳作方式逐渐形成,故选B项。

10 答案B

解析 根据材料可知,官府要求那些匠户的子女都要沿袭其祖辈的事业,不准随意变更,以确保他们世代为官府服役,故选B项。

11.(1)特点:突破了单一的自给自足性质的经营格局;广泛种植经济作物,出现专业化、区域化趋势;粮食生产纳入市场网络,生产中心发生转移;商品性农业获得较大发展(农产品商品化程度高)。

影响:推动了经济作物的种植和手工业加工工业的增长;促进了传统农业结构的转型;顺应了商品货币经济发展趋势;使中国成为当时世界经济和贸易的中心地区之一。

(2)问题:传统农业技术条件差,耕作方式落后。

影响:导致农业发展迟缓;阻碍了新经济因素的成长;造成中国社会的落后和沉沦。

【详解】

(1)特点:根据材料一中“明代以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营格局被逐渐突破”可知,突破了单一的自给自足性质的经营格局;根据“种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区……”等信息可知,广泛种植经济作物,出现专业化、区域化趋势;根据“粮食生产也逐步被纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动”可知,粮食生产纳入市场网络,生产中心发生转移;根据“经济作物种植面积不断扩大”“(苏湖地区)从湖广、四川等地大量输入(粮食)”可知,商品性农业获得较大发展(农产品商品化程度高)。影响:根据材料一中“商品性农业的发展,使以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主体的新型农业结构所替代”,结合所学知识,从经济结构、社会转型和国际贸易等方面分析可知,明代农业发展的新特点,推动了经济作物的种植和手工业加工工业的增长,促进了传统农业结构的转型,顺应了商品货币经济发展趋势,使中国成为当时世界经济和贸易的中心地区之一。

(2)问题:根据材料二中“(播植)不选择坚好肥硕之品”“其所用农具,颇欠精良”“所用齿钯、锄、犁等具,均甚笨拙,翻土既不能深,碾土又不能细”等信息可知,鸦片战争前中国农业存在的问题主要是,传统农业技术条件差,耕作方式落后。影响:结合所学知识,从农业、经济和社会发展等方面分析可知,传统农业中存在的问题导致了当时农业发展迟缓,阻碍了新经济因素的成长,造成中国社会的落后和沉沦。

12.(1)说明:战国时期农业生产发展。原因:水利工程的兴修;铁犁牛耕的推广;各国的变法;封建生产方式的确立。

(2)小农户个体经营,男耕女织、自给自足;铁犁牛耕,精耕细作;受制于自然条件,具有脆弱性;重农抑商政策

【详解】

(1)说明:根据材料“西周时,耒、耜是主要农具”“战国时,(秦国)‘用注填阏之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野’”可知,战国时期农业生产发展。原因:根据所学知识可知,战国时期水利工程的兴修;从生产方式上看,战国时期铁犁牛耕的推广;根据所学知识可知,战国时期各国的变法;根据所学知识可知,战国时期封建生产方式的确立。

(2)特征:根据材料“农夫行饷田,闺妾起缝素”可知,小农户个体经营,男耕女织;根据材料“‘种谷必杂五种,以备灾害’‘还庐树桑,菜如有畦,瓜瓠果疏……鸡豚狗彘毋失其时’”可知,自给自足;根据材料“牛耕、铁农具、曲辕犁、选种和育秧、测知节气”可知,铁犁牛耕,精耕细作;根据所学知识可知,古代小农受制于自然条件,具有脆弱性;根据所学知识可知,古代政府实行重农抑商政策。

劳动分工

“农夫行饷田,闺妾起缝素”

生产培育

“种谷必杂五种,以备灾害”“还庐树桑,菜如有畦,瓜瓠果疏……鸡豚狗彘毋失其时”

工具技术

牛耕、铁农具、曲辕犁、选种和育秧、测知节气

相关试卷

这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第4课 古代的生产工具与劳作达标测试,共11页。试卷主要包含了选择题,非选择题,养蚕,食品加工及酿造,修治住宅及农田水利工程,保存收藏家中大小各项用具,粜籴等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第4课 古代的生产工具与劳作课时练习,共17页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第4课 古代的生产工具与劳作测试题,共8页。试卷主要包含了单选题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。