所属成套资源:人教版九年级化学上册单元重点知识练习 (含解析)

初中化学人教版九年级上册第六单元 碳和碳的氧化物综合与测试练习

展开

这是一份初中化学人教版九年级上册第六单元 碳和碳的氧化物综合与测试练习,共12页。试卷主要包含了单选题,实验题,填空题等内容,欢迎下载使用。

1.下列对金刚石和石墨的认识错误的是( )

A.金刚石和石墨都是由碳元素组成的单质

B.石墨在一定条件下转化成金刚石是化学变化

C.金刚石和石墨的燃烧产物定是二氧化碳

D.金刚石和石墨物理性质有差异的原因是碳原子排列方式不同

2.下列有关碳单质的性质和结构,说法正确的是( )

A.金刚石和石墨的物理性质有很大差异是因为构成它们的原子大小不同

B.用墨书写或绘制的字画能保存很长时间而不变色是因为碳具有还原性

C.活性炭常用来制作防毒面具因其具有良好吸附性

D.所有碳单质燃烧一定只生成二氧化碳

3.“归纳与比较”是化学学习的重要方法。对与CO不同点的下列比较,错误的是( )

A.构成:1个二氧化碳分子比1个一氧化碳分子多1个氧原子

B.性质:能溶于水,生成碳酸;CO难溶于水,但能燃烧

C.用途:可供植物光合作用;CO 可做气体燃料,还可用于人工降雨

D.危害:会造成温室效应;CO易与血液中的血红蛋白结合引起中毒

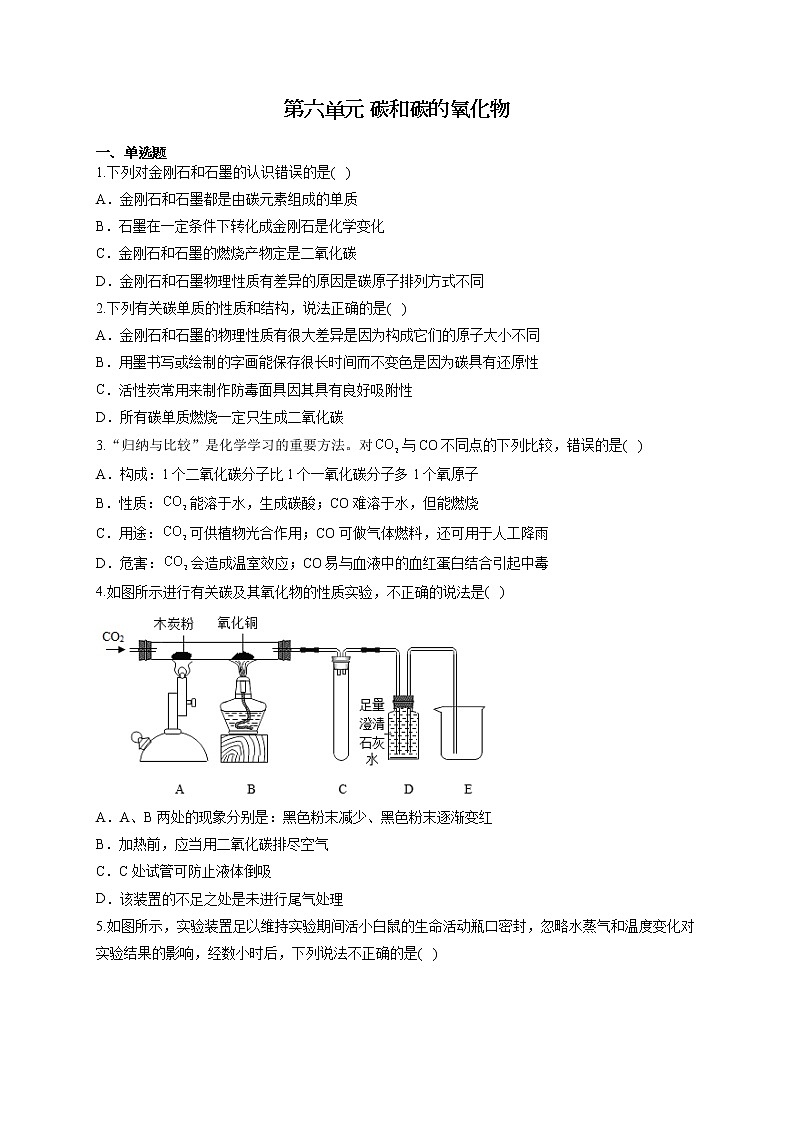

4.如图所示进行有关碳及其氧化物的性质实验,不正确的说法是( )

A.A、B 两处的现象分别是:黑色粉末减少、黑色粉末逐渐变红

B.加热前,应当用二氧化碳排尽空气

C.C 处试管可防止液体倒吸

D.该装置的不足之处是未进行尾气处理

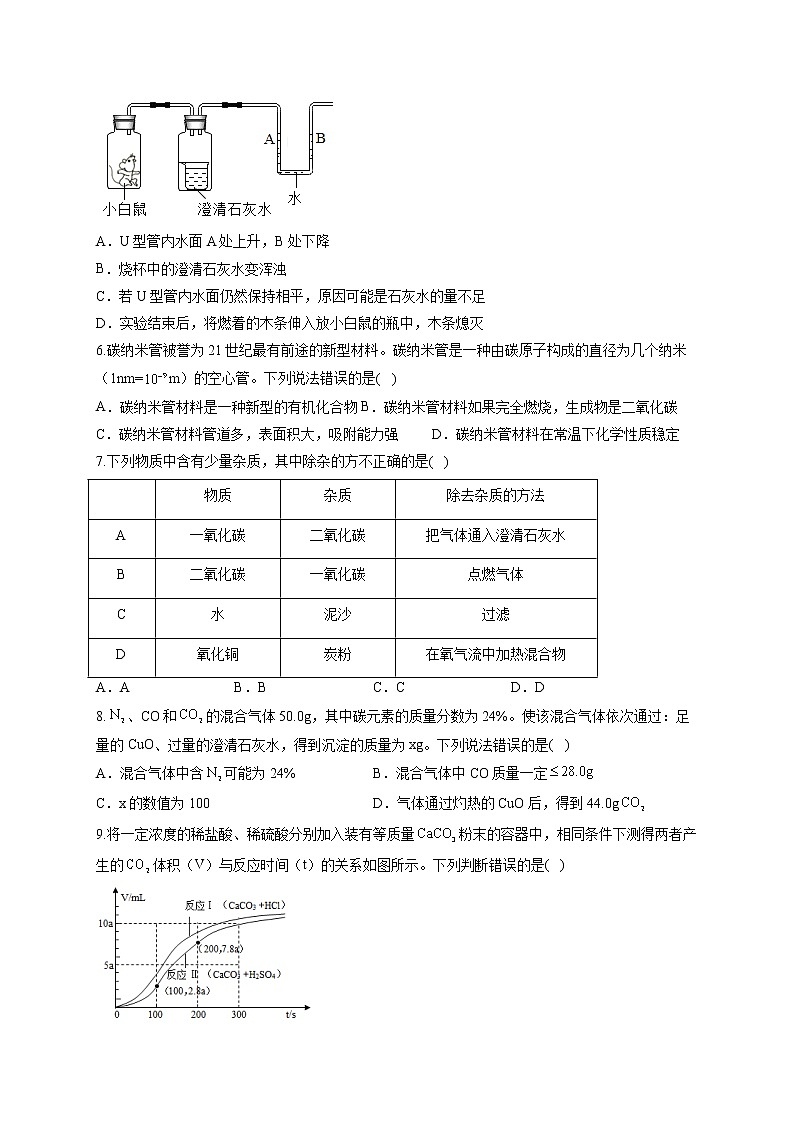

5.如图所示,实验装置足以维持实验期间活小白鼠的生命活动瓶口密封,忽略水蒸气和温度变化对实验结果的影响,经数小时后,下列说法不正确的是( )

A.U型管内水面A处上升,B处下降

B.烧杯中的澄清石灰水变浑浊

C.若U型管内水面仍然保持相平,原因可能是石灰水的量不足

D.实验结束后,将燃着的木条伸入放小白鼠的瓶中,木条熄灭

6.碳纳米管被誉为21世纪最有前途的新型材料。碳纳米管是一种由碳原子构成的直径为几个纳米(1nm=m)的空心管。下列说法错误的是( )

A.碳纳米管材料是一种新型的有机化合物B.碳纳米管材料如果完全燃烧,生成物是二氧化碳

C.碳纳米管材料管道多,表面积大,吸附能力强D.碳纳米管材料在常温下化学性质稳定

7.下列物质中含有少量杂质,其中除杂的方不正确的是( )

A.AB.BC.CD.D

8.、CO和的混合气体50.0g,其中碳元素的质量分数为24%。使该混合气体依次通过:足量的CuO、过量的澄清石灰水,得到沉淀的质量为xg。下列说法错误的是( )

A.混合气体中含可能为24%B.混合气体中CO质量一定

C.x的数值为100D.气体通过灼热的CuO后,得到44.0g

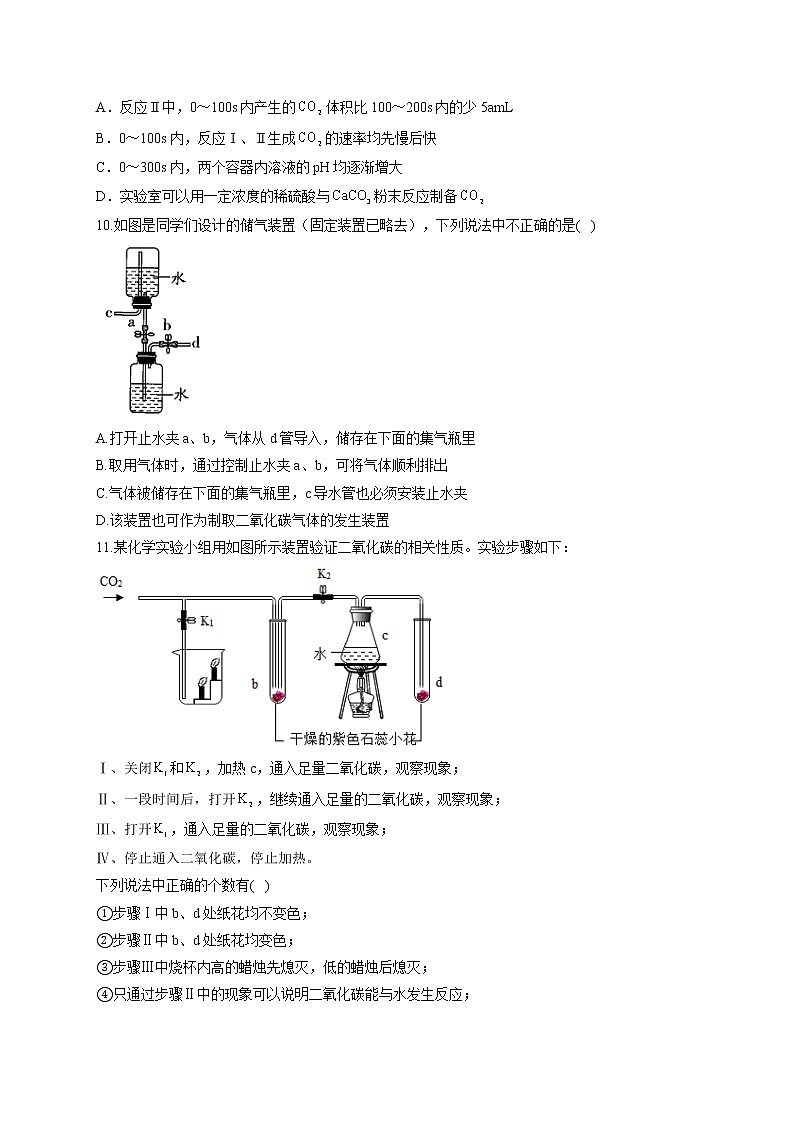

9.将一定浓度的稀盐酸、稀硫酸分别加入装有等质量粉末的容器中,相同条件下测得两者产生的体积(V)与反应时间(t)的关系如图所示。下列判断错误的是( )

A.反应Ⅱ中,0~100s内产生的体积比100~200s内的少5amL

B.0~100s内,反应Ⅰ、Ⅱ生成的速率均先慢后快

C.0~300s内,两个容器内溶液的pH均逐渐增大

D.实验室可以用一定浓度的稀硫酸与粉末反应制备

10.如图是同学们设计的储气装置(固定装置已略去),下列说法中不正确的是( )

A.打开止水夹a、b,气体从d管导入,储存在下面的集气瓶里

B.取用气体时,通过控制止水夹a、b,可将气体顺利排出

C.气体被储存在下面的集气瓶里,c导水管也必须安装止水夹

D.该装置也可作为制取二氧化碳气体的发生装置

11.某化学实验小组用如图所示装置验证二氧化碳的相关性质。实验步骤如下:

Ⅰ、关闭和,加热c,通入足量二氧化碳,观察现象;

Ⅱ、一段时间后,打开,继续通入足量的二氧化碳,观察现象;

Ⅲ、打开,通入足量的二氧化碳,观察现象;

Ⅳ、停止通入二氧化碳,停止加热。

下列说法中正确的个数有( )

①步骤Ⅰ中b、d处纸花均不变色;

②步骤Ⅱ中b、d处纸花均变色;

③步骤Ⅲ中烧杯内高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭;

④只通过步骤Ⅱ中的现象可以说明二氧化碳能与水发生反应;

⑤只通过步骤Ⅲ中的现象可以说明二氧化碳的密度比空气大;

⑥只通过步骤Ⅲ中的现象可以说明通常情况下,二氧化碳不能燃烧、也不支持燃烧。

A.1B.2C.3D.4

12.老师让同学们自己动脑、动手设计能随时控制反应发生或停止的制取二氧化碳的发生装置。如图所示是小明、小红、小强、小丹四位同学设计的装置,其中你认为符合要求的是( )

A.①②③④B.②④C.①D.①③④

二、实验题

13.为了探究木炭在高温条件下还原氧化铜所生成的气体产物是什么,课外兴趣小组进行了如下实验探究:

(提出问题)生成的气体产物是什么?

(实验猜想)猜想1:只有;

猜想2:只有CO;

猜想3:含有CO和。

若猜想1成立,木炭与氧化铜反应的化学方程式为______。

(实验探究)基于猜想3,根据CO和的性质,兴趣小组同学设计了如图所示装置进行探究。(提示:NaOH溶液能吸收)。

(1)观察到A装置中的澄清石灰水变浑浊,证明气体产物中有,A装置中的化学方程式是______。

(2)有两种实验现象都能分别证明气体产物中含有CO。

现象1:C装置中澄清石灰水______,E装置中出现浑浊的现象。

现象2:D装置中出现______的现象。

(3)C装置的作用是______。

(4)图中气球的作用是______。

(实验结论)通过实验探究,猜想3成立。

14.某学习小组对实验室制取二氧化碳及二氧化碳的性质进行如下两个方面的研究

I 二氧化碳的制取

第一小组用如图-1所示装置制取二氧化碳并测定生成氧化碳的体积,实验开始时他们通过分液漏斗将20mL稀盐酸快速全部加入锥形瓶中并关闭活塞,记录筒中水的体积,数据如下表:

(1)写出甲中发生反应的符号表达式:_______。

(2)丙中量筒最好选_______(填“50”或“100”或“250”mL。)

(3)乙中如果不加植物油会使测定结果_______(填“偏大”或“偏小”),原因是_______。

(4)根据以上实验数据分析,最终生成二氧化碳的体积是_______ mL。

(5)反应过程中产生二氧化碳的速率不断减慢的原因可能是_______。

II 二氧化碳的性质

第二小组用图3装置验证二氧化碳的有关性质。

实验如下:步骤-:按题图3连接好装置,向外拉动任一注射器的活塞,一段时间后松开手:

步骤二:注射器a中吸入20mL澄清石灰水,注射器b中吸入20mL盐酸,再从中间瓶口通入二氧化碳气体将瓶装满,最后旋上带压强传感器的橡胶塞,

步骤三:先后将两注射器中的试剂快速全部推入三颈烧瓶中,并保持注射器活塞在注射器底部,振荡三颈烧瓶,压强传感器测得三颈烧瓶中压强随时间变化如图4所示。

(6)步骤一中松开手后,若观察到_______,则说明装置气密性良好。

(7)分析图4可知,步骤三中先推的是注射器_______(填 “a” 或“b”),此时三颈烧瓶中发生反应符号表达式为_______。

(8)步骤三中第二次推入试剂后三颈烧瓶中出现的现象是_______此时三颈烧瓶中压强变化对应图4中的哪一段_______。

三、填空题

15.碳及其化合物的综合利用使世界变得更加绚丽多彩。

Ⅰ.碳的多样性

(1)金刚石和的化学性质相似,但物理性质却存在着很大差异。原因是__________。

(2)从石墨中分离出的单层石墨片(石墨烯)是目前人工制得的最薄材料,单层石墨片属于_________(填“单质”或“化合物”)。

Ⅱ.“碳中和”的实现

“碳中和”是指一定时间内的排放量与吸收量基本相当。的捕集、利用是实现“碳中和”的重要途径。我国力争在2060年前实现“碳中和”,体现了中国对解决气候问题的大国担当。

(3)的过度排放会造成_________的加剧。结合生活实际,列举可为实现“碳中和”做出直接贡献的一种措施:___________。

(4)工业生产中产生的经吸收剂处理可实现的捕集。

①NaOH吸收。NaOH溶液吸收生成的化学方程式为_______________。

②CaO吸收。在高温下分解制得疏松多孔的CaO,同时产生CO、。该反应所得CO、的分子个数之比为________。

(5)与在一定条件下转化为(反应过程如图所示,虚线处部分中间产物略去),可实现的再利用。

①该反应中,除外另一种生成物为__________(填化学式),MgO的作用是_________。

②天然气(主要成分为)已成为居民的生活用气,是因为在空气中燃烧时______(填“吸收”或“放出”)热量。

参考答案

1.答案:C

解析:A、金刚石和石墨都是由碳元素组成的单质,故A选项说法正确;

B、石墨和金刚石是碳元素形成的不同单质,石墨在一定条件下转化成金刚石是化学变化,故B选项说法正确;

C、碳单质具有可燃性,但金刚石和石墨的燃烧产物不一定是二氧化碳,也可能是一氧化碳,故C选项说法错误;

D、金刚石和石墨物理性质有差异,是因为碳原子排列方式不同,故D选项说法正确。

故选C。

2.答案:C

解析:A、金刚石和石墨均是由碳原子构成,但是碳原子的排列方式不同,故物理性质差异很大,不符合题意;

B、用墨书写或绘制的字画能保存很长时间而不变色,是因为常温下,碳化学性质稳定,不符合题意;

C、活性炭具有吸附性,可以吸附有毒物质,故可用来制作防毒面具,符合题意;

D、碳完全燃烧生成二氧化碳,不完全燃烧生成一氧化碳,不符合题意。

故选C。

3.答案:C

解析:A、由化学式可知,1个二氧化碳分子由1个碳原子和2个氧原子构成,1个一氧化碳分子由1个碳原子和1个氧原子构成,故1个二氧化碳分子比1个一氧化碳分子多1个氧原子,不符合题意;

B、二氧化碳能溶于水,且能与水反应生成碳酸,一氧化碳难溶于水,但是一氧化碳具有可燃性,不符合题意;

C、二氧化碳是植物光合作用的原料,一氧化碳具有可燃性,可作气体燃料,但是一氧化碳不能用于人工降雨,干冰是固体二氧化碳,干冰升华吸热,可用于人工降雨,符合题意;

D、二氧化碳含量过多,会导致温室效应。一氧化碳有毒,极易与血液中的血红蛋白结合,从而使血红蛋白不能再与氧气结合,造成生物体缺氧,不符合题意。

故选C。

4.答案:D

解析:A.木炭和二氧化碳在高温的条件下生成一氧化碳气体,黑色粉末逐渐减少,一氧化碳在加热的条件下还原氧化铜,生成红色的铜,选项A正确;

B.加热前,应当用二氧化碳排尽空气,防止一氧化碳与空气混合加热而发生爆炸,选项B正确;

C.C 处试管作为安全瓶,可防止液体倒吸进去玻璃管,选项C正确;

D.该装置中D可以收集尾气,进行了尾气处理,选项D错;

故选:D。

5.答案:C

解析:A、空气中的氧气被消耗尽,呼出的二氧化碳被石灰水吸收,装置内压强减小,故U型管内水面A处上升,B处下降,说法正确,不符合题意;

B、烧杯中的澄清石灰水吸收二氧化碳发生反应生成碳酸钙沉淀,故变浑浊,说法正确,不符合题意;

C、若石灰水的量不足,U形管内的水可继续吸收二氧化碳使装置内压强减小,U型管内水面A处上升,B处下降,若U型管内水面仍然保持相平,则只有装置漏气,选项说法错误,符合题意;

D、实验结束后,装置内氧气耗尽,将燃着的木条伸入放小白鼠的瓶中,木条熄灭,说法正确,不符合题意。

故选C。

6.答案:A

解析:A、碳纳米管是由碳元素组成的碳的单质,不是有机物化合物,说法错误;

B、碳纳米管是由碳元素组成的碳的单质,完全燃烧生成二氧化碳,说法正确;

C、纳米碳管材料管道多,表面积大,吸附能力强,说法正确;

D、纳米碳管在常温下化学性质稳定,说法正确;

故选:A。

7.答案:B

解析:A、二氧化碳能和氢氧化钙生成碳酸钙沉淀,一氧化碳不和氢氧化钙反应,可以除去杂质,正确;

B、二氧化碳不燃烧不支持燃烧,少量一氧化碳不能被点燃,错误;

C、泥沙不溶于水,过滤可以除去不溶性杂质,过滤可以除去杂质,正确;

D、碳和氧气燃烧生成二氧化碳气体,氧化铜不反应,在氧气流中加热混合物可以达到目的,正确;

故选B。

8.答案:B

解析:A、假设气体中没有一氧化碳,其中碳元素的质量分数为24%,则碳质量为50g×24%=12g,则二氧化碳的质量为,的质量为50g-44g=6g,则氮气的含量为 假设气体中没有二氧化碳,则一氧化碳的质量为 ,的质量为50g-28g=22g,则氮气的含量为 ,混合气体中含含量为12%~44%,正确;

B、根据选项A可知,若不含有二氧化碳,一氧化碳的质量为28g,但是按照题意,其中含有二氧化碳,因此混合气体中CO质量一定<28.0g,错误;

C、一氧化碳和氧化铜反应生成二氧化碳,二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀,即所有的碳都被包含于碳酸钙中,碳的质量为12g,则碳酸钙的质量为,x的数值为100,正确;

D、气体通过灼热的CuO后,所有碳元素都存在于二氧化碳中,二氧化碳的质量为,正确;

故选B。

9.答案:A

解析:A 由图可知,反应Ⅱ中,0~100s内产生的体积为2.8a,0~200s内产生的体积为7.8a,100~200s内产生的的体积为7.8a-2.8a=5a,0~100s内产生的体积比100~200s内的少2.2amL,故A选项错误;

B 0~100s内,两段曲线的变化都是开始比较平缓,然后变陡,表明反应Ⅰ、Ⅱ生成的速率均先慢后快,,故B选项正确;

C 两个容器在反应的过程中一直在消耗酸,所以容器内的酸在减少,酸性也在减弱,pH值逐渐增大,故C选项正确;

D 稀硫酸与块状碳酸钙反应产生的硫酸钙微溶于水,会附着于大理石表面阻碍反应的继续发生,如果把块状碳酸钙换成粉末状就不存在这样的问题,实验室可以用一定浓度的稀硫酸与粉末反应制备,故D 选项正确;

故选A。

10.答案:C

解析:打开止水夹a、b,气体从d管导入,水被压入上瓶,这是利用排水集气法来收集气体;取用气体时,由于c与外界相通,打开止水夹a、b,靠水的重力即可方便地将气体排出;由于此装置工作原理是通过重力作用,所以c必须与外界相通,故不需要安装止水夹;下边的瓶中放入石灰石,上边的瓶中放入稀盐酸即能组装成实验室制取二氧化碳的发生装置。

11.答案:B

解析:①步骤I中b只是接触二氧化碳,则小花不变红;d处只是接触水,纸花不变色,正确。

②步骤Ⅱ中b先只是接触二氧化碳,则小花不变红;打开,b处二氧化碳和水反应产生碳酸,纸花变色;d处只接触水,纸花不变色;错误。

③二氧化碳不燃烧,不支持燃烧;步骤Ⅲ中烧杯内高的蜡烛后熄灭,后接触二氧化碳;低的蜡烛先熄灭,因为先接触二氧化碳;错误。

④步骤Ⅱ中打开,b处二氧化碳和水反应产生碳酸,纸花变色;d处只接触水,纸花不变色;但是没有证明二氧化碳单独接触小花;所以要结合步骤I,才能证明二氧化碳能与水发生反应;错误。

⑤只通过步骤Ⅲ中的现象不能说明二氧化碳的密度比空气大,因为下层蜡烛先接触二氧化碳的,所以先熄灭,上层的蜡烛后接触二氧化碳;错误。

⑥只通过步骤Ⅲ中的现象可以说明通常情况下,二氧化碳不能燃烧、也不支持燃烧;正确。

故①⑥正确。选B。

12.答案:A

解析:①大理石在带孔橡胶片上,打开止水夹,长颈漏斗内的稀盐酸就会下降浸没大理石产生气体,关闭止水夹,试管内压强增大,部分盐酸又被压到长颈漏斗内,使二者分离,控制了反应的进行,符合要求;②的原理同①,符合要求;③通过试管的上下移动,也能随时控制反应的发生和停止,符合要求;④通过粗铜丝的上下移动,也能随时控制反应的发生和停止,符合要求。综合上述分析,①②③④都符合题意。

13.答案:;;不浑浊(或无明显变化);黑色固体变成红色;检验二氧化碳气体是否除尽;收集尾气,防止一氧化碳污染空气

解析:实验猜想:若猜想1成立,木炭与氧化铜在高温条件下生成铜和二氧化碳,反应的化学方程式为,故填:;

实验探究:

(1)观察到A装置中的澄清石灰水变浑浊,证明气体产物中有,A装置中二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,反应的化学方程式为,故填:;

(2)现象1:若实验探究过程中生成了二氧化碳,能证明气体产物中含有CO,所以C装置中澄清石灰水不浑浊(或无明显变化),说明二氧化碳已被除尽,E装置中出现浑浊的现象,说明含有一氧化碳,因为一氧化碳还原氧化铜生成二氧化碳,故填:不浑浊(或无明显变化);

现象2:若氧化铜能被还原成铜,也能证明气体产物中含有CO,所以D装置中出现黑色固体变成红色的现象,能证明气体产物中含有CO,故填:黑色固体变成红色;

(3)气体产物中的二氧化碳对实验探究中的生成物的检验有干扰,所以先要完全除去。 C装置的作用是:检验二氧化碳气体是否除尽,故填:检验二氧化碳气体是否除尽;

(4)一氧化碳有毒,图中气球的作用为收集尾气,防止一氧化碳污染空气,故填:收集尾气,防止一氧化碳污染空气。

14.答案:(1)

(2)100mL

(3)偏小;二氧化碳能溶于水,且能与水反应

(4)40

(5)盐酸浓度逐渐减小

(6)注射器活塞回到原位置

(7)a;

(8)有气泡产生;cd

解析:I(1)碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,则反应的符号表达式为。

(2)分析实验数据可知,量筒中水的体积最大为60mL,选则量筒应遵循大而近的原则,则应选100mL量筒,可以减小误差;

(3)二氧化碳能溶于水,且能与水反应,乙中如果不加植物油会使少部分二氧化碳进入水中,造成测定结果偏小;

(4)从乙进入丙中的水的体积为60mL,则有60mL气体从甲进入乙中,加入稀盐酸占20mL体积,则二氧化碳的体积为60mL-20mL=40mL。

(5)依据反应物的浓度越大,反应速率越快,随着反应的进行,盐酸被消耗,盐酸浓度逐渐减小,则反应过程中产生二氧化碳的速率不断减慢。

Ⅱ.(6)分析装置特点可知,装按图3连接好装置,向外拉动任一注射器的活塞,一段时间后松开手注射器活塞回到原位置则装置气密性良好;

(7)分析三颈瓶内压强变化曲线可知,ab段三颈烧瓶内压强减小,说明二氧化碳气体被吸收,则应推入的是a澄清石灰水,二氧化碳和澄清石灰水主要成分氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,反应符号表达式为;

(8)分析曲线可知第二次推入的是盐酸,碳酸钙与盐酸反应生成二氧化碳气体,则三颈烧瓶中出现的现象是有气泡产生,因为有二氧化碳生成,三颈瓶内压强又增大,所以三颈烧瓶中压强变化对应图四中的cd。

15.答案:(1)碳原子的排列方式不同

(2)单质

(3) 温室效应;尽量采用公共出行(其他合理答案也可)

(4) ;1:1

(5) ;催化剂;放出

解析:(1)金刚石和的化学性质相似,但物理性质却存在着很大差异。原因是:碳原子的排列方式不同;

(2)单层石墨片是由碳元素组成的纯净物,属于单质;

(3)二氧化碳的过度排放会造成温室效应的加剧;尽量采用公共出行,可减少二氧化碳的排放,可为实现“碳中和”做出直接贡献;

(4)①氢氧化钠吸收二氧化碳生成碳酸氢钠,该反应的化学方程式为:;②在高温下分解制得疏松多孔的CaO,同时产生CO、,该反应的化学方程式为:,故该反应所得CO、的分子个数之比为:1:1;

(5)①由图可知,二氧化碳和氢气在一定条件下反应生成甲烷和水,故另一生成物为;由图可知,化学反应前后,氧化镁不发生变化,故作用是:催化剂;②天然气(主要成分为)已成为居民的生活用气,是因为在空气中燃烧时放出热量。

物质

杂质

除去杂质的方法

A

一氧化碳

二氧化碳

把气体通入澄清石灰水

B

二氧化碳

一氧化碳

点燃气体

C

水

泥沙

过滤

D

氧化铜

炭粉

在氧气流中加热混合物

时间min

1

2

3

4

5

6

量筒读数mL

40

50

55

58

60

60

相关试卷

这是一份人教版化学九年级上册 第六单元 碳和碳的氧化物 单元检测一,共9页。试卷主要包含了单选题,填空题,计算题,实验探究题等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中化学人教版九年级上册第六单元《碳和碳的氧化物》重点知识填空练习(附参考答案),共4页。试卷主要包含了碳的几种单质,碳的化学性质,实验室制取二氧化碳的研究,二氧化碳,温室效应危害及防治措施,一氧化碳,碳及其化合物间的相互转化等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中化学人教版九年级上册第六单元 碳和碳的氧化物综合与测试课时作业,共7页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题,综合题等内容,欢迎下载使用。