初中鲁教版 (五四制)第一节 大洲和大洋教学设计

展开

这是一份初中鲁教版 (五四制)第一节 大洲和大洋教学设计,共11页。教案主要包含了合作探究,沧海桑田——海陆变迁等内容,欢迎下载使用。

泽库中学2017—2018学年度教师备课

主备人:侯胜伟

泽库中学2017—2018学年度教师备课

主备人:侯胜伟

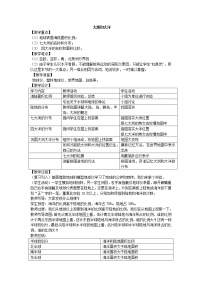

课 题

2.1 大洲和大洋

使用人

侯胜伟

课标要求

学生能够运用地图和数据,说出地球表面海、陆所占比例,描述海陆分布特点。运用世界地图说出七大洲、四大洋的分布。

教学目标

1.了解全球海陆分布特点,记住海陆面积比例。(重点:地球表面海陆面积比例,描述海陆分布特点。)

2.学会运用地图判别大洲、大陆、岛屿及大洋、海和海峡。

3.能在世界地图上说明七大洲和四大洋的名称、位置、轮廓和分布特征。

(难点:七大洲、四大洋的名称、分布、轮廓及其分界。)

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

预习导学(对应教学目标1)

二、合作探究(对应教学目标1、2、3)

学生阅读课本“加加林”、“世界海陆面积比较图”、“大洲和大洋的分布图”。

问题一: 地球?水球?

计算一下:陆地为1.49亿平方千米,占

﹪;海洋为3.61亿平方千米,占 ﹪。地球表面积为 亿平方千米。

2、原苏联宇航员加加林说,从太空中看到的地球是一个蔚蓝色的美丽星球,它看上去更像“水球”,

可是古人在给地球起名的时候,为什么叫“地球”?

完成学案预习导学填空内容,并思考提出我的疑问。

通过计算得出地表海洋面积占71%,陆地占29%, 总结出三分陆地

阅读人类探索地球面貌的历程。 学生思考并交流、讨论,小组发言。 任意半球陆地面积小于海洋面积。 ,七分海洋。

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

二、合作探究(对应教学目标1、2、3)

问题二:七大洲的分布及 其界限 观察课本图“大洲和大洋的分布”完成填空。

1、七大洲的分布

①赤道穿过的大洲:

②赤道穿过的大陆:

③全部位于北半球的大洲:

④全部位于南半球的大洲:

⑤主要位于东半球的大洲:

⑥主要位于西半球的大洲:

⑦跨经度最广的大洲:

⑧环绕北冰洋的大洲:

2、大洲分界线

①亚洲与欧洲之间的界线是 山、 河、 山、 海峡 。

②亚洲与非洲之间的界线是 运河 。

③北美洲与南美洲之间的界线是 运河。

④亚洲与北美洲主要以 海峡为界 。

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

二、合作探究(对应教学目标1、2、3)

问题三:四大洋的位置 观察课本图“大洲和大洋的分布”完成填空。

问题四:完成七大洲几何 轮廓图

学生观察各大洲的轮廓、形状、位置。

2、七大洲按照面积从大到小排序:亚非北南美,南极欧大洋。

3、四大洋按照面积从大到小排序:太大印北。

4、引导学生勾画大洲轮廓图。

①全部位于东半球的大洋:

②全部位于北半球的大洋:

③跨经度最广的大洋:

④赤道穿过的有哪些大洋:

⑤环绕南极洲的大洋有哪几个:

观察各大洲的轮廓、形状、位置并填图:

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

二、合作探究(对应教学目标1、2、3)

问题三:四大洋的位置 观察课本图“大洲和大洋的分布”完成填空。

①全部位于东半球的大洋:

②全部位于北半球的大洋:

③跨经度最广的大洋:

④赤道穿过的有哪些大洋:

⑤环绕南极洲的大洋有哪几个:

板书设计

1、地球、水球?

2、 海陆面积比:三分陆地、七分海洋

3、 大陆、半岛、岛屿、海、海峡、洋

4、 七大洲:名称、面积大小、分布、轮廓

5、 四大洋:名称、面积大小、分布

教学反思

本节课我采用师生互动,小组合作探究的方式进行教学,增强学生的合作交流,课上用地理知识和活动引起学生的学习兴趣。学生能够主动参与到教学中来,培养学生主动探索知识的精神,加强对学生的读图分析图的能力,甚至是动手绘制图的能力。

整节课学生兴趣高昂,知识记得牢固,为今后的地理学习打下好的基础。但由于本节课新知识点多,仍存在个别学生上课学习效率不佳,也会有部分学生知识不牢固,需要课下单独辅导,加深知识记忆。

课 题

2.2海陆的变迁(第一课时)

使用人

侯胜伟

课标要求

本节课内容为一般知识内容,要求学生知晓主要地理事实和基本地理概念。"海陆的变迁"内容涉及的是地壳运动的问题,由沧海桑田、漂移的大陆、六大板块三部分。

教学目标

1、运用实例说明海陆的变迁,认识到海陆处在不断运动和变化之中。

2、了解大陆漂移和板块构造学说的基本观点,明白世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。 3、在层层探究、步步求证的学习过程中,初步掌握探究的思路和方法。

4、 树立海陆不断运动变化的辩证唯物主义科学观点,培养科学兴趣和科学探究精神。

(重点:世界主要山系及火山、地震分布与板块运动的关系。

(难点:海陆变迁的原因;板块相对运动形成的地表形态。)

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

导入新课

复习检测:展示“大洲大洋分布示意图”,。

让学生指认四大洋、七大洲的位置及名称,并能说出它们之间的相对位置。

展示视频:沉没的岛屿,使学生初步了解陆地可以变为海洋,进而引导学生思考:如今地球上的海陆面积、分布位置是否自地球诞生就这样?有没有发生过变化?

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

一、沧海桑田——海陆变迁(对应教学目标1)

提问:什么原因可以使海洋变成陆地?什么原因可以使陆地变成海洋?

向学生介绍:沧海桑田,可简称沧桑,出自《神仙传·麻姑》。传说古代有个叫麻姑的仙女,曾经三次看到东海变成桑田。后人以沧海桑田这种海陆的变更,比喻世事变化很大。

引导学生阅读教材图片“喜马拉雅山中的海洋生物化石”、“我国东部海底的古河道遗迹”、“荷兰的围海大坝”思考:

①喜马拉雅山上的岩石中发现海洋生物的化石说明了什么问题?

②我国东部海底发现古河道的遗迹,反映了该海域过去是什么状况?

③荷兰的国土面积在过去的百年中为什么不断扩大?

①喜马拉雅山上的岩石中发现海洋生物的化石说明喜马拉雅山区在地质时期是海洋,现在变成了陆地。

②反映我国东部海底大陆架在地质时期曾经是陆地,现在变成了海洋。

③荷兰的国土面积在过去的百年中不断扩大的原因是因为围海造陆。

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

二、从世界地图上得到的启示——大陆漂移学说(对应教学目标2、3、4)

海陆变迁的原因

1)地壳的变动(主要原因)地壳上升易使海洋变为陆地;地壳下沉易使陆地变为海洋。

2)海平面的升降(主要原因)海平面上升易使陆地变为海洋;海平面下降使海洋变为陆地。

3)人类活动

人类活动对海陆变迁的影响就目前而言主要指沿海地区填海造陆使海洋变为陆地。

地球表面海陆轮廓怎样形成的?七大洲、四大洋的位置、面积是固定不变吗?

利用多媒体并结合教材阅读材料“从世界地图上得到的启示”初步介绍魏格纳提出大陆漂移学说的过程,使学生初步了解大陆漂移学说。

展示课件中的“南美洲、非洲轮廓图”,要求学生读图思索这两大洲就轮廓有什么特点?

这就是魏格纳提出大陆漂移学说的依据。魏格纳提出的大陆漂移学说认为大约在两亿多年以前,地球上各大洲是相互连接的一块大陆,它的周围是一片汪洋。后来,原始大陆才分裂成几块大陆,缓慢地漂移分离,逐渐形成了今天七大洲、四大洋的分布状况。

南美洲东海岸及非洲西海岸的轮廓大致可以吻合在一起

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

利用多媒体依次给出“大西洋两岸大陆轮廓图”、“海牛、鸵鸟在非洲和南美洲的分布示意图”、“非洲、南美洲古老地层示意图”,学生分组讨论:你认为大陆漂移假说,是空想呢,还是有科学依据的?如有依据,请列举相关证据。

大陆漂移学说的科学依据:是有科学依据的;

1.大西洋两岸大陆轮廓的凹凸非常吻合,各相邻大陆的边缘轮廓也大致吻合。

2.大西洋两岸的许多生物都存在亲缘关系及古生物化石的相似性。

3.大西洋两岸的岩石、古老地层有许多相似性和连续性。

4.现代科学研究表明,海陆的分布状况至今还在发生着极其缓慢地变化。

……

学生回答:有科学依据。通过课件呈现的图可以明显看到大西洋两岸的海岸线相互对应,非洲和南美洲海牛、鸵鸟具有亲缘关系,非洲、南美洲古老地层有许多相似性和连续性。

板书设计

一、沧海桑田——海陆变迁

二、从世界地图上得到的启示——大陆漂移学说

1.提出人:魏格纳

2.主要观点:大陆在不断地漂移。

3.依据

教学反思

本节是义务教育课程标准实验教材世界地理内容之一,主要讲述海陆变迁的相关知识。在教学中要深挖教材知识,合理设计课堂教学,利用多媒体辅助教学、分组合作探究、自主学习等充分调动并发挥学生的学习积极性和思维积极性,引导学生初步养成运用基本原理综合评价地理事物的能力。同时尽量做到讲练结合,以便更好贯彻课程标准理念。

课 题

2.2海陆的变迁(第一课时)

使用人

侯胜伟

课标要求

本节课内容为一般知识内容,要求学生知晓主要地理事实和基本地理概念。"海陆的变迁"内容涉及的是地壳运动的问题,由沧海桑田、漂移的大陆、六大板块三部分。

教学目标

1、运用实例说明海陆的变迁,认识到海陆处在不断运动和变化之中。

2、了解大陆漂移和板块构造学说的基本观点,明白世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。 3、在层层探究、步步求证的学习过程中,初步掌握探究的思路和方法。

4、 树立海陆不断运动变化的辩证唯物主义科学观点,培养科学兴趣和科学探究精神。

(重点:世界主要山系及火山、地震分布与板块运动的关系。

(难点:海陆变迁的原因;板块相对运动形成的地表形态。)

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

课前检测

1.1、喜马拉雅山中有海洋生物的化石,说明( )

A. 喜马拉雅山原来是海洋岛屿上的山脉

B. 喜马拉雅山所在地区原来是一片汪洋

C. 海洋生物原来生活在山上

D. 有人将海洋生物带到了山上

2、6地球科学研究表明,大陆漂移是由( )引起的 A. 地球公转 B. 地球自转

C. 板块运动 D. 海水运动

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

三.板块的运动——板块构造学说(对应教学目标2、3、4)

究竟是什么力量在使大陆漂移呢?

利用多媒体利用多媒体展示“六大板块示意图”,

要求学生阅读后思考:

如何结合七大洲四大洋来看六大板块?

学生回答:

亚洲、欧洲主要位于亚欧板块,非洲主要位于非洲板块,大洋洲主要位于印度洋板块,南北美洲主要位于美洲板块,南极洲主要位于南极洲板块;太平洋主要位于太平洋板块,印度洋主要位于印度洋板块,大西洋主要被美洲板块、亚欧板块、非洲板块瓜分,北冰洋主要位于美洲板块、亚欧板块。

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

归纳、总结:六大板块的大致范围

板块名称

大致范围

太平洋板块

以太平洋为主

亚欧板块

以亚欧大陆为主,包括大西洋、北冰洋的一部分

印度洋板块

包括印度洋、澳大利亚大陆,阿拉伯半岛、印度半岛

非洲板块

以非洲大陆为主,包括大西洋、印度洋的一部分

美洲板块

以南北美洲为主,包括亚洲、大西洋、北冰洋的一部分

南极洲板块

包括南极大陆,太平洋、印度洋、大西洋的一部分

利用多媒体展示“六大板块运动示意图”,结合教材内容组织学生分组讨论:板块运动方式有哪几种?运动方向如何?容易形成什么样的地形?

学生回答:

板块运动方式主要有两种——张裂和挤压,板块张裂常形成裂谷与海洋,板块挤压在陆地常形成山脉。

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

教师归纳、总结:

板块运动方式:张裂、挤压

易形成裂谷、海洋扩大 易形成山脉、海洋变小

利用多媒体展示“世界火山、地震带的分布图”并结合教材图片“世界主要火山、地震带及主要山系的分布”,要求学生阅读并思考:世界主要火山、地震带及主要山系的分布有何规律?

板块内部比较稳定,板块与板块交界地带地壳比较活跃,多火山、地震。

世界上两大火山、地震带:①环太平洋火山、地震带(最大)。地处太平洋板块与亚欧板块、印度洋板块、美洲板块和南极洲板块交界地带。②地中海—喜马拉雅火山、地震带。地处亚欧板块和印度洋板块、非洲板块交界地带。

世界主要山系(科迪勒拉山系、阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉等)都主要分布于板块交界地带,都是因为板块碰撞挤压隆起而成。

学生回答:

世界主要火山、地震带及主要山系主要分布于板块交界地带。

教学环节

评价手段

教师活动

学生活动

个性修改

利用课件给出相关材料并结合教材,引导学生用板块运动理论自主分析红海的扩张与地中海的收缩、喜马拉雅山脉的形成两大现象。

非洲板块和印度洋板块交界处发生张裂,使得交界处地壳断裂下陷,从而使亚非之间的距离扩大,故位于它们之间的红海在扩张。

亚欧板块和非洲板块交界处发生碰撞,使得欧非之间的距离不断缩小,故位于它们之间的地中海在收缩。

亚欧板块和印度洋板块交界处发生碰撞,使亚欧大陆于印度次大陆受挤压力继续靠近,相互挤压的力量使地表不断隆起,于是形成了雄伟的喜马拉雅山脉的形成。

学生回答:红海的扩张与板块张裂有关,地中海的收缩、喜马拉雅山脉的形成与板块碰撞相关。

板书设计

板块的运动——板块构造学说

1.主要观点

2.相关现象

教学反思

利用多媒体辅助教学、分组合作探究、自主学习等充分调动并发挥学生的学习积极性和思维积极性,引导学生初步养成运用基本原理综合评价地理事物的能力。同时尽量做到讲练结合,也要注重学生的层次性,不要用同一的标准要求所有学生,针对基础薄弱、知识掌握不够全面的学生尽量在课后及时辅导和解析,力图让学生构建完整的知识网络,使学生提高地理学习能力。

相关教案

这是一份七年级上册第二章 陆地和海洋第一节 大洲和大洋教案,共2页。教案主要包含了地球?水球?,七大洲和四大洋等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中地理人教版 (新课标)七年级上册第一节 大洲和大洋教案设计,共5页。教案主要包含了说教材,说教法 建构主义理论认为,说教学过程等内容,欢迎下载使用。

这是一份地理七年级上册第一节 大洲和大洋教案及反思,共3页。教案主要包含了说教材分析,说学生情况,说教学目标,说板书设计等内容,欢迎下载使用。