高中物理人教版 (新课标)必修26.经典力学的局限性教学设计

展开

这是一份高中物理人教版 (新课标)必修26.经典力学的局限性教学设计,共16页。

1 课标要求

1)通过实例,了解经典力学的发展历程和伟大成就,体会经典力学创立的价值与意义,认识经典力学的实用范围和局限性。

2)初步了解经典时空观和相对论时空观,知道相对论对人类认识世界的影响。

3)初步了解微观世界中的量子化现象,知道宏观物体和微观粒子的能量变化特点,体会量子论的建立深化了人类对于物质世界的认识。

2 学习对象分析

1) 学生的年龄特点和认知特点

高一的学生学习兴趣浓厚,他们的观察不只停留在一些表面现象,具有更深层次的探究愿望。在思维方式上由初中形象思维为主向高中抽象思维为主过渡。

学习者在学习本课之前应具备的基本知识和技能

本节主要介绍相对论时空观和量子化现象,本节内容十分抽象,因此学习本节内容时要具有经典力学的时空观知识和高度的概括和抽象理解能力。

3、 学习者在即将学习的内容前已经具备的水平。

学生在学习本节前听说过相对论和量子力学,但缺乏正确地认识,而且已经学习了经典力学的基本理论和时空观,关键是引导学生理解科学知识具有局限性,理解各自的成立条件。

3 教学内容分析

本节教材先介绍高速运动的物体运动时牛顿力学体系不成立,并给出了质量随速度变化关系。接下来介绍从宏观到微观的变化,介绍了量子化现象。最后接绍从弱力到强力,广义相对论的基础。把这么多内容安排到一节重点不在对相对论和量子力学知道多少,而在于让学生体会任何科学都有局限性,并不是牛顿力学过时了,要理解各自成立的条件。本人建议采用两课时教学:第一节介绍相对论,第二节介绍量子想象,教材最好参照山东版《必修2》

教学目标

知识与技能目标

知道牛顿定律的适用范围

了解经典力学在科学研究生产实践中的广泛应用

知道质量与速度的关系,知道高速运动必须考虑速度随时间的变化

过程与方法目标

通过阅读课文,体会一切科学都有自身的局限性,新的理论不断完善和补充旧的理论,人类对科学地认识是无止境的。

情感态度与价值观

通过经典时空观与相对论和量子力学的对比,培养学生的批判意识。

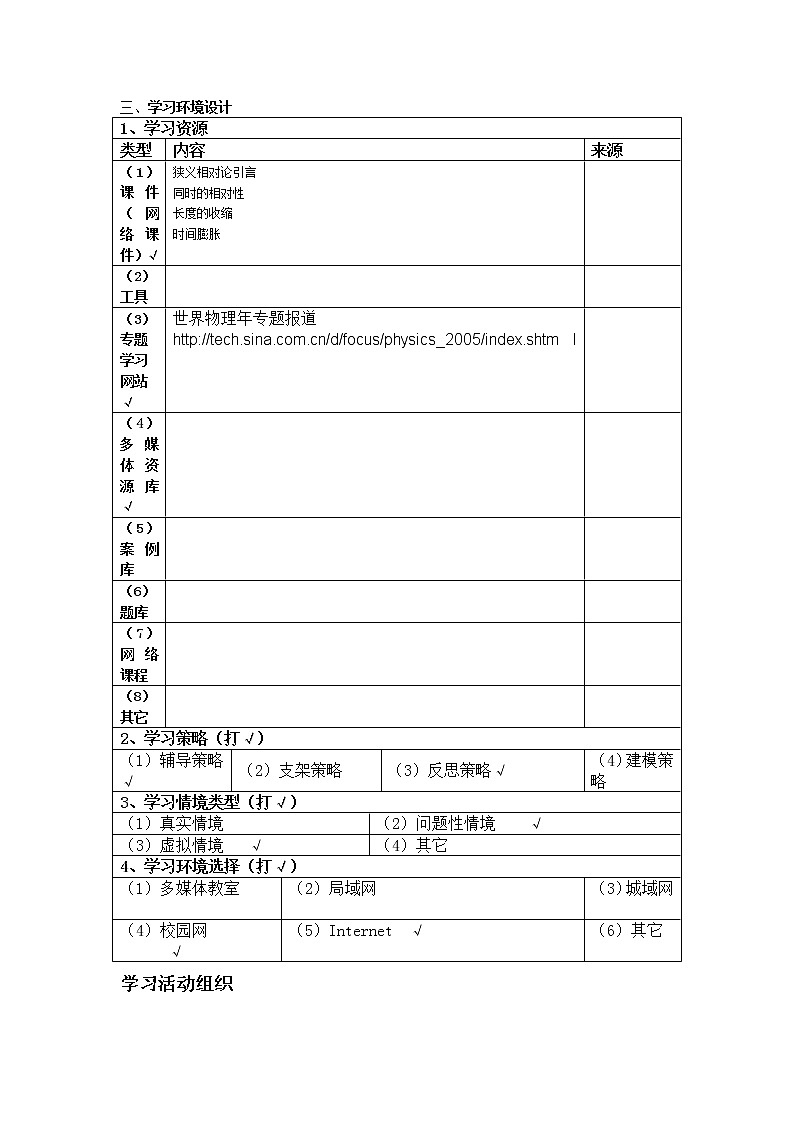

学习环境设计

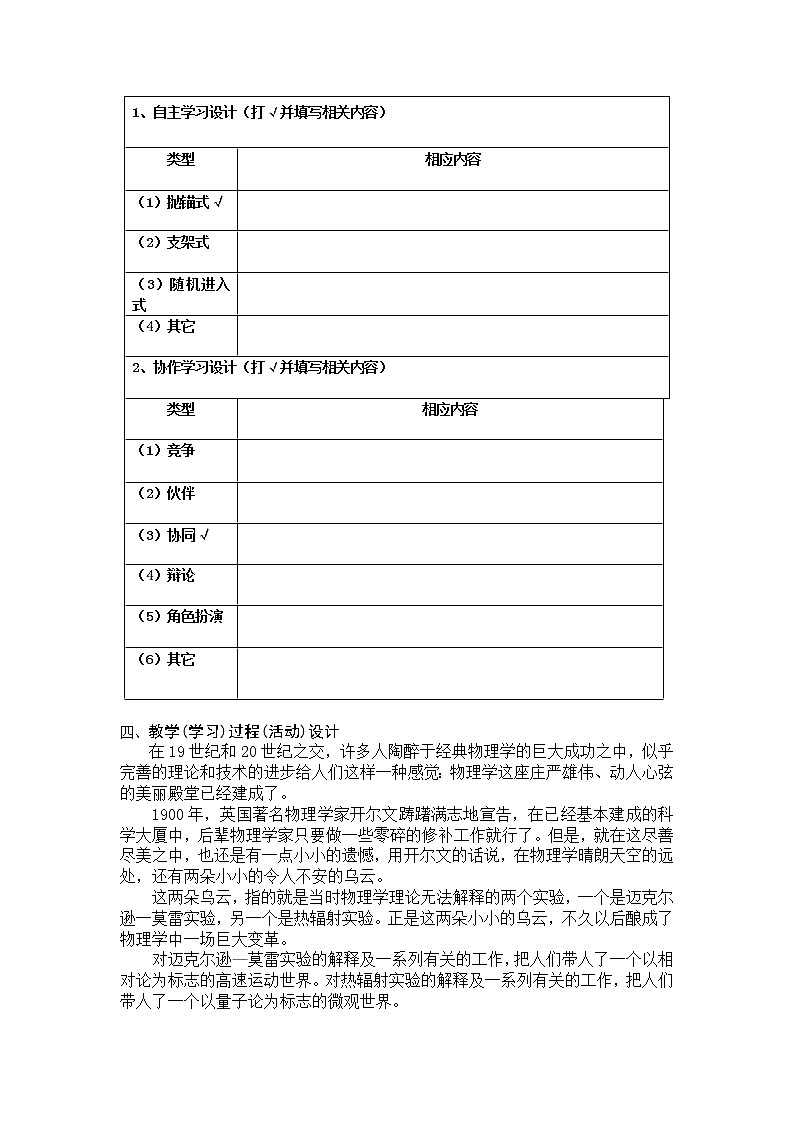

学习活动组织

教学(学习)过程(活动)设计

在19世纪和20世纪之交,许多人陶醉于经典物理学的巨大成功之中,似乎完善的理论和技术的进步给人们这样一种感觉:物理学这座庄严雄伟、动人心弦的美丽殿堂已经建成了。

1900年,英国著名物理学家开尔文踌躇满志地宣告,在已经基本建成的科学大厦中,后辈物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。但是,就在这尽善尽美之中,也还是有一点小小的遗憾,用开尔文的话说,在物理学晴朗天空的远处,还有两朵小小的令人不安的乌云。

这两朵乌云,指的就是当时物理学理论无法解释的两个实验,一个是迈克尔逊一莫雷实验,另一个是热辐射实验。正是这两朵小小的乌云,不久以后酿成了物理学中一场巨大变革。

对迈克尔逊—莫雷实验的解释及一系列有关的工作,把人们带人了一个以相对论为标志的高速运动世界。对热辐射实验的解释及一系列有关的工作,把人们带人了一个以量子论为标志的微观世界。

图6—1 以光速为标志的高速世界

与我们所熟悉的低速的宏观世界完全不同的另一个崭新的世界出现在我们的眼前。这崭新世界带来的新观念不但引发了20世纪科技领域以及思想领域的伟大革命,而且还将持久地影响人类文明的漫长进程。

图6—2 电子扫描显微镜下的原子世界

现代物理理论具有较深刻的内涵和更抽象的形式。让我们张开想像的翅膀,一起迈人这崭新的世界。

一 高速世界

1. 高速世界的两个基本原理

光速是目前我们所认知的物质的最大运动速度。如果人能够跑得像一束光那么快,他将会观测到什么现象与规律?我们所熟悉的是自己身边这个相对于光速而言的低速宏观世界的种种事物和现象,所知晓或掌握的许多物理概念及定律,都是在低速宏观的条件下得出来的。当物体以接近光速运动时,这些现象和规律是否会发生变化呢?

不懈的探索加上非凡的抽象思维能力,使爱因斯坦最终能够拨开物理学天空令人不安的第一朵乌云,提出了著名的相对论(relativity),成为迄今人们认知并描述高速世界的最好的理论工具。

经典物理学家曾认为,宇宙空间充满着一种叫以太的物质,它绝对静止、密度极小(几乎为零)、硬度极大、完全透明并充斥于空间、渗透于一切物体。万有引力和电磁相互作用等的传递、光在真空中的传播等,都要通过以太来实现。真是如此的话,地球在以太海洋中自转、公转,一定会有以太风迎面扑来。因此,探索以太风的存在,确定地球和以太的相对运动,就成为19世纪后半叶物理学中的一个重要课题。

按照经典时空观的运动合成原理,在以20m/s的速度行驶的汽车上,有人以25m/s的速度将一物体抛出,在路边的观察者看来,如果他向前抛,那么被抛物体的速度应为两速度之和即45m/s;如果他向后抛,就应是两速度之差即5m/s(图6-3)。同样道理,若光相对于以太的速度为c,当地球以一定的速度v相对于以太运动时,静止在地球上的人观测到该光的速度为c′,那么此人测得向他迎面而来的光速为c′=c+v;而与他同方向传播的该光的速度为c′=c—v。如果能通过实验测量到这种差别,那就证明了以太的存在。

图6—3经典时空观的运动合成

1887年,物理学家迈克尔逊和莫雷用自己发明的仪器进行了精密的光的干涉实验,却始终得不到与上述推论相吻合的观测结果,这使一些物理学家感到震惊和迷惘。由于坚持经典时空观及衍生出的荒诞的以太论,许多人在此基础上进行的一系列修修补补的工作,提出的一些牵强的解说等,都不能从根本

上解决问题。

爱因斯坦通过对电磁理论的深入研究,意识到难以理解迈克尔逊一莫雷实验的困境是由于时空观的错误造成的。于是,爱因斯坦彻底抛弃了“以太”的概念,于1905年提出了两个基本假设:

(1)相对性原理(principle f relativity):物理规律在一切惯性参照系中都具有相同的形式。

(2)光速不变原理(principle f cnstancy f lightspeed):在一切惯性参照系中,测量到的真空中的光速c都一样。

相对性原理表明,在某个惯性系中,描述某个物理系统的某个物理过程的物理定律,在其他一切惯性系中对该系统该过程做出描述的物理定律皆保持形式不变。例如,在匀速飞行的飞机上观测,上抛小球的运动遵循动能定理,那么在地面上(或在其他惯性系中)观测,上抛小球的运动仍遵循同样形式的动能定理(图6-4)。

图6—4相对性原理示意图

光速不变原理表明,在一切惯性系中观测在真空中传播的同一束光,不论沿任何方向其速度大小都为c,与光源或观察者的运动无关。这一结论实际上已被大量的实验(包括迈克尔逊实验)所证实。如图6-5所示,假设在真空环境中,静止在匀速运行列车中的观测者与静立于地面的观测者,测得手电发出

的光波的速度大小都是c。

基于这两条基本原理,爱因斯坦建立了狭义相对论(specialthery f relativity),把物理学推进到高速领域。

图6—5光速不变原理示意图

2.四维时空

时空是对物质存在及运动的描述。时间,描述物质运动的持续性;空间,描述物质存在的广延性。物质具有线分布、面分布、体分布,取三维空间基本能够满足描述物质广延性的需要。

经典时空观认为,时间和空间是相互独立的,并且与物质的存在与运动无关。相对论时空观认为,时间和空间是相互联系、相互影响的,并且与物质的存在及运动密切相关。在相对论里,空间三维,再加上时间一维,构成了统为一体的四维时空(fur-dimensinalspace-time)。四维时空的一点被称为一个事件。例如,在北京时间15时15分,一架飞机飞行在东经56°,北纬48°,距海平面20km的地方,这就是一个四维时空的事件。再如,一个质点连续运动了一段时间,这一物理过程可用四维时空的一段曲线描述。

相对论向人们展示了更为科学的时空观。这个新颖的时空理论,揭示了时间、空间与物质存在及运动之间的紧密联系,使人们对时空本质有了更为正确的认识。

3.时间延缓效应

牛顿曾经说过:绝对的、真正的和数学的时间自身在流逝着,而且由于其本性在均匀地、与任何外界事物无关地流逝着。我们每一个人都永远陷在时间之中,没有办法能使我们跳出来,在一段距离之外来看它的真面目。因此,我们对时间的直观感觉很可能是错误的。

爱因斯坦从相对论的两个基本原理出发,设计了这样一个理想实验[图6—6(a)]。假定列车以匀速v运动。静止在车厢里的人手持一个光源,从车厢的地板竖直向上将一束光射向顶部的一面反射镜。设车厢的高度为d,则光束在真空中来回往返的过程中,车上的钟走过的时间是

△t′= ①

图6—6 时间延缓效应示意图

而在静止在地面上的观察者看来,由于列车在行驶,光线走锯齿形路径。地面上该观察者测得该过程经历的时间是[图6-6(b)、(c)]

因为d垂直于运动方向,所以在两个陨性参照系中的车厢高度一样。

由②式可得

移项,整理后得

将①式代人③式后两边开方,得

由于v是列车的速度,且v

相关教案

这是一份高中6.经典力学的局限性教案设计,共2页。

这是一份人教版 (新课标)必修26.经典力学的局限性教案设计,共5页。

这是一份高中物理人教版 (新课标)必修26.经典力学的局限性教案设计,共3页。