所属成套资源:统编版历史选择性必修一全册同步教学设计

2020-2021学年第8课 中国古代的法治与教化教学设计

展开

这是一份2020-2021学年第8课 中国古代的法治与教化教学设计,共4页。教案主要包含了课标要求,知识梳理,知识拓展等内容,欢迎下载使用。

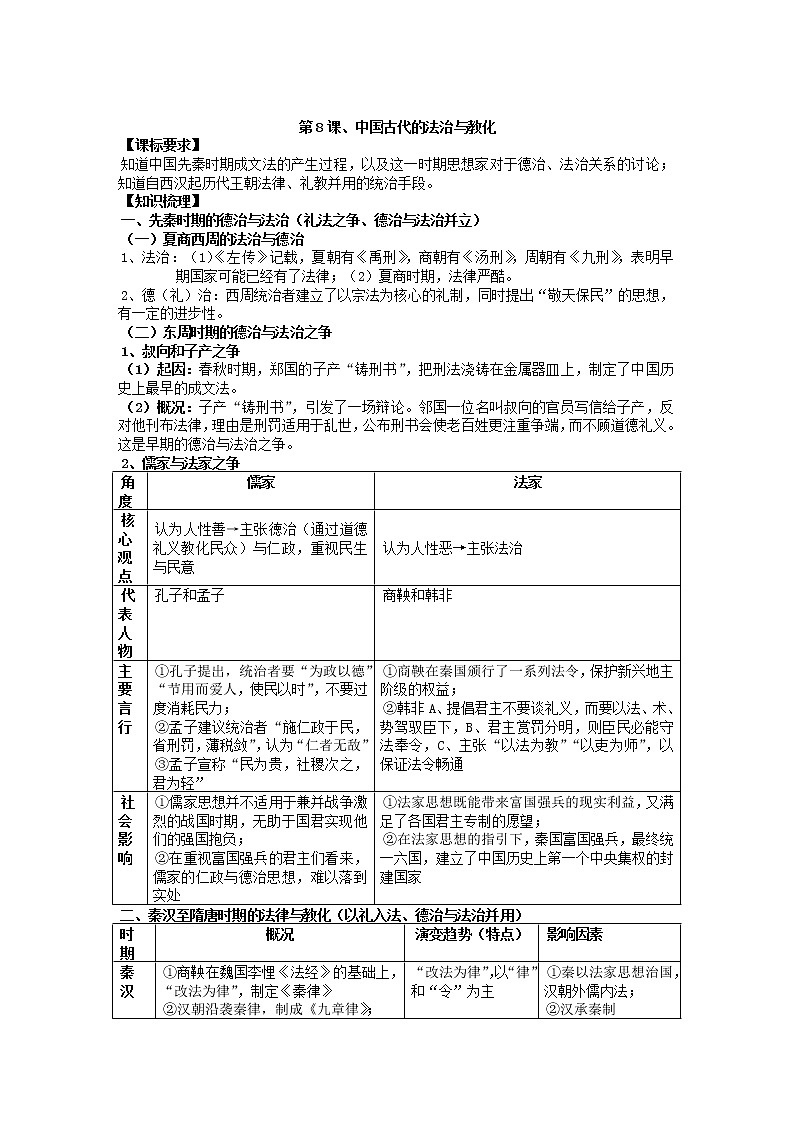

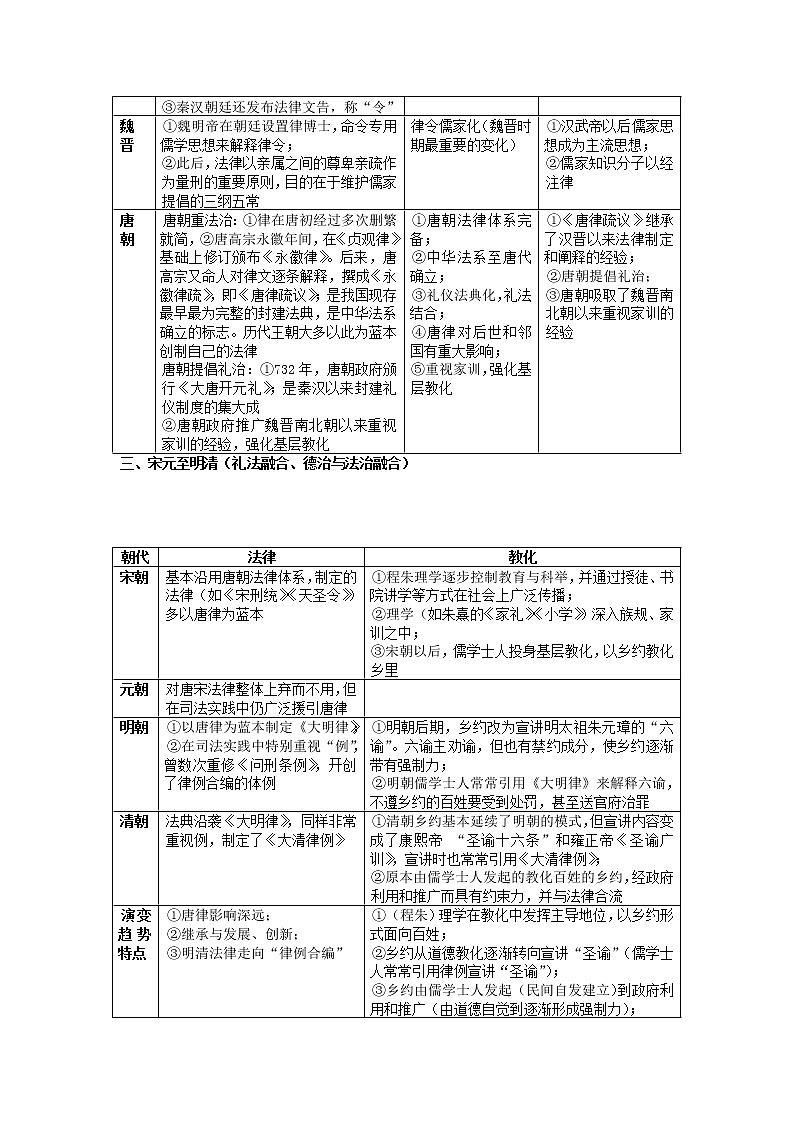

第8课、中国古代的法治与教化【课标要求】知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。【知识梳理】一、先秦时期的德治与法治(礼法之争、德治与法治并立)(一)夏商西周的法治与德治1、法治:(1)《左传》记载,夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》,表明早期国家可能已经有了法律;(2)夏商时期,法律严酷。2、德(礼)治:西周统治者建立了以宗法为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。(二)东周时期的德治与法治之争1、叔向和子产之争(1)起因:春秋时期,郑国的子产“铸刑书”,把刑法浇铸在金属器皿上,制定了中国历史上最早的成文法。(2)概况:子产“铸刑书”,引发了一场辩论。邻国一位名叫叔向的官员写信给子产,反对他刊布法律,理由是刑罚适用于乱世,公布刑书会使老百姓更注重争端,而不顾道德礼义。这是早期的德治与法治之争。2、儒家与法家之争角度儒家法家核心观点认为人性善→主张徳治(通过道德礼义教化民众)与仁政,重视民生与民意认为人性恶→主张法治代表人物孔子和孟子商鞅和韩非主要言行①孔子提出,统治者要“为政以德”“节用而爱人,使民以时”,不要过度消耗民力;②孟子建议统治者“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”,认为“仁者无敌”③孟子宣称“民为贵,社稷次之,君为轻”①商鞅在秦国颁行了一系列法令,保护新兴地主阶级的权益;②韩非A、提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下,B、君主赏罚分明,则臣民必能守法奉令,C、主张“以法为教”“以吏为师”,以保证法令畅通社会影响①儒家思想并不适用于兼并战争激烈的战国时期,无助于国君实现他们的强国抱负;②在重视富国强兵的君主们看来,儒家的仁政与德治思想,难以落到实处①法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望;②在法家思想的指引下,秦国富国强兵,最终统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家二、秦汉至隋唐时期的法律与教化(以礼入法、德治与法治并用)时期概况演变趋势(特点)影响因素秦汉①商鞅在魏国李悝《法经》的基础上,“改法为律”,制定《秦律》②汉朝沿袭秦律,制成《九章律》;③秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”“改法为律”,以“律”和“令”为主①秦以法家思想治国,汉朝外儒内法;②汉承秦制魏晋①魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒学思想来解释律令;②此后,法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则,目的在于维护儒家提倡的三纲五常律令儒家化(魏晋时期最重要的变化)①汉武帝以后儒家思想成为主流思想;②儒家知识分子以经注律唐朝唐朝重法治:①律在唐初经过多次删繁就简,②唐高宗永徽年间,在《贞观律》基础上修订颁布《永徽律》。后来,唐高宗又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》;是我国现存最早最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。历代王朝大多以此为蓝本创制自己的法律唐朝提倡礼治:①732年,唐朝政府颁行《大唐开元礼》;是秦汉以来封建礼仪制度的集大成②唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化①唐朝法律体系完备;②中华法系至唐代确立;③礼仪法典化,礼法结合;④唐律对后世和邻国有重大影响;⑤重视家训,强化基层教化①《唐律疏议》继承了汉晋以来法律制定和阐释的经验;②唐朝提倡礼治;③唐朝吸取了魏晋南北朝以来重视家训的经验三、宋元至明清(礼法融合、德治与法治融合) 朝代法律教化宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定的法律(如《宋刑统》《天圣令》)多以唐律为蓝本①程朱理学逐步控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播;②理学(如朱熹的《家礼》《小学》)深入族规、家训之中;③宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里元朝对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律 明朝①以唐律为蓝本制定《大明律》;②在司法实践中特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》,开创了律例合编的体例①明朝后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”。六谕主劝谕,但也有禁约成分,使乡约逐渐带有强制力;②明朝儒学士人常常引用《大明律》来解释六谕,不遵乡约的百姓要受到处罚,甚至送官府治罪清朝法典沿袭《大明律》,同样非常重视例,制定了《大清律例》①清朝乡约基本延续了明朝的模式,但宣讲内容变成了康熙帝 “圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》;②原本由儒学士人发起的教化百姓的乡约,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流演变趋势特点①唐律影响深远;②继承与发展、创新;③明清法律走向“律例合编”①(程朱)理学在教化中发挥主导地位,以乡约形式面向百姓;②乡约从道德教化逐渐转向宣讲“圣谕”(儒学士人常常引用律例宣讲“圣谕”); ③乡约由儒学士人发起(民间自发建立)到政府利用和推广(由道德自觉到逐渐形成强制力);④乡约与法律逐步合流【知识拓展】一、古代法治特点:(1)重刑轻民、德主刑辅;(2)礼法结合;(3)皇权至上;(4)伦理法,人治 ;(5)家族本位;(6)司法隶属于行政。二、古代法治与教化的阶段特征:(1)先秦时期:①德与法之争;②成文法出现;③德治与法治对立。(2)秦汉至隋唐时期:①以礼入法、礼法并用;②改法为律,律令格式,中华法系形成;③德治与法治并用。(3)宋元至明清时期:①礼法融合、理学兴起;②唐律为本、律例合编;③德治与法治融合。三、乡约的含义和作用:含义:乡里中订立的共同遵守的规约;指奉官命在乡里中管事的人。通过乡民受约、自约和互约来保障乡土社会成员的共同生活和共同进步是一个理想。作用:(1)有利于维护社会秩序,加强基层社会治理,(2)有利于发展生产;(3)促进儒家文化和传统道德的传播。

相关教案

这是一份高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第8课 中国古代的法治与教化教学设计,共7页。教案主要包含了先秦时期的德治与法治,秦汉至隋唐时期的法律与教化,宋元至明清时期的法律与教化等内容,欢迎下载使用。

这是一份选择性必修1 国家制度与社会治理第8课 中国古代的法治与教化教案设计,共14页。教案主要包含了导入新课,讲授新课,拓展延伸,活动设计,课堂小结等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第8课 中国古代的法治与教化教案设计,共9页。教案主要包含了春秋第一次礼法之争,战国第二次礼法之争等内容,欢迎下载使用。