所属成套资源:2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析)

- 第2课 诸侯纷争与变法运动-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

- 第7课 隋唐制度的变化与创新-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

历史(必修)中外历史纲要(上)第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固达标测试

展开

这是一份历史(必修)中外历史纲要(上)第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固达标测试,共12页。试卷主要包含了“汉兴,扫除烦苛,与民休息,《汉书》记载等内容,欢迎下载使用。

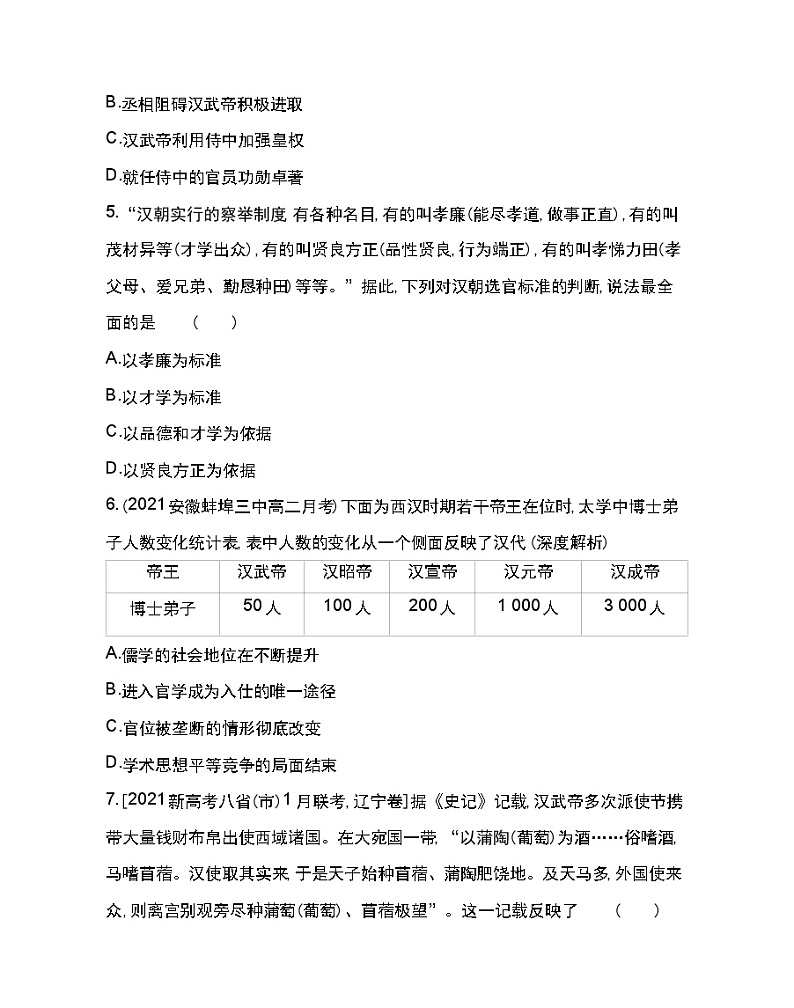

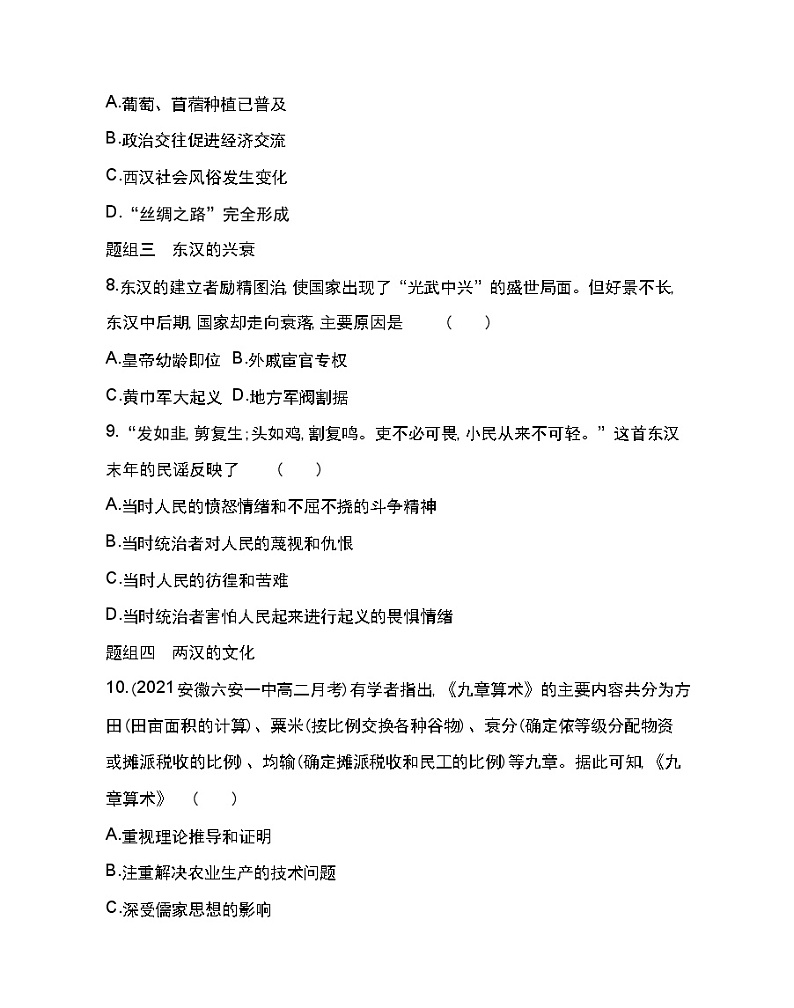

第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固基础过关练 题组一 西汉的建立与“文景之治”1.有学者援引“漠然无为,而无不为也;澹然无治也,而无不治也”以总结汉初统治思想。据此判断,汉初统治者吸收了先秦时期 ( )A.法家思想 B.道家思想C.墨家思想 D.儒家思想2.(2021辽宁抚顺一中高一期中)“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。”材料描述的是 ( )A.秦亡教训 B.汉承秦制C.“文景之治” D.“光武中兴”题组二 西汉的强盛3.《汉书》记载:“武帝施主父之册,下推恩之令,使诸侯王得分户邑以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。”据此判断汉武帝实行“推恩令”的目的是 ( 易错 )A.恩泽贵族 B.实现民族交融C.增加税收 D.削弱王国势力4.(2021福建师大附中高一期中)侍中最初主要是服侍皇帝的生活,汉武帝时逐渐发展为顾问,议论朝政大事和受皇帝派遣为特使处理边防等特殊事务,卫青、霍去病任侍中时都曾因功升为大司马,位列丞相之右。侍中的权责变化从本质上反映了 ( )A.汉武帝重用身边亲信人员B.丞相阻碍汉武帝积极进取C.汉武帝利用侍中加强皇权D.就任侍中的官员功勋卓著5.“汉朝实行的察举制度,有各种名目,有的叫孝廉(能尽孝道,做事正直),有的叫茂材异等(才学出众),有的叫贤良方正(品性贤良,行为端正),有的叫孝悌力田(孝父母、爱兄弟、勤恳种田)等等。”据此,下列对汉朝选官标准的判断,说法最全面的是 ( )A.以孝廉为标准B.以才学为标准C.以品德和才学为依据D.以贤良方正为依据6.(2021安徽蚌埠三中高二月考)下面为西汉时期若干帝王在位时,太学中博士弟子人数变化统计表,表中人数的变化从一个侧面反映了汉代 (深度解析)帝王汉武帝汉昭帝汉宣帝汉元帝汉成帝博士弟子50人100人200人1 000人3 000人A.儒学的社会地位在不断提升B.进入官学成为入仕的唯一途径C.官位被垄断的情形彻底改变D.学术思想平等竞争的局面结束7.[2021新高考八省(市)1月联考,辽宁卷]据《史记》记载,汉武帝多次派使节携带大量钱财布帛出使西域诸国。在大宛国一带,“以蒲陶(葡萄)为酒……俗嗜酒,马嗜苜蓿。汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种蒲萄(葡萄)、苜蓿极望”。这一记载反映了 ( )A.葡萄、苜蓿种植已普及B.政治交往促进经济交流C.西汉社会风俗发生变化D.“丝绸之路”完全形成题组三 东汉的兴衰8.东汉的建立者励精图治,使国家出现了“光武中兴”的盛世局面。但好景不长,东汉中后期,国家却走向衰落,主要原因是 ( )A.皇帝幼龄即位 B.外戚宦官专权C.黄巾军大起义 D.地方军阀割据9.“发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣。吏不必可畏,小民从来不可轻。”这首东汉末年的民谣反映了 ( )A.当时人民的愤怒情绪和不屈不挠的斗争精神B.当时统治者对人民的蔑视和仇恨C.当时人民的彷徨和苦难D.当时统治者害怕人民起来进行起义的畏惧情绪题组四 两汉的文化10.(2021安徽六安一中高二月考)有学者指出,《九章算术》的主要内容共分为方田(田亩面积的计算)、粟米(按比例交换各种谷物)、衰分(确定依等级分配物资或摊派税收的比例)、均输(确定摊派税收和民工的比例)等九章。据此可知,《九章算术》 ( )A.重视理论推导和证明B.注重解决农业生产的技术问题C.深受儒家思想的影响D.体现了数学的经济工具化倾向11.(2020江苏扬州高三下学期阶段检测二)“夫其为物,厥美可珍。廉方有则,体洁性贞。……揽之则舒,舍之则卷。可屈可伸。”关于材料所赞叹的技术成果,下列说法正确的是 ( )A.有利于信息的记录与传播B.奠定了中医理论的基础C.直接推动了西欧思想解放D.两汉时使用已经十分普遍 能力提升练 题组一 西汉的建立与“文景之治”1.()《史记·平准书》记载:“(汉武帝初年)太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群。”出现这种局面的原因是 ( )A.推行郡国并行制 B.“汉承秦制”C.实行休养生息政策 D.颁布“推恩令”2.(2020四川南充四中高二期中,)有学者认为,西汉建立时,对在灭秦斗争和楚汉相争中崛起的军事首领及六国后裔,不封王也无法安抚,因而实行郡国迭加的地方行政制度。该学者意在强调西汉建立时 ( )A.分封是维护统治的最佳选择B.郡国并行制符合历史潮流C.郡国并行制有利于政权稳定D.郡县制完全符合当时的情况题组二 西汉的强盛3.(2021黑龙江哈尔滨九中高二期末,)据《汉书》记载,公元前70年,黄霸被汉宣帝任命为扬州刺史(秩六百石),因政绩突出,便被破格提拔任颍川太守(秩比两千石)。汉宣帝为表彰黄霸的功绩,还特地赐给其车马。对此认识正确的是 ( )A.刺史制度中蕴含了激励机制B.刺史只是皇帝的耳目和工具C.汉朝官员的任免具有随意性D.汉朝形成了完备的监察体系4.(2021河南郑州一中高三月考,)秦汉时期发行铸币的基本情况如下表。表中铸币变化反映出 ( )发行时间名称重量币面文字是否垄断发行自秦延续秦半两半两半两否汉文帝五年(公元前175年)四铢钱四铢半两否汉武帝建元元年(公元前140年)三铢钱三铢三铢不准私铸汉武帝元狩五年(公元前118年)郡国五铢钱五铢五铢由郡国垄断汉武帝元鼎二年(公元前115年)赤侧五铢钱五铢五铢(带红色镶边)由中央垄断A.汉承秦制,但有损益B.王国问题的日趋严重C.经济集权主义的发展D.古代铸币制度的完善题组三 东汉的兴衰5.(2021河北石家庄二中高一期中,)东汉初年,刘秀下诏采取了如下措施:释放囚徒,不断扩大赦免范围;有计划、有步骤地七次释放奴婢,不断地重申“卖人法”“略人法”等禁令;对诸侯王的政治行为进行限制;等。刘秀的上述措施 ( )A.针对的是当时突出的人地矛盾B.意在彻底解决土地兼并问题C.利于社会经济的恢复与发展D.旨在控制全国农业劳动力题组四 两汉的文化6.()西汉初,文人创作群体以诸侯王为中心,创作多是抒发怀才不遇之情;西汉中叶以后,创作群体逐渐转移到以朝廷为中心,创作内容多是渲染皇帝的尊严或者描写帝王游猎的宏大场景。促成这一变化的主要原因是 ( )A.中央权威的加强 B.儒学正统地位形成C.选官制度的变革 D.文化专制空前加强题组五 综合题组7.(2021辽宁锦州黑山中学高一月考,)阅读下列材料,回答问题。材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想。《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。——摘编自高丽娟、王川《中国文化概论》材料二 今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。——班固《汉书·董仲舒传》(1)根据上述材料,指出当时思想界的发展趋势。结合所学知识,分析这一趋势出现的原因。 (2)根据上述材料并结合所学知识,指出在这一趋势下自战国到秦汉所进行的努力,并对秦汉时期的努力进行评价。 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固基础过关练1.B2.C3.D4.C5.C6.A7.B8.B9.A10.D11.A1.B 据材料中的关键信息“漠然无为,而无不为也”“澹然无治也,而无不治也”可以判断这符合道家的思想特征。故选B。2.C 根据材料“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚”并结合所学可知,汉初,统治者采取“与民休息”的政策,减轻赋税、徭役和刑罚,统治者勤俭爱民,五六十年后经济得到恢复和发展,出现百姓安居乐业的局面,这是汉初的“文景之治”,故选C项。3.D 根据材料可知,汉武帝实行“推恩令”后,“不行黜陟,而藩国自析”。据此可以判断汉武帝实行“推恩令”的目的是削弱王国势力,D项正确,排除A、B、C三项。易错分析 “推恩令”≠废除封国 “推恩令”并没有废除封国,只是通过对封国领地的分割来削弱地方势力,是加强中央集权的措施。4.C 据材料中侍中的权责变化并结合所学可知,汉武帝为了削弱相权,加强皇权,任用身边亲信组成“中朝”,故选C项;汉武帝重用身边亲信只是材料的表象,而非本质,排除A项;当时丞相只是具有较大权力,并没有阻碍汉武帝积极进取,排除B项;材料只提到卫青、霍去病功勋卓著,并不意味着所有的侍中都功勋卓著,排除D项。5.C 由材料“茂材异等(才学出众)”“孝悌力田(孝父母、爱兄弟、勤恳种田)”等信息可以看出汉代选官标准是以品德和才学为依据的。故选C。6.A 根据表格信息可知,自汉武帝开始,太学中博士弟子人数迅速增加,结合所学知识,汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,设立太学,学习儒家经典,使得儒学的社会地位不断提升,故选A项;“唯一”表述与史实不符,且表格信息不能反映汉代入仕途径,排除B项;表格反映的是太学中博士弟子人数的增加,不能反映官位垄断的情况,也不能反映学术思想竞争的情况,排除C、D两项。归纳总结 先秦至汉代儒学地位的变化 (1)春秋战国时期不受重视:春秋战国时期,社会分裂,各诸侯国热衷于兼并战争和改革古制,以图自强,而儒学的主张不适应当时诸侯争霸的需要。(2)秦朝时受到压制:不能为封建统治者所服务,秦始皇“焚书坑儒”。(3)汉武帝时期成为正统思想:董仲舒的新儒学增添了“大一统”“君权神授”等内容,适应了加强封建专制统治的需要。7.B 题干信息反映了在大宛国一带,人们用葡萄酿酒,且日常生活中喜好喝酒,马匹喜食苜蓿。出使的汉臣将作物种子带回,于是天子也开始在肥沃的土地上种植这两种作物。天马和外国使臣渐多,于是离宫别苑旁边都种上了葡萄与苜蓿,一眼望不到边际。据此并结合所学知识可知,汉武帝重视与西域诸国的来往,这种政治上的往来促进了经济交流,故B项正确。材料中仅记载了离宫别苑周边葡萄和苜蓿种植广泛的情况,但这些多属于皇家种植,无法反映这两种作物在汉朝的普及情况,故A项错误。题干信息不足以反映当时西汉社会风俗的情况,故C项错误。“完全形成”表述不妥,依据史实可直接排除,故D项错误。8.B 东汉中后期走向衰落的原因是外戚宦官交替专权,故选B项。9.A 由材料“剪复生”“割复鸣”“吏不必可畏,小民从来不可轻”等信息可知A项正确。10.D 根据材料中《九章算术》的主要内容共分为方田、粟米、衰分、均输等九章可以看出此书具有鲜明的实用性,在很大程度上是为了给农业、赋税、徭役等提供服务而存在和发展的,体现了数学的经济工具化倾向,故选D项;根据所学可知,《九章算术》并不重视理论推导和证明,排除A项;从材料中可以看出此书涉及农业方面的计算,但并未涉及农业生产的技术问题,排除B项;从材料中无法看出《九章算术》是否深受儒家思想影响,排除C项。11.A 据“厥美可珍。廉方有则,体洁性贞。……揽之则舒,舍之则卷。可屈可伸”可知,材料所赞叹的技术成果是造纸术,体现了纸张制造成本低、使用方便的特性,其有利于信息的记录与传播,故选A项;《黄帝内经》奠定了中医理论的基础,排除B项;“直接推动”的表述明显错误,排除C项;纸张的普遍使用是在两汉以后,排除D项。能力提升练1.C2.C3.A4.C5.C6.A1.C 汉初实行休养生息政策,经济得到恢复和发展,材料的信息体现了这一点,故选C项。2.C 西汉初期实行郡国并行制,有利于政权稳定,与材料中“不封王也无法安抚”相符,故选C项;分封制是西周时期盛行的政治制度,易导致诸侯割据,不利于维护统治,排除A项;汉初实行郡国并行制,后来形成王国问题,不利于中央集权,排除B项;当时实行郡国并行制,排除D项。3.A 据材料可知,黄霸因在扬州刺史任上“政绩突出”而被破格提拔,并得以表彰,这体现了刺史制度中蕴含着激励机制,故选A项;刺史具有监察职能,具备耳目和工具的作用,但材料没有体现刺史的监察职能,排除B项;黄霸因为“政绩突出”而被提拔,不能体现出官员任免的随意性,排除C项;材料并不能反映汉朝监察体系的“完备”,排除D项。4.C 表格信息反映了古代货币的发行从秦朝时的不垄断到汉武帝时期由中央垄断,说明汉代政府对经济的管控能力增强,体现了经济集权主义的发展,故选C项;古代货币的发行从秦朝时的不垄断发展到汉武帝时期的由中央垄断,没有体现“汉承秦制”,排除A项;汉武帝时期中央垄断铸币权,表明从经济层面加强了对王国的控制,这在一定程度上有利于解决王国问题,排除B项;材料内容体现了中央对铸币权的管控,没有体现古代铸币制度的完善,排除D项。5.C 根据材料可知,东汉初年,光武帝刘秀多次释放奴婢和囚犯,禁止买卖人口,这有利于增加地方劳动力,促进经济的恢复和发展,故选C项;材料中刘秀采取的诸多举措是为了经济的恢复和发展,而非针对人地矛盾,排除A项;根据材料可知,刘秀并没有废除封建土地私有制,因此不可能彻底解决土地兼并问题,排除B项;释放奴婢在一定程度上减弱了人身控制关系,排除D项。6.A 据材料文人创作从以诸侯王为中心转移到以朝廷为中心,内容多为渲染帝王可知,中央权威加强,A项正确;“儒学正统地位”与材料主旨不符,排除B项;C、D两项与题干设问没有必然的逻辑关系,排除。7.答案 (1)趋势:由百家争鸣到思想统一。原因:由分裂割据到统一多民族国家的形成与发展;封建君主专制中央集权制度的确立与加强。(2)努力:战国时期,诸子努力用自己的学说统一思想;秦始皇“焚书坑儒”;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,实行“大一统”。评价:秦始皇“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”都是想通过思想上的统一来实现政治上的统一,都属于文化专制主义。但二者的实践效果和影响有很大不同:秦朝“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化,消极影响远远大于积极作用;西汉的“罢黜百家,独尊儒术”,推广了儒学,使儒家思想成为封建社会的正统思想,并逐渐成为中国传统文化的主流思想,还推动了封建教育的发展,积极作用大于消极影响。解析 (1)“趋势”,根据材料“战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想”“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”可概括出由百家争鸣到思想统一。“原因”,根据材料和所学知识,可从国家由分裂到统一、 封建君主专制中央集权制度的确立与加强等角度进行分析概括。(2)第一小问“努力”,根据材料一“诸子已开始尝试以自己的学说统一思想”得出战国时期诸子努力用自己的学说统一思想;根据材料一“下焚书之命,行偶语之刑”得出秦始皇“焚书坑儒”;根据材料二“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”得出汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,实行“大一统”。第二小问“评价”,结合所学可知,二者从实质上看都属于文化专制主义,但实践效果有很大不同,秦朝“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化;西汉的“罢黜百家,独尊儒术”,使儒家思想成为封建社会的正统思想,还推动了封建教育的发展。

相关试卷

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固精品课后练习题,共11页。试卷主要包含了西汉的建立与“文景之治”,西汉的强盛,东汉的兴衰,两汉的文化等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固课后测评,共12页。试卷主要包含了阅读材料,完成下列要求等内容,欢迎下载使用。

这是一份【同步讲义】高中历史(中外历史纲要上)-第04课《西汉与东汉-统一多民族封建国家的巩固》讲义,文件包含同步讲义高中历史中外历史纲要上-第04课《西汉与东汉-统一多民族封建国家的巩固》讲义学生版docx、同步讲义高中历史中外历史纲要上-第04课《西汉与东汉-统一多民族封建国家的巩固》讲义教师版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共19页, 欢迎下载使用。