2022届高考地理湘教版一轮总复习 第十六章 环境保护(选修Ⅵ) 课件

展开

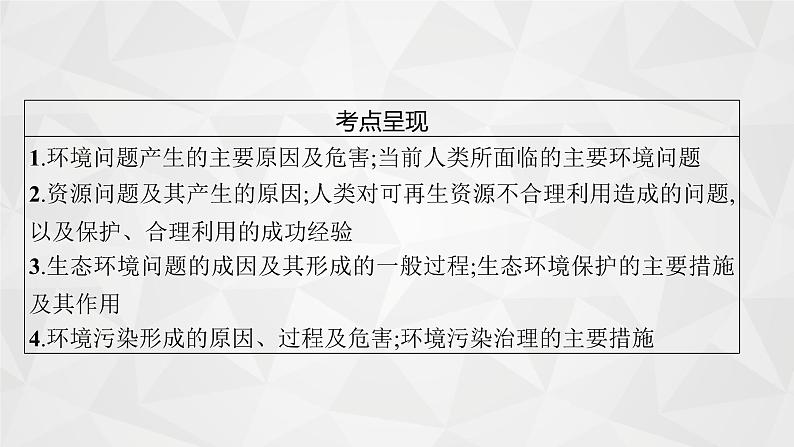

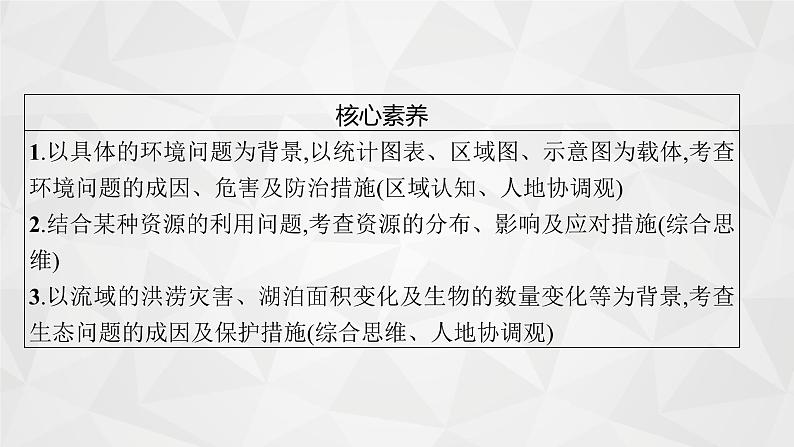

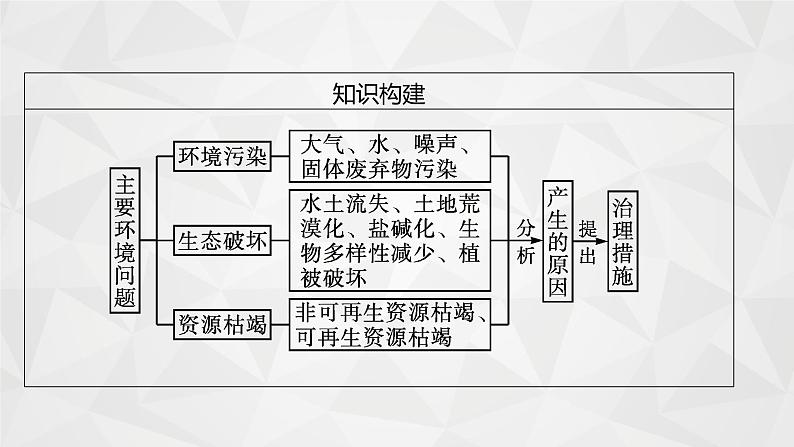

这是一份2022届高考地理湘教版一轮总复习 第十六章 环境保护(选修Ⅵ) 课件,共60页。PPT课件主要包含了内容索引,素养导读体系构建,关键能力整合突破,必备知识自主诊断,环境污染,生态破坏,环境管理,人均占有,时间和空间,非农业用地等内容,欢迎下载使用。

必备知识 自主诊断

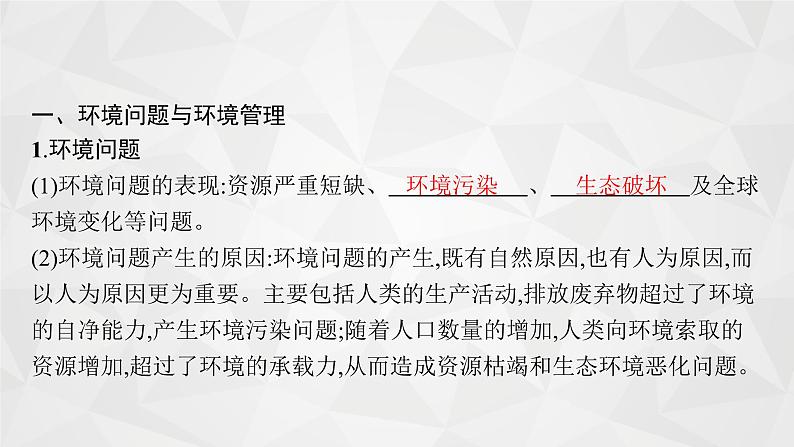

一、环境问题与环境管理1.环境问题(1)环境问题的表现:资源严重短缺、 、 及全球环境变化等问题。 (2)环境问题产生的原因:环境问题的产生,既有自然原因,也有人为原因,而以人为原因更为重要。主要包括人类的生产活动,排放废弃物超过了环境的自净能力,产生环境污染问题;随着人口数量的增加,人类向环境索取的资源增加,超过了环境的承载力,从而造成资源枯竭和生态环境恶化问题。

(3)环境问题的危害:主要包括威胁生态平衡、危害人类健康、制约经济和社会的可持续发展。(4)人类面临的主要环境问题。

二、环境污染与防治1.水污染及其防治

2.大气污染(1)大气污染的主要类型、成因及其危害。

(2)大气污染的防治措施。

3.固体废弃物污染及防治(1)固体废弃物的分类与危害。

(2)城市垃圾常用的处理方法。垃圾的处理应坚持“资源化、减量化、无害化”的原则,几种主要的处理方法比较如下。

三、我国主要的资源问题1.水资源问题

2.土地资源问题(主要表现为耕地资源问题)

3.矿产资源问题(1)化石燃料开发与利用中的环境问题:化石燃料在 、运输、存放、加工、 过程中,都可能对环境产生较显著的不利影响。

(2)化石燃料合理开发与利用的主要措施。

四、生态环境问题与生态环境保护1.森林的生态效益及毁林的危害森林具有强大的生态效益,能为人类提供各种环境服务,森林尤其是原始森林被大面积砍伐,无疑会影响和破坏森林的生态功能,带来生态灾难。

2.草地退化及其防治(1)草地退化的原因、表现及危害。

(2)保护草地①主要措施:控制人口增长,改善经济结构,加速经济发展。②我国保护牧场的措施。

3.生物多样性保护(1)灭绝的原因。①自然原因:物种有发生、发育和消亡的过程。②人为原因:狩猎、采集、环境污染和生态破坏等人类活动加速了物种的灭绝。(2)保护措施。①建立自然保护区,保护生态环境。②把某些濒危物种迁出原地,移入适当环境进行特殊保护和管理。

4.我国主要的生态环境问题及其防治我国不同地区存在着不同的生态环境问题,它们的分布、形成及防治措施各不相同,具体如下表所示。

考向一 环境污染与防治

1.环境污染的成因一般情况下,环境污染多是不合理的人类活动导致的,因此要着重分析人为原因,同时兼顾自然原因。如下表所示。

2.环境污染的危害环境污染的危害主要从对生态环境、社会、经济的影响等角度来分析。要根据具体的污染类型,结合区域特点进行具体的分析。

3.环境污染的治理措施环境污染的治理措施要对症下药,从污染形成的原因出发,结合区域特点采取针对性的措施。一般要从控制污染源、减少污染物、环境管理等角度来分析。如下图所示。

在此基础上,根据区域特点因地制宜,辅以针对性的措施,如调整优化产业结构,严格限制污染企业的引进与发展;健全并严格执行相关法规,加强环境监测;加强绿化,增强环境自净能力;加强国际合作,联合治理等。

【典例】 (2019全国Ⅱ卷,44)韩国首尔市的清溪川,历史上是一条著名的河流。20世纪五六十年代,随着人口增长和工业发展,清溪川的水质迅速恶化,后被覆盖为暗河,并在其上兴建了高架道路。2003年当地启动“清溪川复原工程”:恢复自然河道;在河流两岸修建生态公园;建设独立排污系统,对生活污水进行隔离处理;拆除高架道路,兴建各具特色的横跨河道的桥梁。说明“清溪川复原工程”对改善当地环境的作用。

【素养解读】本题以韩国首尔市河流改造为例,主要考查河流污染的治理,要求能根据材料信息分析河流污水治理措施的积极影响,提升了人地协调观和综合思维素养水平。

答案 恢复自然河道,恢复水生态环境;对污水隔离处理,有利于河流水质改善;恢复自然河道,对局地微气候具有调节作用;河流两岸修建生态公园,能有效吸附灰尘,净化空气;拆除高架道路,减少汽车尾气的排放。

角度1 环境污染产生的原因1.下图为我国沿海三个地区的城市空气质量指数统计图,空气质量指数数值越大则空气质量越差。读图,完成下题。

指出我国城市空气质量的时空变化特点并分析原因。

答案 变化特点:冬高夏低(春降秋升),北高南低。原因:冬季大气相对稳定,污染物不易扩散,夏季降水多,利于改善空气质量;北方冬季燃煤取暖,大气中的污染物增加,导致空气质量差;北方地区重工业集中,矿物能源消耗大,污染物排放多。解析 从空间来看,京津冀地区大于长江三角洲地区大于珠江三角洲地区;从时间来看,冬季高,夏季低。原因可以从污染物的来源、大气运动等方面进行分析。

角度2 环境污染的防治措施2.〔2020浙江卷,26(2)(3)〕阅读材料,完成下列各题。材料一 下图为河南省部分地理要素分布示意图。

材料二 冬半年,河南省有时会发生大气污染现象。某年11月28日至12月5日该省发生了一次污染天气过程。下表为5个站点所在地此阶段的空气质量统计表。

注:空气质量 1—优,2—良好,3—轻度污染,4—中度污染,5—重度污染,6—严重污染

(1)与安阳相比,简述南阳此次污染天气的特点,并分析其自然成因。(2)从能源利用角度,说出河南省防治大气污染的有效措施。

答案 (1)特点:污染程度轻;持续时间短。成因:位置偏南,受冬季风从邻省输入的污染物影响较小;北部山地的阻挡,减弱了同期北方带来的污染。(2)利用太阳能等,加快清洁能源替代;优化用煤结构,增加二次能源使用;改进技术,提高能源利用效率;集中供暖,改进能源利用方式。

解析 本题考查等高线地形图判读、大气污染程度的影响因素及防治大气污染的措施。第(1)题,空气质量数值越小,空气质量越好,反之越差。此次污染过程中,安阳每天空气质量数值均大于南阳,说明南阳污染程度较轻。冬半年我国北方燃煤取暖,大气污染较重,山西、河北冬季排放的污染物较多,据图可知,河南北部的安阳邻近这两个省份,冬季的西北季风将污染物带到安阳,安阳受到的污染较重;而南阳北部有山地阻挡冬季风,且距离山西、河北较远,因此受到的污染较轻。第(2)题,题目要求从能源利用角度回答防治大气污染的有效措施。我国北方煤炭资源丰富,应该优化用煤结构,可以将其集中转化成二次能源,减轻污染;发展科技,改进能源利用技术,提高能源利用率,减少污染物排放量;冬季北方采取集中供暖方式,减少污染范围,改进能源利用方式,可以采取发电厂废热供暖等;开发新能源,增加清洁能源利用比重,如利用太阳能、风能等。

考向二 资源问题与资源的利用和保护

1.资源短缺产生的原因资源问题主要表现为资源短缺,其形成的根本原因是人类不合理活动与经济发展所带来的消耗激增。

2.应对资源短缺的措施(1)开源:加强勘探与开发;拓宽开发范围和渠道;寻找替代性资源;加强储备。(2)节流:提高利用率;减少浪费;发展循环经济。

【典例】 (2016全国Ⅲ卷,44)长江刀鱼是洄游性鱼类,每年春天从长江口进入长江干流、支流以及通江湖泊湿地产卵、孵化。长江刀鱼曾经是寻常百姓家餐桌上的美味佳肴。近年来长江刀鱼资源严重衰竭。分析导致长江刀鱼资源衰竭的原因并提出保护措施。【素养解读】本题以长江刀鱼资源衰竭为背景,主要考查影响资源枯竭的原因,以及保护刀鱼资源的措施,提升了人地协调观素养水平。

【思路导引】“曾经是寻常百姓家餐桌上的美味佳肴”→近年来严重枯竭,与过度捕捞有关。“洄游性鱼类”“进入长江干流、支流以及通江湖泊湿地”→大量修建水坝→阻挡其洄游产卵、孵化→繁殖能力下降。围湖造田→湿地面积减小,破坏长江刀鱼栖息地。长江沿岸城市人口密集,工农业发达→排放污水多→生存环境受到破坏。保护长江刀鱼措施主要针对原因提出,包括禁止捕捞、保护其栖息地、改善长江水质、加强人工增殖养殖等。

答案 原因:过度捕捞;河湖湿地减少;水体污染。措施:禁止过度捕捞,规定休渔期;保护湿地;治理河流污染;人工孵化,放养鱼苗等。

角度1 能源资源的开发与利用1.(2020江苏卷,30D)下图为2000—2018年我国GDP、能源消费、SO2排放量统计图。读图,完成下列各题。

(1)简述2000—2018年我国GDP与能源消费量变化的相同点和不同点。(2)说明2000—2018年我国SO2排放量的变化特点。(3)分析我国2006年以来SO2排放量变化趋势产生的主要原因。(4)依据我国经济发展、能源消费和污染物排放之间的关系,说出其中体现的人地关系思想。

答案 (1)相同点:不断增加。不同点:目前能源消费总量的增速放缓;GDP的增长速度加快。(2)SO2排放先上升后下降。(3)节能减排技术推广;产业结构优化;能源消费结构改善;环境管理力度增强;环保意识提高。(4)谋求人地协调发展思想。

解析本题主要考查能源消费与GDP关系的变化,考查图表的分析和信息提取能力。第(1)题,据图可看出,相同点:我国GDP总量和能源消费量不断增加;不同点:目前能源消费总量的增速放缓,而GDP的增长速度加快。第(2)题,据图可知,2006年以前SO2排放量呈上升趋势,2006年以后SO2排放量呈下降趋势。第(3)题,2006年以来SO2排放量呈下降趋势,主要原因有:节能减排技术推广;产业结构优化;能源消费结构改善;环境管理力度增强;环保意识提高。第(4)题,2006年以前,我国以高耗能、高污染、高投入为主的发展模式,排放的污染物量大,后来,随着产业结构的调整,节能减排等措施的实施,能耗大幅下降,这说明我国在经济发展过程中注重人地协调,谋求人地协调发展。

角度2 资源的利用保护2.(2020湖南名校联考)稀土有“工业维生素”的美称,广泛应用于军事、冶金、石化等领域。我国稀土资源储量丰富。然而,近些年来的滥采滥用现象使得我国的稀土储量迅速下降。按现有生产速度,我国的中重稀土储备仅能维持15~20年,在2045年前后可能从国外进口才能满足国内需求。(1)简述我国大规模开采稀土资源可能带来的问题。(2)为保护我国稀土资源,请提出可行性措施。

答案 (1)问题:过度开采,导致稀土资源面临枯竭;过度开采会破坏植被,导致生态环境恶化;稀土开采过程中会带来严重的土壤污染和水污染问题,直接影响人体健康。(2)措施:加强管理,严格控制稀土开采总量;推进稀土产业整合,依法打击非法开采和超控制指标开采;重视稀土资源的综合利用,积极研发绿色、高效的开采技术,提高稀土选矿回收率。解析 第(1)题,大规模的资源开采带来的问题有资源枯竭、生态恶化、环境污染等。第(2)题,措施主要从控制开采总量、打击非法开采、提高稀土选矿回收率等角度分析。

考向三 生态环境问题与生态环境保护

生态环境问题的分析思路每一种生态环境问题都具有一定的区域特征,针对不同地区的区域特征可以判断该地区容易出现什么样的生态环境问题。产生生态问题的原因有自然原因(多与区域特征有关),也有人为原因(人类不合理的生产、生活活动造成的)。下图为我国主要生态环境问题的成因及防治措施。

【典例】 (2018全国Ⅱ卷,44)素有“华北之肾”之称的白洋淀具有重要的生态服务价值。白洋淀分布广泛的芦苇,曾是当地居民收入的重要支撑。但前些年由于其经济价值减弱,居民管护芦苇的积极性下降,大量芦苇弃收,出现了芦苇倒伏水中的现象。雄安新区设立后,管委会全面贯彻习近平总书记关于“建设雄安新区,一定要把白洋淀修复好、保护好”的指示精神,高度重视白洋淀的生态环境保护,积极推行芦苇的资源化综合利用,大大提高了当地居民管护、收割芦苇的积极性。(1)指出芦苇对白洋淀生态功能的作用。(2)说明当地居民积极管护、收割芦苇对白洋淀生态环境保护的意义。

【素养解读】本题以芦苇为载体,考查芦苇的生态功能,以及管护、收割芦苇对保护生态环境的作用。要求学生能根据材料信息,结合所学知识解决实际地理问题,提升了综合思维和人地协调观等素养水平。

【思路导引】第(1)题,白洋淀广泛分布芦苇→芦苇为湿地水生生物→生长快→大量吸收水中营养物质、有害物质→净化水质、减少水体富营养化概率。分布广泛→为动物提供栖息场所→维护生物多样性。第(2)题,芦苇倒伏水中→腐烂时会消耗水中大量的氧,同时污染水质→管护、收割芦苇可防止上述问题的发生。管护、收割芦苇→既产生经济效益,又能充分发挥芦苇的生态功能→对保护白洋淀生态环境作用巨大。

答案 (1)吸收水体和淤泥中的营养物质,减缓水体富营养化进程;吸收污染物(重金属等),起到净化水体、稳定水体自净能力的作用,提高水环境质量;为鸟类等多种动物提供栖息地,维护生物多样性。(2)管护好芦苇,可维持芦苇对白洋淀水体的净化功能,利于改良水质,提高白洋淀生态环境质量;收割芦苇,能减少芦苇倒伏、腐烂数量。

角度1 生态问题及保护措施1.(2020全国Ⅰ卷,44)高原鼠兔多穴居于植被低矮的高山草甸地区,因啃食植物曾被看作是引起高山草甸退化的有害动物而被大量灭杀。土壤全氮含量是衡量土壤肥力的重要指标。通常土壤肥力越高,植被生长越好,生态系统抗退化能力越强。上图示意青藏高原某典型区域高原鼠兔有效洞口(有鼠兔活动)密度与土壤全氮含量的关系。

分析高原鼠兔密度对高山草甸退化的影响,并提出防控高原鼠兔的策略。

答案 合适的高原鼠兔密度,能够维系土壤肥力,促进高山草甸生长,使之不易退化;密度过大时,大量啃食植被,土壤肥力下降,引起高山草甸退化;密度过小时,高原鼠兔对维持高山草甸的氮循环贡献小,土壤肥力较低,高山草甸易退化。把高原鼠兔数量(密度)控制在合适范围之内,而不是全面灭杀。

解析 读图可知,青藏高原某典型区域高原鼠兔有效洞口密度与土壤全氮含量的关系是:随着高原鼠兔密度增加,土壤全氮含量也增加,当高原鼠兔有效洞口密度达到760后,随着高原鼠兔有效洞口密度继续增加,土壤全氮含量开始下降。即密度过大时,土壤肥力下降,引起高山草甸退化;密度过小时,高原鼠兔对维持高山草甸的氮循环贡献小,土壤肥力较低,高山草甸易退化;而合适的高原鼠兔密度,能够维系土壤肥力,有利于促进高山草甸生长。根据上面结论:合适的高原鼠兔密度,能够维系土壤肥力,促进高山草甸生长。所以防控高原鼠兔的策略是把高原鼠兔数量(密度)控制在合适范围之内,而不是全面灭杀。在合适范围之内,使得土壤全氮含量处于较高的水平,刚好能够维系土壤肥力。

角度2 人类活动对生态环境的影响2.(2020全国Ⅲ卷,44)据估计,建筑物的玻璃幕墙每年导致全球数以亿计的鸟儿死亡。某度假村建于燕山南麓沟谷之中,周边树木葱茏,鸟儿啼鸣,环境优美。建筑物整体顺谷地南北向延伸,外立面大面积使用玻璃幕墙(剖面如下图所示)。该建筑建成初期,清晨和傍晚鸟儿频频撞击玻璃幕墙而死亡,且清晨多发于西侧而傍晚多发于东侧。

合理解释鸟儿撞击玻璃幕墙“清晨多发于西侧而傍晚多发于东侧”的原因,并提出解决措施。

相关课件

这是一份高中地理第四节 环境保护政策、措施与国家安全优质课件ppt,共1页。

这是一份统考版2022届高考地理一轮复习选修6环境保护课件+学案,文件包含统考版2022届高考地理一轮复习选修6环境保护课件pptx、统考版2022届高考地理一轮复习选修6环境保护学案docx等2份课件配套教学资源,其中PPT共51页, 欢迎下载使用。

这是一份湘教版高考地理二轮复习16环境保护课件,共55页。PPT课件主要包含了-2-,-3-,-4-,-5-,环境管理,-6-,-7-,-8-,-9-,-10-等内容,欢迎下载使用。