高中人教版 (2019)第二节 走向人地协调——可持续发展教学设计

展开第二节 走向人地协调——可持续发展

课程标准 | 素养目标 | 任务设定 |

运用资料,说明协调人地关系和可持续发展的主要途径及其理由。 | 1.通过资料分析,理解可持续发展的内涵和基本原则。(综合思维) 2.实例分析,协调人地关系的基本途径。(地理实践力) 3.对比分析,了解人地关系思想的演变历程。(综合思维) | 1.可持续发展的基本内涵及原则是什么? 2.如何实现可持续发展? |

一、可持续发展的内涵

1.人类的反思认识

2.可持续发展

(1)概念:是既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需求能力的发展。

(2)内涵

(3)基本原则

①公平性原则:包括同代人之间、代际之间、人类与其他生物种群之间、不同国家与地区之间的公平。

②持续性原则:地球的承载力是有限的,人类的经济活动和社会发展必须保持在资源环境承载力之内。

③共同性原则:发展经济和保护环境是世界各国共同的任务,需要各国的积极参与。

判断下列说法的正误。

(1)环境问题是人地关系不协调的突出表现。 (√)

(2)可持续发展的三个内涵是相互独立的。 (×)

(3)我国每年夏季在近海地区实施的“伏季休渔”政策主要体现了持续性原则。 (√)

[微思考] 可持续发展是否就是指环境保护?

提示:可持续发展并非单指环境保护,它是从更高、更远的视角来解决环境与发展的问题,强调社会经济因素与生态环境之间的联系与协调,寻求人口、经济、环境各要素之间的协调发展。

二、走可持续发展道路

1.必由之路:实现可持续发展是一项长期而艰巨的任务,需要政府、企业和公众的共同努力。

2.可持续发展的实践行动

(1)消除贫困

①原因:贫困是许多发展中国家环境恶化的根本原因。

②地位:消除贫困是实现可持续发展的重要目标,需要国际社会的共同努力。

(2)发展绿色经济

①目标

②我国的探索:

(3)提倡可持续消费

①基础:依靠公众的支持和参与。

②目标:通过每个人负责任的行为,建立简约适度、绿色低碳的生活方式,反对奢侈浪费和不合理消费。

[教材思考] 图中措施对消除贫困有哪些作用?

提示:贫困人口数量减少,收入增多,生活水平提高,生存环境改善,就业人数增多等。

[特别提醒] 环境问题的实质是发展问题,环境问题是在发展中产生的,也必然要通过发展来解决。

可持续发展的内涵 |

2021年1月25日晚,国家主席习近平在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。习近平指出,在当前的新冠疫情之下,公平问题日益突出,南北差距有待弥合,可持续发展事业面临严重挑战。各国经济复苏表现分化,南北发展差距面临扩大甚至固化风险。广大发展中国家普遍期望获得更多发展资源和空间,要求在全球经济治理中享有更多代表性和发言权。克服发达国家和发展中国家发展鸿沟,共同推动各国发展繁荣。

问题1 (综合思维)2020年全球爆发新冠疫情,我国面对突如其来的汹涌疫情,果断按下了“暂停键”,全力以赴对感染者进行救治,这反映了可持续发展最终目标是什么?

提示:社会的可持续发展。

问题2 (综合思维)在当前的疫情之下,许多国家的经济遭受了沉重的打击,许多国家防疫物资严重缺乏,这违背了可持续发展的什么原则?

提示:公平性原则。

问题3 (综合思维)习近平主席指出必须克服发达国家和发展中国家发展鸿沟,共同推动各国发展繁荣,这体现了可持续发展的什么原则?

提示:公平性原则和共同性原则。

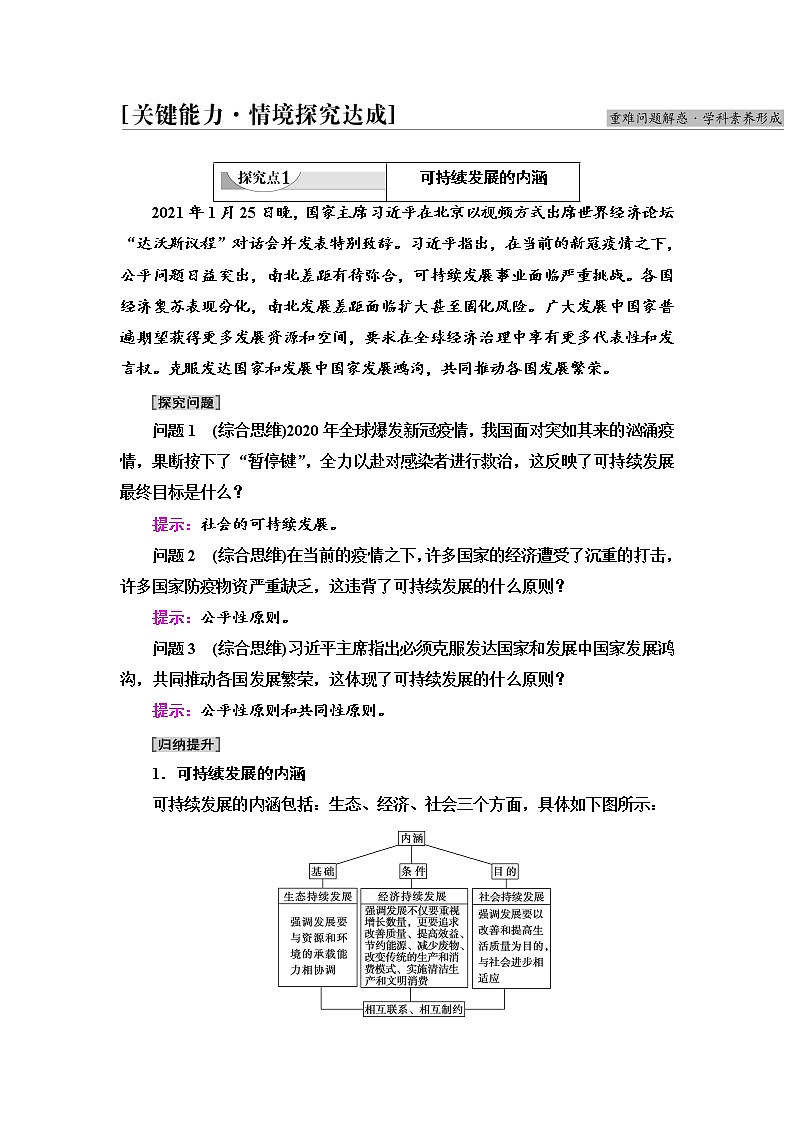

1.可持续发展的内涵

可持续发展的内涵包括:生态、经济、社会三个方面,具体如下图所示:

2.可持续发展的原则

原则 | 含义 | 具体做法 | 例证 |

公平性原则 | 包括同代人之间、代际之间、人类与其他生物种群之间、不同国家与地区之间的公平 | 保护生物的多样性,各国都有发展权,应和子孙后代共享资源和环境 | 建立丹顶鹤自然保护区;我国的扶贫攻坚计划 |

持续性原则 | 地球的承载力是有限的,人类的经济活动和社会发展必须保持在资源和环境的承载力之内,寻求可持续发展 | 保持适度的人口规模,合理开发和利用自然资源,处理好发展经济和保护环境的关系 | 我国沿海渔场实行伏季休渔制度;牧场实行轮牧制度;倡导节约用水 |

共同性原则 | 发展经济和保护环境是世界各国共同的任务,需要各国的积极参与,地区的决策和行动应有助于实现全球整体的协调 | 国际社会应超越国界、民族、宗教、文化的制约,以积极、务实的态度参与环境领域中的国际合作 | 联合国举行气候峰会,应对气候变暖;建立世界环保联盟 |

1.可持续发展是人类生产、生活、思维方式的根本变革,亦是解决全球环境问题的根本途径。我国政府制定了《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》。它阐明了我国可持续发展的总体战略,社会、经济可持续发展及资源、环境的合理利用和保护的具体方案。据此回答(1)~(2)题。

(1)可持续发展思想在我国源远流长,下列说法或做法中可以证实的是( )

①“竭泽而渔……而明年无鱼;焚薮而田……而明年无兽” ②历代各朝均大兴土木建宫殿等大型建筑 ③盛世滋丁,永不加赋 ④封山育林,以定期开禁,保护生育期的鸟、兽、鱼、鳌

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(2)在青藏铁路建设中,我国首次引入了国外野生动物通道的理念,根据当地的自然条件,设计了3种基本类型的野生动物通道。人类的发展不应危及其他物种的生存,主要体现了可持续发展的( )

A.公平性原则 B.持续性原则

C.共同性原则 D.综合性原则

(1)D (2)A [第(1)题,①说明了可持续发展中的持续性原则;②造成了森林的破坏;③导致人口增加过快;④封山育林,定期开禁,维护了资源的更新,避免了资源的过度使用。第(2)题,公平性既包括同代人之间、代际之间的公平,也包括人类与其他生物种群之间、不同国家与地区间的公平。]

实施可持续发展的途径 |

2021年1月18日,国新办就2020年国民经济运行情况召开新闻发布会,相关人员表示,我国决战脱贫攻坚取得决定性胜利,脱贫攻坚成果举世瞩目,5 575万农村贫困人口实现脱贫,832个贫困县全部摘帽,绝对贫困现象历史性消除。2020年贫困人口较多的广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆七个省(区)农村居民人均可支配收入增速均高于全国农村居民增速0.2~1.7个百分点,1 385万建档立卡贫困户全部实现了“两不愁三保障”,既不愁吃不愁穿,义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

问题1 (区域认知)我国西部的许多贫困人口主要分布在一些自然环境恶劣的地区,对其脱贫攻坚的主要措施是什么?

提示:进行异地搬迁。

问题2 (综合思维)在脱贫的道路上,贫困地区的农业应如何发展?

提示:应大力发展绿色农业、生态农业,提高农业生产效率,科学利用土地,促进农业的可持续发展。

问题3 (地理实践力)许多农村贫困地区蕴藏着丰富的、独特的旅游资源,当地应如何开发利用,才能促进经济发展?

提示:首先应加大生态环境保护,科学开发利用自然资源,制定合理的旅游开发规划,发展特色旅游,促进当地经济的持续发展。

1.走可持续发展道路的三大途径

途径 | 具体措施 | |

消除贫困 | 教育扶贫、发展特色产业、加强基础设施建设、转移就业、异地搬迁 | |

发展绿色经济 | 循环经济 | 减少资源消耗、提高资源利用率、控制污染物排放 |

低碳经济 | 改善能源结构、提高能源利用率、减少碳排放 | |

途径 | 具体措施 | |

提倡可持续消费 | 衣 | 尽量避免干洗,减少洗涤频次 |

食 | 尽量选择本地的应季食物 | |

住 | 关注房屋耗能,使用节能灯 | |

行 | 日常出行选择骑车、步行、公共交通,尽可能拼车或合乘 | |

2.可持续发展的实践模式——循环经济

3.工业可持续发展的模式——清洁生产

清洁生产在产品生产过程或预期消费中,既能合理利用自然资源,把对环境的危害减至最小,又能充分满足人类需要,是社会经济效益最大化的一种模式。

4.农业循环经济模式——生态农业

概念 | 用生态系统的观点,将农业生产和生态平衡纳入协调一致的轨道。协调经济发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系,形成生态上和经济上的良性循环,实现农业的可持续发展 | |

效益 | 生态上的良性循环 | 模拟自然生态系统的结构和功能,把粮食生产和多种经济作物生产相结合,遵循生态系统的内部发展规律,大大减少了传统农业生产中造成的土壤肥力降低、水土流失加剧、生物资源锐减等生态破坏问题 |

经济上的良性循环 | 农、林、牧、副、渔作为一个生态系统全面发展,依靠农业生态系统中的可再生资源,充分利用其内部物质和能量的循环与转换、各生物以及生物与环境之间共生、相养规律,减少了化肥、农药和动力的使用,降低了农业生产成本 | |

2.读我国某市生态经济示范区体系示意图,完成(1)~(2)题。

(1)该生态经济示范区体系中a、b、c、d表示的事项依次为( )

A.市场、环境、自然资源、环保体系

B.自然资源、市场、环保体系、环境

C.环境、自然资源、市场、环保体系

D.自然资源、市场、环境、环保体系

(2)下列关于该示范区生态经济体系优势的叙述,正确的有( )

①以高新技术产业为主导,降低了产业对资源的依赖

②采用清洁生产技术,有利于节能减排、保护环境

③拥有廉价劳动力和自然资源丰富的区位优势 ④依托海港,有利于利用国内外资源、市场

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

(1)B (2)D [第(1)题,读图可知,该生态经济示范区体系中a、b、c、d分别表示自然资源、市场、环保体系、环境,故B项正确。第(2)题,该示范区生态经济体系中的企业有钢铁、石化、装备制造,不属于高新技术产业;资源通过海运、陆运从外地运入,不接近原料产地;生产过程采用清洁生产技术;依托海港,运入原料,运出产品。故D正确。]

地理实践力——发展现代农业 支持乡村振兴

党的十九大报告中,明确提出了要“实施乡村振兴战略”。发展现代农业是实施乡村振兴战略的重中之重,我国在《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中明确指出:实施乡村振兴战略,必须提升农业发展质量,培育乡村发展新动能。乡村振兴,产业兴旺是重点。必须坚持质量兴农、绿色兴农,以农业供给侧结构性改革为主线,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高农业创新力、竞争力和全要素生产率,加快实现由农业大国向农业强国转变。在此要求下,必须努力做到以下几个方面:夯实农业生产能力基础;实施质量兴农战略;构建农村一二三产业融合发展体系;构建农业对外开放新格局;促进小农户和现代农业发展有机衔接。

“中国农业公园”是利用农村广阔的田野,以绿色村庄为基础,融入低碳环保循环可持续的发展理念,将农作物种植与农耕文化相结合的一种生态休闲和乡土文化旅游模式。那大“中国农业公园”位于海南省儋州市那大镇(19°31′N、109°34′E,平均海拔168.7米),是海南省首个“中国农业公园”创建项目,其核心区总面积约13.75万亩,有83个自然村,总人口约2.75万人。下图示意儋州市那大“中国农业公园”局部景观。据此完成(1)~(3)题。

(1)那大镇创建“中国农业公园”的基础条件有( )

①美丽的乡村风景 ②完善的旅游服务设施 ③浓郁的农耕文化 ④完备的农产品加工体系

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

(2)那大“中国农业公园”适宜布局的园区是( )

A.小麦种植园 B.苹果采摘园

C.傣族风情园 D.古村文化园

(3)创建那大“中国农业公园”可以推动当地农民( )

A.就地创业,增加收入

B.扩大种植规模,增加粮食产量

C.积极外迁,改善生活

D.传承传统文化,提高城市化水平

(1)A (2)D (3)A [第(1)题,由材料分析可知,“中国农业公园”是利用农村广阔的田野,以绿色村庄为基础,融入低碳环保、循环可持续的发展理念,将农作物种植与农耕文化相结合的一种生态休闲和乡土文化旅游模式。因此那大镇创建“中国农业公园”的基础条件一是有美丽的乡村风景,二是有浓郁的农耕文化。第(2)题,那大“中国农业公园”位于海南省儋州市那大镇(19°31′N、109°34′E,平均海拔168.7米),小麦属于北方的作物;苹果属于温带的水果;傣族在云南;古村文化园适宜布局在那大“中国农业公园”。第(3)题,创建那大“中国农业公园”可以利用农业和当地的农耕文化发展旅游业,能够就地创业,增加收入。]

本题组借助那大“中国农业公园”建设,考查了区域生态农业发展的相关知识,体现了地理实践力、综合思维的学科素养要求,中国农业公园实质上是生态农业的一种实践模式,它的发展在提高农业经济收入的同时,还促进了环境污染的防治、生态保护,是一种新型的农业可持续发展的方向。

课 堂 小 结 | 课 堂 速 记 |

1.环境问题是人地关系不协调的突出表现,协调人地关系人类不能再一味地追求经济的快速增长,必须改变发展观念,走可持续发展之路。 2.可持续发展的基本内涵包括生态持续发展、经济持续发展和社会持续发展,生态、经济、社会的持续发展相互联系、相互制约,共同组成可持续发展系统。 3.可持续发展的基本原则包括公平性原则、持续性原则、共同性原则。 4.实现可持续发展的主要途径有消除贫困、发展绿色经济,提倡可持续消费。 |

题组1 可持续发展的内涵

读可持续发展图解,完成1~2题。

1.E、F、G的内容分别是 ( )

A.人口可持续发展、社会可持续发展、经济可持续发展

B.第一产业可持续发展、第二产业可持续发展、第三产业可持续发展

C.农业可持续发展、工业可持续发展、交通运输可持续发展

D.社会可持续发展、经济可持续发展、生态可持续发展

2.E1、F1、G1的内容可能分别是 ( )

A.自然资源保护与利用、控制人口规模、提高生活质量

B.健康与卫生、能源生产与消费、保护生物多样性

C.农业与乡村的发展、保护大气层、荒漠化防治

D.消除贫困、城市发展、防灾与减灾

1.D 2.B [第1题,可持续发展的内涵概括起来有三点,即社会可持续发展、经济可持续发展、生态可持续发展。第2题,E1、F1、G1应属于并列关系,且分别属于社会、经济、生态三方面,在B项中,健康与卫生属于社会可持续发展,能源生产与消费属于经济可持续发展,保护生物多样性属于生态可持续发展。故选B。]

题组2 走可持续发展道路

下图是我国人口数、耕地面积及人均耕地面积变化图。读图,回答3~4题。

3.图中反映出我国走可持续发展道路的原因是( )

A.深刻的环境危机 B.生活贫困

C.资源短缺 D.人口素质过低

4.下列农业生产方式符合可持续发展的有( )

①将能种植粮食的林地、草地都开垦为耕地 ②积极推广喷灌、滴灌等节水浇灌技术 ③加大科技投入,改造一批中低产田 ④在一些陡峻的山坡上修梯田,扩大耕地面积

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

3.C 4.B [第3题,从图中可以读出我国人口总数大,人均耕地少,说明资源短缺问题。第4题,将林地、草地都开垦为耕地,会破坏生态环境,可以将部分自然条件比较优越的林地、草地开垦为耕地,但要注意生态环境的保护;陡坡开垦耕地、修梯田,会造成水土流失。]

用普通水龙头,捧水方式洗脸,半分多钟,洗脸用水量为6 kg左右,而用节水水龙头,同样方式、时间,平均用水量仅为1 kg。据此完成5~6题。

5.材料中体现了水资源合理利用方式中的( )

A.开源

B.节流

C.净化

D.淡化

6.下列生活方式中同上面类似的是( )

A.用淘米的水来洗菜

B.用淡化后的海水来做饭

C.采用大的淋浴喷头

D.利用未经净化的工业废水来洗衣服

5.B 6.A [本组题利用生活中的新型生活用具,考查水资源合理利用的途径和方式。第5题,节水水龙头将洗脸的用水量减少,起到了节水的目的,属于节流。第6题,生活中也有类似的做法,如用淘米的水来洗菜、用节水马桶等。]

(教师用书独具)

教材P104活动

提示:由于地球生态系统的整体性和在导致全球环境退化过程中发达国家与发展中国家的作用不同,各国对保护全球环境应负共同但有区别的责任。从历史的角度看,发达国家是全球环境的主要破坏者,从资源消耗的角度看,发达国家消耗了全世界所生产的大部分化石燃料,是温室气体的主要排放者;从开发与保护的角度看,发展中国家处在可持续发展的初期阶段,仍以发展经济,消除贫困为主要目标,并开始关注资源与环境问题,而发达国家处在可持续发展的高级阶段,经济、社会与环境的协调发展是其主要目标。因此在全球资源与环境的保护方面发达国家应比发展中国家承担更大的责任。“共同但有区别的责任”这也符合可持续发展的公平性原则。

教材P107活动

提示:略

人教版 (2019)必修 第二册第二节 走向人地协调——可持续发展教案设计: 这是一份人教版 (2019)必修 第二册第二节 走向人地协调——可持续发展教案设计,共5页。教案主要包含了教学课题,教学重点,教学难点,教学方法,教学过程,导入新课,自主学习,巩固练习等内容,欢迎下载使用。

人教版 (2019)必修 第二册第二节 走向人地协调——可持续发展教学设计: 这是一份人教版 (2019)必修 第二册第二节 走向人地协调——可持续发展教学设计,共4页。教案主要包含了课程标准,教学目标和核心素养,教学重、难点,教学过程等内容,欢迎下载使用。

2020-2021学年第二节 走向人地协调——可持续发展教学设计: 这是一份2020-2021学年第二节 走向人地协调——可持续发展教学设计,共19页。教案主要包含了可持续发展的内涵,走可持续发展道路等内容,欢迎下载使用。