- 中外历史纲要(上)第10课辽夏金元的统治 教案 教案 18 次下载

- 中外历史纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会 教案 教案 17 次下载

- 中外历史纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件 课件 14 次下载

- 中外历史纲要(上)第12课辽宋夏金元的文化 作业 练习 试卷 11 次下载

- 中外历史纲要(上)第12课辽宋夏金元的文化 教案 教案 16 次下载

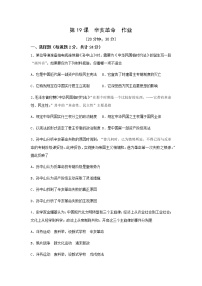

人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课后测评

展开第11课 辽宋夏金元的经济与社会 作业

(时间25分钟, 总分30分)

一、选择题(每题2分,共24分)

1.北宋初年,占城稻传入中国福建地区,宋真宗因江淮两浙地区遇旱少水,遣使到福建取占城稻,并命张贴榜文“……稻比中国者,穗长而无芒,粒差(稍)小,不择地而生。”对材料解读正确的是

A.北宋对外贸易以农业为主 B.张贴榜文的可能是地方通判

C.经济重心南移到福建一带 D.北宋政府对南方农业的重视

2.据《元丰九域志》统计,宋元丰年间两淮共有市镇176个,且多集中在沿准、沿江和运河两岸,如蕲州蕲口镇、舒州皖口镇、真州瓜步镇、扬州瓜州镇,皆以货物集散转运而兴,成为江北沿江重镇,甚至比领辖它的州城还重要得多。这反映出北宋时期

A.草市经济发展迅速 B.市镇经济发展的专业化

C.重本抑末政策松动 D.交通发展推动商业繁荣

3.北宋谢逸云:“余自识事以来几四十年矣,见乡闾之间,曩(过去)之富者贫,今之富者曩之贫者也。”张载亦云:“今日万钟,明日弃之;今日富贵,明日饥饿。”这些记载说明当时

A.商品经济加快社会阶层流动 B.富不过三代是历史的必然

C.宋朝富裕之家秉持节俭理念 D.北宋时期百姓的负担较轻

4.北宋时,“蕃禺最豪者,蒲姓,本占城(今越南)之贵人也,既浮海而遇涛,惮于复反,愿留中国以通往来之货”,“使者(市舶使)方务招徕,以阜国计,且以其吾国人,不之问。”据可知

A.经济重心南移促使区域均衡发展 B.政府推行有利于发展外贸的政策

C.海外贸易成为政府收入主要来源 D.抑商政策松动加剧城乡贫富分化

5.宋代文人陆九渊分析了金溪农民农闲时从事制陶业这一现象,提出“今时农民多困穷,农业利薄,其来久矣,当藉他业以相补助者,殆不止此。”据此可知,他认为当时农民从事制陶业

A.有利于农产品的商品化 B.导致了人民物质生活拮据

C.推动了家庭手工业繁荣 D.源自于农民经济负担沉重

6.在政府的管理下,元朝的纸币打破了地域界限,在中原地区的东西南北之间不断流通,在汉人、蒙古人和色目人之间不断流转,并通过以回及穆斯林商人为主的商业势力进一步流出国门,通往世界。据此可知

A.元朝政府信用关系获得发展 B.游牧民族商业文化主动进取

C.农耕民族商品经济较为落后 D.游牧民族习俗异于农耕民族

7.“予谓方朝廷在故都时,实仰东南财赋,而吴中又为东南之根柢。”诗人陆游这句话可以印证

A.榷场贸易的发达 B.孙吴政权开发江南

C.北方人口的南迁 D.经济重心南移完成

8.朱熹的外祖父祝确所经营的商栈、邸舍(即旅店)酒肆,曾占据歙州城一半以上,人称“祝半城”。朱熹的著作都由祝家书坊印销,出版收入丰厚。这表明南宋时期

A.商业繁荣促进文化的发展 B.工商业市镇的新发展

C.程朱理学已成为官方哲学 D.印刷技术的日臻成熟

9.宋代立法规定,百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧的必须治罪;剥桑条皮三工(计量单位)以上为首者死,从者流放三千里。该法

A.推动了小农经济的发展 B.体现了严苛的连坐思想

C.突出了环境保护的意识 D.摒弃了儒家的民本理念

10.汉唐期间,漕运为东西方向,由东至西;唐宋期间,漕运变为东、西北方向,由东南向西北;元明清时期,漕运却转变为南北方向,由南至北。古代漕运空间变化的根木因素是

A.经济重心南移的影响 B.社会救济救助的需要

C.经济政治格局的变动 D.海上丝绸之路的畅通

11.宋代朝廷善于把税收作为政策性工具来治理国家,如大中祥符六年(1013年)宋真宗下诏:“自今诸路州军农器并免税”,此后农器免税被历代沿用。除此之外,粮食、布帛和其他民间曰常生活用品交易也长期享受免税政策。这一系列税收政策的推行

A.体现了重农抑商的经济传统 B.有利于商品经济的繁荣

C.大幅降低了政府的财政收入 D.改变了积贫积弱的局面

12.宋代史籍所载商人投资教育、延师设学、令子弟科场得志的实例颇多。如神宗时官至参知政事的冯京,出身于商贾之家,立志向学,最终“三元及第”,蟾宫折桂。这些记载反映了宋代

A.价值取向具有时代性 B.理学义利观受到冲击

C.传统四民社会加速瓦解 D.重农政策有所松弛

二、非选择题(6分)

13、阅读材料,完成下列要求。

材料一 仆从先人宦游南北,崇宁癸未到京师……太平日久,人物繁阜……班白之老,不识干戈……新声巧笑于柳陌花衢,①按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。②集四海之珍奇,皆归市易。

——摘编自孟元老《东京梦华录》

材料二 (汴京)“又东十字大街……茶坊每五更点灯,博易买卖衣服图画花环领抹之类,③至晓即散,谓之‘鬼市子’”。

——摘编自孟元老《东京梦华录》

材料三 吾宋制治,有县令,有郡守,④有转运使,以大系小,系牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间。

——摘编自苏洵《嘉祐集》

材料中画线部分描述的是宋代的史实,任选其中三项,并结合所学知识予以解释说明。(6分)

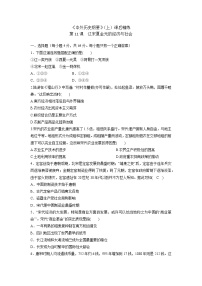

参考答案与解析

一、选择题

1.D

【详解】

材料“宋真宗因江淮两浙地区遇早少水,遣使到福建取占城稻”体现的是政府对南方农业的重视,D项正确;北宋对外贸易主要以商业为主,A项排除;通判负责监督知州,因此不可能是通判,B项排除;经济重心南移完成是在南宋,C项排除。故选D。

2.D

【详解】

北宋江准地区由于运河交通的发展、河网交通的形成,各地方相继出现了一批商业市镇,这些市镇大多与运河交通及物资的集散转运密切相关,商业繁盛一时,D项正确;草市是唐后期农村兴起的集贸市场,排除A项;材料的主旨是强调宋代运河水运交通的发展推动沿淮、沿江和运河两岸市镇经济的兴起,市镇经济发展的专业化是明清时期江南社会经济发展的显著特征,排除B项;材料并未反映宋代传统经济政策松动的信息,排除C项。

3.A

【详解】

材料“今日万钟,明日弃之;今日富贵,明日饥饿”体现的是当时商品经济发展对于推动社会阶层流动的重要性,A项正确;材料与富不过三代的说法无关,B项排除;材料与富人秉持节俭理念的说法无关,C项排除;材料未涉及当时的百姓负担,D项排除。故选A。

4.B

【详解】

根据“愿留中国以通往来之货”、“使者(市舶使)方务招徕,以阜国计”可知北宋时期市舶使也愿意启用越南蒲姓人留在中国从事海外贸易,由此可知当时政府重视海外贸易,推行有利于发展外贸的政策,故选B;材料体现的是对外贸的重视,不能体现经济重心的南移,排除A;材料中没有比较信息,不能说明海外贸易成为政府收入的主要来源,排除C;北宋时期抑商政策并没有松动,排除D。

5.D

【详解】

材料体现的是陆九渊认为金溪农民农闲时从事制陶业这一现象的根源是“农业利薄”,不能满足家庭的日常生活,因此D正确;材料与农产品商品化无关,A排除;人民生活拮据是当时从事制陶业的原因,并非是结果,B排除;材料未涉及家庭手工业繁荣,C排除。故选D。

6.A

【详解】

元朝发行的纸币在不同民族甚至在疆域之外流通,说明当时元朝政府的信用度较高,A正确;材料并未强调元朝商业发展情况,排除B;题干没有比较农耕和游牧经济之间的差距,排除C、D。

7.D

【详解】

根据材料“予谓方朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中(江苏苏州)又为东南之根柢”可知,宋朝时期,江南一带经济发展,成为政府财政的重要来源,且成为我国经济重心,D项正确;榷场是宋辽金元时期位于民族政权交界地区所设的互市市场,排除A项;孙吴政权开发江南是三国时期,大批北方农民为躲避战乱,逃往南方,与材料不符,排除B项;北方人口的南迁是在晋朝,材料中没有体现人口迁移,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】

根据“朱熹的著作都由祝家书坊印销,出版收入丰厚”可得出,朱熹的创作受到了自家商业发展的影响,为其奠定了经济基础,故反映出商业繁荣促进文化的发展,A正确;B项是在明清时期,排除B;南宋时期程朱理学没有成为官方哲学,排除C;材料不能证明印刷技术的日臻成熟,排除D。

9.A

【详解】

”百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧”的行为破坏了男耕女织的小农经济,不利于小农经济的稳定,因而政府立法进行惩罚,故选A项;题干没有提到连坐到其他人,排除B项;百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧对环境保护有一定危害,但是立法并不是为了突出环保意识,排除C项;对百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧的行为治罪本身是对民本思想的体现,是在践行儒家的民本思想,排除D项。

10.C

【详解】

秦汉时期漕运为东西方向,是因为首都在长安;从唐代开始,政治中心大多在中原或北方,但经济重心逐渐南移,漕运主要为南北方向。因此漕运出现上述变化的原因是经济政治格局的变迁,C正确,A排除;B与材料无关,排除;D是影响因素之一,但是并非根本原因,排除。故选C。

11.B

【详解】

由材料可知宋朝推行的免税政策,有利于减少商业运营的成本和商人的经济负担,有利于商品的流通和商业的发展,故B项正确;由材料“民间日用品交易享受免税政策”可知宋朝的免税政策对商品交易有刺激作用,并没有体现重农抑商,故A项错误;题干反映了宋代某些日常生活用品交易长期享受免税政策,但没有体现其他方面的税收政策,不足以得出一定大幅降低了政府的财政收入,故C项错误;宋代并没有能够彻底改变积贫积弱的局面,故D项错误。故选B。

12.A

【详解】

根据材料“商人投资教育、延师设学、令子弟科场得志的实例颇多”“参知政事的冯京,出身于商贾之家”等信息并结合所学可知,宋朝时期随着商业的发展,重农抑商观念受到一定的冲击,宋代商人社会地位一定的提高,初步形成富有时代特色的功业意识,反映了宋代价值取向随着时代变化而变化,即价值取向的时代性,所以A项正确;材料没有体现理学义利观,所以B错误;材料没有体现四民社会的瓦解,所以C错误;宋代重农政策有所松弛,但不符合材料主旨,所以D错误。

13、【分析】本题主要考查考查宋朝的商业发展、宋朝加强君主专制的措施,解答本题需正确解读材料中“仆从先人宦游南北,崇宁癸未到京师……太平日久,人物繁阜……班白之老,不识干戈……新声巧笑于柳陌花衢,①按管调弦于茶坊酒肆”、“八荒争凑,万国咸通。②集四海之珍奇,皆归市易”、“又东十字大街……茶坊每五更点灯,博易买卖衣服图画花环领抹之类,③至晓即散,谓之‘鬼市子’”、“吾宋制治,有县令,有郡守,④有转运使,以大系小,系牵绳联,总合于上”的主旨,并正确掌握宋朝商品经济发展的表现及宋朝加强君主专制的措施。

【解答】首先,分析材料内容。根据材料中“仆从先人宦游南北,崇宁癸未到京师……太平日久,人物繁阜……班白之老,不识干戈……新声巧笑于柳陌花衢,①按管调弦于茶坊酒肆”可知,①反映的是宋代的社会生活现象;根据材料中“八荒争凑,万国咸通。②集四海之珍奇,皆归市易”可知,②反映出宋代对外开放的贸易政策和繁盛的海内外贸易;根据材料中“又东十字大街……茶坊每五更点灯,博易买卖衣服图画花环领抹之类,③至晓即散,谓之‘鬼市子’”可知,③反映的是北宋城市中的商品交易活动;根据材料中“吾宋制治,有县令,有郡守,④有转运使,以大系小,系牵绳联,总合于上”可知,④反映的是宋代政府削弱地方权力,加强中央集权的措施。其次,根据题目要求,从以上四项内容中任选三项,并对此选内容进行解释说明,联系所学知识,可以从阐述该现象、分析其原因或说明其作用等角度进行分析概括。

故答案为:

①反映的是宋代的社会生活现象。宋代商品经济发展,市民阶层扩大,饮食服务发达,市民娱乐场所得到发展。

②反映出宋代对外开放的贸易政策和繁盛的海内外贸易。宋政府设立市舶司,加强了对对外贸易的管理,海外贸易税收一度成为政府财政收入的重要来源。

③反映的是北宋城市中的商品交易活动。汴京城内出现“鬼市子”,城市中商业的时空界限被打破,这有利于推动城市布局和社会经济的发展。

④反映的是宋代政府削弱地方权力,加强中央集权的措施。宋初统治者吸取唐后期以来藩镇割据的教训,设置转运使,一定程度上消除地方制据的物质基础,加强了中央集权。

【同步讲义】高中历史(中外历史纲要上)-第11课《辽宋夏金元的经济与社会》讲义: 这是一份【同步讲义】高中历史(中外历史纲要上)-第11课《辽宋夏金元的经济与社会》讲义,文件包含同步讲义高中历史中外历史纲要上-第11课《辽宋夏金元的经济与社会》讲义学生版docx、同步讲义高中历史中外历史纲要上-第11课《辽宋夏金元的经济与社会》讲义教师版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。

高中人教统编版第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课堂检测: 这是一份高中人教统编版第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课堂检测,共9页。试卷主要包含了单选题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会 练习题: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会 练习题,文件包含第11课+辽宋夏金元的经济与社会教学课件-2022-2023学年高一历史同步备课系列统编版中外历史纲要上pptx、第11课辽宋夏金元的经济与社会分层作业解析版docx、第11课辽宋夏金元的经济与社会分层作业原卷版docx等3份试卷配套教学资源,其中试卷共11页, 欢迎下载使用。