高中化学人教版 (新课标)选修4 化学反应原理第四节 化学反应进行的方向课堂检测

展开本章复习课

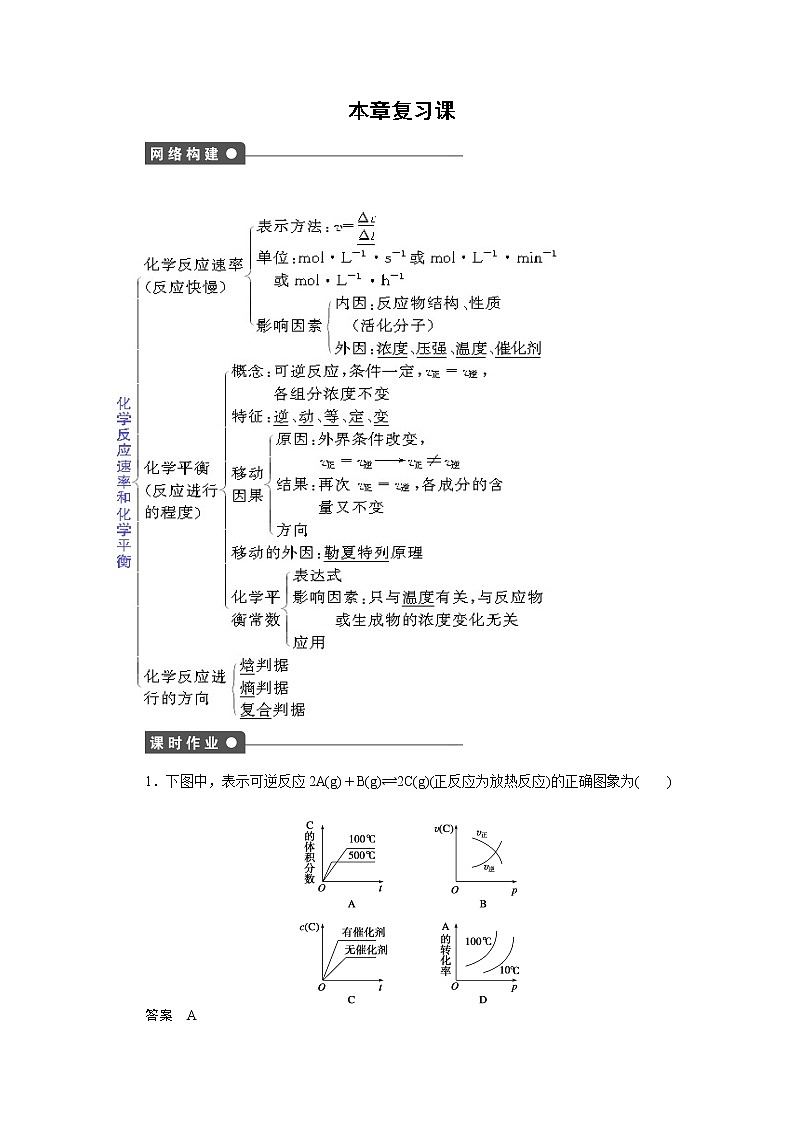

1.下图中,表示可逆反应2A(g)+B(g)2C(g)(正反应为放热反应)的正确图象为( )

答案 A

解析 随着温度的升高,化学平衡应向吸热反应方向即逆反应方向移动,所以生成物C的体积分数减小,反应物的含量增大,反应物的转化率减小。增大体系的压强,由于反应的两边都是气态物质,所以正反应和逆反应的速率都增大。而加入催化剂,只能加快反应速率,缩短达到平衡的时间,不能使平衡移动,所以达到平衡后,各组分的浓度及体积分数应该不变。

2.反应:PCl5(g)PCl3(g)+Cl2(g)①

2HI(g)H2(g)+I2(g)②

2NO2(g)N2O4(g)③

在一定条件下,达到化学平衡时,反应物的转化率均是a%。若保持各自的温度不变、体积不变,分别再加入一定量的各自的反应物,则反应物的转化率( )

A.均不变 B.均增大

C.①增大,②不变,③减小 D.①减小,②不变,③增大

答案 D

解析 对于aA(g)bB(g)+cC(g)类型的反应,如果a>b+c,再加入一定量的反应物时,平衡右移,反应物转化率增大;如果a=b+c,再加入一定量的反应物时,平衡不移动(等效平衡),转化率不变;如果a<b+c,再加入一定量的反应物时,平衡左移,反应物转化率减小。

3.某温度时,把1 mol N2O4气体通入体积为10 L的真空密闭容器中,立即出现红棕

色,反应进行4 s时,NO2的浓度为0.04 mol·L-1,再经过一定时间后,反应达到平衡,这时

容器内的压强为开始时的1.8倍。则下列说法正确的是( )

A.前4 s以N2O4的浓度变化表示的平均反应速率为0.01 mol·L-1·s-1

B.4 s时容器内的压强为开始时的1.2倍

C.平衡时容器内含0.4 mol N2O4

D.平衡时容器内含0.8 mol NO2

答案 B

解析 N2O42NO2

n起始/mol 1 0

n变化/mol 0.2 0.04×10

n4 s/mol 0.8 0.4

前4 s N2O4的浓度变化为0.2 mol/10 L=0.02 mol·L-1;

因此前4 s N2O4的平均反应速率为0.005 mol·L-1·s-1,A不正确。4 s时气体的总的物质的量为0.8 mol+0.4 mol=1.2 mol。根据压强比等于物质的量比可得B正确。设达到平衡时,N2O4的物质的量变化了x。

N2O42NO2

n起始/mol 1 0

n变化/mol x 2x

n平衡/mol 1-x 2x

根据已知条件1 mol-x+2x=1 mol+x=1.8 mol,解得x=0.8 mol。平衡时N2O4的物质的量为1 mol-x=1 mol-0.8 mol=0.2 mol,NO2的物质的量为2x=2×0.8 mol=1.6 mol,故C、D不正确。

4.

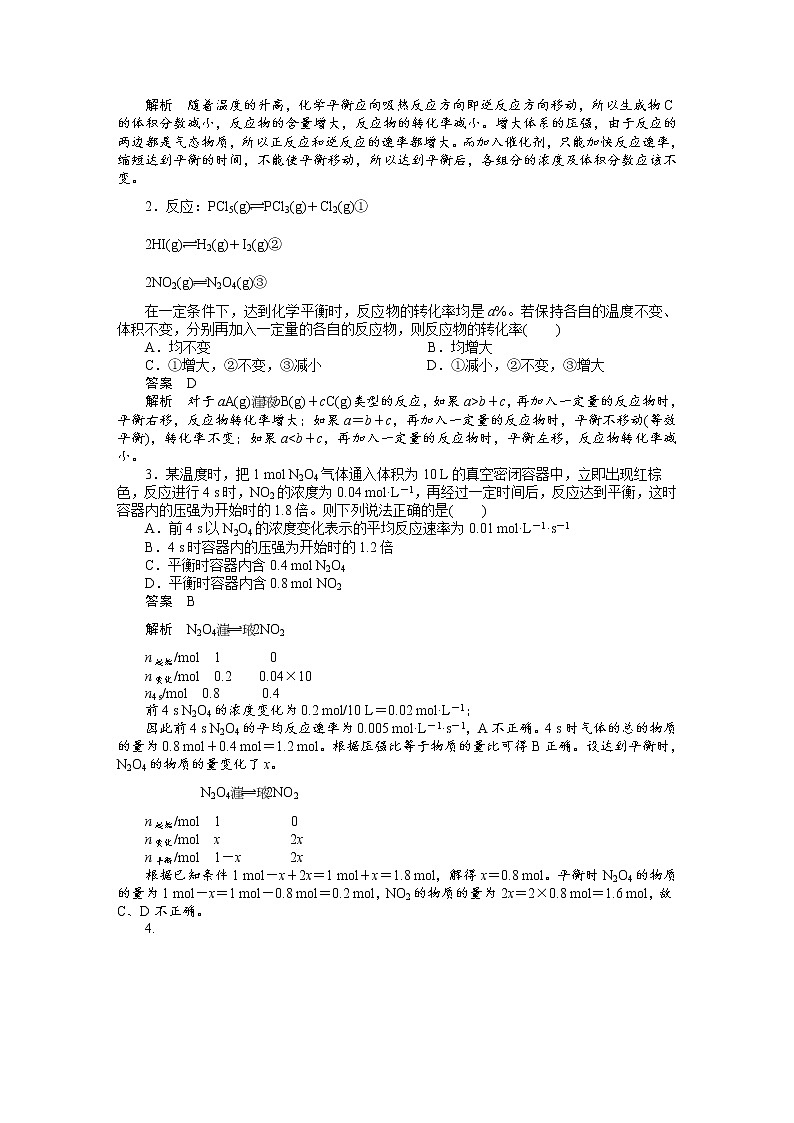

在密闭容器中进行如下反应:H2(g)+I2(g)2HI(g)。在温度T1和T2时,产物的量与反应时间的关系如图所示。符合如图所示的正确判断是( )

A.T1>T2,ΔH>0 B.T1>T2,ΔH<0

C.T1<T2,ΔH>0 D.T1<T2,ΔH<0

答案 D

解析 从图象上可以看出,T2时达到平衡所用的时间短,因此T2的温度高,即T2>T1。随温度升高,HI的含量降低,因此该反应为放热反应,即ΔH<0。

5.对于反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),能增大正反应速率的措施是( )

A.通入大量O2 B.增大容器容积

C.移去部分SO3 D.降低体系温度

答案 A

解析 可逆反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)是气体体积减小的反应,为增大正反应速率,应升温、增大压强、增大反应物的浓度或使用催化剂,只有A是可行的。

6.X、Y、Z三种气体,取X和Y按1∶1的物质的量之比混合,放入密闭容器中发生如下反应:X+2Y2Z,达到平衡后,测得混合气体中反应物的总物质的量与生成物的总物质的量之比为3∶2,则Y的转化率最接近于( )

A.33% B.40% C.50% D.65%

答案 D

解析 设X、Y的初始物质的量均为1 mol,转化的物质的量分别为a mol、2a mol、2a mol,由方程式

X + 2Y 2Z

开始(mol) 1 1 0

转化(mol) a 2a 2a

平衡(mol) 1-a 1-2a 2a

由题意得=

求得:a=,因此Y的转化率为×100%,最接近65%。

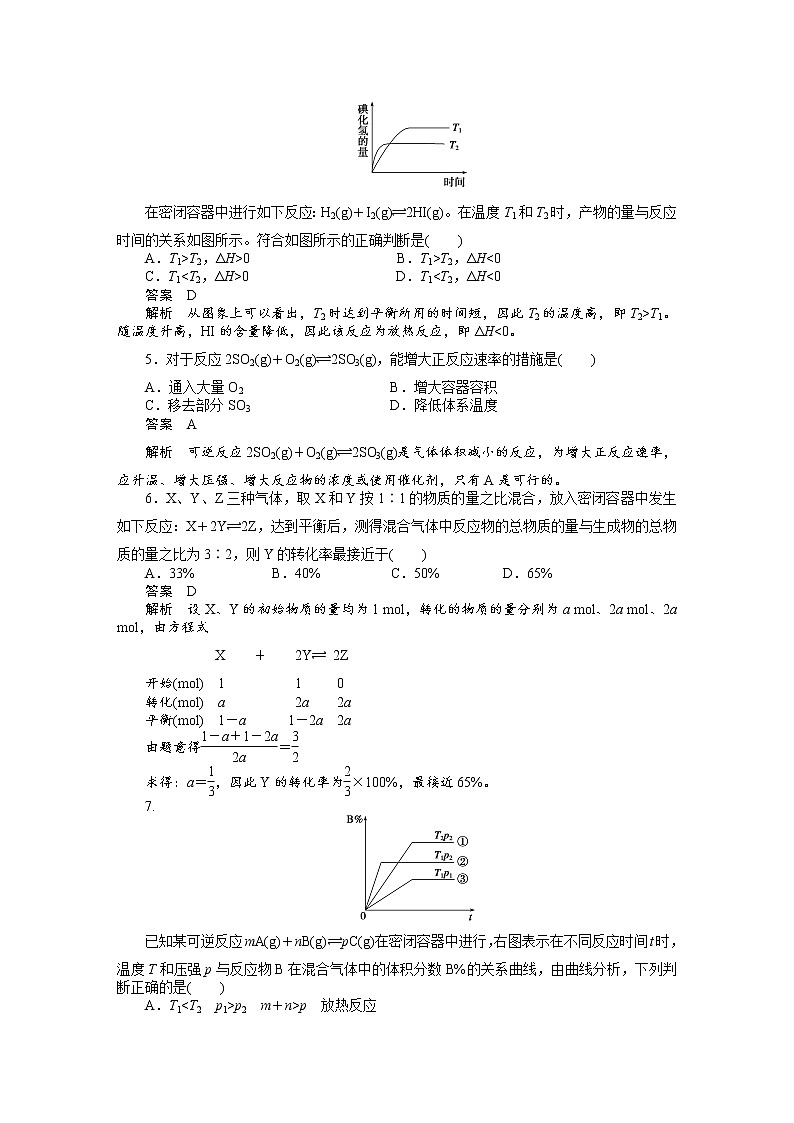

7.

已知某可逆反应mA(g)+nB(g)pC(g)在密闭容器中进行,右图表示在不同反应时间t时,温度T和压强p与反应物B在混合气体中的体积分数B%的关系曲线,由曲线分析,下列判断正确的是( )

A.T1<T2 p1>p2 m+n>p 放热反应

B.T1>T2 p1<p2 m+n>p 吸热反应

C.T1<T2 p1>p2 m+n<p 放热反应

D.T1>T2 p1<p2 m+n<p 吸热反应

答案 D

解析 本题考查根据温度、压强变化对化学平衡移动的影响来判断化学方程式的特点。分析图象,可以分两个层次考虑:(如图将三条曲线分别标为①、②、③)。从①、②曲线可知,当压强相同(为p2)时,②先达平衡,说明T1>T2;又因为T2低,B%大,即降低温度,平衡逆向移动,说明逆向放热,正向吸热。从②、③曲线可知,当温度相同(为T1)时,②先达平衡,说明p2>p1;又因为p2大,B%大,即增大压强,平衡逆向移动,说明逆方向为气体体积减小的方向,m+n<p。综合以上分析结果:T1>T2,p1<p2,m+n<p,正反应为吸热反应。

8.有甲、乙、丙三支试管,分别加入下列物质后,观察这三支试管的颜色,其中颜色最浅的是( )

甲:10 mL 0.01 mol·L-1的FeCl3溶液和10 mL 0.01 mol·L-1的KSCN溶液

乙:5 mL水、10 mL 0.01 mol·L-1的FeCl3溶液5 mL 0.01 mol·L-1的KSCN溶液

丙:10 mL 0.1 mol·L-1的FeCl3,溶液和10 mL 0.1 mol·L-1的KSCN溶液

A.甲试管 B.乙试管 C.丙试管 D.无法判断

答案 B

解析 三个试管中存在如下平衡体系:Fe3++3SCN-Fe(SCN)3(红色),由于乙试管中Fe3+和SCN-的浓度最小,故颜色最浅。

9.在一定体积的密闭容器中,进行如下化学反应:CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g),其化学平衡常数K和温度t的关系如下表:

t/℃ | 700 | 800 | 830 | 1 000 | 1 200 |

K | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.6 |

回答下列问题:

(1)该反应的化学平衡常数表达式为K=______________________________________。

(2)该反应为________(填“吸热”或“放热”)反应。

(3)能判断该反应是否达到化学平衡状态的依据是________(填字母序号)。

a.容器中压强不变

b.混合气体中c(CO)不变

c.v正(H2)=v逆(H2O)

d.c(CO2)=c(CO)

(4)某温度下,平衡浓度符合下式:c(CO2)·c(H2)=c(CO)·c(H2O),试判断此时的温度为______℃。

答案 (1) (2)吸热 (3)bc (4)830

解析 升高温度,K值增大,说明升高温度平衡正向移动,该反应的正反应为吸热反应,当c(CO2)·c(H2)=c(CO)·c(H2O)时代入平衡常数公式K=1,则温度为830℃。

10.某化学反应2AB+D在四种不同条件下进行。B、D起始浓度为0,反应物A

的浓度(mol·L-1)随反应时间(min)的变化情况如下表:

实验序号 | 温度 | 0min | 10min | 20min | 30min | 40min | 50min | 60min |

1 | 800℃ | 1.0 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

2 | 800℃ | c2 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

3 | 800℃ | c3 | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |

4 | 820℃ | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

根据上述数据,完成下列填空:

(1)在实验1中,反应在10至20 min时间内的平均速率为________mol·L-1·min-1。

(2)在实验2中,A的初始浓度c2=______mol·L-1,反应经20 min就达到了平衡,可推测实验2中还隐含的条件是____________________________。

(3)设实验3的反应速率为v3,实验1的反应速率为v1,则v3______v1(填“>”、“=”或“<”),且c3______1.0 mol·L-1(填“<”、“=”或“>”)。

(4)比较实验4和实验1,可推测该反应的正反应是______反应(填“吸热”或“放热”),理由是________________________________________________________________________。

答案 (1)0.013 (2)1.0 使用了催化剂

(3)> >

(4)吸热 温度升高时,平衡向右移动

解析 (1)v(A)==0.013 mol·L-1·min-1

(2)对比实验1与实验2可知,反应温度相同,达平衡时的A的浓度相同,说明是同一平衡状态,即c2=1.0 mol·L-1,又因实际反应的速率快,达平衡所需时间短,说明反应中使用了催化剂。

(3)对比实验3与实验1可知,从10 min至20 min,实验1中A的浓度变化值为0.13 mol·L-1,而实验3中A的浓度变化值为0.17 mol·L-1,这说明了v3>v1。又知从0 min到10 min,A的浓度变化值应大于0.17 mol·L-1,即c3>(0.92+0.17) mol·L-1=1.09 mol·L-1。

(4)对比实验4与实验1可知,两实验的起始浓度相同,反应温度不同,达平衡时实验4中A的浓度小,说明了实验中A进行的程度大,即温度越高,A的转化率越大,说明正反应为吸热反应。

11.某温度时,在2 L密闭容器中气态物质X和Y反应生成气态物质Z,它们的物质的量随时间的变化如下表所示。

t/min | X/mol | Y/mol | Z/mol |

0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

1 | 0.90 | 0.80 | 0.20 |

3 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |

5 | 0.65 | 0.30 | 0.70 |

9 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |

10 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |

14 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |

(1)根据表中数据,在该题图中相应位置上画出X、Y、Z的物质的量(n)随时间(t)变化的曲线:

(2)体系中发生反应的化学方程式是____________;

(3)列式计算该反应在0~3 min时间内产物Z的平均反应速率:__________________;

(1) 该反应达到平衡时反应物X的转化率α等于___________________________;

(5)如果该反应是放热反应。改变实验条件(温度、压强、催化剂)得到Z随时间变化的曲线①、②、③(如上图所示),则曲线①、②、③改变的实验条件分别是:

①________;②________;③________。

答案

(1)

(2)X+2Y2Z

(3)v(Z)====0.083 mol·L-1·min-1

(4)45%

(5)升高温度 加入催化剂 增大压强

解析 (1)画出对应的点直接连接起来即可。

(2)由0~1 min时,Δn(X)∶Δn(Y)∶Δn(Z)=1∶2∶2知该反应的化学方程式为:X+

2Y2Z。

(3)v(Z)====0.083 mol·L-1·min-1

(4)X的转化率α=×100%=×100%=45%。

(5)由题中图象知:平衡时,①曲线平衡时所用时间比原平衡时(9 min)短,且生成Z的量减少,故①曲线改变的条件是升高温度;②曲线的Z的物质的量与原平衡时相同,但达到平衡的时间缩短为1 min,故②曲线改变的条件是加入催化剂;③曲线平衡时所用时间比原平衡时(9 min)短,且生成Z的量增加,故③曲线改变的条件是增大压强。

高中化学第二章 化学反应速率和化学平衡第四节 化学反应进行的方向第2课时巩固练习: 这是一份高中化学第二章 化学反应速率和化学平衡第四节 化学反应进行的方向第2课时巩固练习,共5页。

人教版 (新课标)选修4 化学反应原理第四节 化学反应进行的方向复习练习题: 这是一份人教版 (新课标)选修4 化学反应原理第四节 化学反应进行的方向复习练习题,共10页。

高中化学人教版 (新课标)选修4 化学反应原理第四节 化学反应进行的方向课后作业题: 这是一份高中化学人教版 (新课标)选修4 化学反应原理第四节 化学反应进行的方向课后作业题,共6页。