高中地理人教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 走向生态文明学案设计

展开

这是一份高中地理人教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 走向生态文明学案设计,共18页。学案主要包含了从工业文明向生态文明转变,生态文明下的资源等内容,欢迎下载使用。

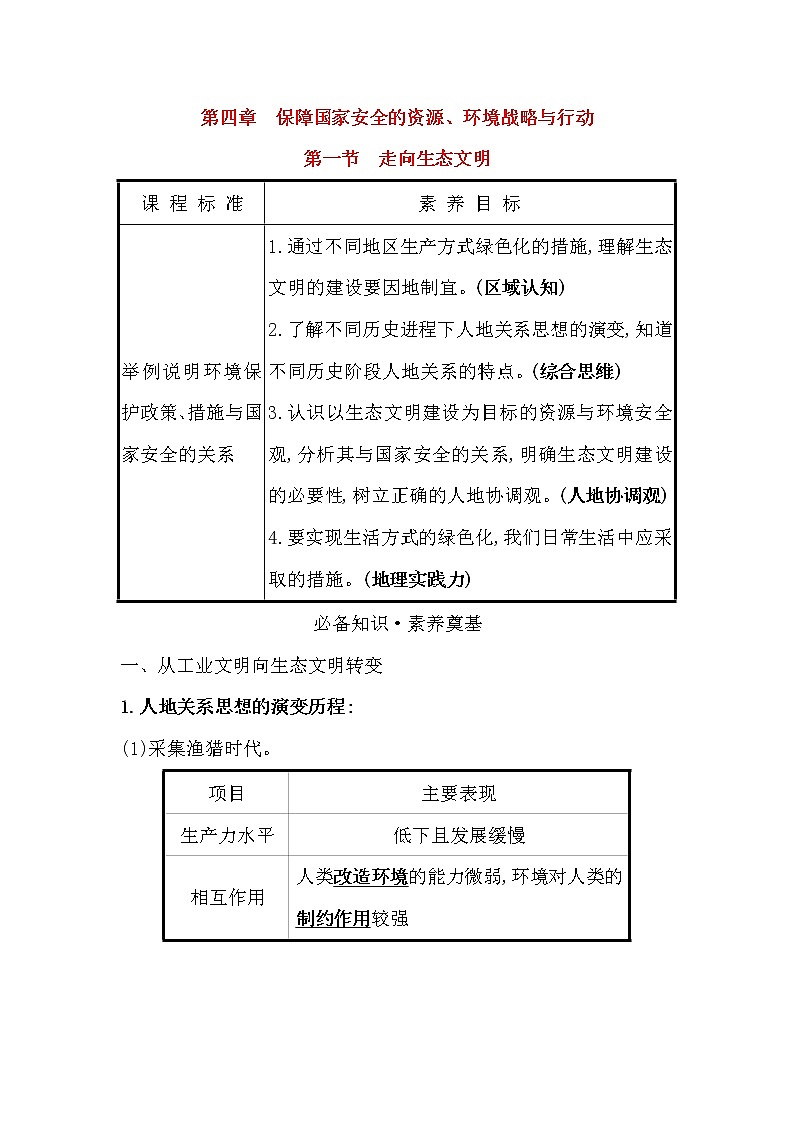

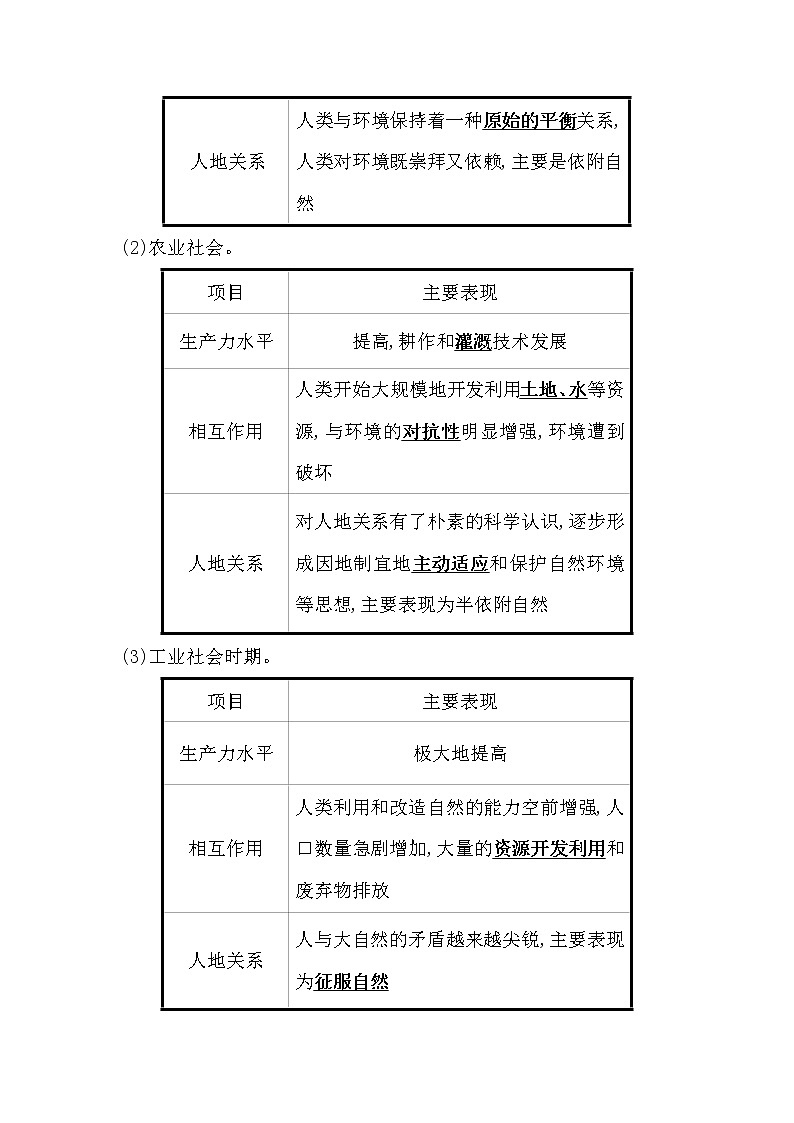

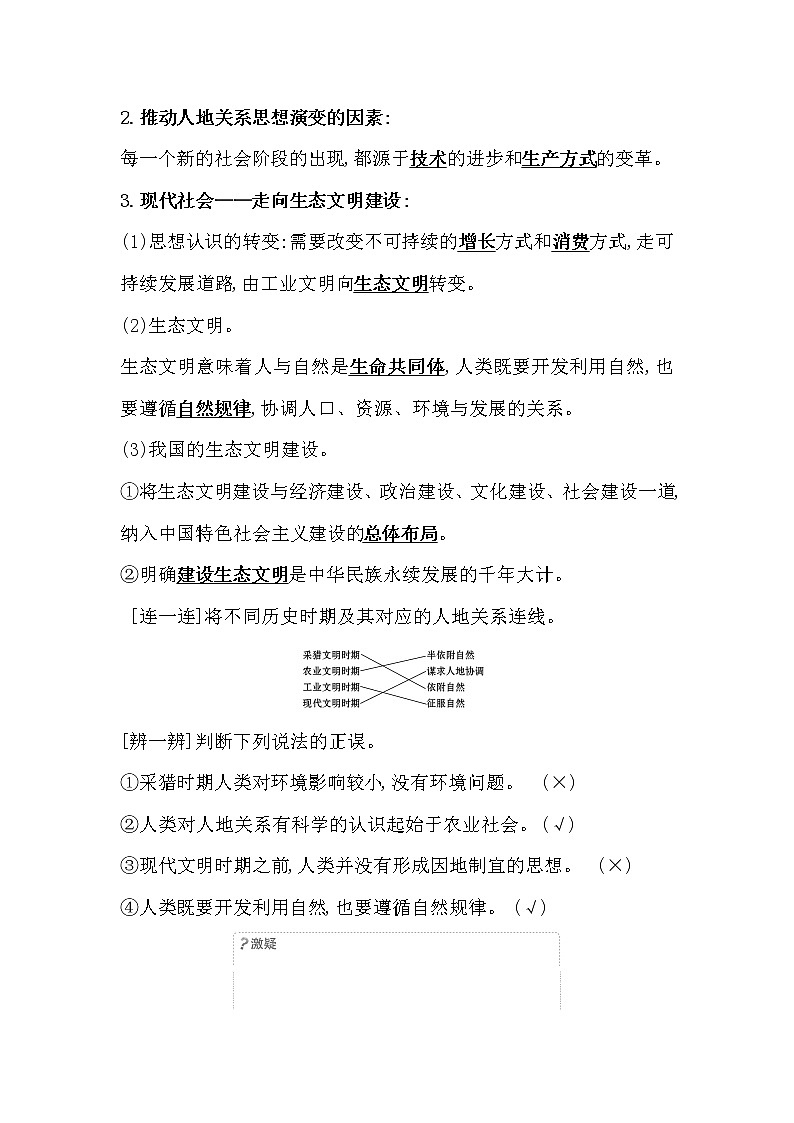

第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动第一节 走向生态文明课 程 标 准素 养 目 标举例说明环境保护政策、措施与国家安全的关系1.通过不同地区生产方式绿色化的措施,理解生态文明的建设要因地制宜。(区域认知)2.了解不同历史进程下人地关系思想的演变,知道不同历史阶段人地关系的特点。(综合思维)3.认识以生态文明建设为目标的资源与环境安全观,分析其与国家安全的关系,明确生态文明建设的必要性,树立正确的人地协调观。(人地协调观)4.要实现生活方式的绿色化,我们日常生活中应采取的措施。(地理实践力)必备知识·素养奠基一、从工业文明向生态文明转变1.人地关系思想的演变历程:(1)采集渔猎时代。项目主要表现生产力水平低下且发展缓慢相互作用人类改造环境的能力微弱,环境对人类的制约作用较强人地关系人类与环境保持着一种原始的平衡关系,人类对环境既崇拜又依赖,主要是依附自然(2)农业社会。项目主要表现生产力水平提高,耕作和灌溉技术发展相互作用人类开始大规模地开发利用土地、水等资源,与环境的对抗性明显增强,环境遭到破坏人地关系对人地关系有了朴素的科学认识,逐步形成因地制宜地主动适应和保护自然环境等思想,主要表现为半依附自然(3)工业社会时期。项目主要表现生产力水平极大地提高相互作用人类利用和改造自然的能力空前增强,人口数量急剧增加,大量的资源开发利用和废弃物排放人地关系人与大自然的矛盾越来越尖锐,主要表现为征服自然2.推动人地关系思想演变的因素:每一个新的社会阶段的出现,都源于技术的进步和生产方式的变革。3.现代社会——走向生态文明建设:(1)思想认识的转变:需要改变不可持续的增长方式和消费方式,走可持续发展道路,由工业文明向生态文明转变。(2)生态文明。生态文明意味着人与自然是生命共同体,人类既要开发利用自然,也要遵循自然规律,协调人口、资源、环境与发展的关系。(3)我国的生态文明建设。①将生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设一道,纳入中国特色社会主义建设的总体布局。②明确建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。 [连一连]将不同历史时期及其对应的人地关系连线。[辨一辨]判断下列说法的正误。①采猎时期人类对环境影响较小,没有环境问题。 (×)②人类对人地关系有科学的认识起始于农业社会。 (√)③现代文明时期之前,人类并没有形成因地制宜的思想。 (×)④人类既要开发利用自然,也要遵循自然规律。 (√) 人地关系思想演变的根本原因是什么?提示:人地关系思想演变的根本原因是生产力水平的提高。随着生产力水平不断提高,人类对自身、环境及相互关系的认识不断深入,并从人类发展需求出发形成不同的人地关系思想。二、生态文明下的资源、环境与国家安全1.资源与环境安全观的观点:人与自然和谐共生。2.资源与环境安全观的具体内容:(1)本质:寻求自然环境服务的可持续利用和服务效益最大化的平衡。3.保障资源、环境领域的国家安全:(1)根本上:牢固树立人与自然和谐共生的资源与环境安全观,以生态文明建设为目标,变革发展模式。(2)具体要求。[辨一辨]判断下列说法的正误。①资源、环境安全的本质就是实现服务效益的最大化。 (×)②绿色经济就是减少污染物的排放,降低环境污染。 (×)③变革发展模式既包括生产方式的绿色化也包括生活方式的绿色化。 (√) 人类的生产活动是否一定会产生环境问题?提示:不一定,环境问题是人类不恰当、不友好的态度和做法导致的结果,合理的人类活动和对环境友好的态度不一定会产生环境问题。关键能力·素养形成能力1 人地关系思想的历史演变1.人地关系思想的演变: 四个阶段 人地思想 人地关系2.人地关系和环境问题的产生:3.借助生产力发展的社会阶段掌握主要的人地关系思想: 下图为人类文明不同发展阶段的经济资源及生产力发展水平示意图,读图,回答(1)、(2)题。(1)对矿产、能源依赖最强的人类文明发展阶段是 ( )A.采猎文明 B.农业文明C.工业文明 D.现代文明(2)人类文明发展过程中,促进生产力跨越式发展的主导因素是 ( )A.资源 B.科技 C.市场 D.交通【思路点拨】解答本题组的关键是掌握曲线坐标图的判读方法,具体如下:【解析】(1)选C ,(2)选B 。第(1)题,农业文明阶段对土地、牲畜、劳动力的依赖最强;工业文明阶段对矿产、能源、水资源的依赖最强;现代文明阶段对信息资源的依赖最强。第(2)题,生产力的每一次跨越式发展,所依赖的对象都会有变化,现代文明阶段,生产力发展速度最快,水平最高,故促进生产力跨越式发展的主导因素是科技。 我国于1956年发行“东汉狩猎生产图”特种邮票,图中上半部是弋射图,两个猎手正在向疾飞的群鸟弯弓瞄射。下半部是收获图,描写农夫们收割、采实、挑运的劳动场面。(1)(区域认知)指出“东汉狩猎生产图”反映出的人类对自然环境施加的技术手段。提示:耕作与灌溉。(2)(人地协调观)指出这一时期的人地关系。提示:改造自然,开发利用土地、水等资源。(3)(综合思维)下列说法或做法反映的人地关系思想同人地关系演变的三个阶段(依附自然、半依附自然、征服自然)顺序相对应的是 。 ①人有多大胆,地有多大产。②民以食为天,以粮为纲。③驯养野兽,种植禾谷。提示:③②①。能力2 生态文明下的资源、环境安全观1.生态文明的理解:(1)重点:协调人与自然的关系。(2)核心:实现人与自然和谐相处,协调发展。(3)基本内涵:人与自然的关系;生态文明与现代文明的关系;生态文明建设与时代发展的关系。2.我国生态文明建设的要求:(1)整体部署。①坚持节约资源和保护环境的基本国策,把生态文明建设放在突出的战略位置。②全面促进资源节约利用,加大环境保护力度,大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,倡导绿色生活。(2)具体要求。措施具体做法思想上正确认识环境保护与经济发展的关系,树立经济、社会、生态协调发展的观念政策上从国家安全和发展的战略层面解决环境问题,把环境保护放在突出重要的位置措施上实行最为严格的环境保护制度 (2018·江苏高考改编)“十二五”期间,江苏省累计造林31.5万公顷。江苏省人工造林主要有以用材为主的杨树林,以防护和绿化功能为主的杂阔林,以果品生产为主的经济林。下表为“‘十二五’期间江苏省造林类型结构表”。据此回答(1)、(2)题。类型面积比重/%2011年2012年2013年2014年2015年杨树林25.018.718.515.613.7杂阔林44.748.452.653.655.8经济林20.621.521.922.723.4其他9.711.47.08.17.1(1)“十二五”期间江苏省林业发展战略的核心目标是 ( )①推进生态文明建设②提高造林存活率③促进区域可持续发展④提高林地生产力A.①② B.①③ C.②③ D.③④(2)“十二五”期间江苏省造林结构的变化可能导致 ( )A.生物多样性增加B.森林覆盖率降低C.果品供应能力下降D.木材供需缺口降低【思路点拨】解答本题的关键把握两点:(1)区分杨树林、杂阔林、经济林三种林木的主要功能。(2)对比表格信息,横向看同一林木的比重变化,纵向看不同林木所占比重,进而判断造林结构的变化。【解析】(1)选B,(2)选A。第(1)题,表中信息显示,“十二五”期间,江苏省大面积造林的品种以杂阔林和经济林为主,杂阔林以防护和绿化功能为主,侧重环境效益;经济林以果品生产为主,侧重经济效益。因此林业发展战略的核心目标是推进生态文明建设和促进区域可持续发展。第(2)题,随着时间的推移,江苏省的造林种类中,用材为主的杨树林面积比重降低,木材的供给量降低,以防护和绿化为主的杂阔林面积比重升高,树种的多样性随之增加,以果品为主的经济林面积比重略有增加,果品供应能力随之增加,材料中仅给出面积比重,并没有提供总面积的变化,无法证实森林覆盖率的变化。 党的十九大报告指出,建设美丽中国,为人民创造良好的生产生活环境,为全球生态安全作出贡献,并强调:“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。”建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,坚持人与自然和谐共生是新时代发展中国特色社会主义的基本方略之一。(1)(综合思维)你是如何理解“绿水青山就是金山银山”的?提示:绿水青山本身就是金山银山,我们种的常青树就是摇钱树,生态优势变成经济优势。如果能够把这些生态环境优势转化为生态农业、生态工业、生态旅游等生态经济的优势,那么绿水青山也就变成了金山银山。(2)(人地协调观)“绿水青山就是金山银山。”理论有哪些实践价值?提示:①推进绿色发展;②解决突出环境问题;③加大生态系统保护力度;④改革生态环境监管体制。课堂检测·素养达标 森林被大片砍伐,随之而来的是土地荒漠化威胁人类。于是“植树造林”活动蓬勃发展起来了,各地的防护林建起来了,“绿色长城”筑起来了。我们给大自然一份礼物,大自然便赋予人类一方乐土。据此回答1、2题。1.上述材料反映的人地关系思想主要是 ( )A.人定胜天论 B.人地协调论C.适应论 D.环境决定论2.下列活动对材料反映的人地关系有利的是 ( )A.盛世滋丁,永不加赋B.围湖造田,扩大耕地C.取缔小煤窑,关闭小火电厂D.大量施用化肥、农药【解析】1选B,2选C。第1题,人类通过植树造林活动,给大自然一份礼物这表明人类的活动有利于环境的发展;而“大自然便赋予人类一方乐土”,这表明环境的发展也有利于人类的活动。所以,此材料反映的人地关系思想主要是人地协调论的思想。第2题,盛世滋丁,永不加赋,会导致人口增长过快,人地矛盾加剧;围湖造田,扩大耕地,会使旱涝灾害加剧,不利于人地关系的协调;大量施用化肥、农药,会造成污染,破坏土壤结构,不利于农业发展;而取缔小煤窑,关闭小火电厂,会减轻对环境的破坏,使人地关系协调。 人口耕地弹性系数是耕地面积百分比和人口百分比之比,它可以衡量人口与耕地关系的紧张程度。下图示意贵州乌蒙山区各海拔地带2000年和2008年人口耕地弹性系数状况。读图完成3、4题。3.2000-2008年,人地关系趋于紧张的是 ( )A.1 300米以下地带B.1 300~1 900米地带C.2 500米以上地带D.1 900~2 500米地带4.2000-2008年,该地区1 900米以上地带人口耕地弹性系数变化及其原因可能是 ( )A.大量开垦耕地,人地关系趋于缓和B.人口迁出,人地关系趋于缓和C.大量退耕还林,人地关系趋于紧张D.人口迁入,人地关系趋于紧张【解析】3选A, 4选B。第3题,人口耕地弹性系数增大表示人均耕地面积增大,人地矛盾缓和,反之则相反。第4题,在1 900米以上的地方,这8年来人地矛盾有所缓和,最可能的原因是这个高度以上的人口向海拔低的地方迁移,人均耕地面积增大,所以人地矛盾有所缓和。 习近平同志在十九大报告中指出,加快生态文明体制改革,建设美丽中国,生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。读图,完成5、6题。 5.图中所表达的涵义理解正确的是 ( )A.生态文明建设就是把可持续发展提升到绿色发展高度B.生态文明建设必须加强对外开放,拓展能源进口渠道, 从源头上改变能源来源C.生态文明建设就是控制污染和恢复生态,是工业文明的进一步发展D.生态文明建设在一定时空范围内不会制约经济发展6.下列关于生态文明建设相关举措不合理的是 ( )A.生态文明建设要重点调整经济结构和能源结构,优化国土空间开发布局B.深入推进生态文明建设,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式C.要积极谋求生产与消费、经济与社会、城乡和地区之间的协调发展D.生态文明建设要加强区域资源开发力度,大力推进区域经济水平快速提高【解析】5选A,6选D。第5题,图中共建生态文明,共享绿色未来,所表达的涵义是生态文明建设就是把可持续发展提升到绿色发展高度;图示不能体现加强对外开放,拓展能源进口渠道, 从源头上改变能源来源;生态文明建设是生态、经济、社会的协调发展,不仅是工业文明的进一步发展;生态文明建设在一定时空范围内会制约经济发展。第6题,关于生态文明建设相关举措中,生态文明建设要重点调整经济结构和能源结构,优化国土空间开发布局;深入推进生态文明建设,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式;要积极谋求生产与消费、经济与社会、城乡和地区之间的协调发展;生态文明建设要合理控制区域资源开发力度,在保护生态环境的基础上,推进区域经济水平提高。 党的十九大报告中指出:“生态文明建设功在当代、利在千秋,我们要牢固树立社会主义生态文明观。”“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境。” “人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。”据此完成7、8题。7.下列行为与建设生态文明相违背的是 ( )A.购物时使用塑料袋B.就餐中减少一次性餐具的使用C.生活垃圾分类投放到指定位置D.上下班尽量使用公共交通8.党的十九大报告中提出要树立社会主义生态文明观符合( )A.环境决定论的观点 B.人定胜天的观点C.可持续发展的观点 D.生态优先论的观点【解析】7选A,8选C。第7题,塑料袋难降解,不利于环保,与生态文明建设相违背;少用一次性餐具,可减少对环境的破坏污染;垃圾分类投放,利于垃圾回收利用;使用公共交通,可以减少汽车尾气排放,利于环保。第8题,由“生态文明建设功在当代、利在千秋,我们要牢固树立社会主义生态文明观”可知,其符合可持续发展观,既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需求的发展。 读人类文明进程及社会经济增长主导因素变化示意图,完成9、10题。9.图中a、b、c、d曲线对应的因素正确的是 ( )A.a—原料 B.b—土地C.c—劳动力 D.d—技术10.到工业文明阶段,土地资源对社会经济发展的影响突出表现为土地的 ( )A.数量 B.质量C.类型 D.区位【解析】(1)选D,(2)选D。第(1)题,采猎文明时期劳动力数量直接决定获得劳动果实的多少,是对社会、经济增长影响最大的因素。随着生产力和生产技术的发展,劳动力数量影响作用减弱,农业文明时期土地的数量和质量决定了农产品的数量和质量,是该时期影响经济增长的主导因素。随后其影响作用逐渐下降。工业文明初期,主导产业工业生产过程中原料投入所占比重较大,成为影响经济增长的一个重要因素,后期随着技术的不断进步,原料的影响作用不断减弱,技术的影响迅速增大,成为社会经济增长的主导因素。由此可知,a对应土地,b对应劳动力,c对应原料,d对应技术。第(2)题,农业文明时期,土地的数量和质量决定了农产品的数量和质量,到工业文明阶段,土地资源的数量和质量对社会经济发展的影响作用不再明显,其影响突出表现为土地的区位。11.阅读材料,完成下列要求。 陕北高原的洛川县是我国苹果外销的生产基地之一。近年来,洛川县大力推进“果—沼—畜”模式,促进了苹果产业优质高效可持续发展。(1)为缓解土地肥力不足,洛川县苹果种植较长一段时间内主要依靠施用化肥,指出大量施用化肥的不利影响。(2)简述洛川县苹果生产采用“果—沼—畜”模式的有利影响。【解析】第(1)题,“大量施用化肥”必然增加农业成本;化肥属于无机肥,长期使用会对土壤、水体带来不利影响。第(2)题,“果—沼—畜”模式是指苹果种植、沼气、畜牧业三者结合的农业生产模式,属于生态农业模式。答案:(1)化肥投入加大农户生产成本;造成土壤板结;土壤肥力结构失衡,造成苹果品质下降;病虫害发生频率增加;易造成水体污染。 (2)利于农业产业结构多元化;形成生态良性循环,提高资源利用率;改善土壤条件;增加农民收入。

相关学案

这是一份高中地理人教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 走向生态文明学案,共3页。学案主要包含了如何完成美丽蜕变——怎么变等内容,欢迎下载使用。

这是一份地理第一节 走向生态文明优质学案及答案,共13页。学案主要包含了新课标要求,学习目标,课时安排,重点难点,预习交流,互动探究,互动探究一,互动探究二等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 走向生态文明学案,共21页。