所属成套资源:【高频单元易错题】人教版(2019)-2022学年高二下生物选择性必修2

【高频单元易错题】人教版(2019)2021-2022学年高二下生物选择性必修2第一章:种群及其动态(含答案解析)

展开

这是一份【高频单元易错题】人教版(2019)2021-2022学年高二下生物选择性必修2第一章:种群及其动态(含答案解析),共23页。

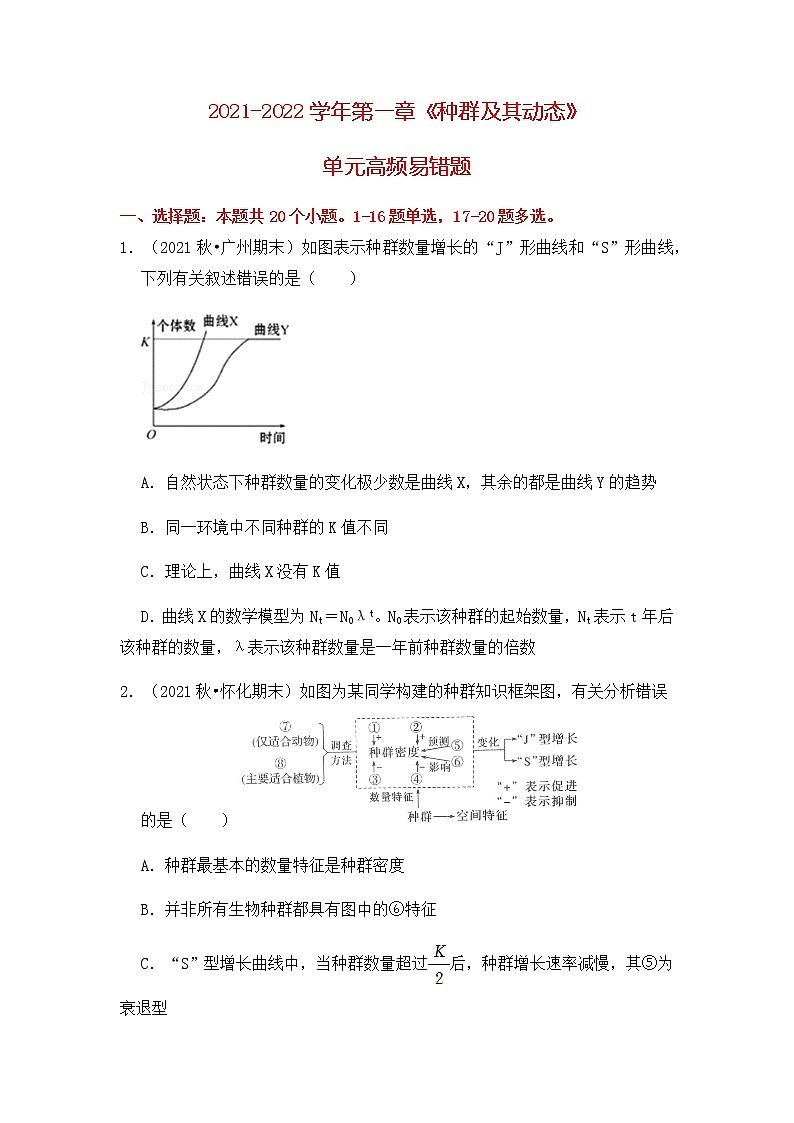

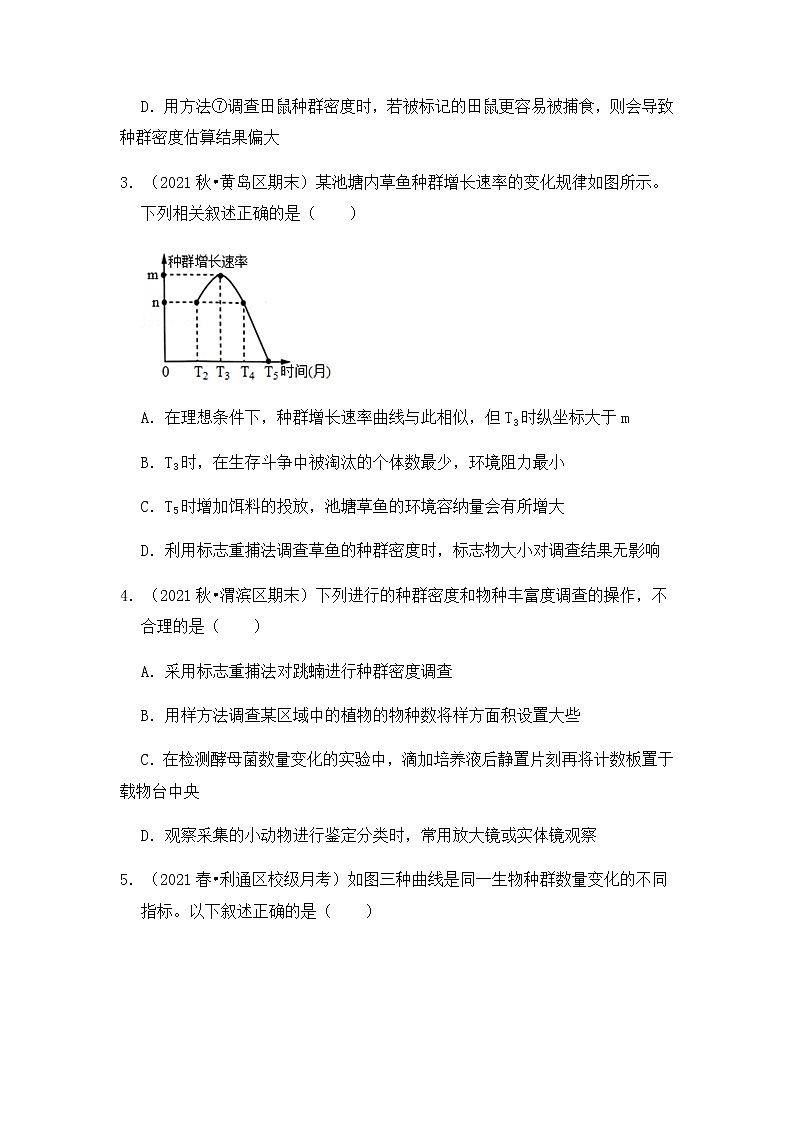

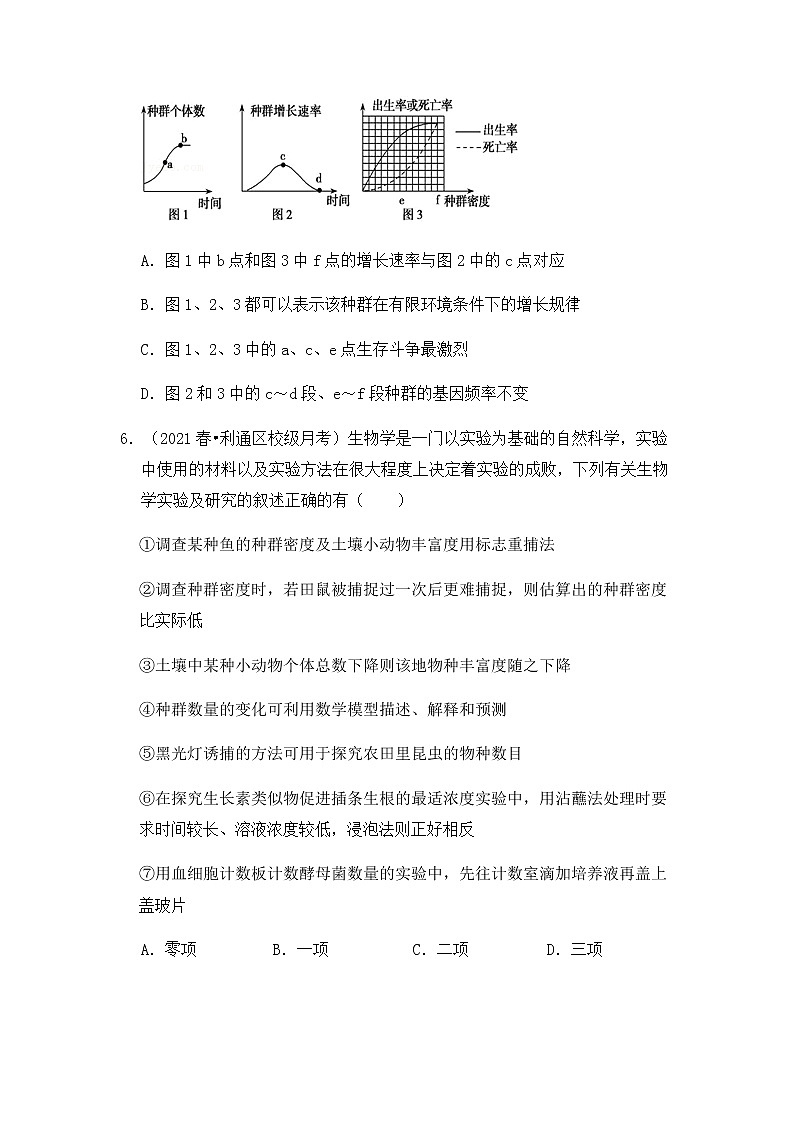

2021-2022学年第一章《种群及其动态》单元高频易错题一、选择题:本题共20个小题。1-16题单选,17-20题多选。1.(2021秋•广州期末)如图表示种群数量增长的“J”形曲线和“S”形曲线,下列有关叙述错误的是( )A.自然状态下种群数量的变化极少数是曲线X,其余的都是曲线Y的趋势B.同一环境中不同种群的K值不同 C.理论上,曲线X没有K值 D.曲线X的数学模型为Nt=N0λt。N0表示该种群的起始数量,Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数2.(2021秋•怀化期末)如图为某同学构建的种群知识框架图,有关分析错误的是( )A.种群最基本的数量特征是种群密度 B.并非所有生物种群都具有图中的⑥特征 C.“S”型增长曲线中,当种群数量超过后,种群增长速率减慢,其⑤为衰退型 D.用方法⑦调查田鼠种群密度时,若被标记的田鼠更容易被捕食,则会导致种群密度估算结果偏大3.(2021秋•黄岛区期末)某池塘内草鱼种群增长速率的变化规律如图所示。下列相关叙述正确的是( )A.在理想条件下,种群增长速率曲线与此相似,但T3时纵坐标大于m B.T3时,在生存斗争中被淘汰的个体数最少,环境阻力最小 C.T5时增加饵料的投放,池塘草鱼的环境容纳量会有所增大 D.利用标志重捕法调查草鱼的种群密度时,标志物大小对调查结果无影响4.(2021秋•渭滨区期末)下列进行的种群密度和物种丰富度调查的操作,不合理的是( )A.采用标志重捕法对跳蝻进行种群密度调查 B.用样方法调查某区域中的植物的物种数将样方面积设置大些 C.在检测酵母菌数量变化的实验中,滴加培养液后静置片刻再将计数板置于载物台中央 D.观察采集的小动物进行鉴定分类时,常用放大镜或实体镜观察5.(2021春•利通区校级月考)如图三种曲线是同一生物种群数量变化的不同指标。以下叙述正确的是( )A.图1中b点和图3中f点的增长速率与图2中的c点对应 B.图1、2、3都可以表示该种群在有限环境条件下的增长规律 C.图1、2、3中的a、c、e点生存斗争最激烈 D.图2和3中的c~d段、e~f段种群的基因频率不变6.(2021春•利通区校级月考)生物学是一门以实验为基础的自然科学,实验中使用的材料以及实验方法在很大程度上决定着实验的成败,下列有关生物学实验及研究的叙述正确的有( )①调查某种鱼的种群密度及土壤小动物丰富度用标志重捕法②调查种群密度时,若田鼠被捕捉过一次后更难捕捉,则估算出的种群密度比实际低③土壤中某种小动物个体总数下降则该地物种丰富度随之下降④种群数量的变化可利用数学模型描述、解释和预测⑤黑光灯诱捕的方法可用于探究农田里昆虫的物种数目⑥在探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度实验中,用沾蘸法处理时要求时间较长、溶液浓度较低,浸泡法则正好相反⑦用血细胞计数板计数酵母菌数量的实验中,先往计数室滴加培养液再盖上盖玻片A.零项 B.一项 C.二项 D.三项7.(2020秋•布尔津县期末)如图所示为在理想状态下和自然环境中某生物的种群数量变化曲线。下列对阴影部分的解释正确的是( )①环境中影响种群增长的阻力②环境中允许种群增长的最大值③其数量表示种群内迁出的个体数④其数量表示通过生存斗争被淘汰的个体数。A.①③ B.②③ C.①④ D.②④8.(2020秋•前郭县期末)如图是有关种群特征的概念图,有关分析错误的是( )A.①表示种群密度,是制约种群增长的因素之一 B.春运期间,北京市的人口数量变化主要取决于②③ C.预测种群数量变化的主要依据是④ D.利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫,破坏了正常的⑤9.(2021春•怀宁县校级月考)磷虾是一种具有垂直迁徙习性的海洋动物,其主要摄取浮游植物和小型浮游动物,磷虾的天敌主要在白天活动.研究人员在一天中的不同时间对某海域的磷虾进行捕捞采样,结果如下图所示,下列叙述错误的是( )A.磷虾的垂直迁徙是种群密度过大引起的结果 B.夜晚黑暗时磷虾上升到水表层,清晨则下降 C.垂直迁徙有利于磷虾增加食物摄取和躲避天敌 D.磷虾能促进海洋中不同水层的物质和能量交换10.(2020秋•和平区期末)在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,某细菌每20min 就分裂繁殖一代.现将该细菌种群(m个个体)接种到培养基上培养,理想条件下,t小时后,该种群的个体总数,是( )A.m•2t B.m•220 C.2t/20 D.m•23t11.(2020春•蓝田县期末)某生物学家在测定100平方千米的野兔的种群密度时,第一次捕获50只做上标记,然后放回到草原中,停留一段时间以后,又捕获60只,其中含标记的5只,则该草原内野兔的种群密度为( )A.500只/平方千米 B.600只/平方千米 C.5只/平方千米 D.6只/平方千米12.(2017•浙江模拟)猞猁以雪兔为食,如图为1850年~1940年的90年间,雪兔和猞猁的种群数量波动情况,则以下叙述正确的是( )A.这种种群数量波动方式属于非周期波动 B.气候、食物、领域行为等外源性因素对种群数量的影响极为强烈 C.猞猁捕食雪兔后同化的能量属于该生态系统的次级生产量 D.雪兔属于小型哺乳类,因此其存活曲线与人类类似,接近凸型13.(2022•雁江区校级开学)某研究机构对某区域的一种田鼠进行了调查,所调查样方的总面积为2 hm2(1 hm2=10000 m2),统计所捕获的鼠数量、性别等,进行标记后放归,3日后进行重捕与调查。所得到的调查数据如下表:捕捉方式捕获数(只)标记数(只)雌性个体数(只)雄性个体数(只)初捕50502822重捕50103218以下是某同学对数据的分析结果,你认为正确的是( )A.此调查方法可以用来调查土壤中蚯蚓的种群密度 B.若田鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,则统计的种群密度比实际低 C.该田鼠种群的性别比例(♀/♂)约为3:2,且该特征是所有种群都具备D.该地区田鼠的平均种群密度约为125只/hm214.(2021秋•黄岛区期末)如图是根据某草原上甲、乙两种鼠种群数量的调查结果绘制的曲线图,L值表示甲鼠种群数量是一年前种群数量的倍数,M值表示乙鼠的种群数量。不考虑甲鼠种群的迁入和迁出,下列分析正确的是( )A.甲鼠种群数量在第3年的年末达到了最小值 B.甲、乙种群的K值分别是1.0×103只和1.4×103只 C.第3~5年甲鼠的种群数量呈“S”型增长 D.乙鼠在第1年年末迁入甲鼠生活的区域,比甲鼠的繁殖能力更强15.(2021秋•尖山区校级期末)如图表示甲、乙两种群先后迁入该生态系统后的种群数量变化曲线。下列叙述错误的是( )A.在0~t2阶段,甲种群的增长率逐渐下降 B.在t3之后,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降 C.在t4之后,乙种群的种群数量呈周期性波动 D.甲、乙种群之间的竞争,是影响甲种群数量波动的外源性因素16.(2021秋•沙坪坝区校级期末)图1表示某种群数量变化的相关曲线图,图2是在理想环境和自然条件下的种群数量增长曲线,B点种群数量为。下列有关叙述正确的是( )A.根据图1可以判断该种群数量先增加后减少,然后再增加 B.图2中曲线X可表示图1中前5年种群数量的增长情况 C.图2中曲线Y表示种群在B点出现环境阻力 D.渔业捕捞时为获得持续最大捕捞量,应在图2中的B点进行捕鱼(多选)17.(2021秋•泰州期末)环保工作者对泰州地区野兔种群数量进行连年监测,以此作为环境稳定与否的评价指标之一。在某时间段内得到的数据如图所示(λ=t年种群数量/(t﹣1)年种群数量)。下列说法正确的是( )A.ab段λ值反映该地区生态环境相对稳定 B.bc段λ值变化说明种群数量正在上升 C.第5年种群的年龄组成为衰退型 D.第6年种群的出生率小于死亡率(多选)18.(2021春•南通期末)鲢鱼是滤食性鱼类,是我国主要的淡水养殖鱼类之一。在一个鲢鱼养殖的池塘,采取一定措施提高鲢鱼的环境容纳量(K值)可获得更好的经济效益。相关措施可提高鲢鱼的K值的是( )A.增加鲢鱼苗的投放量 B.科学合理投放鱼饲料 C.与食性相似鱼混合放养 D.对水体进行增氧等管理(多选)19.(2020春•南通期末)某中学生物兴趣小组利用如图装置进行标志重捕法模拟实验。相关叙述正确的是( )A.该装置可模拟调查所有动物的种群密度 B.塑料瓶中放入玻璃球,体现模拟的真实性 C.倒置摇瓶后,进入塑料袋中的塑料球即模拟被捕获的个体 D.若M1、M2、M3分别为55、49、11,则实验前红塑料球总数约为245(多选)20.(2020春•吴江区校级期末)由于全球变暖,蝗虫从非洲迁移到印度和巴基斯坦并有可能进入我国新疆地区,可能会在未来引发新一轮的世界粮食危机,我国农业部门也高度重视,正在积极科学防控中。下列叙述正确的是( )A.蝗虫种群迁入新疆地区后增长速率将会先增大后减小 B.蝗虫种群的数量波动表现为非周期性 C.蝗虫在种群密度过大时引起的内分泌失调导致种群数量迅速下降 D.引入鸭群可以把蝗虫种群密度压制在一个低水平上二、解答题:本题共4个小题。21.(2021秋•广州期末)某农场为防治鼠害做了一些调查:甲组研究人员调查了某牧场边界区域内田鼠的种群密度和年龄组成,并以体重作为划分田鼠年龄的标准,体重≤40g的为幼龄鼠,体重≥90g的为老龄鼠,其余为中龄鼠,结果如表所示;乙组研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田,在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩,为肉食性猛禽提供栖息场所,设桩一段时间后,测得大豆田中田鼠种群密度的变化如坐标图所示。请回答下列问题:体重(g)<10102030405060708090100110>110数量(只)32571027261717968102112859531(1)甲组研究人员选择用标记重捕法调查该牧场边界区域内的田鼠种群密度,是因为田鼠的 。分析表格中数据可知,该区域田鼠种群的年龄组成类型是 。年龄组成可以通过影响 来影响种群密度。(2)甲组认为若要控制该区域田鼠的种群数量,应捕杀体重大于90g的个体,乙组认为这样做不正确,从种群数量特征的角度分析,你认为乙组的理由是 。控制该区域田鼠种群数量时所采取的减少食物来源、毁灭巢穴和养殖天敌等措施的目的是 。(3)乙组图示b点以后田鼠种群密度大幅上升,从田鼠生存环境变化的角度分析,其原因是 。22.(2021秋•北林区校级期末)如图为该草原生态系统中鼠的种群数量变化的调查结果和年龄组成的变化图示,回答下列问题:(1)前10年中鼠的种群密度最小的年份是第 年,第8年时若调查鼠群的年龄组成,调查结果和图乙中的 相似,此后两年中种群数量将 (增加、减少)。(2)据甲图分析,在调查的20年间,种群数量接近“J”型增长的时间段是 ,符合此时间段的年龄组成图像是图乙中的 。(3)该草原中动物分层主要由 决定。(4)在调查土壤小动物类群丰富度时,常用 的方法进行采集、调查。用标记重捕法调查鼠的种群密度,若部分被标记的个体迁出,则调查结果将 。(5)现如今很多城市都在进行“抢人”大战,引进高素质的大学毕业生。从种群特征角度分析其目的是最终改变该城市人口的 ,进而增加人口密度。23.(2021春•赣县区校级月考)如图表示种群的数量特征之间的关系。请回答:(1)[ ] 是种群最基本的数量特征,是指种群在 中的个体数。(2)调查草地中某种双子叶植物的种群密度可以使用 法,取样的关键是要做到 。(3)可用[ ] 来预测一个种群的数量变化。24.(2022•安徽开学)一占地面积约为2k㎡的某废弃果园中长着许多杂草,还有食草昆虫、青蛙、田鼠、蛇和麻雀等动物活动。回答下列问题:(1)若要调查该废弃果园中狗尾草的种群密度,应采用 法。利用标记重捕法调查该果园中麻雀的种群密度时,第一次捕获并标记60只,第二次捕获40只,其中有标记的10只,麻雀的种群密度大约是 只/km2。若标记物脱落,则导致种群密度估算结果 (填“偏高”“偏低”或“不变”)。(2)如图1表示该果园中田鼠种群数量是前一年种群数量的倍数(λ)随时间的变化曲线。图中d点时种群的年龄结构是 型。前8年田鼠种群数量最大的点是 (填图中字母)。(3)血细胞计数板是探究培养液中酵母菌种群数量变化时需要用到的实验器材,用血细胞计数板计数时进行如图2所示的操作,统计出来的数据比实际值偏 (填“大”“小”或“不变”)。(4)1mL培养液中的活酵母菌逐个计数非常困难,应采用 的方法进行计数,在计数前常采用台盼蓝染液染色,若细胞被染成蓝色,则 (填“需要”或“不需要”)统计。(5)若某同学使用的是长和宽均为1mm,深度为0.1mm的血细胞计数板。为监测酵母菌的活细胞密度,将发酵液稀释1000倍后,经等体积染液染色,用25x16型血细胞计数板计数5个中格中的细胞数,理论上5个中方格中无色细胞的个数应不少于 ,才能达到每毫升3×109个活细胞的预期密度。

参考答案与试题解析一.选择题1.【解答】解:A、X代表的是“J”形增长曲线,Y代表的是“S”形增长曲线,在自然状态下,因为空间和资源条件有限,种群数量变化极少数是曲线X,大部分是曲线Y的趋势,但并非其余都是曲线Y的趋势,有些种群会先增长,后减小,直至消失,A错误;B、同一群落中不同种群环境容纳量可以不同,即K值可以不同,B正确;C、X代表的是“J”形增长曲线,种群数量呈指数增长,因此理论上曲线X没有K值,C正确;D、X代表的是“J”形增长曲线,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下种群数量呈指数函数增长,数学模型为为Nt=N0λt。N0表示该种群的起始数量,Nt表示t年后该种群的数量,λ﹣1表示该种群数量是一年前种群数量的倍数,D正确。故选:A。2.【解答】解:A、种群密度是种群最基本的数量特征,是衡量种群大小的指标,A正确;B、⑥表示性别比例,并非所有生物种群都具有图中的⑥特征,如多数植物没有性别比例,B正确;C、“S”型增长曲线中,当种群数量超过后,种群增长速率减慢,但种群数量依然在增长,其⑤为增长型,C错误;D、用⑦标记重捕法调查田鼠种群密度时,若被标记的田鼠更容易被捕食,则重捕的个体中被标记的个体数将减少,则会导致种群密度估算结果偏大,D正确。故选:C。3.【解答】解:A、理想条件下,种群数量增长为J型增长,种群增长速率一直增加,A错误;B、T3时,种群数量为值,在之前即存在环境阻力,因此T3时,在生存斗争中被淘汰的个体数不是最少,环境阻力也不是最小,B错误;C、T5时种群的数量为K值,增加饵料的投放,池塘草鱼的环境容纳量会有所增大,C正确;D、利用标志重捕法调查草鱼的种群密度时,标志物大小可能会影响到鱼的生存,因此对调查结果有影响,D错误。故选:C。4.【解答】解:A、跳蝻活动能力弱,活动范围小,故采用样方法对跳蝻进行种群密度调查,A错误;B、调查某区域中的植物的物种数要尽量多的包含该区域的植物种类,因此样方面积要大一些,B正确;C、滴加培养液后静置片刻是为了使酵母菌沉降在底部,C正确;D、观察采集的小动物进行鉴定分类时,一般用放大镜或实体镜,如用显微镜,要用4倍的物镜和5倍的目镜,D正确。故选:A。5.【解答】解:A、图1中b点和图3中f点的增长速率都为0,表示种群数量达到了环境容纳量,图2中的c点种群增长速率最大,表示种群数量为,A错误;B、由分析可知,图中1、2、3都可表示在有限的自然条件下种群数量变化的规律,B正确;C、图1、2、3中的b、d、f都可以表示种群达到了环境容纳量,生存斗争最激烈,C错误;D、图2和3中的c~d段、e~f段种群出生率大于死亡率,种群的基因频率改变,D错误。故选:B。6.【解答】解:①土壤小动物的丰富度不宜采用标志重捕法,标志重捕法是调查种群密度的方法之一,①错误;②用标志重捕法调查种群密度时,若被捕捉过一次的动物更难捕捉,根据“种群数量第一次捕捉数×第二次捕捉数÷第二次捕捉到的标记数”,则估算出的种群密度比实际大,②错误;③丰富度是指物种数目的组成多少,土壤中某种小动物个体总数下降,但物种数并没有减少,所以该地物种丰富度没有下降,③错误;④种群数量的变化可利用数学模型(如坐标曲线、数学公式等)描述、解释和预测,④正确;⑤黑光灯诱捕的方法只能用于探究农田里具有趋光性昆虫的物种数目和种群数量,⑤错误;⑥在探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度实验中,用浸泡法处理要求时间较长、溶液浓度较低,沾蘸法则正好相反,⑥错误;⑦用血球计数板计数酵母菌数量时需要统计方格内和在相邻两边(一般是同一方位的两边)以及夹角定点上的菌体,⑦错误;综上所述,④正确,ACD错误,B正确。故选:B。7.【解答】解:①、J型曲线是在没有环境胁迫下的增长曲线,而S型曲线是在自然条件下的,即存在竞争时的曲线,造成这种变化的原因就是环境阻力,①正确;②、环境中允许种群增长的最大值是指环境的K值,②错误;③、阴影部分表示通过环境阻力淘汰的个体,包括迁出的和死亡的个体,③错误;④、其数量表示通过生存斗争被淘汰的个体数,④正确。故选:C。8.【解答】解:A、①表示种群密度,是制约种群增长的因素之一,A正确;B、春运期间北京人口数量的变化主要是流动人口的变化,主要取决于迁入率和迁出率,B错误;C、预测种群数量变化的主要依据是④年龄组成,C正确;D、利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫,破坏了害虫种群正常的⑤性别比例,D正确。故选:B。9.【解答】解:A、根据题意可知,磷虾的天敌主要在白天活动,因此磷虾主要在夜间进行垂直迁徙进行摄食,并不是种群密度过大引起的,A错误;B、磷虾的天敌主要在白天活动,夜晚黑暗时磷虾上升到水表层,清晨则下降,躲避天敌,B错误;C、垂直迁徙有利于磷虾增加食物摄取和躲避天敌,C正确;D、磷虾能促进海洋中不同水层的物质和能量交换,D正确。故选:A。10.【解答】解:在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,细菌繁殖遵循J型增长曲线。T小时细菌繁殖代数为3t,则种群的数量为m×23t。故选:D。11.【解答】解:根据题干分析,野兔的活动能力强,活动范围广,采用的是标记重捕法;标志重捕法计算公式:种群中个体数(N)/标记总数=重捕总数/重捕中被标志的个体数,即N:50=60:5,N=600只。即100平方公里的野兔的种群密度为600只,所以每平方公里的野兔的种群密度为6只。故选:D。12.【解答】解:A、由图可知,这种种群数量波动方式属于周期波动,A错误;B、气候、食物、领域行为等外源性因素对种群数量的影响较小,B错误;C、猞猁捕食雪兔后同化的能量属于该生态系统的次级生产量,C正确;D、雪兔属于小型哺乳类,种群各年龄的死亡基本相同,其存活曲线为直线型;人类绝大多数个体都能活到生理年龄,早期死亡率极低,但一旦达到一定生理年龄时,短期内几乎全部死亡,存活曲线为凸型,D错误。故选:C。13.【解答】解:A、题中田鼠的调查方法为标志重捕法,适用于活动能力强,活动范围大的生物的调查,土壤中蚯蚓活动范围不大,不能用标志重捕法调查其种群密度,A错误;B、标记重捕法理论计算公式N=M•nm,田鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,即m值减小,N值会偏大,B错误;C、通过两次捕获情况,该田鼠种群的性别比例雌:雄(28:22,32:18)约为3:2,不是所有种群都具有性别比例,如大肠杆菌,C错误;D、该地区田鼠的平均种群密度约为(50×50﹣10)÷2=125只/hm2,D正确。故选:D。14.【解答】解:A、分析题图,甲鼠种群在第3年间的L值小于1,种群数量呈下降趋势,3年后L值一直为1,种群数量不变,因此种群数量在第3年年末达到最小值,A正确;B、环境容纳量指的是在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量,分析可知,乙鼠种群的K值约为1.4×103只,L值表示甲鼠种群数量是一年前种群数量的倍数,无法得知甲鼠种群的K值,B错误;C、第3~5年甲鼠的L值先是小于1,然后等于1,因此种群数量先下降,然后稳定不变,不是“S”型增长,C错误;D、乙鼠在第1年年末迁入甲鼠生活的区域,开始一个阶段甲和乙的种群数量都增加,不能说明乙鼠比甲鼠的繁殖能力更强,D错误。故选:A。15.【解答】解:A、在0~t2阶段,甲种群表现出S型增长,而S型曲线的增长率是逐渐下降的,A正确;B、在t3之后,乙种群迁入后两个种群的关系为捕食,其中乙是捕食者,甲是被捕食者,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降,B正确;C、在t4之后,甲、乙种群的种群数量都呈周期性波动,C正确;D、由分析可知,甲、乙种群之间是捕食关系,D错误。故选:D。16.【解答】解:A、λ>1,种群数量增长;λ<1种群数量减少;图1中λ前10年大于1,后十年小于1,所以该种群数量先增加后减少,A错误;B、图1中前5年种群数量每年以固定倍数增加,符合J型曲线模型,所以可以用图2中曲线X表示,B正确;C、图2中曲线Y为S型曲线,由于资源和空间是有限的,种群增长过程中环境阻力一直存在,C错误;D、图2中的B点时种群增长速率最大,渔业捕捞时为获得持续最大捕捞量,一般都在B点后捕捞,使其捕捞后处于最大增长速率,D错误。故选:B。17.【解答】解:A、ab段λ在1.0附近波动,代表此时种群数量相对稳定,A正确;B、bc段λ>1.0代表种群数量上升,B正确;C、第五年λ>1.0,年龄组成应为增长型,C错误;D、第六年λ从1.5下降到0.5,说明种群数量下降,出生率小于死亡率,D正确。故选:ABD。18.【解答】解:A、增加鲢鱼苗的投放量没有改变环境条件,所以不能提高K值,A错误;B、科学合理投放鱼饲料,相当于增加了鱼的食物来源,同时保证了其适宜的生存环境,可以提高K值,B正确;C、与食性相似鱼混合放养会加大鲢鱼与这些鱼的竞争,降低其环境容纳量( K值),C错误;D、对水体进行增氧等管理可以改善鲢鱼生存的环境,提高K值,D正确。故选:BD。19.【解答】解:A、调查活动能力弱,活动范围小的动物的种群密度采用样方法;调查活动能力强,活动范围大的动物的种群密度采用标志重捕法,A错误;B、塑料瓶中放入玻璃球,体现模拟的真实性,B正确;C、倒置摇瓶后,进入塑料袋中的塑料球即模拟被捕获的个体,C正确;D、若M1、M2、M3分别为55、49、11,则实验前红塑料球总数=第一次捕获数×第二次捕获数÷标志后重新捕获数=55×(49+11)÷11=300,D错误。故选:BC。20.【解答】解:A、由题意可知,该物种迁入新环境后,种群的增长速率先增加后减少,A正确;B、由于环境条件的不确定性,蝗虫种群的数量波动表现为非周期性,B正确;C、该种群密度过大时,由于内分泌失调可能导致种群的数量降低,但不一定使种群数量迅速下降,C错误;D、引入鸭群可以把蝗虫种群密度控制在一个低水平上,属于生物防治,D正确。故选:ABD。二.解答题21.【解答】解:(1)田鼠活动能力强、活动范围广,因此调查该牧场边界区域内田鼠种群密度的方法可采用标记重捕法;体重<40g的为幼龄鼠,体重>90g的为老龄鼠,其余为中龄鼠,根据表格中数据,幼龄鼠的数量为32+57+102+72+61=324只,中龄鼠的数量为71+79+68+102=320只,老龄鼠的数量为112+85+95+31=323只,各个年龄段数量差不多,说明该区域田鼠种群的年龄组成是稳定型;年龄组成可以通过影响出生率和死亡率来影响种群密度,能预测种群密度的变化。(2)若捕杀体重大于90g的田鼠,中龄鼠和幼龄鼠的种内斗争减弱,会导致该区域田鼠种群的年龄组成变为增长型,使该区域田鼠种群的出生率升高,种群数量易恢复;控制该区域田鼠种群数量时所采取的减少食物来源、毁灭巢穴和养殖天敌等措施,都是为了增加环境阻力,淘汰更多的田鼠,其目的是降低环境容纳量。(3)由图示可知,b点以后株冠形成,一方面为田鼠提供了更多的食物,另一方面由于株冠的掩护,有利于躲避敌害。故答案为:(1)活动能力强、活动范围广 稳定型 出生率和死亡率(2)捕杀体重大于90g的田鼠,会导致种群的年龄结构部变为增长型,导致出生率上升,死亡率下降,种群数量易恢复 降低田鼠的环境容纳量(K值)(3)株冠形成有利于躲避天敌、食物增加22.【解答】解:(1)图甲曲线所示种群在4~10年中种群的λ小于1,种群数量一直在减少,故在第10年时种群数量达到最低点。第8年时种群数量在减少,故与图乙中的C衰退型相对应。8~10年间种群的λ小于1,种群数量仍然在减少。(2)由图示曲线图趋势知如果持续第16到第20年间趋势,λ大于2,而且基本不变,说明种群数量将持续增加,呈“J”型曲线增长,该曲线与乙图中的A相对应。(3)食物和栖息环境决定了草原中动物分层。(4)常用取样器取样法调查土壤小动物丰富度;用标志重捕法调查时,部分被标记个体迁出,将会导致调查结果较实 际值偏大。(5)进行“抢人”大战,引进高素质的大学毕业生,是在调整年龄结构。故答案为:(1)10 C 减少(2)16—20年 A(3)食物和栖息环境(4)取样器取样法 偏高(5)年龄组成23.【解答】解:(1)种群数量最基本的特征是A种群密度,是种群在单位面积或单位体积中同种生物个体的总和。(2)种群密度的调查一般有样方法和标志重捕法。在利用样方法调查种群密度时需注意随机取样、样方大小合适,并且样本数据足够大等。样方法的适用范围:植物种群密度,昆虫卵的密度,蚜虫、跳蝻的密度等。所以,调查草地中某种双子叶植物的种群密度可以使用样方法,取样的关键是随机取样。(3)年龄组成的类型,增长型:出生率>死亡率,种群密度越来越大;稳定型:出生率=死亡率,种群密度保持稳定;衰退型:出生率<死亡率,种群密度越来越小。年龄结构通过影响种群的出生率和死亡率来影响种群密度。所以,预测种群密度的变化是E年龄组成,影响出生率和死亡率。故答案为:(1)[A]种群密度 单位面积或单位体积(2)样方 随机取样(3)[E]年龄组成24.【解答】解:(1)狗尾草属于植物,通常用样方法来估算其密度;根据标记重捕法的计算公式,60÷总=10÷40,总数=240只,又因为面积是2km2,因此密度为240÷2=120只/km2;若标记物脱落,则第二次捕获里面被标记的数目变少(如第二次捕获麻雀不到10只),因此总数偏高,密度偏高。(2)图中d点λ小于1,说明该果园中田鼠种群数量比前一年的少,因此年龄结构是衰退型;λ大于1,种群数量上升,因此前8年种群数量最大的点为b(即第4年的数量)。(3)结合示意图,可知滴入的细胞悬液过满,血球计数板计出来的数据比实际计数板上应该有的数目多,因此统计出来的数据比实际值偏大。(4)1mL培养液中的活酵母菌逐个计数非常困难,可以采用抽样检测(混合均匀,随机取样)的方法进行计数;死细胞可以被台盼蓝染成蓝色,对活酵母进行计数,不需要统计被染成蓝色的个体。(5)预期密度为每毫升3×109个活细胞,除以稀释倍数再乘以血细胞计数板的体积,即为血细胞计数板中的个数。稀释1000倍(3×109÷1000),再等体积染色相当于稀释了2倍(3×109÷2000=1.5×106个/mL),血细胞计数板的体积为0.1mm3=1×10﹣4mL,因此血细胞计数板一共有1.5×106个/mL×1×10﹣4mL=150个,血细胞计数板一共有25个中方格,故5个中方格一共有150个÷5=30个。故答案为:(1)样方 120 偏高(2)衰退 b(3)大(4)抽样检测 不需要(5)30