2020-2021学年14 应有格物致知精神教学课件ppt

展开

这是一份2020-2021学年14 应有格物致知精神教学课件ppt,共21页。PPT课件主要包含了课堂导入,作者简介,写作背景,字词积累,读字音,写字形,记词义,提出问题,分析问题,解决问题等内容,欢迎下载使用。

观察以下图片,你发现了什么?

“古人学问无遗力,少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”南宋诗人陆游在《冬夜读书示子聿》一诗中告诉我们:从书本得来的知识比较浅薄,只有通过亲身实践,才能变成自己的东西,即将书本知识化为己有,转为己用。科学家丁肇中用另一种方式阐释了这个道理。 今天 ,我们就共同学习丁肇中的《应有格物致知精神》,聆听他对我们的敦敦教诲。

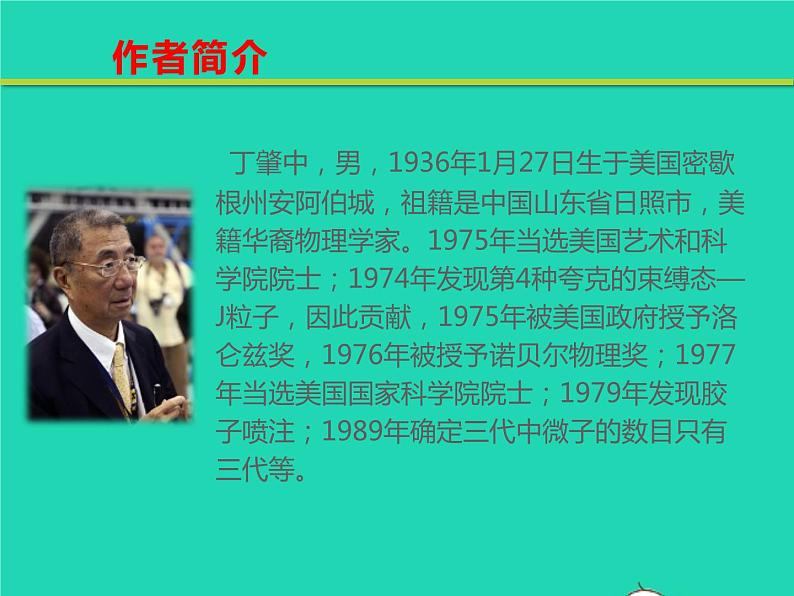

丁肇中,男,1936年1月27日生于美国密歇根州安阿伯城,祖籍是中国山东省日照市,美籍华裔物理学家。1975年当选美国艺术和科学院院士;1974年发现第4种夸克的束缚态—J粒子,因此贡献,1975年被美国政府授予洛仑兹奖,1976年被授予诺贝尔物理奖;1977年当选美国国家科学院院士;1979年发现胶子喷注;1989年确定三代中微子的数目只有三代等。

本文是作者于1991年10月在北京人民大会堂举行的“情系中华”大会上接受特别荣誉奖时发表的演讲。如丁肇中先生本人所说:“我非常荣幸地接受《瞭望》周刊授予我的‘情系中华’征文特别荣誉奖。我父亲是受中国传统教育长大的,我受的教育的一部分是传统教育,一部分是西方教育。缅怀我的父亲,我写了《怀念》这篇文章。多年来,我在学校里接触到不少中国学生,因此,我想借这个机会向大家谈谈学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。”

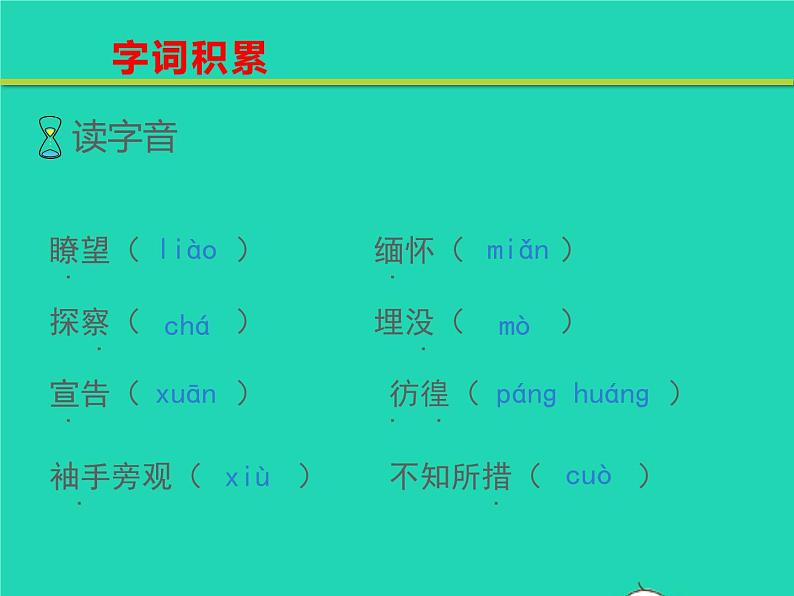

瞭望( ) 缅怀( ) . . 探察( ) 埋没( ) . .宣告( ) 彷徨( ) . . .袖手旁观( ) 不知所措( ) . .

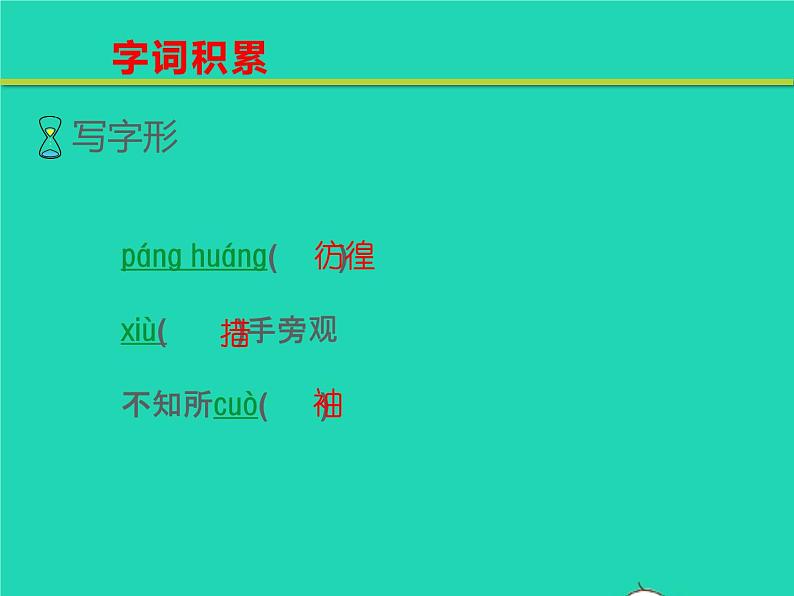

páng huáng( )xiù( )手旁观 不知所cuò( )

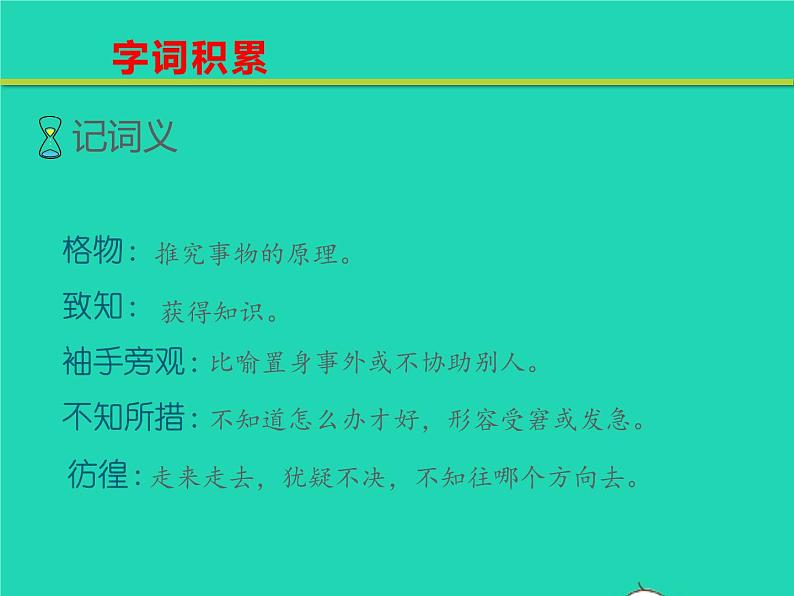

格物: 致知: 袖手旁观: 不知所措: 彷徨:

比喻置身事外或不协助别人。

不知道怎么办才好,形容受窘或发急。

走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。

第一部分( ):第二部分( ):第三部分( ):

中国学生应该怎样了解自然科学:要格物致知。

分析中国教育不重视格物致知的社会根源。

强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。

解释“概念”,引出对中国传统教育弊端原因的分析。(第2—5段)

为什么要提倡实验精神 (重要性)

1、这是科学发展的历史和实验过程证明了的

2、这是由中国传统教育的中国学生的学习弱点决定的

3、这是应付今天的世界环境必不可少的

1、寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索。

2、要有积极的态度,不能袖手旁观。

3、要有细致具体的计划,不是盲目的。

4、要有眼光(要有判断力)、勇气、毅力。

5、要保留一个怀疑求真的,不盲目地接受过 去认定的真理和学术权威的意见。

1.“格物致知”出至哪里,它的意思是什么?

“格物致知”出自《四书·大学》原文:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。”“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后齐家,齐家而后国治,国治而后天下平。”

丁教授引用“格物致知”的意思是从探察物体而得到知识。也就是通过实验得到知识。

2.传统的中国教育并不重视真正的格物和致知的原因是什么?

可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。

3.《大学》里讲的格物致知的目的是什么?这个目的与丁教授讲的格物致知的目的一样不一样?

《大学》目的是诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。不一样。丁教授讲的目的是通过实验得到新知识。

4.作者举自己在美国求学这一事例来进行论证,有什么作用?

明确:作者现身说法,以自己在美国求学的例子证明中国传统教育重理论轻实践、重思维轻动手的弊端,再次说明实践在科学研究中的重要性,使说理更加真实可信、无可辩驳。

5.判断一个人是否具备“格物致知”精神的关键是什么?

明确:判断一个人是否具备“格物致知”的精神,关键看他是否有对事物客观的、有想象力的,有计划的、积极的、主动的探索,也就是我们平日所说的“努力探索”的态度,“勇于实践”“大胆创新”的精神。不具备这些就不具备真正的“格物致知”的精神。

6.格物致知“真正的意义” 有哪两个方面?

明确:第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

1.第4段举王阳明“格物”失败的例子证明了什么?

王阳明的“格物”实是“格已”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界的。证明传统的中国教育的目的是不正确。

2.作者以自己起初在美国的经历为例,主要是为了证明什么观点?

举自己的例子是为了证明中国学生“大都偏向于理论而轻视实践,偏于抽象的思维而不愿动手”这一观点。

1.灵活多样的论证方法。①道理论证。文中引用《大学》里的话证明“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。②举例论证。文中举王阳明格竹的事例论证古代格物的途径、方法掩盖了格物致知的真正内涵,又以自己的切身事例,论证了格物致知的内涵。③对比论证。把古代的格物致知和当今世界要求的格物致知放在一起加以比较,从而突出强调了本文的论点。

2.通俗易懂、事例生动。本文虽然属于学术性演讲,但通俗易懂,听众易于接受。首先,作者在演讲过程中注意结合自己的切身体验,如作者讲到了自己初到美国大学念物理时的彷徨恐慌,这样就拉近了与听众的距离,并使他们真切地感受到格物致知精神的重要性。其次,作者运用通俗易懂的语言、生动的事例来表述自己的观点。如在谈儒家对实验的态度时,作者举出了王阳明对着竹子硬想七天来“格物”的例子,生动地说明了中国传统教育的弊端。

“真正的格物致知精神”就贯穿在我们日常学习生活的方方面面,关键是看我们每个人的头脑中究竟有没有真正的探索、实践、创新的精神。只有有了这些精神,我们的生活才是丰富多彩的,我们的思维才是开阔的。

相关课件

这是一份初中应有格物致知精神课文内容ppt课件,共44页。PPT课件主要包含了第1课时,学生活动一猜一猜,什么是格物致知,疑惑示例,解惑示例,学生活动二探一探,理清文章思路,1文章的思路,现实意义,举例王阳明等内容,欢迎下载使用。

这是一份语文八年级下册应有格物致知精神图文ppt课件,共44页。PPT课件主要包含了名师导学,名师导读,名师导练,课外技法专练,群文阅读推荐,背景解读,中学生重理论轻实验,袖手旁观,不知所措,格物致知等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中语文人教部编版八年级下册第四单元14 应有格物致知精神课文内容课件ppt,共34页。PPT课件主要包含了学习目标,走近作者,背景链接,字词学习,词语解释,整体感知,本文的论点是什么,本文的结论是什么,第一部分1,第二部分2~12等内容,欢迎下载使用。