初中语文人教部编版九年级下册9 鱼我所欲也学案

展开

这是一份初中语文人教部编版九年级下册9 鱼我所欲也学案,共10页。学案主要包含了基础知识,重点01,重点02,重点03,重点04等内容,欢迎下载使用。

1.作者简介

孟子(前372—前289),名轲,字子舆,邹(现在山东邹城市)人,战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,后世常以“孔孟”并称,尊称孟子为“亚圣”。孟子生活在兼并战争激烈的战国中期,在孔子的“仁学”基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张行“仁政”以统一天下。《孟子》是一部由孟子及其弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点和政治行动的儒家经典著作,孟子的文章说理畅达,气势恢宏并长于论辩。南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。

2.写作背景

本文选自《孟子·告子上》。《告子上》的主要内容是阐明“性善说”,即人性里天生就有向善的种子,所谓“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。”这种善的天性,就是人的“本心”。“本心”不可小视,因为它们分别是仁、义、礼、智这几种道德的萌芽形态:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让(意近‘恭敬’)之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”人应该推求“本心”,顺着“本心”的方向发展,并将它发扬光大,从而成为道德上完善的人。

【基础知识】

(1)读准字音

(2)通假字

故患有所不辟也(通“避”,躲避)

万钟则不辩礼义而受之(通“辨”,辨别)

所识穷乏者得我与(通“德”,恩惠,这里是感激的意思;通“欤”,语气助词)

乡为身死而不受(通“向”,从前)

(3)古今异义

一豆羹(古义:古代一种盛食物的器具 今义:豆类植物)

万钟于我何加焉(古义:好处 今义:增多)

是亦不可以已乎(古义:停止,放弃 今义:已经)

非独贤者有是心也(古义:代词,这种 今义:动词,是)

(4)一词多义

(5)词类活用

所识穷乏者得我与(通“德”,名词,恩惠,在这里活用为动词,感激)

(6)文言句式

判断句:

鱼,我所欲也。(“……也”,表判断)

省略句:

乡为身死而不受。(省略主语“我”,“为”后面省略介词宾语“礼义”,“受”后面省略了宾语“施舍”)

倒装句:

万钟于我何加焉!(宾语前置,应为“加何”)

【重点01】整体感知

1.概括本文大意。

明确:人在进行选择时,应以义为重;人应保持自己的“本心”。

2.划分本文段落。

文章第一段分为三层。

第一层(从开头到“舍生取义者也”):提出本文中心论点。作者先讲一个生活常理,即在鱼和熊掌不可以同时得到的情况下,一般要“舍鱼而取熊掌”,以这个生活常理为喻,自然地引出在生和义无法同时兼顾的情况下应该“舍生而取义”的结论,这也是本文的主旨。

第二层(从“生,亦我所欲也”到“是故所恶有甚于死者”:对论点进行具体的分析与阐释。第一层中用比喻论证的方法引出论点,虽然很巧妙,但比喻毕竟不是严密的论证,第二层就直接对论点进行较深人的分析与阐释了。

第三层(“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能铢丧耳”),作者进一步指出,其实人人都有向善之心,之所以只有“贤者”才能做到“舍生取义”,是因为“贤者”能够保有“本心”而已。

第二段运用的是举例论证法。作者以“一箪食,一豆羹”为例告诉我们,这看似微不足道的“一箪食,一豆羹”,当它关乎生死的时候,也能考验一个人的品德。“呼尔”“蹴尔”而与之,则“行道之人”与“乞人”都不屑受之,这就是人没有丧失“本心”的表现。

【重点02】疏通文意

(1)指出下列句中的通假字,并解释。

①故患有所不辟也②万钟则不辩礼义而受之

③所识穷乏者得我与④乡为身死而不受

(2)辨析加点词语在不同句子中的意思。

①非独贤者有是心也 是亦不可以已乎

②乡为身死而不受 今为宫室之美而獉之

③呼尔而与之 由是则生而有不用也

④所欲有甚于生者 万钟于我何加焉

(3)翻译下列句子。

①由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

②呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

③万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉。

④此之谓失其本心。

选若干名同学回答

明确:(1)①“辟”通“避”,躲避。②“辩”通“辨”,辨别。③“得”通“德”,恩惠,这里是感激之意。“与”通“欤”,语气词。④“乡”通“向”,从前。

(2)①是:这种;这种做法。②为:宁愿;为了;接受。

③而:表修饰,不译;表转折,却。④于:比;对。

(3)①采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。②轻蔑地吆喝着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,乞丐也不愿意接受。③(可是有的人)见了“万钟”的优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了,这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?④这就叫作丧失了人所固有的羞恶廉耻之心。

【重点03】品悟论证方法

1.作者是怎样引出中心论点的?这样写有什么好处?

文章的中心论点是“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中更美者合乎情理也符合逻辑。由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然而明晓。

2.论点提出以后,文章是怎样围绕论点逐层论述的?

本文首先提出在生与义不可兼得的情况下要“舍生取义”,这是全文的论点。然后说明之所以如此,是因为人都有“欲生而不为苟得,恶死而有所不辟”之心,即“羞恶之心”;又从反面来说,如果人只是欲生恶死,那就会不顾礼义,什么事都做得出来。因此,重要的是,求生避患不能违背“义”的原则。这种“羞恶之心”是人人都有的,但只有贤者才不会丧失。为什么有些人会丧失呢?是因为他们为物欲所蔽。例如,有人不食“嗟来之食”,这说明他有羞恶之心,可后来却“不辩礼义”而接受“万钟之禄”,这就是物欲使他的羞恶之心丧失了。可见,要做到“舍生取义”,就必须使自己的羞恶之心不为物欲所蔽。

3.在论证论点的过程中,作者运用了哪些论证方法?谈谈你的看法。

运用了道理论证。“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”这是从正面论证义比生更珍贵。“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?”这是从反面论证义比生更珍贵。“由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”这是从客观事实论证义比生更珍贵,在二者不可兼得时舍生取义。

运用了事例论证。“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。”用“贫者不受嗟来之食”的事例说明了人们把义看得比生更为珍贵,在二者不可兼得时就会舍生取义。

运用了比喻论证。鱼与熊掌的比方就是比喻论证。

运用了对比论证。不吃嗟来之食和不辨礼义而受万钟之禄的对比,论证了舍生取义的可贵、见利忘义的可耻。

【重点04】感悟精彩语句

1. “生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”这句话有什么含义?

“甚于生者”是指“义”;所说的“甚于死者”就是“不义”。作者从正面阐述:为了“义”,可以“舍生”;即使死掉,也不做“不义”的事。强调义的重要性。

2.这篇文章主要运用了哪些修辞方法?结合内容分析其作用。

本文主要运用了比喻、对比、排比等修辞。

比喻:“舍鱼而取熊掌”文章正是以这样一个巧妙的比喻开始,它恰当地说明了在人们所喜爱的两件事物不能同时兼得的情况下,就必须择优而取。

对比:生和义对比,义比生更可贵;死与不义比,不义比死更可恶。用“不食嗟来之食”与“不辨礼义而受万钟”作对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的权贵们。这就起到了突出中心思想的作用。

排比:文中很多语句都是排比。增强了文章的气势和论辩力量。

你如何评价《鱼我所欲也》一文的思想内容?

义的价值高于生命,人应该有舍身取义的精神,这一观点在战国时代就有积极作用,对后世文官武将,乃至老百姓的精神修养都有极好的影响。如苏武、岳飞、邓世昌、朱自清、闻一多。但孟子“舍生取义”观点的根据是唯心主义的性善论,他的说理仅止于是否丧失“本心”,有明显的局限性。随着时代的发展,“义”的内涵发生了变化。我们现在所说的“义”是指社会公义,“利”指一己之私利,即个人利益要服从于集体利益、国家利益以至民族利益。在当今社会,面对越来越多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应该作出正确的抉择。

一、语基达标训练

1.下列各组加点字的注音全都正确的一项是( )

A.蹴尔而与之(cù) 故不为苟得也(jù)

B.一豆羹(gēng) 所识穷乏者得我与(yǔ)

C.死亦我所恶(wù) 乞人不屑也(xiè)

D.一箪食(dàn) 乡为身死而不受(xiāng)

2.下列各句中不含通假字的一项是( )

A.故患有所不辟也

B.万钟则不辩礼义而受之

C.此之谓失其本心

D.乡为身死而不受

3.下列说法不正确的一项是( )

A.《孟子》是记录战国时期思想家孟轲及其弟子的思想和政治言论的书。

B.文中最能概括全篇主旨的句子是:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。”

C.第二段通过举例论证、正反对比论证来阐明不应该因为物欲而丧失本心。

D.文中运用了排比、对比等修辞手法,情感强烈,说理透彻精辟。

二、语用能力提升

4.本文的中心论点是哪一句?它是怎样提出来的?为什么不直接提出来?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5.“此之谓失其本心”中的“本心”具体指什么?这与“舍生取义”有何联系?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

三、课文内容回顾

6.填空。

(1)万钟则不辩礼义而受之,__________________!

(2)呼尔而与之,行道之人弗受;______________,乞人不屑也。

(3)生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,______________________________________________________________。

(4)文中能体现“性本善”的思想的句子是:_______________________________________________________________,

______________________________,_______________________________。

7.文学常识填空。

《鱼我所欲也》选自《______________》,本文着重谈论当生命与大义不可兼得时应____________的中心论点。你所知道的出自《孟子》的成语还有“____________”“____________”等。

四、课内精彩阅读

阅读“一箪食……此之谓失其本心”,回答问题。

8.解释下列句子中加点的词。

(1)行道之人弗受( )

(2)妻妾之奉( )

(3)所识穷乏者得我与( )

9.下列句子中加点词的意思相同的一项是( )

A.一箪食 食之不能尽其材

B.万钟于我何加焉 既加冠

C.所识穷乏者得我与 欲穷其林

D.是亦不可以已乎 死而后已

10.用现代汉语翻译下面的句子。

蹴尔而与之,乞人不屑也。

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

11.作者在文中批评了哪一类人?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

五、课外类文阅读

阅读下面的文言文,回答问题。

[甲] 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

[乙] 孔子见齐景公,景公致廪丘①以为养②。孔子辞不受,入谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄。今说③景公,景公未之行④而赐之廪丘,其不知丘⑤亦甚矣。”令弟子趣⑥驾,辞而行。

[注] ①廪(lǐn)丘:地名。②养:供养之地。③说(shuì):游说。④未之行:没有采纳我的主张。⑤丘:孔子,名丘。⑥趣:催促。

12.对下列句子中加点词的解释不正确的一项是(2分)( )

A.万钟则不辩礼义而受之(同“辨”,辨别)

B.所识穷乏者得我与(同“德”,感恩、感激)

C.孔子辞不受(推辞)

D.入谓弟子曰(认为)

13.下列句子中加点词的意思和用法相同的一项是(3分)( )

A.行道之人弗受 属予作文以记之

B.万钟于我何加焉 迁客骚人,多会于此

C.景公致廪丘以为养 不以物喜,不以己悲

D.辞而行 日出而林霏开

14.下列对甲、乙两文的理解与分析,不正确的一项是( )

A.甲文中列举事例,通过以前和现在对“万钟”的态度的对比,论证了人不能失去“本心”。

B.甲文中的“本心”是指一个人本来就有的羞恶之心,就是“义”,也就是“善”的本性。

C.乙文中孔子不肯接受景公赏赐给他的供养之地,是因为“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉”。

D.乙文中的齐景公是一个尊重知识分子并了解其内心需求的古代开明君主的形象。

15.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之。

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(2)吾闻君子当功以受禄。

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

1.[解析] C A项,“苟”应读“gǒu”;B项,“与”应读“yú”;D项,“箪”应读“dān”,“乡”应读“xiàng”。

2.C 3.B

4.中心论点:生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。这个中心论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设喻而后提出论点,是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是更为美味者。二者不可兼得,取其中最美者合乎情理也符合逻辑。由此及彼,由浅入深,引出“生与义”的论题来,自然、明晓。

5.“本心”具体指“人固有的羞恶之心”。“义”产生于“羞恶之心”,有“羞恶之心”,才会按“义”的原则行事,才有可能在关键时刻舍生取义。

6.(1)万钟于我何加焉(2)蹴尔而与之

(3)舍生而取义者也(4)非独贤者有是心也 人皆有之 贤者能勿丧耳

7.孟子·告子上 舍生取义 明察秋毫 缘木求鱼

8.(1)不。(2)侍奉。(3)同“德”,感恩、感激。

9.[解析] D D项,两个“已”都是“停止”的意思。A项,“食”分别为“食物”“同‘饲’,喂养”的意思;B项,“加”分别为“益处”“戴”的意思;C项,“穷”分别为“贫穷”“穷尽”的意思。

10.[解析] 此题考查对文言句子的翻译能力。要忠于原句,逐一落实关键词。

[答案] 用脚踩踏着给别人吃,乞丐也不肯接受。

11.[解析] 此题考查对文意的理解能力。解答此题可采用倒推法:作者在文中认为应该停止的行为是“为宫室之美为之”“为妻妾之奉为之”“为所识穷乏者得我而为之”,这些行为都属于“万钟则不辩礼义而受之”之人的行为。作者所要批评的正是这类人。

[答案] 作者在文中批评了“万钟则不辩礼义而受之”的人。

12.[解析] D “谓”意为“告诉,对……说”。

13.[解析] D “而”均为连词,表承接。

14.D

15.(1)先前(为了“礼义”),宁愿死也不接受施舍,现在为了妻妾的侍奉却接受了。

(2)我听说君子按照功劳的大小来接受俸禄。

[参考译文]

[乙] 孔子拜见齐景公,景公把廪丘这个地方赐给他,以此作为他的供养之地。孔子推辞没有接受,回到住处对弟子说:“我听说君子按照功劳的大小来接受俸禄。如今我游说景公,景公并没有采纳我的主张,却赐给我廪丘这个地方,他太不了解我了。”让弟子驱车,辞别景公离去。学习目标

重点难点

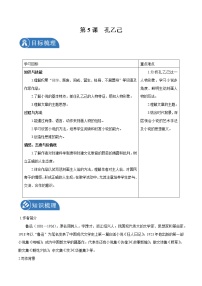

知识与技能

1.积累文言文常用的实词和虚词,扩充文言词汇量,逐步提高文言文阅读能力。

2.了解孟子的道德主张,领会文章的思想内涵。

过程与方法

1.强化朗读训练、品味《孟子》散文的语言特色。

2.把握古人运用具体事例、正反对比或比喻说理的方法,理解作者的观点。

情感、态度与价值观

引导学生正确选择,摒弃一己之私利,将正义、道义放在首位,明辨是非,永葆善良之心,做一个大写的人。

1.理解文意,理清论证思路,背诵课文。

2.掌握本文的论证方法。

3.理解“失其本心”中“本心”的内涵,辨析“失其本心”与“舍生取义”的关系,把握本文的主旨。

相关学案

这是一份初中人教部编版鱼我所欲也学案设计,共6页。学案主要包含了教学目标,背景知识等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中语文人教部编版九年级下册7* 溜索学案设计,共8页。学案主要包含了基础知识,千钧之力,战战兢兢,重点01,重点02,重点03,重点04,交流点拨等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中语文人教部编版九年级下册19 枣儿学案,共10页。学案主要包含了重点01,初读课文,整体感知,再读课文,梳理结构,重点02,重点03,重点04等内容,欢迎下载使用。