人教版(五四制)九年级化学 2.5 单元复习 课件

展开

这是一份人教版(五四制)九年级化学 2.5 单元复习 课件,共29页。

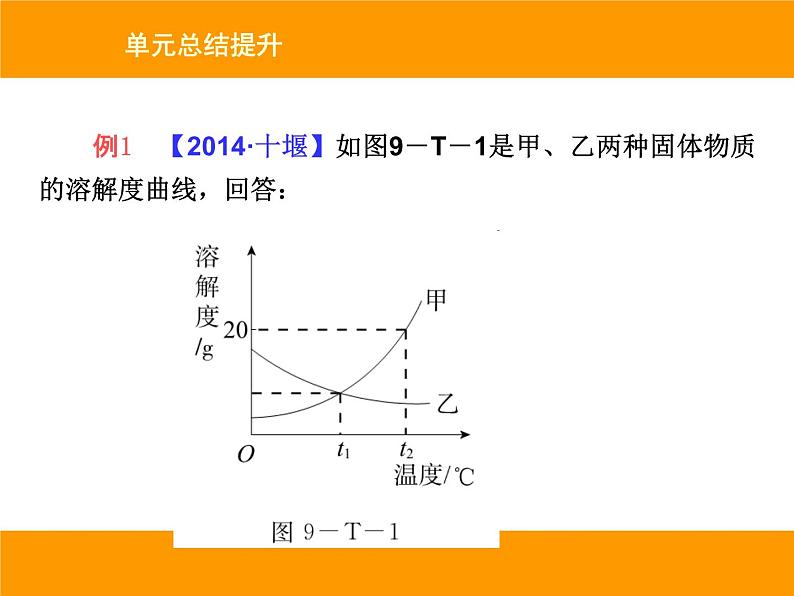

单元总结提升单元总结提升类型一 溶解度曲线及其综合运用 溶解度曲线包含着丰富的信息,解题时必须深入理解曲线包含的各方面的含义,尤其是温度对该物质溶解度的影响情况,然后再进一步判断该物质的饱和溶液与不饱和溶液的转化方法,以及溶质的质量分数的变化情况等。单元总结提升例1 【2014·十堰】如图9-T-1是甲、乙两种固体物质的溶解度曲线,回答: 单元总结提升(1)__________℃时,甲、乙两种物质的溶解度相同。(2)在t1 ℃时,将甲的饱和溶液变为不饱和溶液可采用的方法是______________________。(3)t2 ℃时,将25 g甲放入100 g水中,发现固体先全部溶解,一段时间后又有晶体析出,请你解释甲固体全部溶解的原因____________________。加入水(或加入溶剂) 甲物质溶于水时放热 t1单元总结提升(4)下列说法正确的是________。①t2 ℃时,甲溶液的溶质质量分数比乙溶液的大②甲中含有少量的乙可采用降温结晶的方法提纯甲③t2 ℃时,将等质量的甲、乙两物质分别加水配成饱和溶液,甲溶液质量比乙溶液质量小④将t1 ℃甲、乙的饱和溶液升温至t2 ℃时,甲、乙溶液的溶质质量分数都不变①③ 单元总结提升[解析] (1)t1 ℃时,甲、乙两物质的溶解度曲线相交于一点,二者的溶解度相同。(2)在t1 ℃时,将甲的饱和溶液变为不饱和溶液,温度不变,所以可采用的方法是加入水。(3)t2 ℃时甲的溶解度是20 g,因为甲的溶解度随温度的升高而增大,此温度下将25 g甲放入100 g水中,若开始发现固体全部溶解,一段时间后又有部分晶体析出,说明开始物质溶于水放热,使温度升高,甲的溶解度增大,当温度恢复至t2 ℃时,溶解度又恢复到20 g,所以析出晶体。单元总结提升(4)①t2 ℃时,没有指明甲、乙溶液的状态,所以无法判断溶液中溶质的质量分数大小,故错误;②甲的溶解度随温度的升高而增大,乙的溶解度随温度的升高而减小,所以甲中含有少量的乙可采用降温结晶的方法提纯甲,正确;③t2 ℃时甲的溶解度大于乙的溶解度,所以将等质量的甲、乙两物质分别加水配成饱和溶液,需要水的质量乙比甲多,所以甲溶液质量比乙溶液质量小,正确;④由于甲的溶解度随温度的升高而增大,乙的溶解度随温度升高而减小,所以将t1 ℃甲、乙的饱和溶液升温至t2 ℃时,甲溶液的溶质的质量分数不变;乙溶液有晶体析出,但溶剂的质量不变,则溶质的质量分数减小,故④错误。单元总结提升针对训练1. [2014·抚州] 如图9-T-2为甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线示意图,根据图回答: 单元总结提升ac t1 ℃时甲和丙的溶解度相等33.3%甲和乙乙>甲>丙单元总结提升类型二 一定溶质质量分数溶液的配制 从实验仪器、步骤、误差分析等角度全面考查一定溶质质量分数溶液的配制,解此类题的关键是要回忆起做实验的主要操作步骤,通过步骤来回忆所需选用的仪器和操作要领。单元总结提升例2 [2014·黔东南]化学是一门以实验为基础的自然学科。如图9-T-3是实验室常用的部分实验仪器,请按要求回答:单元总结提升(1)现用氯化钠固体配制50 g质量分数为10%的氯化钠溶液,整个配制过程中不需要的实验仪器有____________(填编号)。(2)主要的实验步骤是:①计算:计算所需氯化钠固体的质量和水的体积。②称量:a.使用称量仪器的第一步是______________。(写出操作过程)CH 调节天平平衡 单元总结提升b.称取__________g氯化钠固体,量取所需水的体积时应选用__________mL(填“10”“50”或“100”)的量筒。③溶解:将称好的氯化钠固体倒入容器中,然后加水使其溶解,并不断搅拌。④瓶装:将配制好的溶液装入上述仪器________(填仪器名称)中并贴上标签。⑤误差分析:在量取水的体积时俯视读数,则导致溶液中溶质的质量分数__________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。5 50滴瓶 偏大 单元总结提升针对训练2.【2014·成都】 某同学配制60 g溶质的质量分数为5%的NaCl溶液,准备了下列实验用品。请回答下列问题:单元总结提升(1)该同学按下列实验步骤进行:①计算,②称量,③量取,④__________(填步骤名称)。(2)配制过程还缺少的一种玻璃仪器是__________________(填名称)。(3)计算所需NaCl的质量为__________g,称量时,NaCl应放在托盘天平的__________(填“左盘”或“右盘”)上。溶解玻璃棒3左盘单元总结提升(4)量取蒸馏水的操作如下:将蒸馏水注入量筒,待液面接近量取体积的对应刻度线时,改用__________(填仪器名称)滴加蒸馏水至刻度线。图9-T-5中该同学的观察方式正确的是__________(填序号)。胶头滴管A单元总结提升(5)若用C所示观察方式量取水的体积,所配制溶液的溶质质量分数会__________(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。偏大 [解析] 配制过程中还需要的玻璃仪器是玻璃棒,在溶解过程中用于搅拌;所需食盐的质量为60 g×5%=3 g;量取水时,待液面接近量取体积的对应刻度线时,改用胶头滴管滴加,读数时视线应与量筒内液体凹液面的最低处保持水平;若用C所示的观察方式量取水的体积,量取的水的体积比实际要少,所配制溶液的溶质质量分数会偏大。单元总结提升类型三 溶质的质量分数与化学方程式的综合计算溶质的质量分数与化学方程式的综合计算一般有以下几种呈现方式:直观文字叙述式、表格数据式、图像坐标分析式、图解实验式等,无论哪种形式,都需要注意代入化学方程式的已知量应为纯净物的质量。这类计算常与质量守恒相结合,利用相关质量的差,来确定某一气体或沉淀的质量。单元总结提升例3 【2014·湖北】 小夏在实验室取10 g锌粒和93.7 g稀硫酸放在气体发生装置中制取氢气,实验过程中,收集到的氢气与反应时间的关系如图9-T-6所示,求反应后所得硫酸锌溶液中溶质的质量分数。单元总结提升单元总结提升单元总结提升[解析] 根据图中数据可以判断完全反应后生成氢气的质量;根据氢气的质量可以计算反应生成硫酸锌的质量及参加反应的锌的质量,进一步可以计算反应结束后所得溶液中溶质的质量分数。单元总结提升针对训练3.【2014·揭阳】向20 g CaCO3中不断地加入稀盐酸,其变化图像如图9-T-7所示。请回答以下问题:单元总结提升(1)当20 g CaCO3完全反应时,所加稀盐酸的质量为__________g。(2)所加稀盐酸的溶质质量分数为多少?【答案】36.5% 40单元总结提升单元总结提升4.铜镁合金常用作飞机天线等导电材料。欲测定合金的组成(其他元素忽略不计),进行如下实验:取铜镁合金10 g放入烧杯,将200 g稀硫酸分4次加入烧杯中,充分反应后,测得剩余固体的质量记录如下表。请计算:单元总结提升(1)铜镁合金中铜的质量。(2)求所加稀硫酸中溶质的质量分数。(写出计算过程)单元总结提升单元总结提升