第一单元整体教学设计2021—2022学年部编版语文八年级下册

展开

这是一份第一单元整体教学设计2021—2022学年部编版语文八年级下册,共16页。

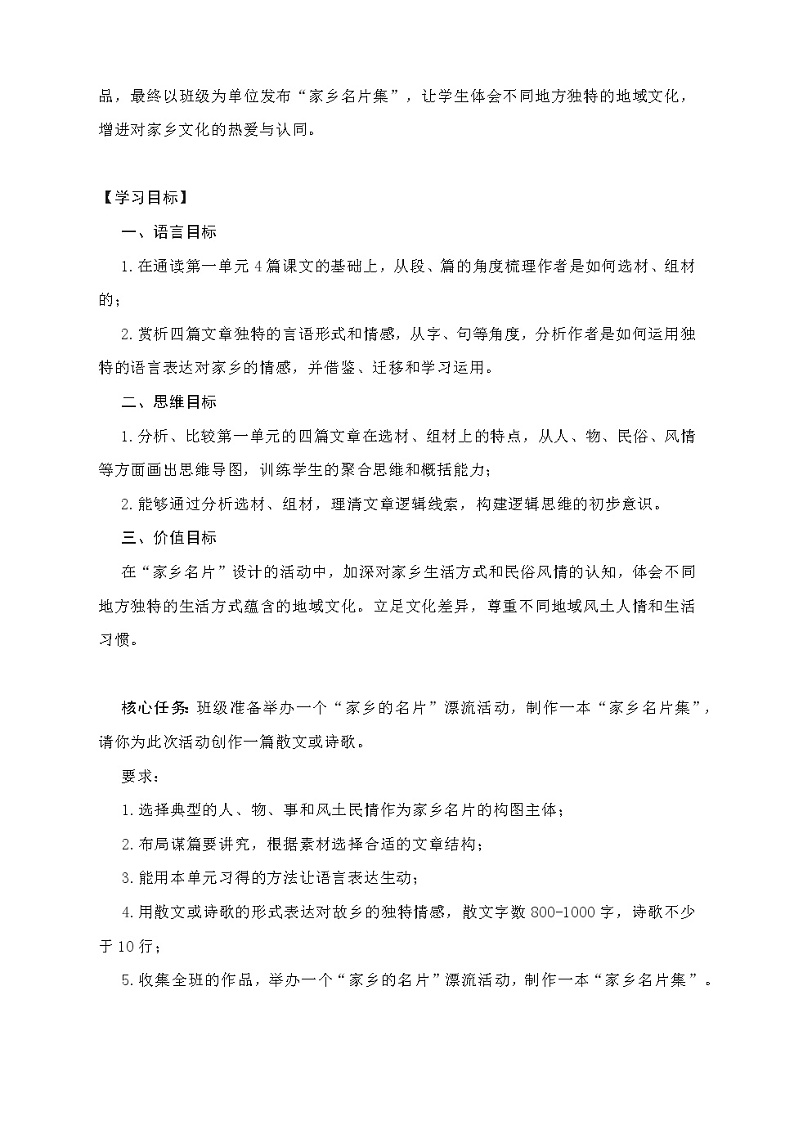

统编初中语文八年级下册第一单元 整体教学设计 “寻找家乡的名片”单元整体教学设计,围绕统编初中语文八年级下册第一单元人文主题“民俗风情”,确立核心任务“制作家乡名片集”,通过寻找他乡的名片、欣赏他乡的名片、绘制家乡的名片和“家乡名片展”游园会等四个课段展开阅读梳理、欣赏探究、思考写作等学习与评价活动,让学生在抒写家乡风土人情的过程中,增进对家乡文化的热爱与认同。 【设计意图】统编初中语文八年级下册第一单元人文主题为“民俗风情”,选编的四篇课文《社戏》《回延安》《安塞腰鼓》和《灯笼》分属于小说、诗歌和散文。学习这四篇课文,一方面要学习其中的多种表达方式的运用,并且通过语言表达寄寓情思;另一方面要感受丰富多彩的地域文化,理解民俗的价值和意义。“寻找家乡的名片”单元整体设计的核心任务是以“家乡的名片”为主题创作散文或诗歌,制作“家乡名片集”。学生通过学习四篇课文,品析其在选材组材、写作手法和语言风格上的特色,模仿并进行创作。小说《社戏》中作者选择富有地域色彩的写作素材,并运用议论抒情等表达方式抒发主人公对家乡风土人情的怀念;诗歌《回延安》采用信天游的形式,并使用地方词展现了陕北的地域风俗;散文《安塞腰鼓》使用大量排比、反复等修辞,句式丰富多样,语言充满生命激情;散文《灯笼》使用发散型的非线性结构,语言文白相间,典雅蕴藉。四篇文章既展现了不同地域文化的特色,又在语言上各有特点,很适合学生学习模仿。学习流程分四个课段,按照“梳理结构”“鉴赏语言”“迁移写作”“交流展示”的流程展开。第一和第二课段解决的是“读”的问题。学生在第一课段梳理四篇课文选材与结构,在第二课段从词语、句式、修辞、表达方式等角度赏析四篇课文独特的言语形式。第三课段解决的是“写”的问题。基于之前“读”的成果,构思自己写作的选材与结构,并选择合适的写作方法完成写作。第四课段解决的是“交流与修改”的问题。举办班级“家乡名片展览”主题游园会,在分享交流的基础上修改自己的作品,最终以班级为单位发布“家乡名片集”,让学生体会不同地方独特的地域文化,增进对家乡文化的热爱与认同。 【学习目标】一、语言目标1.在通读第一单元4篇课文的基础上,从段、篇的角度梳理作者是如何选材、组材的;2.赏析四篇文章独特的言语形式和情感,从字、句等角度,分析作者是如何运用独特的语言表达对家乡的情感,并借鉴、迁移和学习运用。二、思维目标1.分析、比较第一单元的四篇文章在选材、组材上的特点,从人、物、民俗、风情等方面画出思维导图,训练学生的聚合思维和概括能力;2.能够通过分析选材、组材,理清文章逻辑线索,构建逻辑思维的初步意识。三、价值目标在“家乡名片”设计的活动中,加深对家乡生活方式和民俗风情的认知,体会不同地方独特的生活方式蕴含的地域文化。立足文化差异,尊重不同地域风土人情和生活习惯。 核心任务:班级准备举办一个“家乡的名片”漂流活动,制作一本“家乡名片集”,请你为此次活动创作一篇散文或诗歌。要求:1.选择典型的人、物、事和风土民情作为家乡名片的构图主体;2.布局谋篇要讲究,根据素材选择合适的文章结构;3.能用本单元习得的方法让语言表达生动;4.用散文或诗歌的形式表达对故乡的独特情感,散文字数800-1000字,诗歌不少于10行;5.收集全班的作品,举办一个“家乡的名片”漂流活动,制作一本“家乡名片集”。 【教学实施】第一课段 寻找他乡的名片

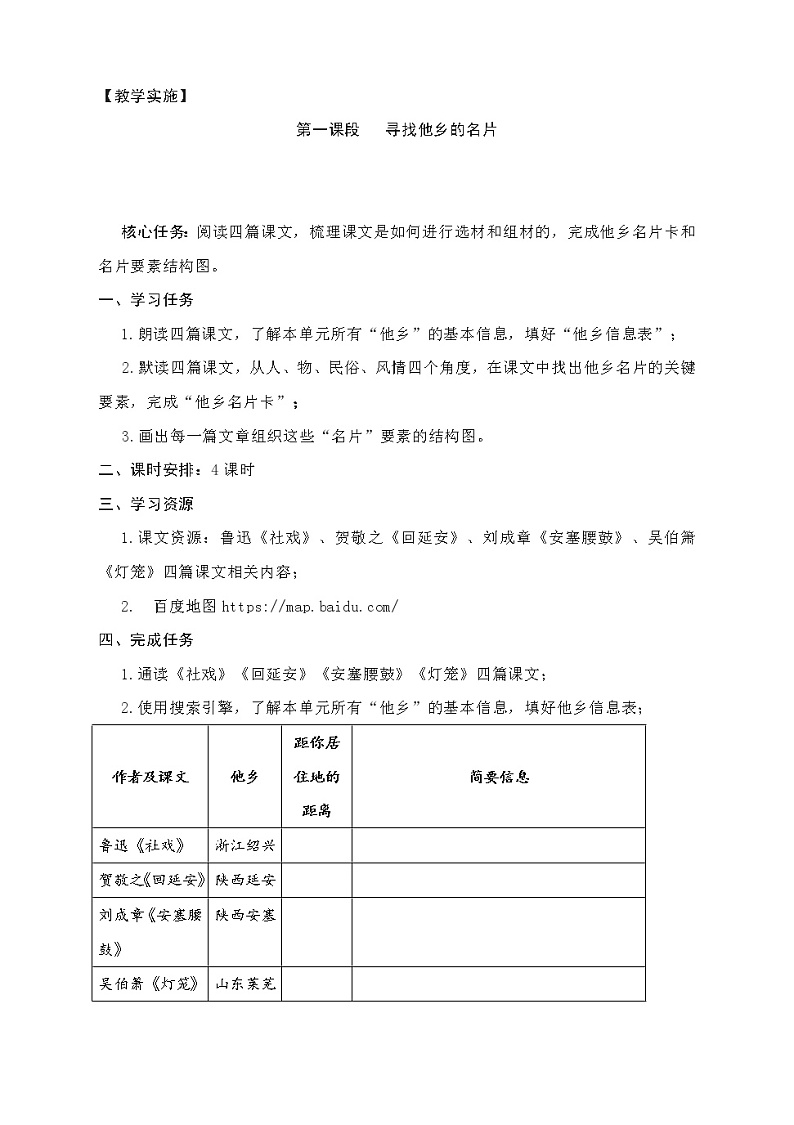

核心任务:阅读四篇课文,梳理课文是如何进行选材和组材的,完成他乡名片卡和名片要素结构图。一、学习任务1.朗读四篇课文,了解本单元所有“他乡”的基本信息,填好“他乡信息表”;2.默读四篇课文,从人、物、民俗、风情四个角度,在课文中找出他乡名片的关键要素,完成“他乡名片卡”;3.画出每一篇文章组织这些“名片”要素的结构图。二、课时安排:4课时三、学习资源1.课文资源:鲁迅《社戏》、贺敬之《回延安》、刘成章《安塞腰鼓》、吴伯箫《灯笼》四篇课文相关内容;2. 百度地图https://map.baidu.com/四、完成任务1.通读《社戏》《回延安》《安塞腰鼓》《灯笼》四篇课文;2.使用搜索引擎,了解本单元所有“他乡”的基本信息,填好他乡信息表;作者及课文他乡距你居住地的距离简要信息鲁迅《社戏》浙江绍兴 贺敬之《回延安》陕西延安 刘成章《安塞腰鼓》陕西安塞 吴伯箫《灯笼》山东莱芜 3.默读四篇课文,从人、物、民俗、风情四个角度在课文中寻找他乡名片,依照示例完成四张他乡名片卡的设计。【小贴士】(1)社戏社,指土地神及祭祀土地神的活动,同时又是古代的一个地区单位。社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。社戏的舞台最具特色的称为“水乡舞台”,是一种后台在岸上,前台在水里的格局。给观众创造了一种水上、岸上可以同时观看社戏的条件,非常具有水乡特色。[①](2)安塞腰鼓安塞腰鼓的主要特点是豪迈粗犷、刚劲有力。扭秧歌,武术动作和腰鼓动作有机地结合在一起,有收有放,有弛有张,群而不乱,进退有序,气势磅礴,鼓舞人心。[②]《社戏》他乡名片卡(示例)《社戏》乡土人情物 人 民俗风情特色民俗 文化风情 4.小组内讨论,并自主补充完善自己的他乡名片卡;5.画出4篇文章的结构图,形式可以自由多样,可以模仿《社戏》示例,也可以独自设计。《社戏》他乡名片卡及名片要素结构图(示例)《社戏》乡土人情物河虾、罗汉豆人双喜、桂生、阿发、六一公公民俗风情特色民俗春赛、社戏文化风情归省 五、学习评价1.从全班同学的设计中,选择一个让你印象最深的他乡名片卡,挑选其中的一两个名片要素,把给你留下深刻印象的原因简洁地写下来;2.全班同学的哪一篇课文的名片要素结构图最特别?请你挑选出来并说明原因。 第二课段 欣赏他乡的名片 核心任务:阅读四篇文章,整体感知文章情感,并赏析作者为了表情达意采用的独特的言语形式,从字、句、段、篇四个角度分类概括四篇文章的写作技巧。问题1:《社戏》一文中说到,“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,也不再看到那夜似的好戏了”,请你谈谈对这句话的理解;问题2:有人说,《回延安》一诗是要表现“延安老、青、少三代人在革命的熔炉里不断成长的精神风貌”,你同意吗?请说说你的理由。问题3:《安塞腰鼓》一文体现了“强烈的生命律动”,这种律动是如何通过文字表现出来的?问题4:《灯笼》一文“阅读提示”中提到,“作者以散文的自由笔法,抒写了他关于灯笼的一些记忆”,结合课文分析“自由笔法”的特点。一、学习任务1.阅读课文《社戏》《回延安》《安塞腰鼓》《灯笼》,赏析特殊的言语形式,寻找作者表达独特情感的词汇、语句,按要求展开讨论,并完成学习任务单;2.从字、句、段、篇四个角度分类概括四篇文章各自运用的写作技巧,为制作“家乡名片”做准备。二、课时安排:4课时三、学习资源1.课文资源:鲁迅《社戏》、贺敬之《回延安》、刘成章《安塞腰鼓》、吴伯箫《灯笼》四篇课文相关内容;2.统编初中语文八年级下册第一单元的“学习提示”。四、完成任务1.默读《社戏》《回延安》《安塞腰鼓》《灯笼》四篇课文;2.品味特殊的言语形式。【小贴士】(1)信天游民歌的一种。主要流行于陕北,以及甘肃、宁夏、山西、内蒙古部分地区。因其形式简便,旋律优美,便于山野即兴歌唱,曲调高亢,自由奔放。歌声仿佛信天而游,故名。一般为两句一段,也有的数段相连。句式在七言基础上加以变化。[③](2)散文我们学习的散文主要指狭义上的现当代文学性散文。其特点有二,一是散文形式与内容不拘一格,二是散文要表现自我的真情实感。鉴赏文学性散文,要通过细读体味精准的言语表达,还要分享作者在日常生活中感悟到的人生经验。[④]《社戏》赏析示例:(1)学习点:多感官描写景物,融情入景具体语句:两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水汽中扑面的吹来。 鉴赏:这一处景物描写调动了视觉、嗅觉、触觉等多种感官,营造出轻松欢快的氛围,让人心旷神怡。(2)学习点:使用方言词和口语词汇,表情达意具体语句:“其实我们这白蓬的航船,本也不愿意和乌篷的船在一处……”鉴赏:“白蓬的航船”是船篷未加油漆的船,因为旧时劳动人民无钱油漆船篷,一般是能省就省,只好让船篷保持木质的本色。“乌蓬的船”,船篷是用黑油涂过的。这些词汇的使用具有地方特色,增添文章的乡土气息。 (3)学习点:运用天马行空的儿童语言,从儿童视角来叙述自己的童年趣事 具体语句:那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿…… 鉴赏:这句话运用了比喻的修辞手法,将航船比作大白鱼,生动形象地写出了航船行驶之快,表达了孩子们当时愉快的心情。既具浪漫主义色彩,又有乡村风情。说明:为了避免“千篇一律”的语言赏析,教师要依据这一篇课文中特殊的言语形式,归纳不同的学习点,让学生鉴赏这一篇文章语言的表达效果。每篇课文可供参考的学习点如下:《回延安》学习点:(1)诗歌叙述主体和描写对象的变化(2)诗中的“流水句式”(3)直接抒情与间接抒情相结合(4)诗歌的两条线索:事线和情线《安塞腰鼓》学习点:(1)丰富的排比(词组排比、句子排比、句群排比和段落排比)(2)长短句交错《灯笼》学习点:(1)用词精炼,文白相间(2)化用诗文,典雅蕴藉 五、学习评价《欣赏他乡的名片》评价量表序号评价标准等级备注1通读四篇课文,理解每篇课文的“学习点”,并能找出每篇课文所列“学习点”相对应的语句。☆☆☆☆☆能找出一处语句,得2颗星,以此类推。四篇课文对应“学习点”各找到一处,得5颗星。2能准确圈画出“学习点”对应的语句,并在课文中进行简单的批注。☆☆☆☆☆无圈画不得星;在课文中有圈点勾画相关语句,得1颗星;能够进行简单批注,得2颗星;批注的内容符合文意且有新意,得3至5颗星。3能用工整的字迹、流畅的语言,完成学习任务单中“学生鉴赏”。提示:可以从特殊的用词、句式、描写手法、修辞手法等角度鉴赏。☆☆☆☆☆没有填写不得星;填写了但内容不够完整,得1颗星;字迹较为工整,语言较为通顺,鉴赏较为准确,得3颗星;字迹较为工整,语言通顺,鉴赏准确,得4颗星;字迹美观,语言通顺,鉴赏有独特,得5颗星。4能品味特色语言,并有条理地回答“问题讨论”。☆☆☆☆☆没有思考“问题讨论”不得星;能完成“学生鉴赏”并思考“问题讨论”,得1颗星;能较为流畅地说出自己的想法,得2-3颗星,能较为流畅,深刻地说出自己的想法,得3-5颗星。 第三课段 绘制家乡的名片 核心任务:创作一篇介绍家乡风土人情的文章。一、学习任务1.搜集并记录不少于10个能代表家乡精神的典型人、物、民俗等,完成《风土人情记录表》;2.选择独特指数最高的三到五样事物作为文章素材,并画出文章的构思结构图;3.写一篇以“家乡的名片”为话题的散文或诗歌。 二、课时安排:2课时三、学习资源:1.课文资源:鲁迅《社戏》、贺敬之《回延安》、刘成章《安塞腰鼓》、吴伯箫《灯笼》四篇课文相关内容;2.中国民俗学网:https://www.chinesefolklore.org.cn/ 中国县志大全:http://www.xianzhidaquan.com/ 央视频道:https://tv.cctv.com/ 可以“家乡”为关键词在首页进行搜索。推荐以下节目:(1)《乡土中国》栏目:https://tv.cctv.com/lm/xtzg/index.shtml;(2)《味道》栏目:https://tv.cctv.com/lm/weidao/index.shtml;(3)《记住乡愁》栏目:http://tv.cctv.com/lm/jzxc7/index.shtml;(4)《餐桌上的节日》栏目:https://tv.cctv.com/2018/02/13/VIDACK1LwggQg2A2xQtZxjXh180213.shtml 3.第1课段中每一篇文章组织“名片”要素的结构图。四、完成任务1.通过采访、观看相关视频、查找资料等方式搜集资料,了解家乡的风土人情。(1)可参考如下角度设计风土人情的笔记样式(可根据自己记笔记的喜好,设计笔计样式)。乡土人情:物、人民俗风情:特色民俗、文化风情选取的事物要最好能展现家乡历史、家乡特色,在本地有较广泛的知名度,在日常生活中存在,且对本地文化和社会风貌有一定影响。2. 采取适当的方式组织素材,完成文章结构的思维导图。示例1: 3.根据文章的素材和结构,运用联想,写一篇以“家乡的名片”为话题的散文或诗歌。散文字数为800-1000字,诗歌不少于10行。要求写出家乡独特的味道,表达对家乡特有的、唯一的情感。 五、学习评价《绘制家乡的名片》评价量表评价维度评价内容评价等级备注词1.使用3个以上的巧用估量副词描写人物心理;2.使用3个以上的方言词和口语词汇,体现家乡特色,表情达意;☆☆☆☆☆做到一点,得3颗星做到两点,得5颗星句1.至少有2处句子长短交错,有明快节奏;2.至少有2处句子化用诗句或典故;☆☆☆☆☆做到一点,得2颗星做到两点,得4颗星做到三点,得5颗星段1.有一处运用多感官描写景物,融情入景;2.运用两种或以上的排比;3.至少有一个段落使用儿童视角;☆☆☆☆☆做到一点,得2颗星做到两点,得4颗星做到三点,得5颗星篇1.选择的素材所足以代表家乡的某种文化、风貌或精神;2.使用了课上总结出来的文章结构;3.能够使用抒情、议论等表达方式写出自己对家乡的情感。☆☆☆☆☆每做到一点,得1颗星 第四课段 “家乡名片展”游园会 核心任务:举办班级“家乡名片展览”主题游园会一、学习任务1. 在前三个课段的学习基础上,结合相关网络资源,打造“家乡名片”文化产品;2. 通过游园参展了解不同地区的人、物和风情,了解同学对家乡文化的思考与情感;3. 在“家乡名片展览”游园会上,每位学生展示所创作的名片,并在分享交流的基础上,借鉴、吸纳同学提出的合理评价意见,调整、修改自己的名片;4. 学生设计个性化的封面和文案,并将家乡名片发布在朋友圈,按照点赞数和综合评价的星级排名,获得班级“我的家乡名片集”专用版面。名片集作为班级作品发布在公众号、抖音等网络平台。二、课时安排:3课时三、学习资源1.学生修改后的成果;2.多媒体网络资源。四、完成任务(一)活动目标1.利用网络技术搜集、整理、整合资源,使用至少两种手段或媒介打造文化产品,增强作品的表现力和情感传递效果;2.鉴赏“家乡名片”,能够就丰富的地域文化和各自的情感倾向和同学交流;3.能够“张开嘴”“动动手”“用用脑”,在真实情境中进行演说,并通过他人的评价认识到自己的优势和不足,进行作品修改;4.自己设计有创意的文案内容和展示方式,吸引读者的注意,提升点击量。(二)活动准备:移动上网设备,已经完成的家乡名片(三)活动过程1.宣传我的“家乡名片” 以第3课段完成的“家乡名片”为核心内容,通过网络搜索,利用不同方式丰富名片,并通过不同的方式展现,比如画画,配图,表演,口头讲述,有趣的测试,制作ppt、视频、音乐,MV,创作文创产品等等。2.参展“游园会”(1)老师介绍游园会形式(参照“真人图书馆”模式),播放介绍视频;(2)将桌椅间距打开,摆成对谈的形式,每一桌位即是一个发布会现场;(3)每十人为一小组,将自己的名片“产品”放在桌面,等待观众;(4)老师将名片介绍贴在黑板上,学生自由选择感兴趣的名片参与发布会;(5)30分钟后,交换发布者和参展者。3.取长补短,“名片”升级(1)介绍自己的作品。读者可以向发布者提出问题,进行沟通;(2)参展同学给出意见卡,从内容形式、语言表达、创新程度、交流顺畅度等几方面评价,最后写上自己的建议;(3)根据意见卡,调整、修改自己的作品。4.记录班级“家乡名片集”(1)作品修改后,设计封面和文案,在朋友圈或者班级圈展示完成的作品,邀请好友评价;(2)发布召集令,邀请对编辑运营感兴趣的同学组建编委小组,作品发布两天后调查学生作品点赞数,根据排行安排版面,美化排版,进行编辑;(3)在公众号或抖音等网络平台发布“我的家乡名片集”。五、学习评价1.能够综合利用网络技术,用至少两种手段或媒介打造文化产品;2.在“我的家乡名片集”展示会上,学生就同学作品中的困惑、否定、怀疑处进行质询,就整个作品发布环节进行评价,量表如下。《我的家乡名片集》展示会评价量表序号评价标准等级备注1内容贴切,能够代表家乡文化、风貌或者精神;☆☆☆☆☆内容与家乡风貌无关,得1颗星;泛泛而谈,得2颗星;能够较为贴切地展现家乡生活,得3颗星;能够展现文化,得4颗星;能够体现精神,得5颗星;2形式多样,能够综合使用不同的媒介资源和展现手段;☆☆☆☆☆形式单一无亮点,得1颗星;每使用一种媒介资源或展现手段,得1颗星;能够综合使用多种媒介资源和展现手段,且和内容紧密贴合,得5颗星;3语言表达准确,能够使用专题学习的相关技巧;☆☆☆☆☆表达错误较多,层次不清晰,得1颗星;字词使用恰当准确,加1颗星;句的表达流畅准确,使用相关技巧,加1颗星;段的层次清晰,表达准确,使用相关技巧,加1颗星;篇的结构分明,线索清晰,使用相关技巧,加1颗星。4有创新,能够让人耳目一新;☆☆☆☆☆简单陈述无亮点,得1颗星;出现形式、内容等方面的趣味元素酌情加星。5交流顺畅,在叙述中既能够了解事实,又能体会到感受。☆☆☆☆☆语言表达不流畅,信息传达不通畅,得1颗星口齿清晰,交流顺畅,事实交代清楚,得2颗星能在事实的基础上表达思考和感受,加1颗星叙述逻辑清晰加一颗星,交流互动强,加1颗星6你的建议:3.能够针对不同对象的问题作出准确、得体的回应,并向他人解说写作成果。能够依据反馈意见进行两处以上的作品修改。 【单元整体评价】一、单元设计反思统编初中语文八年级下册第一单元的人文主题为“民俗风情”,核心任务是以“家乡的名片”为主题创作散文或诗歌,制作“家乡名片集”。要完成这一任务,学生需要在阅读课文的过程中欣赏富有表现力的语言,学习多种表达方式,并在此基础上了解自己的家乡生活,抓住家乡风土人情的独特之处,写出自己对家乡的独特感受。最后,还要在展示交流中清晰地表达自我,理解并虚心地接受他人的建议。第一课段的核心是明确作者的选材组材,教师要注意指导学生对文中的乡土人情和民俗风情要素进行分类,在画结构图时注意条理要清晰;第二课段的核心是品味赏析语言,要找出这一篇课文独特的言语形式,避免不同的课文出现重复的语言学习点,也避免语言赏析的千篇一律;第三课段学生要运用思维导图等方法进行布局构思,并将之前学习的写作方法迁移至自己的写作;第四课段的核心是分享推介。教师需注意当交流分享陷入停滞时进行引导,并提示学生及时记录其它同学给自己提出来的合理意见,完善作品。由读到写再到展示,每一个课段都是前一个课段的延伸,让学生逐步理解民俗的价值和意义。二、测试反馈(一)必做1.陕北是民歌荟萃之地,主要有信天游、小调、酒歌、小曲等二十多种民歌种类,其中以信天游最富有特色、最具代表性,《回延安》即是化用“信天游”的形式写成。比照“信天游”的知识,说说作者对“信天游”做了哪些创新?有怎样的表达效果?2.有人说《社戏》中展现的是“理想”的平桥村,请结合课文和鲁迅其他的作品,分析这样说的原因。(二)选做1.读诺贝尔文学奖获得者伦茨的《我的小村如此多情》,分析其与《灯笼》的共同点(提示:可以从生活、正义、职责、人性等方面思考);2.分析《社戏》中儿童视角与成人视角的交错,说一说视角变换对作者情感表达的好处。