部编版七年级语文下册----.专项检测卷(七)课件PPT

展开

这是一份部编版七年级语文下册----.专项检测卷(七)课件PPT,共56页。PPT课件主要包含了解析B见知晓,乙文参考译文,踏上征途,多年征战,还朝辞官,出名有名,信乎其似巢也,谈笑有鸿儒,往来无白丁,名词用作动词生藤蔓等内容,欢迎下载使用。

(一)【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。(选自《孙权劝学》)

【乙】傅永, 字修期,清河人也。幼随叔父洪仲自青州入魏,寻复南奔。有气干,拳勇过人,能手执鞍桥,倒立驰骋。年二十余有友人与之书而不能答请洪仲,洪仲深让①之而不为报。永乃发愤读书,涉猎经史,兼有才笔。帝每叹曰:“上马能击贼,下马作露布② ,唯傅修期耳。”

(选自《魏书·列传第五十八》)【注释】①让:责备。②露布:公开的文告。

1.下列加点词的解释有误的一项是( )

A.孤岂欲卿治经为博士邪(专掌经学传授的学官)B.大兄何见事之晚乎(看见)C.寻复南奔(不久)D.涉猎经史,兼有才笔(广泛地阅读而不求深入钻研)

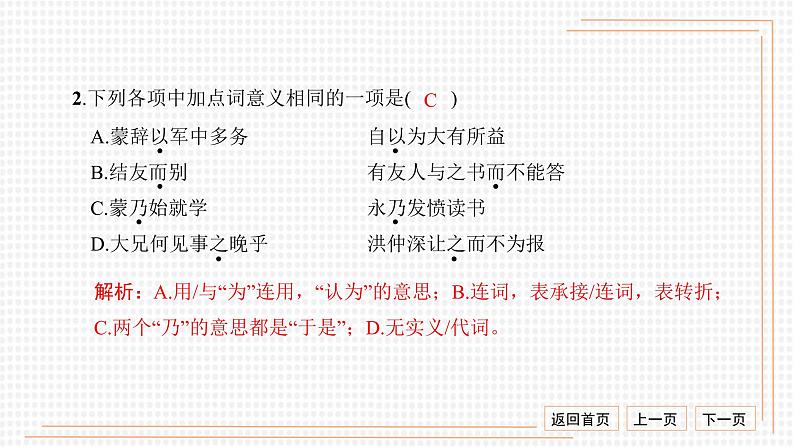

2.下列各项中加点词意义相同的一项是( )

A.蒙辞以军中多务 自以为大有所益B.结友而别 有友人与之书而不能答C.蒙乃始就学 永乃发愤读书D.大兄何见事之晚乎 洪仲深让之而不为报

解析:A.用/与“为”连用,“认为”的意思;B.连词,表承接/连词,表转折;C.两个“乃”的意思都是“于是”;D.无实义/代词。

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)卿今当涂掌事,不可不学!_____________________________________________________________(2)洪仲深让之而不为报。_____________________________________________________________

你现在当权管事,不可以不学习!

洪仲严厉地责备他,不帮他回信。

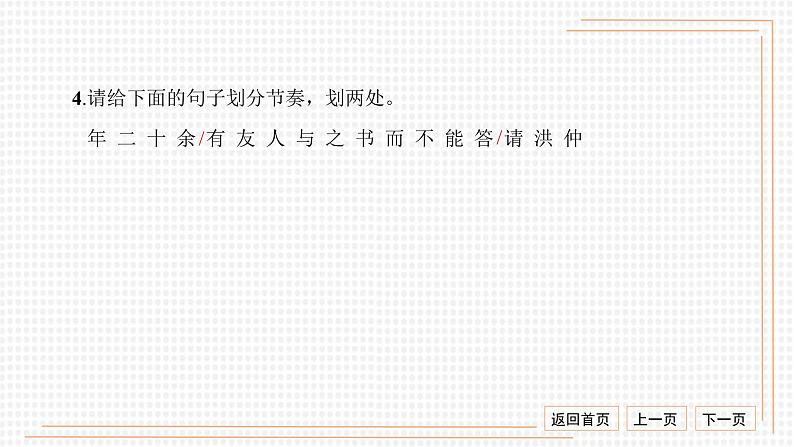

4.请给下面的句子划分节奏,划两处。

年 二 十 余 有 友 人 与 之 书 而 不 能 答 请 洪 仲

5.吕蒙在短时间内才略长进惊人的原因是什么?傅永为什么能够“发愤读书”?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

吕蒙认清了学习的重要性,刻苦学习。傅永遭叔父责备,受到刺激,认识到读书的重要性。

6.吕蒙、傅永这两个人物有哪些共同特点?

二人身份相同,都是武将,认识到读书的意义后都能刻苦学习,都有了惊人的长进。

傅永, 字修期,是清河人。幼时跟随叔父傅洪仲从青州到魏国,不久又投奔南方。他很有气魄和才干,勇力过人,能够用手抓住马鞍,倒立在马上驰骋。他二十多岁的时候,有个朋友给他写信,但是他却不会回信,就请教洪仲,洪仲严厉地责备他,不帮他回信。傅永于是发愤读书,广泛阅读经书和史书,练就好文笔。高祖常赞叹说:“战场上能击退贼兵,平时能作文书的,只有傅修期了。”

【甲】东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

(节选自《木兰诗》)【乙】从军行七首(其四)王昌龄青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

1.解释下列句中加点的词。

(1)但闻燕山胡骑鸣啾啾 ____________(2)策勋十二转 ____________(3)黄沙百战穿金甲 ____________(4)不破楼兰终不还 ____________

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)将军百战死,壮士十年归。_____________________________________________________________(2)青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。_____________________________________________________________

将士们身经百战,有的战死沙场,有的多年后胜利归来。

青海上空的阴云遮暗了雪山,站在孤城遥望着远方的玉门关。

3.分别用四个字概括【甲】文的故事情节。

→ → →亲人团聚

4.读了【甲】文后你觉得木兰有哪些可敬可爱之处?【乙】诗表达了戍边将士们怎样的情怀?

【甲】文中木兰勤劳朴实,刚强坚毅,不贪功名,热爱家乡。【乙】诗抒发了身经百战的将士誓杀强敌以身报国的豪情壮志,以及戍守边疆的艰苦和思归之情。

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?(选自刘禹锡《陋室铭》)

【乙】吾室之内,或栖于椟①,或陈于前,或枕于床,俯仰四顾无非书者。吾饮食起居,疾病呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱。宾客不至,妻子不觌②,而风雨雷雹之变有不知也。间有意欲起,而乱书围之,如积槁枝,或至不得行,辄自笑曰:“此非吾所谓巢者邪!”乃引客就观之,客始不能入,既入又不能出,乃亦大笑曰:“信乎其似巢也!”

(选自《陆游筑书巢》)【注释】①椟(dú):木柜、木匣,这里指书橱。②觌(dí):相见。

(1)有仙则名 ____________(2)惟吾德馨 ____________________________________(3)未尝不与书俱 ____________(4)既入又不能出 ____________

能散布很远的香气,文中指德行美好

2.用现代汉语翻译下列的句子。

(1)苔痕上阶绿,草色入帘青。_____________________________________________________________(2)辄自笑曰:“此非吾所谓巢者邪!”_____________________________________________________________

苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。

(陆游)就自己笑自己说:“这不就是我所说的书窝吗!”

3.【甲】【乙】两文中的主人都热爱自己的居室。“陋室”的主人自评“斯是陋室,惟吾德馨”,“书巢”主人的朋友评价“__________________”;居室的主人都情趣高雅,与朋友谈笑风生,这个意思可以用【甲】文中的“________________________,________________________ ”来表达。

4.【甲】文中作者表现出来什么样的人生态度?你赞同吗?结合生活实际说说你的看法。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

表现了一种高洁傲岸的情操和安贫乐道的情趣。示例一:我赞同,我很欣赏文中作者安贫乐道的人生态度,生活中人们往往面临种种诱惑,只要能像作者那样保持淡泊的心境,就一定能提高自身的修养,完善自己的人格。 示例二:我不赞同,没有一定的物质基础,哪来的精神享受?何况,人生在世,就应该轰轰烈烈创造一番事业,为社会做贡献。

我屋子里,有的书堆在书橱上,有的书陈列在前面,有的书放在床上,抬头低头,四周环顾,没有不是书的。我的饮食起居,生病呻吟,感到悲伤、忧愁、愤怒、感叹,不曾不与书在一起的。客人不来拜访,妻子儿女不相见,而刮风、下雨、打雷、落冰雹等天气变化,也都不知道。偶尔想要站起来,但杂乱的书围绕着我,好像积着的枯树枝,有时到了不能行走的地步,就自己笑自己说:“这不是我所说的书窝吗!”于是邀请客人走近看。客人刚开始不能够进入,已进屋中,又不能出来,于是客人也大笑着说:“这确实像书窝啊!”

【甲】陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。(选自《归田录》,有删改)

【乙】楚有养由基①者,善射,去柳叶者百步而射之,百发百中。左右皆曰“善”。有一人过②曰:“善射,可教射也矣③。”养由基曰:“人皆曰善,子乃曰可教射,子何不代我射之也?”客曰:“我不能教子支左屈右④。夫射柳叶者,百发百中,而不已善息⑤,少⑥时气衰力倦,弓拨矢钩⑦,一发不中,前功尽矣。”

(选自《战国策》,有删改)【注释】①养由基:人名。②过:经过。③可教射也矣:可以教(你)射箭了。④支左屈右:支起左臂,弯曲右臂。⑤而不已善息:却不因射得好趁此时休息。已,同“以”,因。⑥少:过了不久。⑦弓拨矢钩:弓身不正,箭杆弯曲。

1.写出下列句中加点的词。

(1)尔安敢轻吾射 ____________(2)惟手熟尔 ____________(3)左右皆曰“善” ____________(4)子乃曰可教射 ____________

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)当世无双,公亦以此自矜。_____________________________________________________________(2)人皆曰善,子乃曰可教射,子何不代我射之也?________________________________________________________________________________________________

世上没有第二个人能跟他相媲美,他也凭着这种本领而自夸。

别人(看了我射箭后)都说好,你竟然说可以教我射箭,你为什么不代替我去射百步之远的柳叶呢?

3.【甲】【乙】两文都和射箭技术有关,但所揭示的道理有所不同,请简要概括。

【甲】文揭示了“熟能生巧”的道理;【乙】文揭示了“劳逸结合”的道理。

楚国有个名叫养由基的人,很擅长射箭,距离柳树百步之远来射树叶,百发百中。身边的人都说“好”。有个人从旁边经过说:“你擅长射箭,可以教(你)射箭了。”养由基说:“别人(看了我射箭后)都说好,你竟然说可以教我射箭,你为什么不代替我去射百步之远的柳叶呢?”这个人说:“我不能教你伸直左臂支弓,弯曲右臂开弓的技巧。那种射柳叶的功夫,虽然百发百中,但是你不因射得好趁此时休息,不一会儿工夫力气用完,弓也拉不正,箭也射不直,一次射箭射不中柳叶,先前百发百中的名声也就全部丧失了。”

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。(选自周敦颐《爱莲说》)

【乙】自荷钱①出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高一日,日上日妍。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿;迨至菡萏②成花,娇姿欲滴,后先相继;及花中既谢,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭玉立,犹似来开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜,而能事不已。此皆言其可目者也。可鼻则有荷叶之清香,荷花之异馥③;避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。至其可人之口者,则莲实与藕,皆并列盘餐,而互芬齿颊者也。只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣;乃摘而藏之,又备经年裹物之用。是芙蕖④也者,无一时一刻,不适耳目之观;无一物一丝,不备家常之用者也。

(选自李渔《闲情偶寄·芙蕖》)【注释】①荷钱:指初生的小荷叶。②菡萏:未开的荷花。③异馥:异香。④芙渠:荷花。

(1)不蔓不枝 ____________________(2)陶后鲜有闻 ____________(3)不至白露为霜,而能事不已 ____________(4)此皆言其可目者也 ____________

2.下列句子中加点词的意思和用法相同的一项是( )

A.水陆草木之花 乃摘而藏之B.可远观而不可亵玩焉 此皆言其可目者也C.自李唐来 自荷钱出水之日D.濯清涟而不妖 乃摘而藏之

解析:A.助词,的/代词,它,指霜中败叶;B.可以/合宜,适合;C.从;D.连词,表转折/连词,表并列。

(1)莲之爱,同予者何人?_____________________________________________________________(2)无一时一刻,不适耳目之观。_____________________________________________________________

对于莲的喜爱,像我一样的还有什么人呢?

没有一时一刻不适合观赏。

4.【甲】文写“牡丹”“菊”有什么作用?

用“牡丹”和“菊”来衬托突出莲的高洁品质。“菊”是正面衬托,“牡丹”是反面衬托。

5.【甲】【乙】两个文段都写荷花,都表达了作者对荷花的喜爱和赞美之情,但赞美和喜爱的原因有所不同,请用简洁的语言分析。

【甲】文作者喜爱莲花的原因是基于莲花洁身自好又不孤高自诩的品格。【乙】文作者喜爱荷花是因为荷花“可看”“可闻”“可吃”“可用”,有实用价值。

自从荷叶出水那一天,它就能为一池碧水做点缀;等到它的茎和叶长出,则一天比一天高,每天往上长,每天越来越艳丽。有风时就呈现出飘动摇摆的情态,无风时也有轻盈柔美的风姿;等到花苞开花,姿态娇嫩得简直要滴水,(花儿)便相继开放了;等到花朵凋谢,于是又在花蒂下生出莲蓬,莲蓬中结了果实,一枝枝独自挺立,还像未开的花一样,和翠绿的叶子一起挺然屹立(在水面上),不到白露时节下霜的时候,它所擅长的本领不会(呈献)完毕。以上都说的是它适于观赏的方面。适宜鼻子(的地方),还有荷叶的清香和荷花特异的香气;(以它来)避暑,暑气就因它而消退,(以它来)纳凉,凉气就因它而产生。至于它可口的地方,就是莲籽与藕都可以放入盘中,一齐摆上餐桌,使人满口香味芬芳。只有霜打的枯萎的叶子,七零八落很不好看,似乎成了被遗弃的废物,但是把它摘下贮藏起来,又可以在明年用来裹东西。这样看来,芙蕖这种东西,没有一时一刻不适合观赏;没有哪部分哪一点不供家常日用。

【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

【乙】黔无驴,有好事者船载以入。至则无可用,放之山下。虎见之,庞然大物也,以为神。蔽林间窥之,稍出近之,慭慭然,莫相知。

他日,驴一鸣,虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。然往来视之,觉无异能者。益习其声,又近出前后,终不敢搏。稍近益狎,荡倚冲冒,驴不胜怒,蹄之。虎因喜,计之曰:“技止此耳!”因跳踉大,断其喉,尽其肉,乃去。

(1)阅十余岁 ____________(2)竟不可得 ____________(3)以为且噬己也,甚恐 ____________(4)尽其肉,乃去 ____________

2.下列各组句子中加点词意义和用法不相同的一项是( )

A.以为顺流下矣 以为且噬己也B.至石之半 至则无可用C.渐沉渐深耳 技止此耳D.蔽林间窥之 然则天下之事

解析:A.动词,认为;B.动词,到,到了;C.语气词,相当于“罢了”;D.代词,它,代指驴/助词,的。

(1)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?________________________________________________________________________________________________(2)然往来视之,觉无异能者。_____________________________________________________________

你们这些人不能探求事物的道理。这不是木片,怎么会被洪水带走呢?

然而(老虎)来来回回地观察它,觉得(驴)并没有什么特别的本领。

4.用“只知……,不知……”概括讲学家和老虎的“知”与“不知”,归纳天下事的相同原理。

概括:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________相同原理:________________________________________________________________________________________________

讲学家只知“石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深”,不知“反激之力”会让“石必倒掷坎穴中”;老虎只知“庞然大物”而“大骇”,不知驴并无“异能”。

天下之事不能简单按常理主观臆断(或天下之事只知其一,不知其二者多矣)。

黔地本来没有驴,有一个喜欢多事的人用船运来一头驴进入这个地方。运到后却没有什么用处,就把它放置在山脚下。老虎看到它是个庞然大物,以为它是什么神物,就躲在树林里偷偷看它。渐渐小心谨慎地靠近它,不知道它是什么东西。

之后的一天,驴叫了一声,老虎非常害怕,远远地逃走了,认为驴要咬自己,非常害怕。然而(老虎)来来回回地观察它,觉得(驴)并没有什么特别的本领。老虎渐渐地熟悉了驴的叫声,又前前后后地靠近它,但始终不敢和驴搏斗。老虎渐渐地靠近驴,态度亲近而不庄重地碰撞、靠近、冲撞、冒犯它。驴非常愤怒,用蹄子踢老虎。老虎因此很高兴,盘算着这件事说:“驴的本领只不过这样罢了!”于是跳起来大吼了一声,咬断了驴的喉咙,吃光了它的肉,才离开。

人有馈一木者,家僮①曰:“留以为梁。”余曰: “木小不堪也。”僮曰:“留以为栋。”余曰:“木大不宜也。”僮笑曰:“木一也,忽病②其大,又病其小。”余曰:“小子听之,物各有宜用也,岂惟木哉? ”他日,为余生炭满炉,烘人。余曰:“太多矣。”乃尽湿③之,留星星三二点,欲明欲灭。余曰:“太少矣。”僮怨曰:“火一也,既嫌其多,又嫌其少。”余曰:“小子听之,情各有所适也,岂惟火哉? ” (节选自吕坤《呻吟录》)【注释】①僮:未成年的仆人。②病:担心,忧虑。③湿:淋湿,浇湿。

1.解释下列句中加点的词。

(1)人有馈一木者 ____________(2)木小不堪也 ____________(3)为余生炭满炉 ____________(4)乃尽湿之 ____________

2.用现代汉语翻译下列句子。

小子听之,物各有宜用也,岂惟木哉?________________________________________________________________

你听我说这个道理,事物各自有适宜的用途,哪里只是木头才这样呢?

3.小明性格内向,妈妈常常为此担心。请你从小明的角度,结合这篇文言文内容,对妈妈说几句话,加以劝慰。

示例一:事物各自有适宜的用途,我性格内向,也一定有我的用武之地。

示例二:正如炉火太大太小都不好,我也会在性格上做一些改变的。

有人赠送了一根木料,仆人说:“留下可以做房梁。”我说:“木料太小,不能做房梁。”仆人说:“留下来可以做房屋的正梁。”我说:“木料太大,不适宜做房屋的正梁。”仆人笑着说:“木料是同一根,(你)忽而担心它大,忽而又担心它小。”我说:“你听我说这个道理,事物各自有适宜的用途,哪里只是木头才这样呢?”

有一天,仆人为我生炉子,装了满炉子炭,热得烤人。我说:“炭太多了。”他就把炭都用水浇灭了,只留下三两个火星,(火)将要燃烧又要熄灭。我说:“炭太少了。”仆人抱怨说:“火炉是同一个,(你)既嫌炭多,又嫌炭少。”我说:“你听我说这个道理,做事情各自有适宜的分寸。哪里只是炭火这样呢?”

鲁①有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计②无所出。俄③有老父④至曰:“吾非圣人⑤,但见事多矣!何不以锯中截⑥而入?”遂依而截之。【注释】①鲁:鲁国,在现在的山东。②计:计谋,策略。③俄:不久,一会儿。④老父(fǔ):老人。父,对老年男子的尊称。⑤圣人:具有最高智慧和道德的人。⑥中截:从中间截断。

1.用“/”给下面的句子划分节奏。(划一处)

鲁 有 执 长 竿 入 城 门 者

2.解释下列句中加点的词。

(1)执竿入城 ____________(2)亦不可入 ____________(3)但见事多矣 ____________(4)遂依而截之 ____________

3.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)吾非圣人,但见事多矣!_____________________________________________________________(2)何不以锯中截而入?_____________________________________________________________

我并不是圣人,只不过是见到的事情多而已!

为什么不用锯子将长竿从中间截断后进入城门呢?

4.简要概括这则寓言给你的启示。(不超过50字)

示例:自作聪明的人常常是愚蠢的,我们不能做好为人师的“智者”,更不能如执竿人那样盲目听从他人建议,虚心求教不等于自己不动脑筋。

相关课件

这是一份2022部编版语文七年级下册专项检测卷(八)习题课件,共36页。PPT课件主要包含了二我想亲亲你,“不听”,三静字工夫,四新的发电形式等内容,欢迎下载使用。

这是一份2022部编版语文七年级下册专项检测卷(六)习题课件,共47页。PPT课件主要包含了一孙权劝学,当道当权,研究儒家经典,只只是,粗略地阅读,不再是,古时王侯的自称,专掌经学传授的学官,2见往事耳,指历史等内容,欢迎下载使用。

这是一份2022部编版语文七年级下册专项检测卷(五)习题课件,共48页。PPT课件主要包含了现代诗名句默写,假如生活欺骗了你,快乐的日子将会来临,一切都是瞬息,一切都将会过去,万里赴戎机,朔气传金柝,南市买辔头,北市买长鞭,独坐幽篁里等内容,欢迎下载使用。