绵延不绝的中华文明(二): “多元一体”格局与文明高度发展(2) 作业 初中历史与社会二轮复习(2022年)

展开

这是一份绵延不绝的中华文明(二): “多元一体”格局与文明高度发展(2) 作业 初中历史与社会二轮复习(2022年),共8页。试卷主要包含了单选题,问答题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。

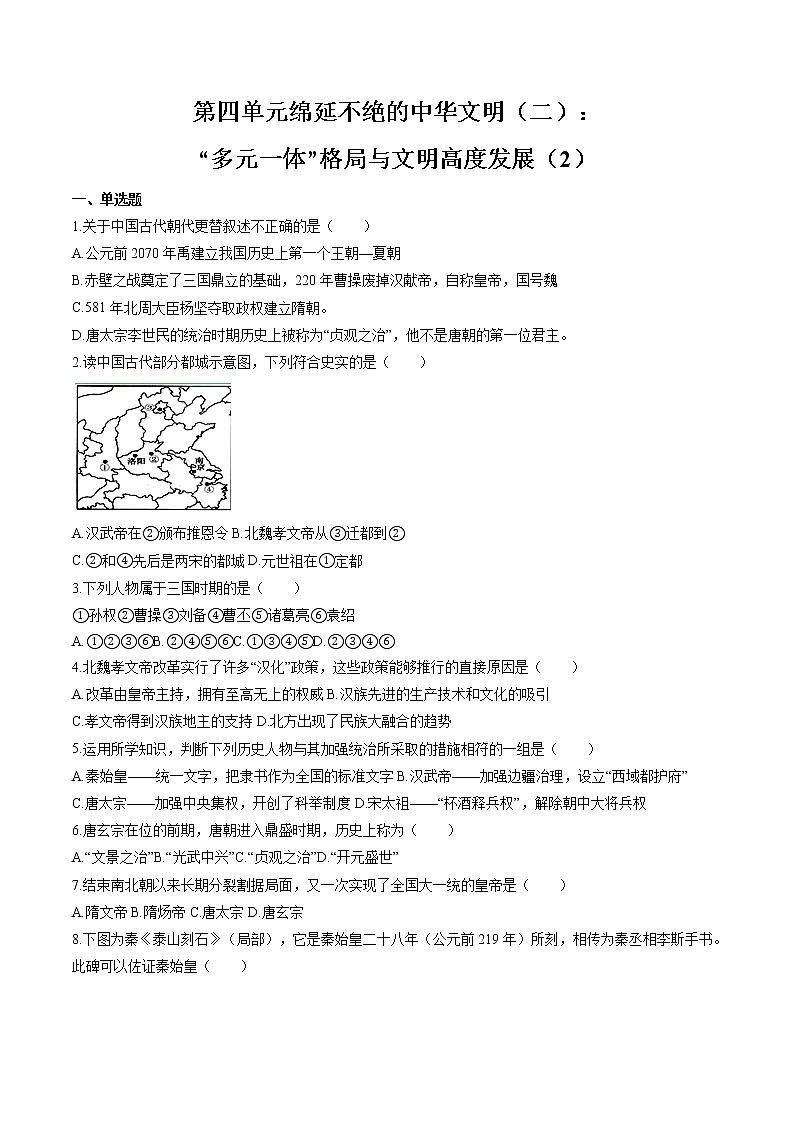

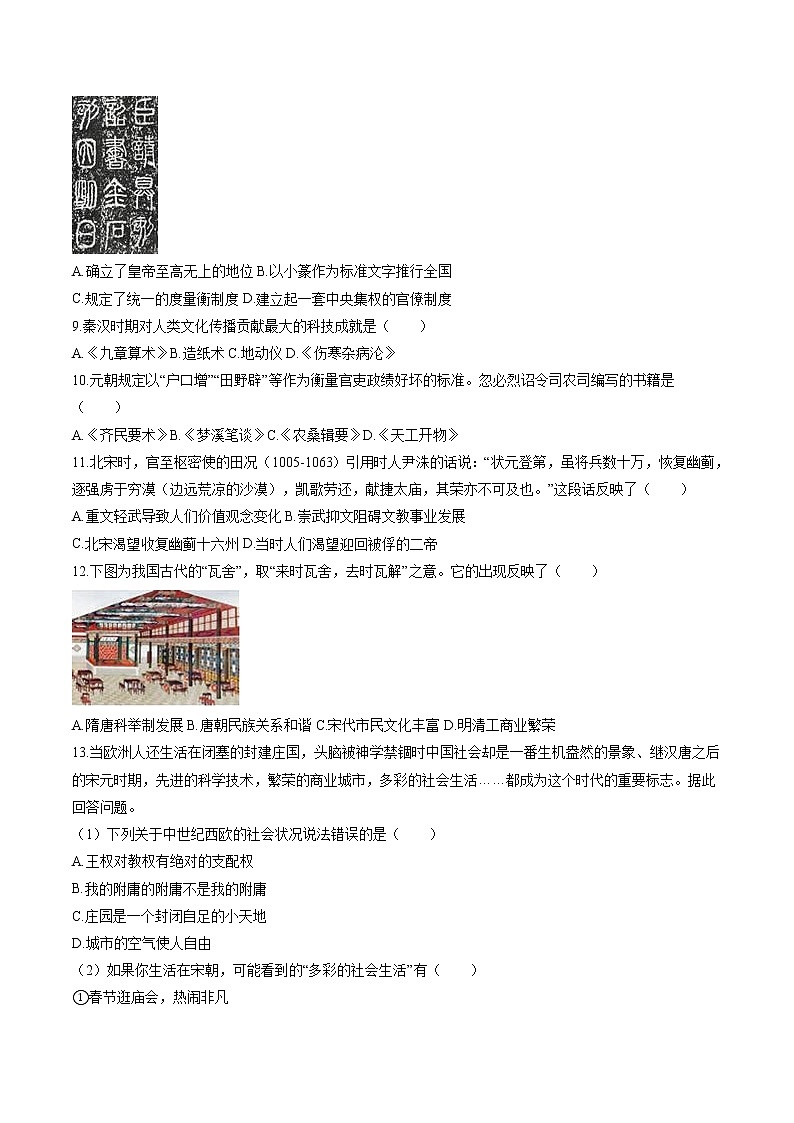

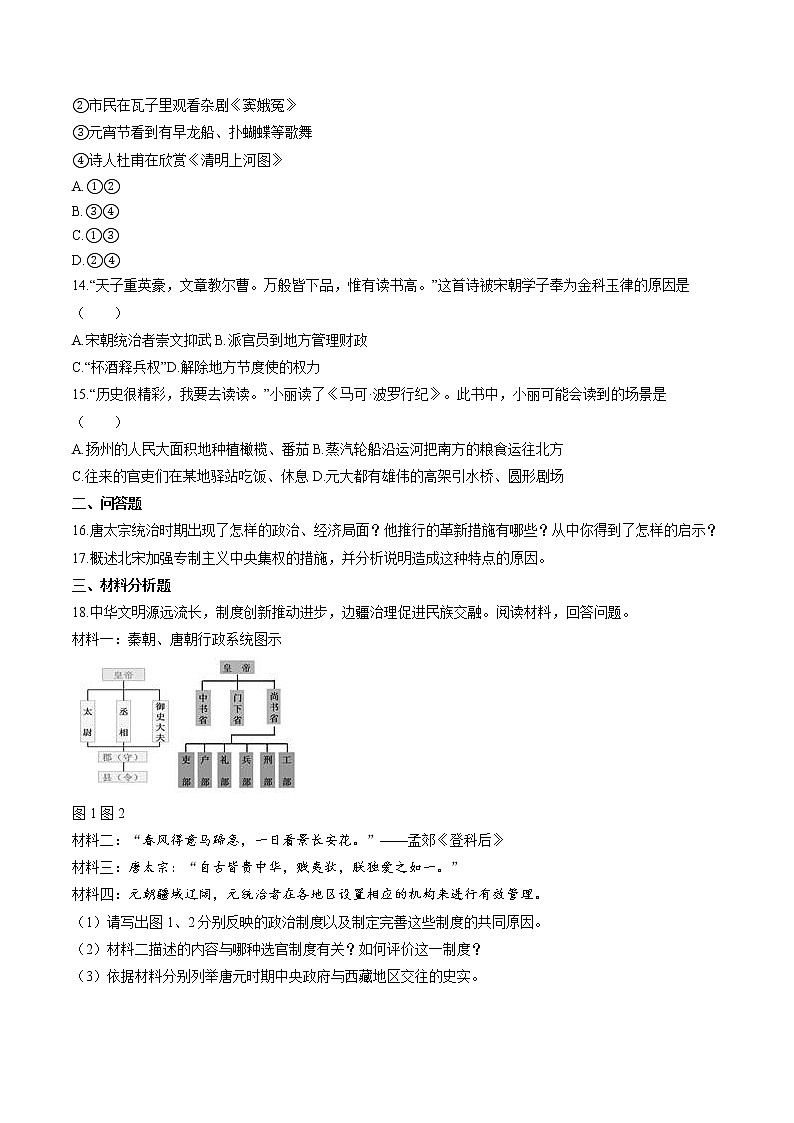

第四单元绵延不绝的中华文明(二):“多元一体”格局与文明高度发展(2)一、单选题1.关于中国古代朝代更替叙述不正确的是( )A.公元前2070年禹建立我国历史上第一个王朝—夏朝B.赤壁之战奠定了三国鼎立的基础,220年曹操废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏C.581年北周大臣杨坚夺取政权建立隋朝。D.唐太宗李世民的统治时期历史上被称为“贞观之治”,他不是唐朝的第一位君主。2.读中国古代部分都城示意图,下列符合史实的是( )A.汉武帝在②颁布推恩令B.北魏孝文帝从③迁都到②C.②和④先后是两宋的都城D.元世祖在①定都3.下列人物属于三国时期的是( )①孙权②曹操③刘备④曹丕⑤诸葛亮⑥袁绍A.①②③⑥B.②④⑤⑥C.①③④⑤D.②③④⑥4.北魏孝文帝改革实行了许多“汉化”政策,这些政策能够推行的直接原因是( )A.改革由皇帝主持,拥有至高无上的权威B.汉族先进的生产技术和文化的吸引C.孝文帝得到汉族地主的支持D.北方出现了民族大融合的趋势5.运用所学知识,判断下列历史人物与其加强统治所采取的措施相符的一组是( )A.秦始皇——统一文字,把隶书作为全国的标准文字B.汉武帝——加强边疆治理,设立“西域都护府”C.唐太宗——加强中央集权,开创了科举制度D.宋太祖——“杯酒释兵权”,解除朝中大将兵权6.唐玄宗在位的前期,唐朝进入鼎盛时期,历史上称为( )A.“文景之治”B.“光武中兴”C.“贞观之治”D.“开元盛世”7.结束南北朝以来长期分裂割据局面,又一次实现了全国大一统的皇帝是( )A.隋文帝B.隋炀帝C.唐太宗D.唐玄宗8.下图为秦《泰山刻石》(局部),它是秦始皇二十八年(公元前219年)所刻,相传为秦丞相李斯手书。此碑可以佐证秦始皇( )A.确立了皇帝至高无上的地位B.以小篆作为标准文字推行全国C.规定了统一的度量衡制度D.建立起一套中央集权的官僚制度9.秦汉时期对人类文化传播贡献最大的科技成就是( )A.《九章算术》B.造纸术C.地动仪D.《伤寒杂病沦》10.元朝规定以“户口增”“田野辟”等作为衡量官吏政绩好坏的标准。忽必烈诏令司农司编写的书籍是( )A.《齐民要术》B.《梦溪笔谈》C.《农桑辑要》D.《天工开物》11.北宋时,官至枢密使的田况(1005-1063)引用时人尹洙的话说:“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强虏于穷漠(边远荒凉的沙漠),凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也。”这段话反映了( )A.重文轻武导致人们价值观念变化B.崇武抑文阻碍文教事业发展C.北宋渴望收复幽蓟十六州D.当时人们渴望迎回被俘的二帝12.下图为我国古代的“瓦舍”,取“来时瓦舍,去时瓦解”之意。它的出现反映了( )A.隋唐科举制发展B.唐朝民族关系和谐C.宋代市民文化丰富D.明清工商业繁荣13.当欧洲人还生活在闭塞的封建庄国,头脑被神学禁锢时中国社会却是一番生机盎然的景象、继汉唐之后的宋元时期,先进的科学技术,繁荣的商业城市,多彩的社会生活……都成为这个时代的重要标志。据此回答问题。(1)下列关于中世纪西欧的社会状况说法错误的是( )A.王权对教权有绝对的支配权B.我的附庸的附庸不是我的附庸C.庄园是一个封闭自足的小天地D.城市的空气使人自由(2)如果你生活在宋朝,可能看到的“多彩的社会生活”有( )①春节逛庙会,热闹非凡②市民在瓦子里观看杂剧《窦娥冤》③元宵节看到有早龙船、扑蝴蝶等歌舞④诗人杜甫在欣赏《清明上河图》A.①②B.③④C.①③D.②④14.“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,惟有读书高。”这首诗被宋朝学子奉为金科玉律的原因是( )A.宋朝统治者崇文抑武B.派官员到地方管理财政C.“杯酒释兵权”D.解除地方节度使的权力15.“历史很精彩,我要去读读。”小丽读了《马可·波罗行纪》。此书中,小丽可能会读到的场景是( )A.扬州的人民大面积地种植橄榄、番茄B.蒸汽轮船沿运河把南方的粮食运往北方C.往来的官吏们在某地驿站吃饭、休息D.元大都有雄伟的高架引水桥、圆形剧场二、问答题16.唐太宗统治时期出现了怎样的政治、经济局面?他推行的革新措施有哪些?从中你得到了怎样的启示?17.概述北宋加强专制主义中央集权的措施,并分析说明造成这种特点的原因。三、材料分析题18.中华文明源远流长,制度创新推动进步,边疆治理促进民族交融。阅读材料,回答问题。材料一:秦朝、唐朝行政系统图示图1图2材料二:“春风得意马蹄急,一日看景长安花。”——孟郊《登科后》材料三:唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”材料四:元朝疆域辽阔,元统治者在各地区设置相应的机构来进行有效管理。(1)请写出图1、2分别反映的政治制度以及制定完善这些制度的共同原因。(2)材料二描述的内容与哪种选官制度有关?如何评价这一制度?(3)依据材料分别列举唐元时期中央政府与西藏地区交往的史实。

答案解析部分一、单选题1.B【解析】本题考查的是我国古代重大史实的有关知识。根据所学知识可知,赤壁之战奠定了三国鼎立的基础,220年曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,所以B表述错误。故选B。【点评】本题难度适中,主要考查学生对我国古代重大史实的识记。2.C【解析】本题考查的是的有关知识。根据所学知识可知,汉武帝时都城在长安,即①这个地方,所以A错误;北魏孝文帝从山西平城迁到洛阳,所以B错误;②是汴梁,④是杭州,它们先后是两宋的都城,所以C正确;元世祖定都大都,即现在的北京,所以D错误。故选择C。【点评】本题难度适中,主要考查学生对我国古代都城变迁的了解。3.C【解析】根据所学知识可知,公元220年,曹丕称帝,国号魏,定都洛阳;221年刘备在成都称帝,国号汉、史称蜀;222年孙权称王、国号吴,定都建业,三国鼎立局面形成。曹操、袁绍是东汉末年的军阀,他们没有生活在三国时期,因此可以排除②、⑥,故选C项。【点评】本题还可以引导学生注意史实和历史影视作品的区别和联系,两者不完全相同。历史影视作品是以史实为基础进行加工的艺术作品,它源于史实但不等同于史实。历史影视作品中含有大量的夸张和虚拟的成为,不能和史实混为一谈。4.A【解析】此题考查对于北魏孝文帝改革推行的原因的理解。北魏孝文帝改革是受到保守派大臣的反对的,但他不顾反对,毅然迁都洛阳,下令改革。根据题干中”直接“一词可知答案是A。【点评】理解北魏孝文帝改革推行的原因。5.D【解析】本题考查学生对基础知识的再认再现能力。秦始皇统一文字,把小篆作为全国的标准文字;汉武帝在公元前156年7月14日-公元前87年3月29日在位,西域都护府设立于公元前60年;隋炀帝开创了科举制度,所以ABC说法错误;D宋太祖——“杯酒释兵权”,解除朝中大将兵权说法正确。故选D。【点评】本题难度适中适中,考查学生对基础知识的再认再现能力。6.D【解析】A.“文景之治”,不符合题意;B.“光武中兴”,不符合题意;C.“贞观之治”,不符合题意;D.依据所学知识可知,唐玄宗在位的前期,年号“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”,故选项D符合题意;故答案为:D。【点评】本题考查识记能力。解答时,依据对基础知识的准确记忆回答,要注意区别识记这几个盛世局面的内容。7.A【解析】A:结合所学知识可知,581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝。589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了东汉末年以来近四百年的分裂割据局面,继秦汉之后中国又一次实现了统一,故A符合题意。B.隋炀帝并非隋朝开国皇帝,故排除B。C、D.唐朝推翻的是隋朝的统治,而不是结束的长期分裂割据的局面,故排除CD。故答案为:A。【点评】本题考查的知识点是隋朝的建立与统一。试题较为简单,旨在考查学生对基础知识的掌握情况。做题时,学生要区分隋文帝与隋炀帝各自的主要事迹,不要相互混淆。8.B【解析】本题考查的是对材料的分析理解能力。分析材料可知,李斯所刻文字与专制主义中央集权的官僚制的确立无关,所以AD不符合题意,李斯所刻文字与秦始皇统一全国文字为小篆有关,所以B符合题意;统一度量衡与统一文字无关,所以C不符合无关。故选择B。【点评】本题难度适中,主要考查学生对材料的分析理解能力。9.B【解析】造纸术,尤其是东汉蔡伦改进的造纸术,几个世纪后,造纸术传到朝鲜、日本、印度和阿拉伯,后来又经北非传到欧洲,造纸术的发明是书写材料的一次革命,它便于携带,取材广泛不拘泥,推动了中国、阿拉伯、欧洲乃至整个世界的文化发展。所以说是人类文化传播贡献最大的科技成就是造纸术。A项《九章算术》是数学成就,不符合题意;B项造纸术对人类文化传播贡献最大,符合题意;C项地动仪是天文学成就,不符合题意;D项《伤寒杂病论》是医学成就,不符合题意;故答案为B。【点评】本题难度适中,考查我国造纸术传播的影响。需要灵活运用蔡伦改进造纸术的影响。10.C【解析】忽必烈诏令司农司编写的书籍是《农桑辑要》【点评】考查灿烂的宋元文化11.A【解析】由题干中描绘出将领即使领兵打仗获胜的荣誉也不及考上状元,然后结合所学知识可知,当时宋朝实行重文轻武的政策,文人的地位高于武将,使人们价值观念变化,所以A项符合题意;材料中所涉及的是重文轻武,而不是崇武抑文,所以B项不符合题意;北宋渴望收复幽云十六州在材料中并未体现,所以C项不符合题意;材料中并未涉及当时人们渴望迎回被俘的二帝,所以D项不符合题意;故答案为:A。【点评】本题考查宋朝加强中央集权的措施.需要掌握宋朝加强中央集权的措施的影响.解题的关键是对结合宋朝加强中央集权的措施对材料的分析理解。12.C【解析】根据所学可知,瓦子是娱乐兼营商业活动的场所,与经济文化生活有关,C项符合题意;科举、民族关系均不符合题意;瓦子出现的时期是北宋,而不是明清;ABD三项不符合题意。故答案为C。【点评】瓦子是宋朝出现的娱乐场所,所以解答本题可用排除法,很容易得出答案。13.(1)A(2)C【解析】(1)中世纪的欧洲教皇拥有至高无上的权力,教皇和教会不仅是西欧最大的土地所有者,还是西欧封建制度的精神支柱,在精神和文化领域,神权凌驾一切。A项王权对教权有绝对的支配权说法错误,符合题意;BCD三项说法都正确,不符合题意;故答案为A。【点评】本题难度适中,考查中世纪西欧的社会状况。解答本题需掌握罗马教皇和教会在西欧封建社会的地位和影响。(2)结合教材所学知识得知,在宋代,春节逛庙会,热闹非凡,元宵节看到有早龙船、扑蝴蝶等歌舞都能看到,《窦娥冤》是元朝是关汉卿的代表作,属于元曲。杜甫是唐朝诗人,宋朝时已去世,不可能在欣赏北宋的《清明上河图》。C项①③宋朝可能看到,符合题意;故答案为C。【点评】本题难度适中,考查宋朝的社会生活及学生灵活运用所学知识解决问题的能力。解题的关键是掌握基础史实。14.A【解析】本题考查的是宋代重文抑武政策的有关知识。根据所学知识可知,宋代实行重文抑武的政策,士人受到社会普遍尊重,推动文化教育的发展。故选择A。【点评】本题难度适中,主要考查学生对宋代重文抑武政策的理解。15.C【解析】A项扬州的人民大面积地种植橄榄、番茄不符合史实,番茄明代才传入中国,元朝不可能种植,不符合题意;B项蒸汽轮船沿运河把南方的粮食运往北方不符合史实,1807年,美国人富尔顿制造出世界上第一艘利用蒸汽做动力的船“克莱蒙号”,元朝不可能有,不符合题意;C项往来的官吏们在某地驿站吃饭、休息小丽可能会读到,元朝在全国建立了四通八达的驿道,沿途设置驿站,供往来的官吏们吃饭、休息、换乘马匹,符合题意;D项元大都有雄伟的高架引水桥、圆形剧场不符合史实,建有雄伟的高架引水桥、圆形剧场的是罗马,不是元大都,不符合题意;故答案为C。【点评】本题难度适中,考查《马可.波罗行纪》相关知识,旨在考查学生根据材料结合所学知识得出结论的能力。解答此题的关键在于正确理解题干材料的中心意思。二、问答题16.政治:政治清明,社会秩序相对安定,阶级矛盾相对缓和,民族团结。经济:经济得到进一步发展,国力增强,社会风气开放,生产水平提高;进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,制定法律,减省刑罚,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目。严格考察各级官吏的政绩,经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产等措施;创新是社会进步发展的动力;尊重知识,重视人才,社会才能发展等。【解析】唐太宗统治时期出现了政治清明,社会秩序相对安定,阶级矛盾相对缓和,民族团结的政治局面,出现了经济得到进一步发展,国力增强,社会风气开放,生产水平提高的经济局面;他推行的革新措施有进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,制定法律,减省刑罚,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考察各级官吏的政绩,经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产等措施;从中我得到的启示是创新是社会进步发展的动力;尊重知识,重视人才,社会才能发展等。【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记贞观之治出现的原因和表现等相关史实。17.措施:解除朝中大将和节度使的兵权,设禁军,由皇帝直接控制;采取崇文抑武策略,派文臣担任中央和地方官吏;派官员(转运使)到各地管理财政。原因:吸取唐末以来藩镇割据的教训,同时宋太祖自己也正是通过兵变夺权的,因此特别注意把兵权控制在自己手中,消除地方割据隐患。【解析】本题考查北宋中央集权的原因和措施。北宋中央集权的主要原因是唐末藩镇割据。措施有政治上:解除朝中大将和节度使的兵权,设禁军,由皇帝直接控制;文化上:采取崇文抑武策略,经济上:派文臣担任中央和地方官吏;派官员到各地管理财政。【点评】本题掌握北宋中央集权的原因和措施。三、材料分析题18.(1)中央集权的官僚制度、三省六部制。加强中央集权,巩固封建统治(2)科举制。科举制通过考试来选拔官员,强调以才能作为选官的标准,改变了隋唐以来依赖举荐和凭借家庭出身来做官的惯例,是一种相对公平的选拔制度。为读书人创造了相对平等的竞争机会,为社会发展提供了更多的人才。(3)唐太宗把文成公主嫁给松赞干布;元朝在中央设立宣政院,以负责藏族地区的行政。【解析】(1)根据所学知识和图示信息可知,图1和图2分别是秦、唐的中央集权的官僚制度和三省六部制。其共同目的是加强中央集权,巩固封建统治。(2)根据所学知识和题意中“登科”可知,描述的是科举制度。评价该制度,根据教材回答即可。(3)根据题干信息和设问,要求回答唐朝时期和西藏的交往。根据所学知识可知,唐朝时文成公主嫁入吐蕃、金城公主嫁入吐蕃。元朝时,在中央设立宣政院,负责藏族地区的事务。故答案为:(1)中央集权的官僚制度、三省六部制。加强中央集权,巩固封建统治(2)科举制。科举制通过考试来选拔官员,强调以才能作为选官的标准,改变了隋唐以来依赖举荐和凭借家庭出身来做官的惯例,是一种相对公平的选拔制度。为读书人创造了相对平等的竞争机会,为社会发展提供了更多的人才。(3)唐太宗把文成公主嫁给松赞干布;元朝在中央设立宣政院,以负责藏族地区的行政。【点评】本题考查中国古代的政治制度和边疆治理,难度适中,熟记有关知识即可。

相关试卷

这是一份绵延不绝的中华文明(三):封建社会的发展与近代前夜的危机(1) 作业 初中历史与社会二轮复习(2022年),共8页。试卷主要包含了单选题,问答题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。

这是一份绵延不绝的中华文明(一): 统一多民族国家的建立和发展(2) 作业 初中历史与社会二轮复习(2022年),共8页。试卷主要包含了单选题,问答题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。

这是一份绵延不绝的中华文明(三):封建社会的发展与近代前夜的危机(3) 作业 初中历史与社会二轮复习(2022年),共8页。试卷主要包含了单选题,问答题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。