人教版六年级下册第15课 我国古代建筑艺术授课ppt课件

展开

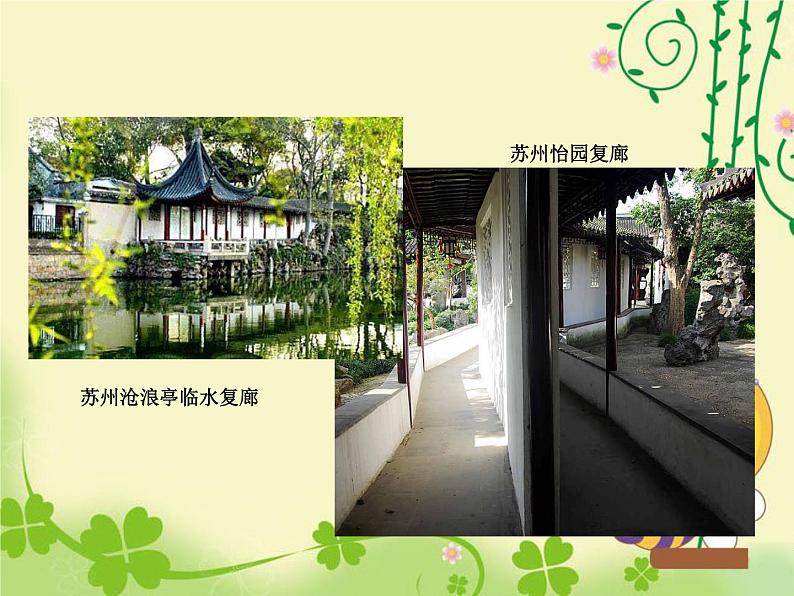

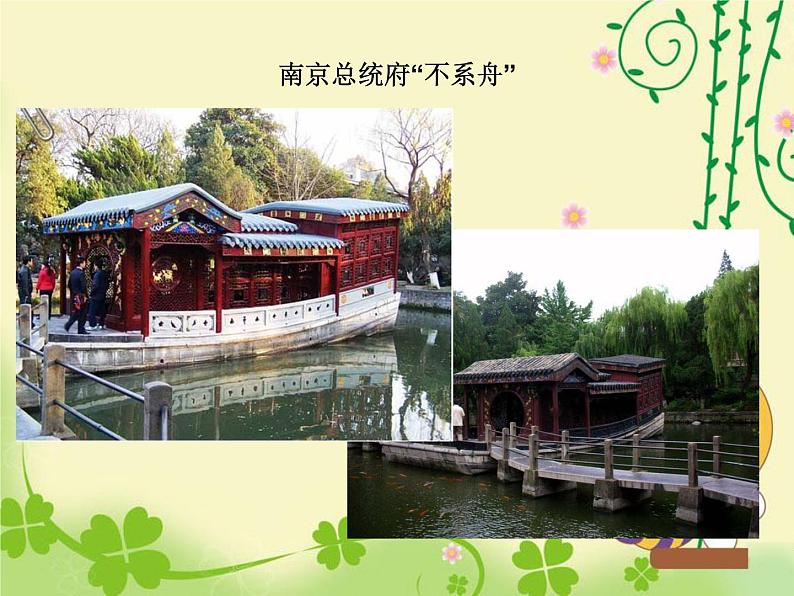

这是一份人教版六年级下册第15课 我国古代建筑艺术授课ppt课件,共23页。PPT课件主要包含了宫殿建筑,太和殿,园林建筑,代表性园林建筑,南京瞻园“岁寒亭”,苏州沧浪亭临水复廊,苏州怡园复廊,南京总统府“不系舟”,沧浪亭,拙政园等内容,欢迎下载使用。

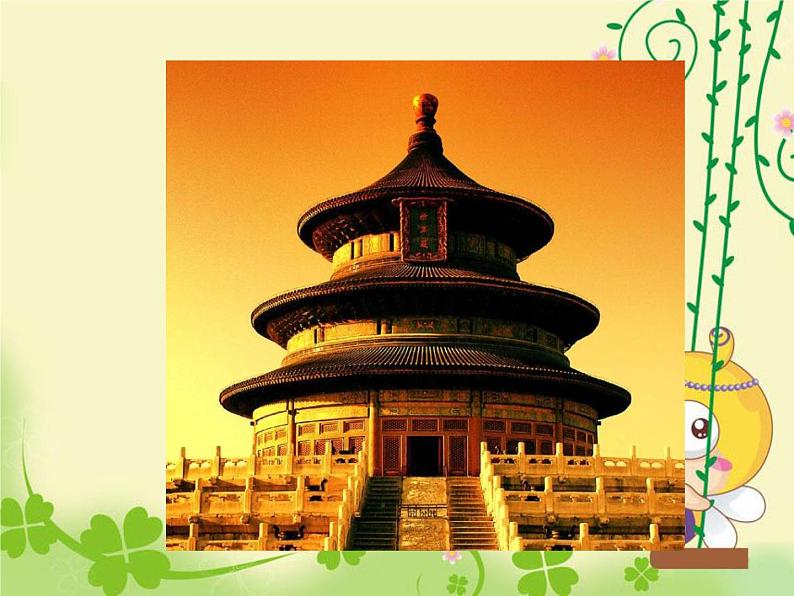

洛阳偃师二里头商代早期宫殿遗址是现知最早的宫殿,以廊庑围成院落,前沿建宽大院门,轴线后端为殿堂。殿内划分出开敞的前堂和封闭的后室,屋顶可能是四阿重屋(即庑殿重檐)。整个院落建筑在夯土地基上。以后,院落组合和前堂后室(对于宫殿又可称为前朝后寝)成了长期延续的宫殿布局方式。 宫殿建筑通常是黄色的琉璃瓦,红色的城墙。这与我国人对颜色的看法有关。黄色自古以来被认为是尊贵的颜色。“五行”学说认为,黄色代表中央方位(中央属土,土为黄色)。 唐代,黄色被规定为代表皇室的色彩,其他人不能使用。到了宋代,封建帝王开始采用黄色琉璃瓦顶,并一直沿袭下来。红色被视为一种美满喜庆的色彩,意味着庄严、富贵。周朝(公元前11世纪)宫殿建筑就普遍采用红色,并一直流传下来。因为,封建帝王的宫殿是最高统治者的活动场所,必须处处显示“至高无上”、“尊贵富有”,因此,绝大多数古代宫殿都是红墙黄瓦。

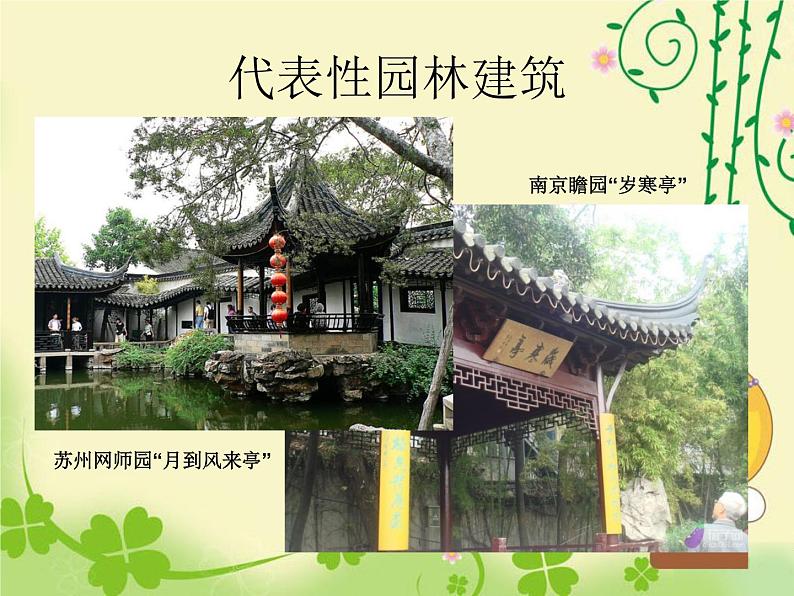

常见的有亭、榭、廊、阁、轩、楼、台、舫、厅堂等建筑物。通过建造这些主要起到园林里造景,和为游览者提供观景的视点和场所;还有提供休憩及活动的空间等作用。

苏州网师园“月到风来亭”

苏州拙政园“与谁同坐轩”

江南名居 江南民居普遍的平面布局方式和北方的四合院大致相同,只是一般布置紧凑,院落占地面积较小,以适应当地人口密度较高,要求少占农田的特点。住宅的大门多开在中轴线上,迎面正房为大厅,后面院内常建二层楼房。由四合房围成的小院子通称天井,仅作采光和排水用。因为屋顶内侧坡的雨水从四面流入天井,所以这种住宅布局俗称“四水归堂”。

江南民居的结构多为穿斗式木构架,不用梁,而以柱直接承檩,外围砌较薄的空斗墙或编竹抹灰墙,墙面多粉刷白色。屋顶结构也比北方住宅为薄。墙底部常砌片石,室内地面也铺石板,以起到防潮的作用。厅堂内部随着使用目的的不同,用传统的罩、木鬲扇、屏门等自由分隔。梁架仅加少量精致的雕刻,涂栗、褐、灰等色,不施彩绘。房屋外部的木构部分用褐、黑、墨绿等颜色,与白墙、灰瓦相映,色调雅素明净,与周围自然环境结合起来,形成景色如画的水乡风貌。

蒙古包是蒙古族牧民居住的一种房子。建造和搬迁都很方便,适于牧业生产和游牧生活。蒙古包呈圆形,有大有小,大者,可容纳600多人;小者可以容纳20个人。蒙古包的架设很简单,一般是搭建在水草适宜的地方,根据蒙古包的大小先画一个画圈,然后便可以开始按照圈的大小搭建。蒙古包看起来外形虽小,但包内使用面积却很大,而且室内空气流通,采光条件好,冬暖夏凉,不怕风吹雨打,非常适合于经常转场放牧民族居住和使用。

窑洞是中国西北黄土高原上居民的古老居住形式,这一“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前。在中国陕甘宁地区,黄土层非常厚,有的厚达几十公里,我国人民创造性利用高原有利的地形,凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞建筑。窑洞一般有靠崖式窑洞,下沉式窑洞、独立式等形式,其中靠山窑应用较多。

碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的居住建筑形式。从《后汉书》的记载来看,在汉元鼎六年(公元111年)以前就有存在。这是一种用乱石垒砌或土筑的房屋,高有三至四层。因外观很像碉堡,故称为碉房,碉房的名称至少可以追溯到清代乾隆年间(公元1736年)。 藏族民居的墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都较为简洁,一般多方形平面,也有曲尺形的平面。因青藏高原山势起伏,建筑占地过大将会增加施工上的困难,故一般建筑平面上地面积较小,而向空间发展。西藏那曲民居外形是方形略带曲尺形,中间设一小天井。内部精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

相关课件

这是一份人教版六年级下册第15课 我国古代建筑艺术课文配套ppt课件,共8页。PPT课件主要包含了万寿山,昆明湖,乐寿堂,清晏舫,文昌阁等内容,欢迎下载使用。

这是一份小学美术人教版六年级下册第15课 我国古代建筑艺术集体备课ppt课件,共17页。PPT课件主要包含了故宫平面图,坤宁宫交泰殿乾清宫,御花园,金水河,中和殿,保和殿,乾清宫前广场,乾清宫,坤宁宫,神武门等内容,欢迎下载使用。

这是一份美术六年级下册第15课 我国古代建筑艺术教学演示ppt课件,共49页。PPT课件主要包含了我国古代建筑艺术,谢谢观看,民居宏村,外观造型,建筑结构,群体布局,装饰色彩等内容,欢迎下载使用。