文言文对比阅读+2021—2022学年部编版语文八年级下册

展开

这是一份文言文对比阅读+2021—2022学年部编版语文八年级下册,共10页。

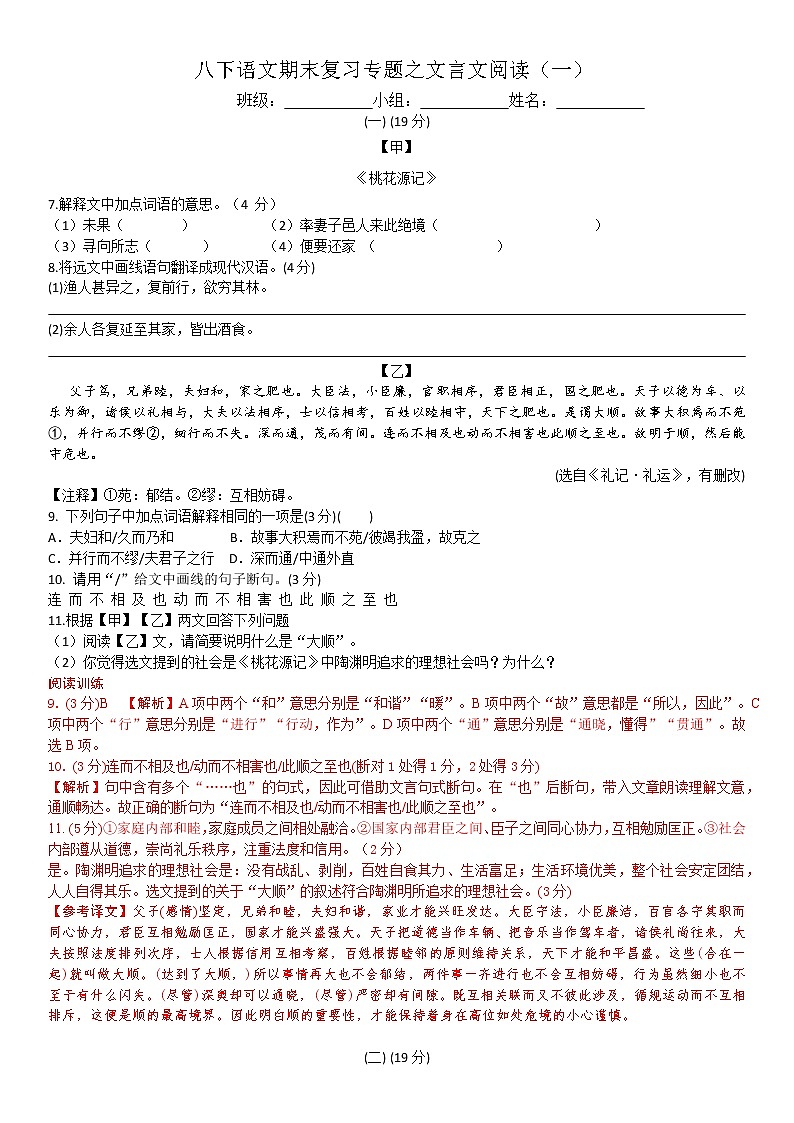

八下语文期末复习专题之文言文阅读(一)

班级: 小组: 姓名:

(一) (19分)

【甲】

《桃花源记》

7.解释文中加点词语的意思。(4 分)

(1)未果( ) (2)率妻子邑人来此绝境( )

(3)寻向所志( ) (4)便要还家 ( )

8.将远文中画线语句翻译成现代汉语。(4分)

(1)渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

(2)余人各复延至其家,皆出酒食。

【乙】

父子笃,兄弟睦,夫妇和,家之肥也。大臣法,小臣廉,官职相序,君臣相正,国之肥也。天子以德为车、以乐为御,诸侯以礼相与,大夫以法相序,士以信相考,百姓以睦相守,天下之肥也。是谓大顺。故事大积焉而不苑①,并行而不缪②,细行而不失。深而通,茂而有间。连而不相及也动而不相害也此顺之至也。故明于顺,然后能守危也。

(选自《礼记·礼运》,有删改)

【注释】①苑:郁结。②缪:互相妨碍。

9. 下列句子中加点词语解释相同的一项是(3分)( )

A.夫妇和/久而乃和 B.故事大积焉而不苑/彼竭我盈,故克之

C.并行而不缪/夫君子之行 D.深而通/中通外直

10. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

连 而 不 相 及 也 动 而 不 相 害 也 此 顺 之 至 也

11. 根据【甲】【乙】两文回答下列问题

(1) 阅读【乙】文,请简要说明什么是“大顺”。

(2) 你觉得选文提到的社会是《桃花源记》中陶渊明追求的理想社会吗?为什么?

阅读训练

9. (3分)B 【解析】A项中两个“和”意思分别是“和谐”“暖”。B项中两个“故”意思都是“所以,因此”。C项中两个“行”意思分别是“进行”“行动,作为”。D项中两个“通”意思分别是“通晓,懂得”“贯通”。故选B项。

10. (3分)连而不相及也/动而不相害也/此顺之至也(断对1处得1分,2处得3分)

【解析】句中含有多个“……也”的句式,因此可借助文言句式断句。在“也”后断句,带入文章朗读理解文意,通顺畅达。故正确的断句为“连而不相及也/动而不相害也/此顺之至也”。

11. (5分)①家庭内部和睦,家庭成员之间相处融洽。②国家内部君臣之间、臣子之间同心协力,互相勉励匡正。③社会内部遵从道德,崇尚礼乐秩序,注重法度和信用。(2分)

是。陶渊明追求的理想社会是:没有战乱、剥削,百姓自食其力、生活富足;生活环境优美,整个社会安定团结,人人自得其乐。选文提到的关于“大顺”的叙述符合陶渊明所追求的理想社会。(3分)

【参考译文】父子(感情)坚定,兄弟和睦,夫妇和谐,家业才能兴旺发达。大臣守法,小臣廉洁,百官各守其职而同心协力,君臣互相勉励匡正,国家才能兴盛强大。天子把道德当作车辆、把音乐当作驾车者,诸侯礼尚往来,大夫按照法度排列次序,士人根据信用互相考察,百姓根据睦邻的原则维持关系,天下才能和平昌盛。这些(合在一起)就叫做大顺。(达到了大顺,)所以事情再大也不会郁结,两件事一齐进行也不会互相妨碍,行为虽然细小也不至于有什么闪失。(尽管)深奥却可以通晓,(尽管)严密却有间隙。既互相关联而又不彼此涉及,循规运动而不互相排斥,这便是顺的最高境界。因此明白顺的重要性,才能保持着身在高位如处危境的小心谨慎。

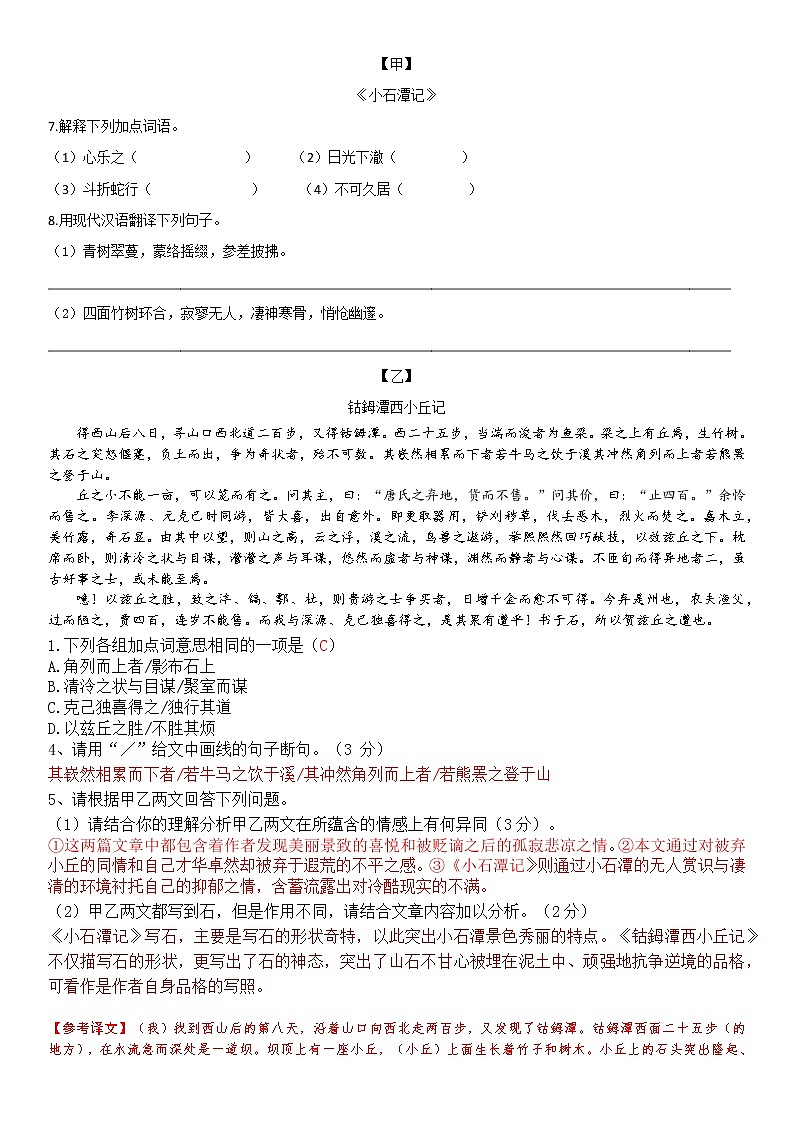

(二) (19分)

【甲】

《小石潭记》

7.解释下列加点词语。

(1)心乐之( ) (2)日光下澈( )

(3)斗折蛇行( ) (4)不可久居( )

8.用现代汉语翻译下列句子。

(1)青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

__________________________________________________________________________________________________

(2) 四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

__________________________________________________________________________________________________

【乙】

钴鉧潭西小丘记

得西山后八日,寻山口西北道二百步,又得钴鉧潭。西二十五步,当湍而浚者为鱼梁。梁之上有丘焉,生竹树。其石之突怒偃蹇,负土而出,争为奇状者,殆不可数。其嵚然相累而下者若牛马之饮于溪其冲然角列而上者若熊罴之登于山。

丘之小不能一亩,可以笼而有之。问其主,曰:“唐氏之弃地,货而不售。”问其价,曰:“止四百。”余怜而售之。李深源、元克己时同游,皆大喜,出自意外。即更取器用,铲刈秽草,伐去恶木,烈火而焚之。嘉木立,美竹露,奇石显。由其中以望,则山之高,云之浮,溪之流,鸟兽之遨游,举熙熙然回巧献技,以效兹丘之下。枕席而卧,则清泠之状与目谋,瀯瀯之声与耳谋,悠然而虚者与神谋,渊然而静者与心谋。不匝旬而得异地者二,虽古好事之士,或未能至焉。

噫!以兹丘之胜,致之沣、镐、鄠、杜,则贵游之士争买者,日增千金而愈不可得。今弃是州也,农夫渔父,过而陋之,贾四百,连岁不能售。而我与深源、克己独喜得之,是其果有遭乎!书于石,所以贺兹丘之遭也。

1.下列各组加点词意思相同的一项是(C)

A.角列而上者/影布石上

B.清泠之状与目谋/聚室而谋

C.克己独喜得之/独行其道

D.以兹丘之胜/不胜其烦

4、请用“/”给文中画线的句子断句。(3 分)

其嵚然相累而下者/若牛马之饮于溪/其冲然角列而上者/若熊罴之登于山

5、请根据甲乙两文回答下列问题。

(1)请结合你的理解分析甲乙两文在所蕴含的情感上有何异同(3分)。

①这两篇文章中都包含着作者发现美丽景致的喜悦和被贬谪之后的孤寂悲凉之情。②本文通过对被弃小丘的同情和自己才华卓然却被弃于遐荒的不平之感。③《小石潭记》则通过小石潭的无人赏识与凄清的环境衬托自己的抑郁之情,含蓄流露出对冷酷现实的不满。

(2)甲乙两文都写到石,但是作用不同,请结合文章内容加以分析。(2分)

《小石潭记》写石,主要是写石的形状奇特,以此突出小石潭景色秀丽的特点。《钴鉧潭西小丘记》不仅描写石的形状,更写出了石的神态,突出了山石不甘心被埋在泥土中、顽强地抗争逆境的品格,可看作是作者自身品格的写照。

【参考译文】(我)找到西山后的第八天,沿着山口向西北走两百步,又发现了钴鉧潭。钴鉧潭西面二十五步(的地方),在水流急而深处是一道坝。坝顶上有一座小丘,(小丘)上面生长着竹子和树木。小丘上的石头突出隆起、高然耸立,破土而出、争奇斗怪的,几乎(多得)数不清。那些重叠着、相负而下的石头,好像是(俯身)在小溪里喝水的牛马;那些高耸突出、如兽角斜列往上冲的石头,好像是在山上攀登的棕熊。

小丘很小,不到一亩,可以把它装到笼子里占有它。(我)打听它的主人是谁,(有人)说:“这是唐家不要的地方,想出售却卖不出去。”(我)问它的价钱,(有人)说:“只要四百文。”我很喜欢(这个小丘),就(把它)买了下来。李深源、元克己这时和我一起游览,(他们)都非常高兴,(认为这是)出乎意料的收获。(我们)随即轮流拿起工具,铲割杂草,砍伐杂树,点燃大火把它们烧掉。美好的树木树立起来了,秀美的竹子显露出来了,奇峭的石头呈现出来了。(我们)站在小丘中间眺望,(只见)高高的山岭、漂浮的云朵、潺潺的溪流、自由自在游玩的飞鸟走兽,全都欢快地呈巧献技,来为这个小丘效力。(我们在小丘上)枕着石头席地而卧,眼睛触及的是清澈明净的景色,耳朵触及的是淙淙潺潺的水声,精神感受到的是悠远空旷的浩然之气,心灵感受到的是恬静幽深的境界。不满十天(我)就得到了两处风景胜地,即使古代爱好山水的人士,也许没有到过这地方吧。

唉!凭着这小丘优美的景色,(如果)把它放到(京都附近的)沣、镐、鄠、杜(等这些繁华的地方),那么喜欢游赏的、争相购买的人每天增加几千文钱(购买)反而(恐怕)更加买不到。如今(它)被抛弃在(这荒僻的)永州,连农民、渔夫走过也鄙视它,售价(只有)四百文钱,一连几年也卖不出去。而唯独我和李深源、元克己因为得到它了而高兴,难道遇到这个小丘真的要靠运气吗?(我)把这篇文章写在石碑上,用来祝贺(我和)这小丘的遇合。

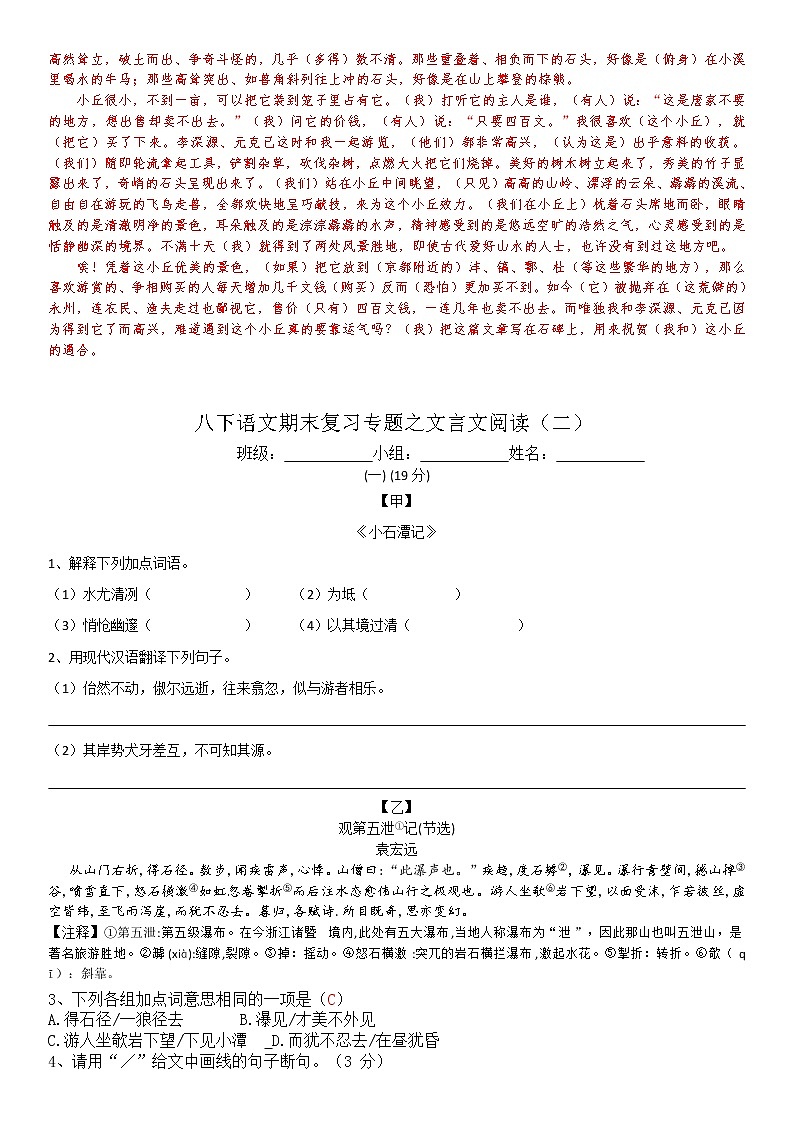

八下语文期末复习专题之文言文阅读(二)

班级: 小组: 姓名:

(一) (19分)

【甲】

《小石潭记》

1、解释下列加点词语。

(1)水尤清冽( ) (2)为坻( )

(3)悄怆幽邃( ) (4)以其境过清( )

2、用现代汉语翻译下列句子。

(1)佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

(2) 其岸势犬牙差互,不可知其源。

【乙】

观第五泄①记(节选)

袁宏远

从山门右折,得石径。数步,闻疾雷声,心悸。山僧曰:“此瀑声也。”疾趋,度石罅②,瀑见。瀑行青壁间,撼山掉③谷,喷雪直下,怒石横激④如虹忽卷掣折⑤而后注水态愈伟山行之极观也。游人坐欹⑥岩下望,以面受沫,乍若披丝,虚空皆纬,至飞雨泻崖,而犹不忍去。暮归,各赋诗.所目既奇,思亦变幻。

【注释】①第五泄:第五级瀑布。在今浙江诸暨 境内,此处有五大瀑布,当地人称瀑布为“泄”,因此那山也叫五泄山,是著名旅游胜地。②罅(xià):缝隙,裂隙。③掉:摇动。④怒石横激:突兀的岩石横拦瀑布,激起水花。⑤掣折:转折。⑥欹(qī):斜靠。

3、下列各组加点词意思相同的一项是(C)

A.得石径/一狼径去 B.瀑见/才美不外见

C.游人坐欹岩下望/下见小潭 D.而犹不忍去/在昼犹昏

4、请用“/”给文中画线的句子断句。(3 分)

怒石横激如虹/忽卷掣折而后注/水态愈伟/山行之极观也

5、请根据甲乙两文回答下列问题。

(1)甲乙两文都写了水,请结合文章内容分析两文各自用了什么手法突出了水的不同特点。(3分)

《小石潭记》作者运用了正侧面结合的手法,用“水尤清冽”正面描写,用“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上”侧面描写,突出了水的清澈。《观第五泄记》作者主要运用了比喻夸张的手法,将水写成“雪”和“虹”,并结合游人的感受突出水的奇特壮观。

(2)甲乙两文分别寄托了作者怎样的思想感情?(2分)

《小石潭记》表达了作者被贬谪后孤独、寂寞、凄凉之情。《观第五泄记》表达了作者的喜爱、赞叹之情

【参考译文】从五泄寺的大门往右拐,有一条石头小路。走几步便听到迅雷般的轰鸣声,心里感到害怕。山上的僧人解释道:“这是瀑布的声音。”快步走去,迈过一块石头缝隙,就看见了瀑布。石头青绿,陡如刀削,没有一丝泥土,三面石头就像外城一样耸立。瀑布在青壁间落下,震撼着山谷,仿如笔直向下喷出雪花一样,突兀的岩山横拦瀑布,激起水花,就像彩虹,拍到岸边水浪突然卷起来然后才落回水中,水的气势更加雄壮,是游人看到的最壮观的景色了。游人们坐在倾斜的岩石下方抬头望,用自己的脸接住迸起的水沫,开始就像一丝凉线,空空的都像编织物的横线,到了飞雨泻崖,还留恋不想回去。

傍晚归来,游人们各自写诗赞叹。所看到的景色已经非常绮丽,回想起来更加变幻莫测,

(二) (19分)

【甲】

《核舟记》

1.解释文中加点词语的意思。(4分)

(1)舟首尾长约八分有奇 (2)神情与苏、黄不属

(3)卧右膝,诎右臂支船 (4)珠可历历数也

2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)苏、黄共阅一手卷。

(2)其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。

【乙】

得念珠一百八枚,以山桃核为之,圆如小樱桃。一枚之中,刻罗汉三四尊,或五六尊,立者,坐者,课经①者,荷杖者,入定于龛②中者,荫树趺坐③而说法者,环坐指画论议者,袒跣④曲拳和南而前趋而后侍者,合计之,为数五百。蒲团、竹笠、茶奁⑤、荷策、瓶钵、经卷毕具。又有云龙风虎,狮象鸟兽,狻猊⑥猿猱错杂其间。初视之,不甚了了。明窗净几息心谛观所刻罗汉仅如一粟,梵相⑦奇古,或衣文织绮绣,或衣袈裟水田絺褐⑧,而神情风致,各萧散于松柏岩石,可谓艺之至矣!

(《记桃核念珠》)

【注释】①课经:读经。②龛:佛塔。③趺(fū)坐:盘膝交叠双腿,用足背放在股腿上。④袒跣(xiǎn):袒胸赤足。⑤奁(lián):盒子。⑥ 狻猊(suān ní):传说中的一种猛兽。⑦梵相:罗汉的样子。⑧絺褐:(chī hè)麻布短衣。

3.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A. 以山桃核为之/使子婴为相

B. 入定于龛中者/见其矢十中八九

C. 仅如一粟/一日不见,如三秋兮

D. 可谓艺之至矣/过中不至

A:雕刻/担任 B:中间/射中 C:好像 D:极致/到达

4.请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

明窗净几/息心谛观/所刻罗汉/仅如一粟

5.选文与《核舟记》一样都表现了雕刻者技艺的高超,试结合选文内容简要说明。

①用料体积小;甲:舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。乙:以山桃核为之,圆如小樱桃

②所刻东西(字、景、人、物)多;甲:小小的船窗上刻了16个字 乙:狻猊猿猱之类动物在中间错杂交坐

③刻画细腻逼真,情态毕备,富有诗情画意。甲:三人各具情态、栩栩如生乙:五百种形态各异、神情不同的罗汉

参考译文:

得到108枚念珠,(都是) 用山核桃做成的,圆得像小樱桃一样,-枚念珠上刻着罗汉三四尊,有站着的,有坐着的诵经的,有拄着禅杖的,有在佛龛中入定的,有在树阴下盘坐着说法的,有(几个大)环坐在一-起用手比划着讨论(佛法)的,有赤着脚蜷坐着的,还有向南走去后面跟着。合计来看,一共有五百种。(这些刻画里) 蒲团,竹笠,茶盒,挑东西的木村,(化缘用的)瓶钵,经卷等等物件都有,又有云龙风虎,狮象鸟兽,狻猊猿猱之类动物在中间错杂交坐。乍看去,不很清楚,(但是) 窗明几净;静下心来仔细观(却发现)所刻画的罗汉,仅仅就像一颗粟米大小,而佛像很古奥,有的禅衣上织绣着绮丽的纹饰,有的穿着褐色的袈裟,而且(罗汉的)神情风度,在松柏岩石之间,都非常潇洒,(这真)可以称得上是艺术的极致了啊!

八下语文期末复习专题之文言文阅读(三)

班级: 小组: 姓名:

(一) (19分)

【甲】《北冥有鱼》

1、解释下列加点词语。

(1)抟扶摇而上者九万里( ) (2)去以六月息者也( )

(3)志怪者也( ) (4)北冥有鱼( )

2、用现代汉语翻译下列句子。

(1)怒而飞,其翼若垂天之云。

(3) 天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

【乙】

穷发①之北,有冥海②者,天池也。有鱼焉,其广数千里,未有知其修者,其名为鲲。有鸟焉其名为鹏背若泰山翼若垂天之云,抟扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,然后图南,且适南冥也。斥③笑之曰:“彼且奚适也?我腾跃而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也。而彼且奚适也?”此小大之辩也。

(选自《庄子》,有删改)

【注释】①穷发:传说中极荒远的不生草木之地。 ②冥海:传说中的大海。③斥(yàn):一种池沼中的小雀,飞不到一尺高。

3. 下列各项中加点词语意思相同的一项是(3分)( )

A.绝云气/率妻子邑人来此绝境 B.负青天/负势力竞上

C.彼且奚适也/年且九十 D.此亦飞之至也/日中不至

4. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

有 鸟 焉 其 名 为 鹏 背 若 泰 山 翼 若 垂 天 之 云

5、请根据【甲】【乙】两文回答下列问题。

(1)请结合【乙】文分析文末的“小大之辩”指的是什么。(3分)

(2) 结合【甲】【乙】两文,分析庄子想象雄奇瑰丽的特点是如何体现的(2分)

阅读训练

1. (3分)C

2. (3分)有鸟焉/其名为鹏/背若泰山/翼若垂天之云(断对1处得1分)

【解析】“焉”是句尾语气词,“背若泰山”“翼若垂天之云”均是完整的主谓宾结构,可单独成句,因此在“焉”后和“背”“翼”前断句。

3. (1)“小大之辩”即“小和大的区别”,(1分)指的是“斥”和“鲲鹏”的体型大小有别,其能力和志向也远远不同。(2分)

(2)示例一:两文都运用了夸张的修辞方法,极言鲲鹏身躯之大,想象奇特丰富。

示例二:两文都运用了夸张和比喻的修辞方法,把大鹏鼓动的翅膀比作悬挂在天空的云,描摹出磅礴的气势和雄浑的景象。

示例三:两文都运用了夸张的修辞方法,描写出大鹏飞离北海时的壮观场面,意境壮阔雄浑。

【参考译文】传说中极荒远的不生草木之地,有个叫冥海的地方,是天然形成的水池。有一种鱼,它身宽数千里,没有人知道它有多长,它的名字叫鲲。有一种鸟,它的名字叫鹏,(它的)背如同泰山(那么高大),翅膀就像悬挂在天空的云,乘着羊角似的旋风盘旋飞至九万里的高空,超过云层,背靠着青天,这样之后才准备往南飞,将要飞到南海去。斥笑它说:“你将飞往什么地方呢?我腾空而上,不过几仞高就下来,飞翔在蓬草、蒿草当中,这样的飞翔是极点啊。而你将要飞到哪里去呢?”这就是小和大的区别啊。

【甲】《马说》

1、解释下列加点词语。

(1)不以千里称也( ) (2)且欲与常马等不可得( )

(3)策之不以其道( ) (4)食之不能尽其材( )

2、用现代汉语翻译下列句子。

(1)祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间

(4) 食不饱,力不足,才美不外见。

【乙】

宋人有取道①者,其马不进,刭②而投之溪水。又复取道,其马不进,又刭而投之溪水。如此者三。虽造父③之所以威马,不过此矣。不得造父之道而徒得其威,无益于御。人主之不肖者,有似于此。不得其道,而徒多其威,威益多,民愈不用。亡国之主多以威使其民矣故威不可无有而不足专恃。譬之若盐之味,凡盐之用,有所托也,不适则败所托而不可食。威亦然,必有所托,然后可行。 (节选自《吕氏春秋》)

【注释】①取道:赶路。②刭:割脖子。③造父:古代善于御马的人,曾为周穆王的御者。

3. 下列各项中加点词语意思相同的一项是(3分)( )

A.又复取道/策之不以其道 B.不得造父之道而徒得其威/老大徒伤悲

C.威益多/香远益清 D.然后可行/知行合一

4. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

亡 国 之 主 多 以 威 使 其 民 矣 故 威 不 可 无 有 而 不 足 专 恃

5、请根据【甲】【乙】两文回答下列问题。

(1)阅读【乙】文,结合内容具体分析文中利用御马之道和用盐之法说明了一个什么道理。(3分)

(2)【甲】中的“食马之道”与【乙】中的“御马之道”有何异同?请简要概括。(2分)

3. (3分)C

4. (3分)亡国之主/多以威使其民矣/故威不可无有/而不足专恃(断对1处得1分)

【解析】“亡国之主”是主语,“矣”是句尾语气词,“故”常做句首发语词,“而”表转折,因此正确的断句为“亡国之主/多以威使其民矣/故威不可无有/而不足专恃”。

5. (1)①御马者既要掌握御马时的威严,也要掌握御马的方法。(1分)②用盐时需掌握度,不足或过度都会使菜肴败坏。(1分)③这告诉我们:在为人处事中要掌握好分寸,在学习他人成功经验时要探求其成功的真谛,避免被表象迷惑,因小失大。(1分)

(2)同:都说明了正确的方法(道)对于“马(人才)”的重要性。(1分)异:“食马之道”重在说明“食马者”要摆脱不识“好马”、愚妄浅薄的弊端;(1分)“御马之道”重在说明“御马”重在方法,次在“威严”,懂得方法才能办好事情。(1分)

【参考译文】宋国有一个赶路的人,他的马不肯前进,(他就将马)杀死并把尸体投入溪水。接着(他)又继续赶路,他的马还是不肯前进,(他就)又(将马)杀死并把尸体投到溪水里去。像这样的情况发生了多次。即使是造父用来对马树立威严的办法,也不过如此了。没有掌握造父驭马的正确方法而只是学到了造父的威严,这对于驾驭马是没有益处的。君主中的那些不贤德的人,就像这个宋国人的做法。(君主)没有掌握对待臣民的正确方法,而只是徒然地过度施行威严手段,威严的手段越多,人民越不为他所用。亡国的君主,大多都是凭借威严手段来对待他的人民。所以威严不可以没有,但也不值得专门依仗(威严)。譬如盐对于滋味,但凡用盐,必须有所依托,但不适量就会把所依托的菜肴弄坏,从而变得不能吃了。威严也是这样,一定要有所依托,然后才可以施行。

八下语文期末复习专题之文言文阅读(四)

班级: 小组: 姓名:

(一)阅读文言文,回答问题。

【甲】大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(《大道之行也》)

1. 解释文中加点词语的意思。

(1)选贤与能: (2)讲信修睦: (3)女有归: (4)盗窃乱贼而不作:

2. 把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)故人不独亲其亲,不独子其子。

_______________________________________________________________________

(2)货恶其弃于地也,不必藏于己。

_______________________________________________________________________

【乙】令既具,未布①,恐民之不信,乃立三丈之木於②国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之辄予五十金以明不欺卒③下令。

於时太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法太子。太子,君嗣④也,不可施刑,刑⑤其傅⑥公子虔,黥⑦其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

(节选自《史记·商君列传》)

【注释】 ①布:颁布,公布。②於:同“于”。③卒:终于。④嗣:继承。⑤刑:处罚。⑥傅:老师。⑦黥:即墨刑。用刀在面额上刺字,再涂以墨。

3.解释下列加点的词。

(1) 民怪之: (2)有一人徙之: (3)秦民大说:_________

4.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

有一人徙之辄予五十金以明不欺卒下令。

5.有同学读完【乙】文后得出“秦国已进入【甲】文所说的‘大同’社会”的结论,你同意这种观点吗?为什么?

1. 与,同“举”,推举。 培养 女子出嫁 兴起

2.(1)所以人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女。

(2)财务,厌恶把它扔在地上,但不一定是因为想要就据为己有。

3.对……感到奇怪 代词,指“木”(木头) 同“悦”,愉快。

4.有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。

5.不同意。示例一:因为太子当继承人不符合“天下为公”“选贤与能”的特征;

示例二:太子老师代太子受过,不符合“修睦(成员间建立良好关系)”的特征。

【参考译文】商鞅变法的条令已准备就绪,还没公布,(商鞅)担心百姓不相信自己,于是(命人)在都城市场南门前放置一根高三丈的木头,招募(能)搬到北门的人,给予十金。百姓看到后对此感到奇怪,没有人敢去搬木头。(商鞅)又说:“能搬木头的人赏五十金。”有一个人搬了木头,就给了他五十金,以此来表明没有欺骗(百姓)。最终颁布了法令。

这时太子也触犯了法律,商鞅说:“新法不能顺利施行,就在于上层人士带头违反。”太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,将另一个老师公孙贾脸上刺字,以示惩戒。第二天,秦国人听说此事,都遵从了法令。新法施行十年,秦国人都非常高兴,路上没有人将别人丢的东西据为己有,山林里也没了盗贼,家家富裕充足,百姓勇于为国作战,不敢再行私斗,乡野城镇都得到了治理。

(二)阅读下面的文言文,完成题目。

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。

(节选自《礼记》)

1. 解释文中加点词语的意思。

(1)不知其旨也 旨:_______ (2)然后能自反也 反:_______

(3)至道:_______ (4)自强:_______

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)虽有至道,弗学,不知其善也。

_______________________________________________________________________

(2)故曰:教学相长也。

_______________________________________________________________________

【乙】师川外甥奉议①:别来无一日不奉思②。春风暄暖,想侍奉之余,必能屏弃人事,尽心于学。前承示谕③:“自当用十年之功,养心探道。”每咏叹此语,诚能如是,足以追配古人。然学有要道,读书须一言一句,自求己事,方见古人用心处,如此则不虛用功;又欲进道,须谢去外慕④,乃得全功。读书先净室焚香,令心意不驰走,则言下理会。少年志气方强,时能如此,半古之人⑤,功必倍之。甥性识颍悟必能解此故详悉及之。

(节选自黄庭坚《与徐甥师川》)

【注】①奉议;官名,即奉议郎。②奉思:思念。③前承示谕:不久前你告知我。④外慕:学习之外的各种贪恋。⑤半古之人:花费古人一半的工夫。

3.解释下列加点词在文中的意思。

(1) 必能屏弃人事 屏:_______ (2)诚能如是 是:_______

(3)令心意不驰走 走:_______

4.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.甥性识/颖悟必能解/此故详悉及之

B.甥性识颖悟/必能解此/故详悉及之

C.甥性识颖悟/必能解/此故详悉及之

D.甥性识/颖悟必能解此/故详悉及之

5.甲、乙两文都谈到学习,但侧重点有所不同,请简要分析。

1.(1)味美(2)反思,反省(3)最好的道理(4)自我勉励

2.(1)虽然有最好的道理,不学习,就不知道它的好处。

(2)所以说:教与学是互相推动、互相促进的。

3.(1)抛开 (2)这,这样 (3)跑

4.(3分)B

5.(4分)①甲文侧重论述学和教是相互促进的;②乙文强调学习要独立思考,要专心致志。

【参考译文】写给外甥奉以郎师川的信:自从告别以来,没有一天不怀念你。(现在)春风熏暖,想来你在处理公事之余,一定会放下人世间的俗事,把全部心思都用在学习上。前不久你告诉我说:“自己一定要花费十年的功夫,修养身心探寻真理”,每每念此语我都会(无比)叹服。诚然能够按照这样(的志向)去做,就足以赶得上古(圣贤)人并配得上古贤的称号,洗刷先人的惭愧。然而学习必然要有规律方法,凡是读书,其中一言一句,都必须自己探寻意思并理解含义,才能体悟到古人用心的地方,照此行就不会白白浪费功夫。进一步想要寻求明白其中道理,就必须摒弃学习以外的各种贪念,才能获得全部功效。古人说:放纵自己内心,(不加防范),就会失去一切的善事。如果能把心克制并凝神静心在一处,则没有事情是不能办成的。读书要先让室内安静并焚烧香脑,让内心意念不要快速游动四散,这样才不致于无法理解言语之外的道理。少年血气方刚,如果照这样作,(即使)花费古人一半的功夫,(也)能收获倍于古人的功效。外甥(你)天性聪颖理解能力好,一定能够明白我说的话,所以一定要详细熟悉并努力做到。