所属成套资源:(精品原创)北师大版初中物理八年级上册单元测试卷加期中期末测试卷(三种难度加答案解析)

初中物理北师大版八年级上册第三章 物质的简单运动综合与测试单元测试一课一练

展开

这是一份初中物理北师大版八年级上册第三章 物质的简单运动综合与测试单元测试一课一练,共16页。试卷主要包含了单选题,填空题,作图题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共12小题,共24.0分)

小华骑自行车沿河堤向下游行进,感觉无风,但堤上柳树的枝叶却在随风飘拂,此时的风向是 ( )

A. 向下游B. 向上游C. 向对岸吹去D. 从对岸吹来

疫情期间,武汉方舱医院为避免传染利用机器人送药,如图是机器人端着托盘送药穿行的情景.若认为机器人是静止的,则选择的参照物是( )

A. 托盘

B. 地面

C. 病人

D. 墙壁

中国设计制造的高铁列车,其平稳性处于国际领先水平。在列车运行过程中,有外国记者将硬币竖立在车厢的窗台上(如图所示),发现硬币能长时间保持静止,他选择的参照物是( )

A. 站台B. 铁轨C. 车厢的窗台D. 路边的树木

下列选项是小美同学对自己身体相关物理量进行的估测,其中符合实际的是( )

A. 体温约为45℃B. 身高约为1.60mm

C. 质量约为50kgD. 眨眼一次时间约为5s

下列估测符合实际的是( )

A. 人的心脏正常跳动一次的时间约为3sB. 成年人的步行速度约为1.1m/s

C. 中学生在水中受到的浮力大约是50牛D. 人的胃酸的pH为8

诗词中常蕴含着物理知识,根据下列哪句诗能估算出物体运动的速度( )

A. 天台四万八千丈B. 坐地日行八万里C. 春风十里扬州路D. 桃花潭水深千尺

下列说法中,正确的是( )

A. 教室的室内高度约为1.8m

B. 公园里正在运行的摩天轮在做匀速直线运动

C. 50mL的酒精与50mL的水充分混合后总体积是100mL

D. 物理学家用特定的概念、数学工具和实验方法来描述与研究运动

中国飞人苏炳添2021年8月1日在东京奥运会男子百米半决赛中,跑出个人最好成绩9.83s并打破亚洲纪录,以半决赛第一名的成绩,成为第一名进入奥运会百米决赛的黄种人,他全程的平均速度约为( )

A. 10.2m/sB. 13.3m/sC. 9.0m/sD. 12.2m/s

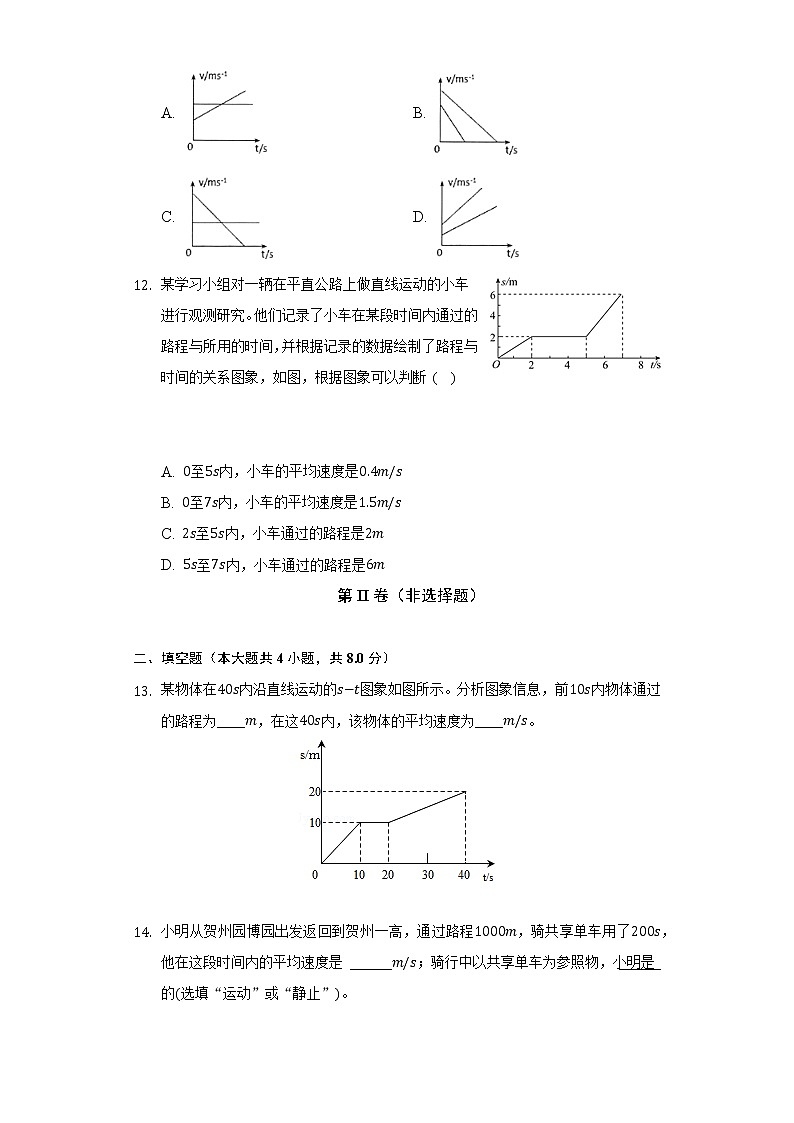

如图所示是甲、乙两个物体的速度与时间的关系图像,下列分析正确的是( )

A. 甲是静止的

B. 乙做匀速直线运动

C. 第20s,甲、乙两物体的速度相同

D. 0−20s,甲、乙两物体通过的路程相同

如图所示图像描述的是同一种运动形式的是( )

A. A与BB. B与CC. C与DD. A与C

如图所示,两木块自左向右运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下木块每次曝光时的位置。已知连续两次曝光的时间间隔是相等的。两木块运动情况在v−t图象中描述正确的是( )

A. B.

C. D.

某学习小组对一辆在平直公路上做直线运动的小车进行观测研究。他们记录了小车在某段时间内通过的路程与所用的时间,并根据记录的数据绘制了路程与时间的关系图象,如图,根据图象可以判断 ( )

A. 0至5s内,小车的平均速度是0.4m/s

B. 0至7s内,小车的平均速度是1.5m/s

C. 2s至5s内,小车通过的路程是2m

D. 5s至7s内,小车通过的路程是6m

第II卷(非选择题)

二、填空题(本大题共4小题,共8.0分)

某物体在40s内沿直线运动的s−t图象如图所示。分析图象信息,前10s内物体通过的路程为____m,在这40s内,该物体的平均速度为____m/s。

小明从贺州园博园出发返回到贺州一高,通过路程1000m,骑共享单车用了200s,他在这段时间内的平均速度是 ______m/s;骑行中以共享单车为参照物,小明是 ______的(选填“运动”或“静止”)。

如图是小明某次步行后手机“微信运动”功能记录的数据。如果小明此次步行时间是3000s,步长是0.5m,那么他步行的速度是 ______m/s;若以手机为参照物,小明是 ______的。

小明爸爸乘汽车前往武汉“抗疫”,汽车开动后,小明对着远去的汽车挥手作别。小明爸爸看到小明逐渐向后退去,是以______(选填“汽车”或“地面”)为参照物;而小明看到汽车的远去是以______(选填“汽车”或“地面”)为参照物。

三、作图题(本大题共2小题,共4.0分)

图甲是某物体在一段时间内做匀速直线运动时的v−t图像。请你在图乙中大致画出对应的s−t图像。

如图所示,一艘小船正以比风速小的速度面向灯塔靠近,请在小船的旗杆上画出正在飘动的旗子

四、实验探究题(本大题共2小题,共12.0分)

如图所示是“测量小车的平均速度”的实验装置。实验时让小车从斜面的A点由静止滑下,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可求出不同路段的平均速度。

(1)实验原理是 ______。

(2)实验时,为了使小车在斜面上运动的时间长些,便于测量时间,应 ______(选填“增大”或“减小”)斜面的倾斜角度。

(3)小车从A点运动到B点所用时间tAB=______s;从A点到C点的路程sAC=______cm;小车在AC段的平均速度vAC=______m/s。

物理学中把物体在单位时间内通过的路程叫速度,速度计算公式为:速度=路程/时间,即v=s/t。初中物理中还有很多这样定义的物理量,如密度、压强、功率、热值等,这种定义物理量的方法叫做比值定义法。高中物理中也有很多这样定义的物理量,如:把物体在单位时间内速度的变化量叫加速度(注:速度的变化量用△v表示,它等于前后速度之差;加速度用字母a表示,国际单位是m/s2)。由加速度的定义可知:

(1)物体做匀加速直线运动(单位时间内速度的增加量相等),开始运动的速度v0=2m/s,经过5s后它的速度变为vt=6m/s,则这个物体加速度大小a=______m/s2。

(2)加速度的定义公式a=______。

(3)匀速直线运动的v−t图象如(甲)所示,图中阴影部分面积表示以速度v匀速直线运动的物体,运动时间为t时通过的路程s;匀加速直线运动的v−t图象如(乙)所示,其中阴影部分面积表示做匀加速直线运动物体,速度由v0到vt,运动时间为t时通过的路程s。用v0、t、a写出s的表达式,s=______。

五、计算题(本大题共4小题,共32.0分)

济南重点建设项目济莱高铁将于2022年底通车。该项目全程长度约120km,从始发济南东站到终点钢城东站只需0.5h。求全程的平均速度。

周末,牛牛同学和牛爸进行了一次测车速的实践活动,牛牛站在平直公路边的C点。牛爸驾车从远处沿平直公路匀速驶向牛牛,按照约定的时间,二人同时开始计时,且牛爸在A点进行第一次鸣笛。牛牛2s后听到鸣笛的声音;第一次鸣笛后17s牛爸在B点再次鸣笛,牛牛1s后再次听到鸣笛声。

(1)假设声速为340m/s,则他们测得牛爸驾驶汽车的速度是多少?

(2)假设第二次鸣笛后牛爸继续驾车行驶1min,则此时汽车与C点的距离是多少?

2004年12月26日上午8时30分,印尼附近海域发生8.9级大地震,引起强烈海啸。地震发生时,距震中1500公里的马尔代夫海边,有一群孩子在玩耍。如果他们及时接到警报,并立即奔向离海岸3000米的高地,便可不被巨浪卷走。尚若如此,他们最晚在什么时间接到警报,方可死里逃生?(海啸在大洋中传播速度高达500公里/小时,孩子们逃往高地的速度为100米/分钟)

如图所示的图象是某物体在40s内沿直线运动的s−t图象。根据图象信息,请计算:

(1)前10s内物体的运动速度是多少?

(2)前30s内物体通过的路程是多少?

(3)在这40s内,该物体的平均速度是多少?

答案和解析

1.【答案】A

【解析】解:小华骑自行车沿河堤向下游行进,感觉无风,而堤上柳树的枝叶在随风飘动,说明此时的风向应该是向下游,且风速与小华骑车的速度相同.故选A.

2.【答案】A

【解析】解:以地面、病人、墙壁为参照物,机器人与地面、病人、墙壁的位置在不断的变化,故机器人是运动的;故BCD不符合题意;

以托盘为参照物,机器人与托盘的位置没有变化,故机器人是静止的;故A符合题意。

故选:A。

在研究物体的机械运动时要先选择一个物体,假定该物体不动,这个物体是参照物;如果物体的位置相对于参照物不变,则物体是静止的,如果物体的位置相对于参照物不断变化,则物体是运动的。

本题根据物体的运动状态判断所选参照物,难度不大,熟练掌握基础知识即可正确解题。

3.【答案】C

【解析】解:列车上的硬币相对于站台、铁轨、路边的树木位置都发生了改变,因此是运动的,而硬币相对于车厢的窗台的位置没有发生改变,所以是静止的。故只有选项C符合题意。

故选:C。

探究物体的运动与静止时,必须事先选定一个参照物。如果被研究的物体相对于参照物位置发生了改变,则是运动的;如果被研究的物体相对于参照物位置没有发生改变,则是静止的。

一个物体运动状态的确定,关键取决于所选取的参照物,所选取的参照物不同,得到的结论也不一定相同,这就是运动和静止的相对性。

4.【答案】C

【解析】解:A.人的正常体温在37℃左右,最高也不会超过42℃。故A错误。

B.小美同学的身高应约为1.60m。故B错误。

C.普通中学生的质量在40~80kg。故C正确。

D.人眨一次眼的时间小于1s。故D错误。

故选:C。

正常人的体温在37℃左右,体重在60kg左右,身高在1.70m左右。

这是一道基础类试题,较为简单,只要我们对与自己相关的数据有一定了解,就可顺利解答。

5.【答案】B

【解析】解:

A、正常情况下,人的脉搏1min跳动75次,跳动1次的时间大约1s.不符合实际;

B、成年人正常步行的速度在4km/h=4×13.6m/s≈1.1m/s左右。符合实际;

C、中学生在水中接近漂浮状态,受到的浮力与体重差不多,在500N左右。不符合实际;

D、正常情况下人的胃酸的PH值在0.8~1.5之间。不符合实际。

故选:B。

首先对题目中涉及的物理量有个初步的了解,对于选项中的单位,可根据需要进行相应的换算或转换,排除与生活实际相差较远的选项,找出符合生活实际的答案。

对物体长度、质量、重力等进行估测,是初中物理的一项基本要求,平时结合所学知识对身边的如:人高、教室高、一步长、步行速度、楼梯阶梯数、物理课本长和宽、教室内空气质量等等,多观察多思考,必要时做出正确判断。

6.【答案】B

【解析】解:物体单位时间里通过的路程为速度,故“坐地日行八万里”表示每日运动八万里,能估算出物体运动的速度,故B正确。

故选B。

物体单位时间里通过的路程为速度,据此分析。

本题考查速度与物体运动的知识,属于对基础知识的考查,难度不大。

7.【答案】D

【解析】解:A、教室的室内高度约为3m,故A错误;

B、公园里正在运行的摩天轮在做曲线运动,故B错误;

C、分子间存在一定的间隙,所以50mL的酒精与50mL的水充分混合后总体积小于100mL,故C错误;

D、物理学家用特定的概念、数学工具和实验方法来描述与研究运动,说法正确,故D正确。

故选:D。

(1)常识性了解常见物体的长度。

(2)物体沿直线做快慢不变的运动,叫匀速直线运动。

(3)分子间存在一定的间隙。

(4)速度表示物体运动的快慢,速度等于路程与时间之比。可以使用长度和时间的测量工具,测出物体的速度。

了解一些常见物体的长度,知道匀速直线运动的概念,理解分子间存在间隙、理解速度概念,可解答此题。

8.【答案】A

【解析】解:全程的平均速度为:v=st=100m9.83s≈10.2m/s,故A正确。

故选:A。

全程的平均速度等于全程的总路程与总时间的比值。

本题考查了学生对速度公式的应用,解题关键是要知道全程的平均速度等于全程的总路程与总时间的比值。

9.【答案】C

【解析】解:A、由图可知,甲的速度不随时间变化,且速度不为零,则甲不是处于静止状态,故A错误;

B、由图可知,乙的速度随时间不断增大,即乙做加速运动,故B错误;

C、由图可知,第20s,甲、乙的v−t图线相交,表示甲、乙两物体的速度相同,故C正确;

D、在0−20s内,甲的速度不变,乙的速度逐渐增大,且20s 末时甲、乙速度相同,

所以乙的平均速度小于甲的速度,则乙通过的路程小于甲通过的路程,故D错误。

故选:C。

在v−t图像中,平行于时间轴的直线表示物体做匀速直线运动,倾斜的直线表示物体做变速运动;两直线相交的点表示速度相同,据此分析判断。

本题考查了物体的v−t图像,从图像中获取有用的信息是解题的关键。

10.【答案】B

【解析】 A和C是s−t图像,A表示物体静止,C表示物体做匀速直线运动;B和D是v−t图像,B表示物体做匀速直线运动,D表示物体做匀加速直线运动.B与C描述的是同一种运动形式.

11.【答案】A

【解析】

【分析】

此题考查速度时间图象,学生要善于在新情境中抽象出物理模型。

【解答】

下面的物体在相同的时间里通过的路程相同,说明速度不变,做匀速直线运动,上面的木块在相同时间里通过的路程越来越大,说明速度越来越大,做加速直线运动,故A正确,BCD错误。

故选A

12.【答案】A

【解析】

【分析】

此题考查图象的分析能力和平均速度的计算,以及平衡力的知识,是一道学科综合题;这类题也是中考的一个热点.

(1)求平均速度时,要用物体运动的路程除以相对应的时间,根据v=st求出;据此对AB选项做出判断;

(2)根据图像对CD选项做出判断.

【解析】

A.由图象可知,在0−5s的时间内小车运动的路程为2m,小车的平均速度v=st=2m5s=0.4m/s,故A正确;

B.由图象可知,在0−7s的时间内小车运动的路程为6m,小车的平均速度v′=s′t′=6m7s≈0.86m/s,故B错误;

C.由图象可知,在2s−5s的时间内小车运动的路程为0m,故C错误;

D.由图象可知,在5s−7s的时间内小车运动的路程为s=6m−2m=4m,故D错误.

故选A.

13.【答案】10;0.5

【解析】

【分析】

(1)在s−t图象中,一条斜线表示物体做的是匀速直线运动;由图像确定前10s内物体通过的路程;

(2)读出总路程和总时间,根据v=st求出平均速度。

此题主要考查的是学生对速度计算公式的理解和掌握,读懂图象是解决此题的关键。

【解答】

(1)在s−t图象中,物体在0−10s内的图象是一条斜线,表示物体做的是匀速直线运动;

由图象读出前10s内物体通过的路程为10m;

(2)由图象读出物体在40s内通过的路程为s=20m,

40s内该物体的平均速度v=st=20m40s=0.5m/s。

故答案为:10;0.5。

14.【答案】5 静止

【解析】解:(1)骑行的平均速度:

v=st=1000m200s=5m/s;

(2)骑行中小明与共享单车之间没有位置的变化,所以以共享单车为参照物,小明是静止的。

故答案为:5;静止。

(1)知道骑行的路程和所用的时间,根据v=st求出平均速度;

(2)在研究机械运动时要先选择参照物,如果物体相对于参照物位置不变,则物体静止;如果物体相对于参照物位置发生变化,则物体是运动的。

本题考查了静止和运动的判断以及平均速度的计算,难度不大,是一道基础题目。

15.【答案】1 静止

【解析】解:

由题意和图示可得,小明行走的路程:s=6000×0.5m=3000m,

他步行的速度:v=st=3000m3000s=1m/s;

若以手机为参照物,小明相对于手机来说位置没有发生变化,所以说小明是静止的。

故答案为:1;静止。

(1)知道小明的步长和步数求出行走的路程,再根据v=st求出步行速度;

(2)运动和静止是相对的,相对于参照物来说位置变化,则是运动的,否则是静止的。

本题主要考查的是学生对速度计算公式和运动静止相对性的理解和掌握,难度不大。

16.【答案】汽车 地面

【解析】解:小明爸爸看到小明逐渐向后退去,意思是说小明是向后运动的,小明爸爸选择的参照物是汽车;

小明看到汽车的远去,意思是说汽车是运动的,他选择的参照物是地面。

故答案为:汽车;地面。

判断一个物体是运动的还是静止的,要看这个物体与所选参照物之间是否有位置变化。若位置有变化,则物体相对于参照物是运动的;若位置没有变化,则物体相对于参照物是静止的。

一个物体是运动还是静止,取决于所选择的参照物,参照物不同,运动状态也可能不同。

17.【答案】解:根据图甲可知,物体做匀速直线运动,并且速度为:v=4m/s;

在图乙中,过原点做一条倾斜的直线,使路程和时间的比值等于4,如下图所示:

,

【解析】根据图甲可得物体的运动状态和速度大小,然后利用描点法在图乙中画出对应的s−t图像。

本题考查运动图象的应用,注意不同图象的含义,并学会从图象中判断物体的运动情况。

18.【答案】

【解析】

【分析】

本题考查了旗子飘向的确定,明确风向、船速与风速的关系是关键。

由图中灯塔上方的旗子可知风向,而小船向灯塔靠近、船速比风速小,据此确定船的旗杆上的旗子飘的方向。

【解答】

图上方向:上北、下南、左西、右东。

由图可知,灯塔上方的旗子向西飘,说明风向西吹;

小船向灯塔靠近,且船速比风速小,则船的旗杆上的旗子也向西飘,如图所示:

19.【答案】v=st 减小 3 80.0 0.16

【解析】解:(1)测量小车平均速度的实验,需要测量路程和时间,通过速度公式计算出平均速度,所以实验原理是v=st;

(2)若要计时方便,应使斜面的坡度小一些,使小车在斜面上通过的时间更长,便于测量时间,以减小测量时间的误差;

(3)由图可知,小车从A点B点所用时间为3s;

由图可知,刻度尺的分度值为1cm,则小车从A点运动到C点时的路程sAC=80.0cm=0.800m;

由图可知,小车从A点运动到C点时的时间tAC=5s,则小车从A点运动到C点时的平均速度:vAC=sACtAC=0.800m5s=0.16m/s。

故答案为:(1)v=st;(2)减小;(3)3;80.0;0.16。

(1)测量小车平均速度的实验,需要测量路程和时间,通过速度公式计算出平均速度;

(2)若要计时方便,应使斜面的坡度小一些,使小车在斜面上通过的时间更长;

(3)从图中可以读出各路程的长度和时间,然后利用速度公式可以计算出速度。

本题考查“测小车的平均速度”的实验,要增大实验的原理,一定学会读出路程和时间,按平均速度的定义求出平均速度。

20.【答案】0.8 ΔvΔt v0t+12at2

【解析】解:(1)物体在5s内的速度变化量Δv=vt−v0=6m/s−2m/s=4m/s;

物体的加速度大小a=ΔvΔt=4m/s5s=0.8m/s2;

(2)根据加速度的定义可知,加速度的定义公式a=ΔvΔt;

(3)图乙中阴影部分由一个长方形和一个三角形组成,如下图所示:

长方形面积s1=v0t,三角形的面积s2=12at2,

图乙中阴影部分的面积等于长方形的面积和三角形的面积之和,即s=v0t+12at2。

故答案为:(1)0.8;(2)ΔvΔt;(3)v0t+12at2。

(1)末速度与初速度之差就是速度的变化量;在单位时间内速度的变化量叫加速度,根据加速度的定义求出即可;

(2)根据加速度的定义写出表达式;

(3)根据乙图中阴影部分的面积等于长方形的面积和三角形的面积之和,分别用v0、t、a表示出即可。

本题是一道涉及高中知识的物理题,但这道题我们是可以根据题中所给的信息并结合我们已有的学习方法和物理知识完成解答的。这道题主要考查学生对新知识的学习、分析能力,是一道好题。

21.【答案】解:全程的路程s=120km,时间t=0.5h,

全程的平均速度:v=st=120km0.5h=240km/h。

答:全程的平均速度为240km/h。

【解析】知道全程的路程和所用的时间,利用速度公式计算出全程的平均速度。

本题考查速度的简单计算,是一道基础题。

22.【答案】解:(1)由牛爸在A点第一次鸣笛,牛牛2s后听到鸣笛声音,第一次鸣笛处A点到牛牛C点的距离sAC=v声t1=340m/s×2s=680m;

由牛爸在B点第二次鸣笛,牛牛1s后听到鸣笛声音,第二次鸣笛处B点到牛牛C点的距离sBC=v声t2=340m/s×1s=340m;

牛爸在17s内通过的距离s=sAC−sBC=680m−340m=340m,牛爸开车的速度v车=st=340m17s=20m/s;

(2)牛爸第二次鸣笛后继续驾车1min行驶的距离s′=v车t′=20m/s×1×60s=1200m,

此时汽车与C点之间的距离s″=s′−sBC=1200m−340m=860m。

答:(1)牛爸驾驶汽车行驶的速度为20m/s;

(2)第二次鸣笛后牛爸继续驾车行驶1min,则此时汽车与C点的距离是860m。

【解析】(1)由牛爸在A点第一次鸣笛,牛牛2s后听到鸣笛声音,根据s=vt可计算出第一次鸣笛处A点到牛牛C点的距离;

由牛爸在B点第二次鸣笛,牛牛1s后听到鸣笛声音,根据s=vt可计算出第二次鸣笛处B点到牛牛C点的距离;

A点与B点之间的距离,就是牛爸在17s内通过的距离,根据v=st可求出牛爸开车的速度;

(2)根据s=vt可求出牛爸第二次鸣笛后继续驾车行驶的距离,此时汽车与C点之间的距离等于牛爸继续驾车行驶的距离与B、C之间的距离之差。

本题主要考查速度公式的计算,其中理解牛爸在第一次鸣笛后到第二次鸣笛时驾车行驶的路程,第二次鸣笛后牛爸驾车行驶的路程大于BC之间的距离是解题的关键

23.【答案】解:海啸传到马尔代夫所需时间

根据V=st

得t=SV=1500公里500公里/小时=3小时,

到达马尔代夫的具体时间:8时30分+3时=11时30分,

孩子们到达高地所需时间

t=sv=3000米100米/分钟=30分钟,

到达高地的具体时间 11时30分−30分=11时。

孩子们若能获救必须在上午11时以前接到海啸警报。

答:他们最晚在上午11时以前接到警报,方可死里逃生。

【解析】已知海啸在大洋中的传播速度和到马尔代夫海边的距离,根据公式t=SV可求到达所用的时间,进一步得出到达的具体时间,

还知道孩子们离高地的距离和奔跑的速度,根据公式t=SV可求到达高地所用的时间,进一步求出孩子们跑到高地的具体时间。二次时间之差就是孩子们获救的最晚时间。

本题考查时间的计算,关键是速度公式及其变形的灵活运用,本题告诉我们还要学会如何面对和预防自然灾害。

24.【答案】解:(1)在s−t图象中,物体在0−10s内的图象是一条斜线,表示物体做的是匀速直线运动;

由图象读出前10s内物体通过的路程为100m,前10s内物体的运动速度v0=s0t0=100m10s=10m/s;

(2)中间10s物体静止不动,

在s−t图象中,物体在20−40s内的图象都是一条斜线,表示物体做的是匀速直线运动;

物体在20−40s内通过的路程为s=200m−100m=100m,其速度v=st=100m20s=5m/s,

由v=st可得,第20s−30s内通过的路程s′=vt′=5m/s×10s=50m,

前30s通过的总路程s=100m+0m+50m=150m;

(3)由图象读出物体在40s内通过的路程为s″=200m,

40s内该物体的平均速度。

答:(1)前10s内物体的运动速度是10m/s;

(2)前30s内物体通过的路程是150m;

(3)在这40s内,该物体的平均速度是5m/s。

【解析】(1)在s−t图象中,物体在0−10s内的图象是一条斜线,表示物体做的是匀速直线运动;

由图象读出前10s内物体通过的路程为100m,利用速度公式得出前10s内物体的运动速度;

(2)中间10s物体静止不动,在s−t图象中,物体在20−40s内的图象都是一条斜线,表示物体做的是匀速直线运动;

物体在20−40s内通过的路程为s=200m−100m=100m,利用速度公式得出其速度,由v=st可得物体第20s−30s内通过的路程,进而得出前30s通过的总路程;

(3)由图象读出物体在40s内通过的路程为s″=200m,利用速度公式得出在这40s内,该物体的平均速度。

此题主要考查的是学生对速度计算公式的理解和掌握,读懂图象是解决此题的关键。

相关试卷

这是一份北师大版初中物理八年级上册期末测试卷(较易)(含答案解析),共21页。试卷主要包含了单选题,填空题,作图题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中物理苏科版八年级上册第三章 光现象综合与测试单元测试课后复习题,共15页。试卷主要包含了单选题,填空题,作图题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。

这是一份北师大版八年级上册第三章 物质的简单运动综合与测试单元测试课后测评,共20页。试卷主要包含了单选题,填空题,作图题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。