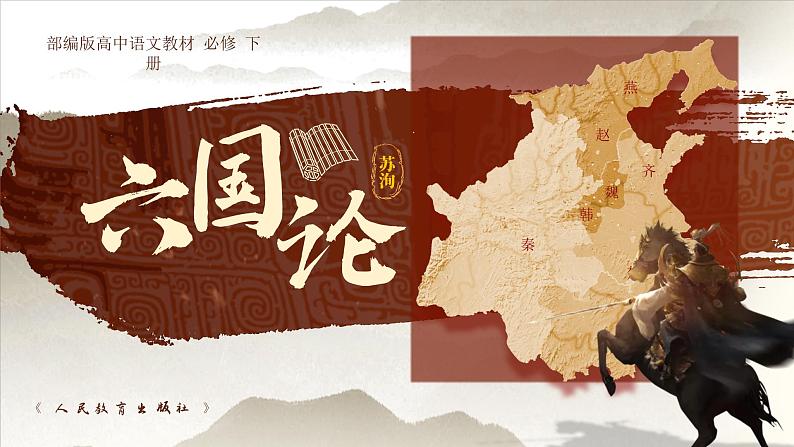

人教统编版必修 下册16.2 *六国论课文配套ppt课件

展开

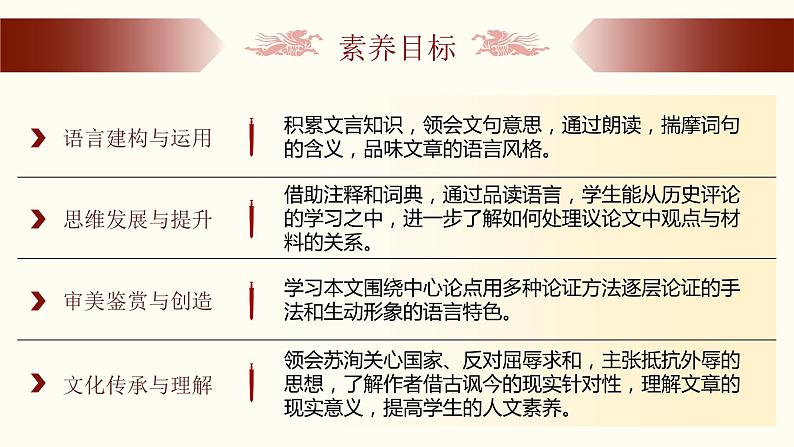

这是一份人教统编版必修 下册16.2 *六国论课文配套ppt课件,共47页。PPT课件主要包含了素养目标,作者简介,背景介绍,澶渊之盟,读文正音,翻译文本,研读文本,赂秦者丧分论点一,“并力西向”,用谋臣等内容,欢迎下载使用。

部编版高中语文教材 必修 下册

当年苏老泉,年已二十七。方知需用功,发奋读书籍。并同儿与女,思究圣人语。寒窗多少年,青丝根根白。父子同进京,三人皆中举。皇城咸震惊,争诵苏洵名。读书从不晚,辛勤为第一。

字明允,自号老泉。眉州眉山人,北宋散文家。据说27岁才发愤读书,经过十多年的闭门苦读,学业大进。时人誉之为“王佐才”,与子苏轼、苏辙并称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。苏洵长于散文,尤擅政论,议论明畅,笔势雄健,著有《嘉祐集》。

北宋是我国历史上一个积弱的王朝,经常受到辽、西夏的威胁与袭扰,北宋朝廷不敢正面抵抗,而采取妥协退让、屈辱求和的政策,逐年向契丹和西夏缴纳绢匹银两,换取暂时的安宁喘息。以贿求和,对内加重了人民负担,损伤了自己的力量;对外则不断刺激敌人的胃口,使得他们贪得无厌。

北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,输多胜少。1004年契丹大举攻宋,直逼黄河北岸的澶州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,这次宋军打了胜仗,但北宋最高统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订立“澶渊之盟”,向辽输币、纳贡求和。这样贿赂的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。 这同六国的“赂秦”而亡,本质上是一样的。苏洵希望北宋统治者改弦更张,勿蹈覆辙,举贤任能,团结一致,抵御外侮,维护和巩固国家的安全,于是写下了这篇《六国论》。正所谓“前事不忘,后事之师”。

1004年(宋真宗景德元年),辽萧太后与辽圣宗亲率大军南下,深入宋境。有的大臣主张避敌南逃,宋真宗也想南逃,因宰相寇准的力劝,才至澶州督战。宋军坚守辽军背后的城镇,又在澶州(河南濮阳)城下射杀辽帅,击败辽军,并且辽军孤军深入,处境不利,于是谋求议和。宋真宗贪图苟安,也赞同议和,派曹利用前往辽营谈判,于十二月间(1005年)与辽订立和约:辽宋约为兄弟之国,宋每年送给辽岁币银10万两、绢20万匹,宋辽以白沟河为边界。因澶州(河南濮阳)在宋朝亦称澶渊郡,故史称“澶渊之盟”。

是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完,故曰:弊在赂秦也。

规律 道理 这里指原因

提出中心论点和分论点,总领全文。作者开门见山、直截了当地提出中心论点,在结构上具有提领下文、统摄全篇的主导作用。

“六国破灭……弊在赂秦”

①“赂秦而力亏,破灭之道也”

②“不赂者以赂者丧”

使中心论点完备周密在逻辑上站稳了脚跟

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

用攻战的(的方法)取得

形作名,小的方面 大的方面

其:代词,贿赂获得的土地实:实际

暴露在霜露之中,意思是冒着霜露 。和下句“斩荆棘”连起来,形容创业的艰苦。暴:同“曝”

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

宜:动词,应该 ;然:代词,这样

得:适宜、得当 之:代上面说的道理

六国送给秦越多,秦侵犯六国越厉害

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。

以…为:把…作为 计:策略

终:最终 继:副词,接着、随后

后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

连:连续却:动词的使动用法,使…退却之:代秦军

以:因为谗:谗言诛:被杀(表被动)

武:名词,泛指与武力、军事、战争有关的事物。

智力:古,智谋和力量;今,认识、理解事物的能力

诚:副词,确实、实在 不得已:没有办法

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,(燕国)刺客不行,(赵国)良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

胜败存亡的命运(互文)

向:副词,从前、过去使:连词,假使、如果三国:韩、魏、楚,这三国都曾割地赂秦

当:通“倘”tăng,,假如、如果

齐、燕、赵灭亡的原因分别是什么?

三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在

齐: 五国既丧,齐亦不免

不赂者以赂者丧(分论点二)

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

并力:合力,六国联合 西:名作状,向西 向:朝向(秦国)

使:动词,让、叫 为:表被动,被

第四段为六国设计了图存之道是什么?用了什么论证方法

“以赂秦之地封天下之谋臣”

“以事秦之心礼天下之奇才”

具体地说,假如六国不赂秦而自强,而对秦齐心协力作战,那么,他们就不至于灭亡。现在六国害怕秦国而赂秦,因此,他们终于灭亡。 本段中连用“呜呼”“悲夫”两个感叹词,表达惋惜之情,突出表明六国灭亡教训沉重。

第四段在结构上的作用是什么?是怎样展开论述的?

——规劝北宋统治者放弃屈辱求和的方针

“为国者无使为积威之所劫哉”

明指:六国的统治者暗指:北宋的统治者一语双关

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

第五段运用了什么论证方法?

六国与秦的地位比较(“皆诸侯”)、实力比较(“其势弱于秦”)。秦强而六国弱,但六国有不赂秦而战胜秦的可能。

作者所处的宋代,正逢辽、西夏等外患威胁,宋朝统治者不是坚决抵御,而是割地赔款;然而从力量的比较上,统一的大宋远远强于边境小国的契丹、西夏,宋朝就更有战而胜之的可能。

“宋朝” ↔ “辽、西夏”

六国破灭弊在赂秦(中心论点)

赂秦而力亏,破灭之道也(分论点1)

不赂者以赂者丧(分论点2)

为国者无使为积威之所劫哉毋从六国破亡之故事

1.故用设问,立论周密

2.巧用比喻,说理生动

3.对比鲜明,论证有力

在《六国论》一文中,作者在提出自己的中心论点“六国破灭……弊在赂秦”之后就故意设问:“六国互丧,率赂秦耶?”这一疑问也正是别人的疑问,所以作者在别人发问之前自己发问,并给了一个明确的答复:“不赂者以赂者丧……弊在赂秦也。”使文章的立论更周密,无懈可击。

比如文中有这样一段引文:“以地事秦,犹抱薪数火、薪不尽,火不灭。”苏淘通过引用古人的比喻说明企图用割让士地的办法阻止秦国的人侵,必然会导致国家的灭亡,说理形象生动,易为人所接受。再比如“如弃草芥”这比喻,既表现了韩、魏、楚三国脚地的轻率态度,也显示了作者鲜明的批判态度。

( 1 )秦与六国的对比

将秦“以攻取之外”所得土地与“战胜而得”的土地进行对比,前者是后者的“百倍”;将六国所赂之地与战败而亡之地进行对比,前者也是后者的“百倍”:这两个“百倍”触目惊心,秦之所得与诸侯之所亡对比鲜明,“弊在赂秦”的论点不言自明。 接着,作者将“诸侯之地有限”与“暴秦之欲无厌”、诸侯“奉之弥繁”与秦“侵之愈急”的事实进行对比,进一步阐明论点。

( 2 )六国内部的对比

以燕、赵与其他四国进行对比。燕国力量弱小,但用兵有效,故“后亡”;赵国曾“五战于秦,二败而三胜”,之后面对秦的进攻也能“连却之”。这有力地论证了“六国破灭,非兵不利,战不善”的观点。以燕、赵之抗秦与韩、魏、楚三国的“赂秦”及齐国的“与赢”进行对比,有力地论证了“不赂者以赂者丧”的观点。

( 3 )六国与北宋的对比

文章最后以历史与现实进行对比,指出“苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”。当今北宋与昔日六国相比,其势远过之;辽、西夏与秦相比,其势远弱之。如果北宋屈从于辽和西夏,重蹈六国“赂秦”亡国之覆辙,那么就连六国都不如了。这一对比旨在劝谏北宋王朝统治者抛弃投降政策,励精图治,奋起抗击外侮。

本文着重论述六国破灭的原因——“赂秦”“不赂者以赂者丧”。但作者并非为论史而论史,而是以此作为立论的依据,借古讽今,批评北宋对契丹、西夏的袭扰采取以赂求和、苟且偷安的退让政策。苏洵希望北宋统治者以六国为鉴,不能一味贿赂以求苟安,而要奋起御侮,积极谋求“不赂而胜之”之道。

六国灭亡已成历史,当历史照进现实,新时代的我们能够从六国破灭的故事中得到怎样的启示?

不要畏惧强国,不要屈服于霸权主义,强权政治,更不要被强国的积威所胁迫。 疫情当下,针对以美国为首的西方国家中有一些别有心的政客,把本国疫情的失控甩锅给中国,鼓噪所谓“追责索赔”这种做法,国务委员兼外交部长王毅在十三届全国人大三次会议新闻发布厅答记者问中,提到“今天的中国已不是百年前的中国,今天的世界也不是百年前的世界,如果想借滥诉侵犯中国的主权和尊严,敲诈中国人民的辛勤劳动成果,恐怕是白日做梦,必将自取其辱。”

《阿房宫赋》与《六国论》都是论史的文章,也都抓住了历史上的重大事件进行评析,总结经验教训,针砭现实。但两者在立论角度、写作思路等方面存在一定的差异,请比较分析。

判断下列古代文化常识的正误。

1.三苏,指北宋散文家苏洵和他的儿子苏轼、苏辙。他们分别号颍滨遗老、东坡居士、老泉。三人均位于“唐宋八大家”之列,文章被学者竞相仿效。( )2.荆轲,战国时期著名刺客,也称荆卿、庆卿、庆轲。秦国灭赵后,兵锋直指燕国南界,太子丹震惧,决定派荆轲入秦刺杀秦王。荆轲见秦王后,刺秦王不中,被秦王拔剑击成重伤后为秦侍卫所杀。( )3.卿:古代对男子的敬称,也可用于君对臣的称谓或夫妻、朋友间的爱称。( )4.郡:古代行政区域名。春秋以前,县大于郡;战国以后,郡大于县。( )

根据描述填写相对应的语句。

1.苏洵《六国论》一文的中心论点是“_______________________________”。2.苏洵《六国论》中用形象的比喻表现诸侯割地之轻率的句子是“__________________”。3.苏洵《六国论》中,明确体现文章借古讽今和告诫北宋统治者要吸取历史教训这一主旨的句子是“___________________________________________ ”。4.苏洵《六国论》中的“____________________________”,引用古人的一个譬喻,准确形象地说明了赂秦的严重危害。

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣

以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽火不灭

相关课件

这是一份人教统编版必修 下册16.2 *六国论课文ppt课件,共1页。

这是一份人教统编版必修 下册16.2 *六国论教课内容课件ppt,共21页。PPT课件主要包含了秦强楚大齐富,有的人,保全形做动,判断句,它的实际数量,丧失的土地,最担心,祖辈父辈,以至于,坚持正义等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中语文人教统编版必修 下册16.2 *六国论教学课件ppt,共60页。PPT课件主要包含了书山有路勤为径,学海无涯苦作舟,文体知识,注意字音,破灭灭亡,兵武器,利锋利,弊弊端,赂割地贿赂,亏亏损等内容,欢迎下载使用。