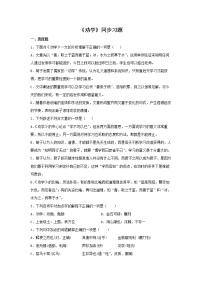

语文必修 上册第三单元9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))9.3* 声声慢(寻寻觅觅)随堂练习题

展开

这是一份语文必修 上册第三单元9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))9.3* 声声慢(寻寻觅觅)随堂练习题,共8页。试卷主要包含了选择题,情景默写,诗歌鉴赏,语言表达等内容,欢迎下载使用。

1.下列对《声声慢》的赏析有误的一项是( )

A.开篇连用七组叠字,下笔奇特,极有层次地定出词人内心的空虚、孤寂和凄苦。

B.上阕先写寒气袭人的晚风,再写冷暖不定的气候,最后写南飞的过雁,这些景物无一不增添词人的愁绪。

C.下阕继续倾诉愁情:菊花憔悴,正是词人身世变迁的写照;独守寒窗,顿生度日如年之感;雨打梧桐,更是泪打心扉,令人难以承受。

D.本词结构上打破了上下阕的局限,浑然一体,就眼前事,身边景,层层铺叙,反复渲染,取得了情景交融的艺术效果。

【答案】B

【解析】本题考查学生对诗词综合赏析能力。此类题综合考查诗词的形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗词的所有内容,注意结合整首诗词进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗词意思,答题时注意仔细辨析。本提要求选出“对《声声慢》的赏析有误的一项”,B项,“上阕先写寒气袭人的晚风,再写冷暖不定的气候”说法错误,通读《声声慢》,可知上阕先写冷暖不定的气候,再写寒气袭人的晚风,最后写南飞的过雁。故选B。

2.下列句中音顿划分有误的一项( )

A.乍暖/还寒/时候,最难/将息

B.满地/黄花/堆积,憔悴/损

C.守着/窗儿,独自/怎生/得黑

D.这次/第,怎一个/愁字/了得

【答案】D

【解析】本题考查学生诗词朗读断句能力。诗词朗读断句就是给诗词语句标出停顿,也就是把诗词句子断开。诗词朗读断句和文言文断句相同,要注意句子意思不能改变,语意要完整。常用的断句方法有:①“意义单位划分法”:文言句朗读的停顿划分可先揣摩意义,再把意思结合紧密的文字,看成一个“意义”单位,则“单位”与“单位”之间往往有一定停顿;②语法结构划分法”:根据语言顺序处理停顿,即按照“主语——谓语——宾语”、“定语——中心语”、“状语——中心语”、“动补”来停顿,也就是说在主谓之间、谓宾之间、状语与中心语之间、动补之间要作停顿,以使语意明显;③“文言句式特点划分法”。本题要求选出“下列句中音顿划分有误的一项”,D项,“这次/第,怎一个/愁字/了得”断句错误,应为:这/次第,怎一个/愁字/了得。“次第”意思是“光景,情形”,不能断开。故答案选D。

3.李清照的下列词句中,从词的风格看与其他三项不同类的一项是( )

A.东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

B.只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

C.梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。

D.九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

【答案】D

【解析】本题考查学生对诗词语言风格的鉴赏评价能力。词的风格,主要是豪放和婉约两类,答题时依据诗词用语、意象、意境特点来判断其风格。

A、B、C三项,表达情感婉转含蓄,表现内心愁情,都是婉约风格,而D项恢弘雄放,是豪放风格。故选D。

4.在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是( )

在南方,芭蕉栽植容易,几乎四季常青。 ▲ 至于月映蕉影、雪压残叶,那更是诗人画家所向往的了。

①它覆盖面积大,吸收热量大,叶子湿度大。

②古人在走廊或书房边种上芭蕉,称为蕉廊、蕉房,饶有诗意。

③因此蕉阴之下,是最舒适的小坐闲谈之处。

④在旁边配上几竿竹,点上一块石,真像一幅元人的小景。

⑤在夏日是清凉世界,在秋天是分绿上窗。

⑥小雨乍到,点滴醒人;斜阳初过,青翠照眼。

A.①③②④⑥⑤

B.①④②③⑥⑤

C.②①④③⑤⑥

D.②③④①⑤⑥

【答案】A

【解析】本题考查语言表达简明、连贯、得体的能力。这道题采用的是客观选择题形式,做题时要注意把握基本内容,初步分层归类,先在小范围内排序,然后再考虑层次间的衔接,这其中应先找出关联词、代词以及表时间、地点的词语,然后据此进行句间连缀排列。在上面排列的基础之上,再通读语段,检查确定。③“蕉阴”紧承①“覆盖面积”,所以①③为小组合;④“在旁边”紧承②“蕉廊、蕉房”,所以④②为小组合,这样排除BCD。故选A。

5.下面均是宋代词人的词句,按词人词风分类正确的一项是( )

①无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

②青山遮不住,毕竟东流去。

③纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

④人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

⑤三十功名尘与土,八千里路云和月。

⑥满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?

A.①③⑤⑥/②④B.①②③⑤/④⑥

C.①③④/②⑤⑥D.①③⑥/②④⑤

【答案】D

【解析】试题分析:本题考查了解并掌握宋词的风格流派。宋词的两大流派:一是豪放派。豪放派大体是创作视野较为广阔,气象恢弘雄放,喜用诗文的手法、语词宏博,用事较多,不拘守音律,北宋黄庭坚、晁补之、贺铸等人都有这类风格的作品。南渡以后,词风变为悲壮慷慨。苏轼、辛弃疾为代表。一是婉约派。婉约派词的内容侧重儿女风情。结构深细缜密,重视音律谐婉,语言圆润,清新绮丽,具有柔婉之美。以李后主、柳永、周邦彦、李清照等词家为“词之正宗”。本题,词人词风的不同可以从语言风格来区分。①③⑥语言清丽、含蓄,词中抒写的感情婉转缠绵,属婉约派。②④⑤意境雄浑,词中充满豪情壮志,给人一种积极向上的力量,属豪放派。故选D。

二、情景默写

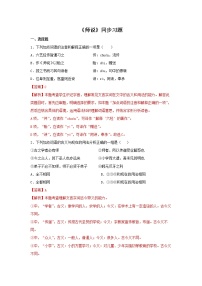

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《声声慢》中开头有七组叠词,看似平平淡淡无一愁字,却字字含愁,声声写愁,营造了一种如泣如诉的音乐效果,委婉细致地表达了词人在遭受深创剧痛后的愁苦之情。这七组叠词是:“_____________________,_____________________,_____________________。”

(2)《声声慢》中写词人晚年愁苦心境的句子是“_____________________,_____________________,_____________________”,可见词人满心皆愁,酒入愁肠愁更愁。

(3)《声声慢》中“_____________________,_____________________、_____________________”捕述雨点打在梧桐叶上的情形,写出了词人不能自抑的凄苦。

(4)《声声慢》中“_____________________,_____________________”是说身世之痛、家国之恨、孤独之悲等如何是一个愁字能包括得尽、概括得了的。

【答案】(1)寻寻觅觅、冷冷清清、凄凄惨惨戚戚

(2)三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急

(3)梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴

(4)这次第,怎一个愁字了得

【解析】本题考查学生名句的识记能力。解答此类试题要注意明确试题类型。名句默写分为两大类,一是给出语境的理解性默写,二是给出上句写下句的直接默写。本题属于前者。考生应先分析语境,然后再结合具体的语境回顾诗句。此题注意提示语中的“开头有七组叠词,看似平平淡淡无一愁字,却字字含愁”“《声声慢》中写词人晚年愁苦心境”“捕述雨点打在梧桐叶上的情形,写出了词人不能自抑的凄苦”“说身世之痛、家国之恨、孤独之悲等如何是一个愁字能包括得尽、概括得了的”。默写的时候要注意如下词语:“凄惨”“盏”“愁”。

三、诗歌鉴赏

(一)阅读下面这首宋词,回答问题。

临江仙①

李清照

庭院深深深几许?云窗雾阁常局。柳梢梅萼渐分明。春归秣陵②树,人老建康城。

感月吟风多少事,如今老去无成。谁怜憔悴更凋零。试灯③无意思,踏雪没心情。

(注)①此词作于建炎三年(1129)初春,是宋室南渡的第三个年头。②秣(mò)陵:与下句中的“建康城”是同一地方,即今江苏南京。③试灯:正月十五元宵节晚上张灯,以祈丰稔,未到元宵节而张灯预赏,谓之试灯。

7.下列对本词的理解和赏析,不恰当的两项是( )

A.首句与欧阳修《蝶恋花》词一样,连用三个“深”字,前两个“深”字重在形容庭院的幽深,第三个“深”字有加强语气、强化情感的作用。

B.次句“云窗雾阁常扁”与陶渊明《归去来兮辞》“门虽设而常关”同一机杼,都表现了恬然自适之情。

C.“柳梢梅萼渐分明”写出词人喜见之景:柳梢吐绿,梅萼泛青,一片早春风光。写景如画,不设色,淡墨勾线,寄寓着词人的欣喜之情。

D.下片紧承上片,触景而伤怀,进而追忆往昔,对比眼前,感到心灰意冷。“感月吟风多少事,如今老去无成”,今昔对比,无限感喟。

E.“试灯无意思,踏雪没心情”与上片情境遥相呼应,进一步表露了词人落寞无奈的心绪,读者仿佛看到了年老憔悴、神情倦怠的女词人的形象。

8.前人评本词“春归秣陵树,人老建康城”两句巧妙,请简要赏析这两句妙在何处。

7.【答案】BC

【解析】本题考查学生综合鉴赏诗歌的能力。各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏,考生解答时首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法。再对照选项一一确认,得出答案。

B项,“表现了恬然自适之情”错误,本句应是“表现了孤寂、忧愤之情”。

C项,“写出词人喜见之景……寄寓着词人的欣喜之情”错误,词人在上片中表现的是哀情,是怕见春景,而不是“喜见之景”“欣喜之情”。故选BC。

8.【答案】这两句运用对比和对偶的手法,用“春归”与“人老”形成对比,写出春天又回到了建康,而“我”却只能在建康终老,再也难以回到北地家乡,创设出令人悲痛欲绝的意境。对偶使词句音韵和谐,便于抒发情感。

【解析】此题考查鉴赏诗歌句子的能力。炼句是诗歌鉴赏的高频考点,所炼之句往往是在该诗中最富有表现力的句子。答题时,先要释句,然后指明手法,最后分析表达效果;分析表达效果时要将句子放回到诗中,体会其表情达意上的妙处。

翻译:庭院很深很深,不知有多少层深,云雾缭绕的楼阁门窗经常关闭。骋目四望,只见柳梢返青和梅枝吐蕊的景象越来越分明了。在古秣陵城的周围,树木渐绿,宣告春已归来,但我却无家可归,看来要老死建康城了。忆往昔多少回吟赏风月,饮酒作诗,那是多么幸福啊,而如今却人已老去,什么事也做不成了!还有谁会怜悯你的憔悴与衰败?元宵试灯也好,踏雪赏景也好,都没有这份心情了。《临江仙·庭院深深深几许》是宋代女词人李清照的词作。上片写春归大地,词人闭门幽居,思念亲人,自怜身世;下片承上片怕触景伤怀,进而追忆往昔,对比目前,感到一切心灰意冷。此词不单是作者个人的悲叹,而且道出了成千上万想望恢复中原的人之心情。全词格调苍凉沉郁,几乎全以口语入词,明白晓畅,又极准确、深刻地表达了词人彼时的心理状态。“春归秣陵树,人客建安城”,这两句运用对比和对偶的手法,写怕见春光的原因,这两句内涵极其丰富,所蕴含的痛楚情怀是相当深沉的。两句铺叙,合时、合地,境界自成。“春归”时间概念,“秣陵树”空间概念,意谓南宋偏安建康又一度春光来临了;“人老”时间概念,“建康城”空间概念,痛北人将老死南陲,创造出一种悲恸欲绝的境界。秣陵、建康,同地异名。它被分别置于上下对句之中,看似合掌(诗文内对句意义相同谓之“合掌”)。但上句写春归,是目之所见;下句写人老,是心之所感。它把空间的感受转化为时间的感受,从初春来临联想起人的青春逝去。情致丰富,毫不显得单调、重复。它貌似“正对”(即同义对)而实比“反对”(即反义对)为优,可视为此篇的警策。

(二)阅读下面的这首词,完成后面的问题

添字采桑子·芭蕉①

李清照

窗前谁种芭蕉树?阴满中庭。阴满中庭,叶叶心心,舒卷有余情。

伤心枕上三更雨,点滴霖霪②。点滴霖霪,愁损③北人④,不惯起来听。

[注]①芭蕉:多年生草本植物,叶大、成椭圆形,开白花,果实似香蕉。②霖霪:雨点绵绵不断,滴滴答答不停。③愁损:因发愁而损伤身体和精神。④北人:北宋灭亡,词人从故乡山东济南被迫流落到江南,故自称“北人”。

9.下列对本词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“窗前谁种芭蕉树”的意思是:在这个国破家亡的时候,不知是谁栽种了芭蕉。此句将读者视线引向南方特有的芭蕉庭院。

B.词的上片描述芭蕉树的“形”与“情”,下片写夜听雨打芭蕉声,由听觉形象转化为视觉形象,进一步将愁引向深处。

C.这首词借吟咏芭蕉抒发了怀恋故国、故土之幽情。上片咏物,借芭蕉展心,反衬自己愁怀难遣,郁结于心。

D.这首词将芭蕉与雨联系在一起,就多了几分悲凉凄清。静寂的雨夜,词人辗转难眠,听窗外苦雨,愁绪随着雨打芭蕉的声音,变得更重更深。

10.有人评论:“下片用‘愁损北人,不惯起来听’煞住,看似平淡,实极深刻。”试结合李清照生平经历作简要分析。

9.【答案】B

【解析】试题分析:本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧与评价作者的观点态度、思想感情的能力。此类试题解答时,首先要认真研读诗歌内容,然后仔细辨识选项中是否有对诗歌的解读的错误。诗歌鉴赏的选择题对整个诗歌的综合理解和分析,即考核诗句的含义、诗句的手法还考核诗歌的情感,注意结合诗歌的内容进行分析。B项,“由听觉形象转化为视觉形象”错误。结合“上片描述芭蕉树的‘形’与‘情’,下片写夜听雨打芭蕉声”分析可知,应是由视觉形象转化为听觉形象。故选B。

10.【答案】“北人”,实际上应解作“流离之人、沦落之人”,因此,“不惯”也就绝不只是水土气候上的不习惯,而是一种飘零沦落的异乡之感。深怀着这种漂泊感的词人起坐听雨,从这凄凉的雨声中她听到了些什么呢?她又想到了些什么呢?词的尾句就这样给读者留下了无尽的想象余地,收“言有尽而意无穷”之效。

【解析】本题主要考查鉴赏诗歌的语言和分析情感的能力。解答此类试题,一般先引用前人或诗论中有关该诗在思想内容和表达技巧上的评论,然后要求你去判断(是否同意),并阐发理由。题干文字表述格式:前人评论(诗论引文)——要求判断(是否同意)——阐发理由(为什么)——要求(结合全诗)。常设立的评价角度有:评“诗眼”,评关键词句,评思想内容,评艺术手法等。本题要求结合李清照经历分析。要结合本词的写作背景及注释④内容“北人:北宋灭亡,词人从故乡山东济南被迫流落到江南,故自称‘北人’”分析,理解“北人”的意思,“北人”在这里应理解为“流离之人、沦落之人”。“不惯”,其实是一种飘零沦落的异乡之感。再结合词的内容“伤心枕上三更雨”分析,可知尾句给读者留下了想象余地,收到了“言有尽而意无穷”的效果。

四、语言表达

11.某校一中学生喜欢李清照的词,尤其喜欢其笔下的“黄花”意象。他写了一篇作文,题目是“哭泣的黄花”,借此抒发一种淡淡的忧伤。然而老师阅罢,把“哭泣的黄花”改为“哭泣的易安”。理由是:黄花无 知无觉,又如何能“哭泣”呢?

请针对以上材料谈谈你的看法。

【答案】老师的修改欠妥,如果黄花无法哭泣,那么浩瀚的江河怎么会高歌?轻盈的雪花又如何能迎风起舞?“哭泣的黄花”运用拟人的修辞手法,更加生动形象,更具表现力。刻板的教育,会让诗意丢失。这种教育方式,势必造就一批缺乏创造力与审美能力的人。

【解析】此题考查学生个性化阅读文本、提出自己见解的基本能力。这是一道开放性的探究题,解答此题,要首先明确自己的看法,然后根据自己的观点,结合着文本的具体内容,联系现实生活,阐述自己的理解与看法,只要能言之有理即可。探究的题目,探究的题目一般有两个方向,一是向内挖掘,一是向外延伸,向内挖掘的题目主要是针对文章的内容提出自己的看法,实际是对文章的内容的提炼的过程,答题方式是观点+原文例证。向外延伸主要是针对文本提出自己的看法或对自己的启示,答题时首先明确自己的观点,然后结合文章和生活中的事例进行论证,论证要围绕自己的观点进行,做到中心突出、简单明了。

本题要求针对以上材料谈谈你的看法,实际上是针对老师的修改,提出自己的看法,并说明理由。解答此题,首先,要表明观点,是认可还是否定老师的改法;其次,要指出“哭泣的黄花”或“哭泣的易安”好在何处;最后,指出老师的教育方式有什么优点或者缺点。

相关试卷

这是一份人教统编版必修 上册9.3* 声声慢(寻寻觅觅)当堂达标检测题,共4页。试卷主要包含了选择题,情景默写,诗歌鉴赏,语言表达等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中语文人教统编版必修 上册第六单元10(劝学 *师说)10.1 劝学同步练习题,共11页。试卷主要包含了选择题,文言文阅读,情景默写,语言表达等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版必修 上册2.2 红烛练习,共7页。试卷主要包含了选择题,语言表达,诗歌鉴赏,作文等内容,欢迎下载使用。