高中第4课 古代的生产工具与劳作巩固练习

展开

这是一份高中第4课 古代的生产工具与劳作巩固练习,共8页。试卷主要包含了单项选择题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。

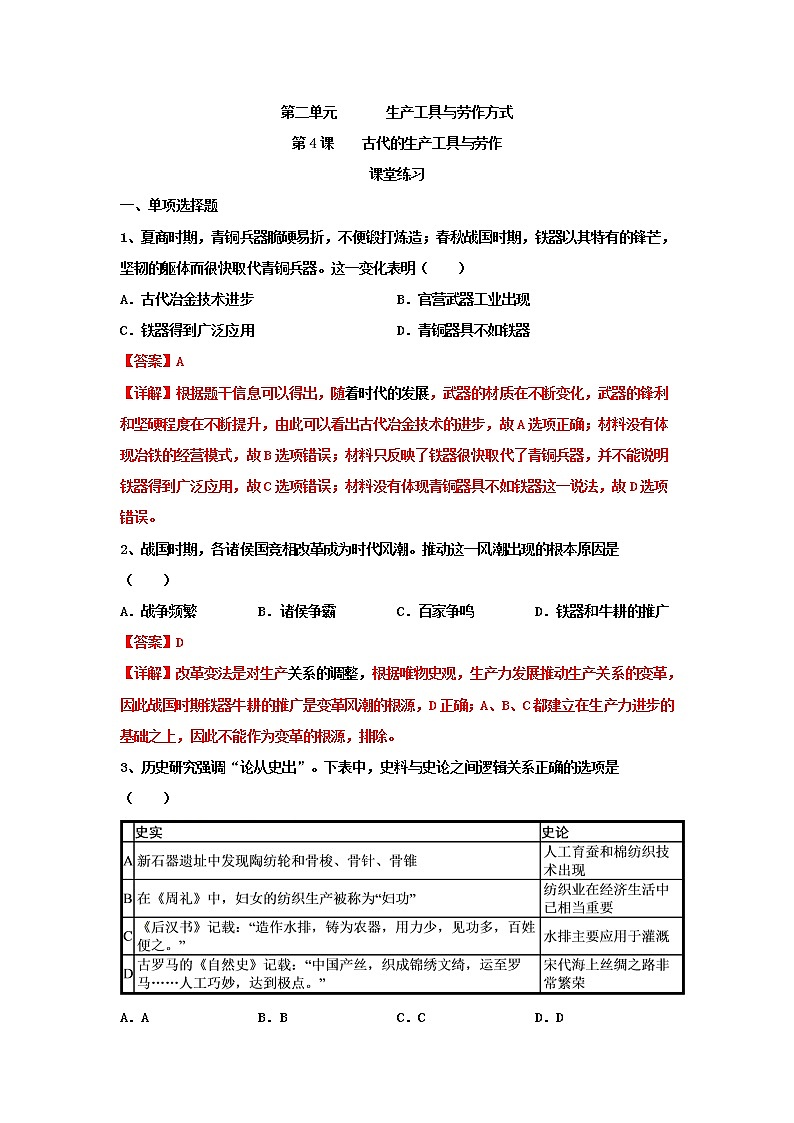

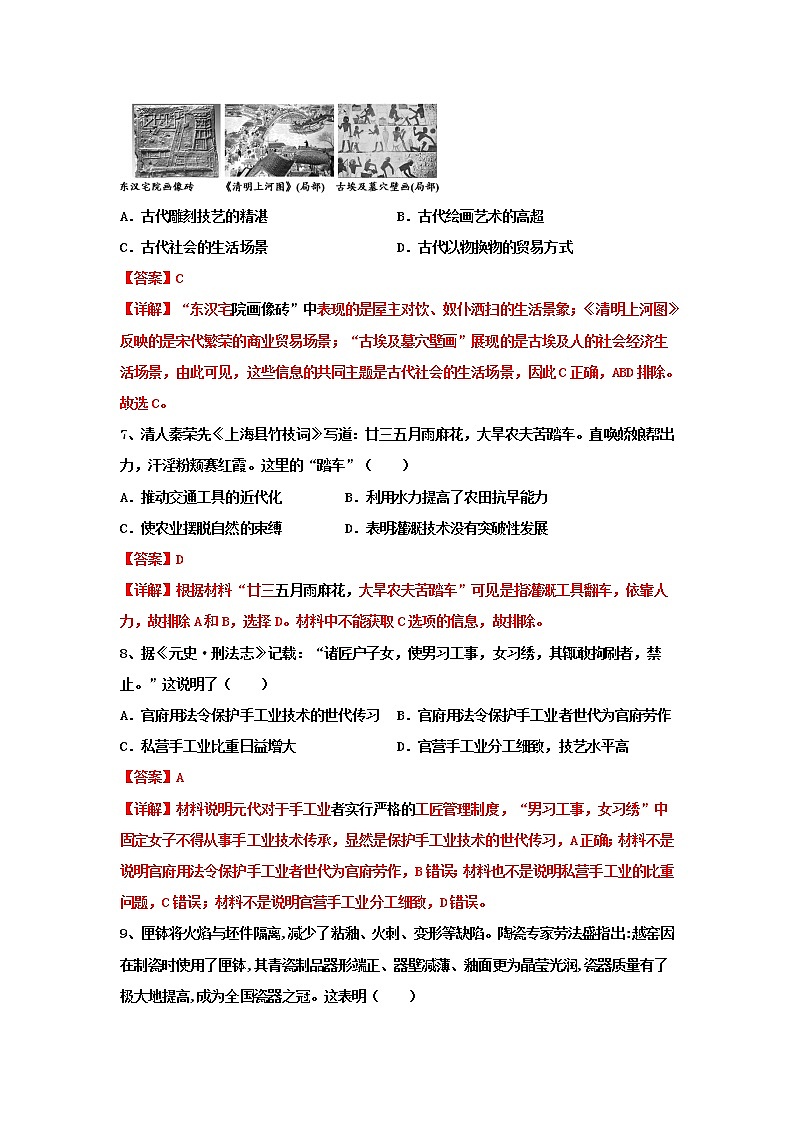

第二单元 生产工具与劳作方式第4课 古代的生产工具与劳作课堂练习一、单项选择题1、夏商时期,青铜兵器脆硬易折,不便锻打炼造;春秋战国时期,铁器以其特有的锋芒,坚韧的躯体而很快取代青铜兵器。这一变化表明( )A.古代冶金技术进步 B.官营武器工业出现C.铁器得到广泛应用 D.青铜器具不如铁器【答案】A【详解】根据题干信息可以得出,随着时代的发展,武器的材质在不断变化,武器的锋利和坚硬程度在不断提升,由此可以看出古代冶金技术的进步,故A选项正确;材料没有体现冶铁的经营模式,故B选项错误;材料只反映了铁器很快取代了青铜兵器,并不能说明铁器得到广泛应用,故C选项错误;材料没有体现青铜器具不如铁器这一说法,故D选项错误。2、战国时期,各诸侯国竞相改革成为时代风潮。推动这一风潮出现的根本原因是( )A.战争频繁 B.诸侯争霸 C.百家争鸣 D.铁器和牛耕的推广【答案】D【详解】改革变法是对生产关系的调整,根据唯物史观,生产力发展推动生产关系的变革,因此战国时期铁器牛耕的推广是变革风潮的根源,D正确;A、B、C都建立在生产力进步的基础之上,因此不能作为变革的根源,排除。3、历史研究强调“论从史出”。下表中,史料与史论之间逻辑关系正确的选项是( )A.A B.B C.C D.D【答案】B【详解】妇女的纺织生产被称为“妇功”,可以说明纺织业在经济生活中的重要性,B项正确;“陶纺轮和骨梭、骨针、骨锥”说明出现了丝织技术而不是棉纺织技术,A项错误;水排是用来鼓风冶铁的工具,不是灌溉工具,C项错误;古罗马的《自然史》是生活在公元1世纪左右的普林尼编撰的,而宋代是在公元10世纪开始的,时间不符合,D项错误。4、在战国中晚期的墓葬中,河北兴隆县一次出土铁范87件,大多为农具范,河南新郑韩国铸铁作坊遗址出土陶范300余件,其中农具占60%以上,出土铁农具200多件,占全部铁器的63.5%。这表明( )A.铁农具制造技术趋向成熟 B.铁农具已经被普遍使用C.铁农具生产占有重要地位 D.铁犁技术得到普遍推广【答案】C【详解】题干中强调了很多铁范用于生产铁农具,这说明铁农具生产在手工业生产中占有重要地位,故C项正确;仅凭题干中涉及的铁范,无法得出铁农具制作技术成熟,故A项错误;题干中未涉及当时铁农具使用的范围大小,故B项错误;题干中未涉及铁农具的具体类型,故D项错误。5、下图是中国邮政发行的《汉画像石·纺织》邮票。此邮票所反映的历史信息,可用于研究中国古代的( ) A.官营丝织业生产状况 B.家庭手工业生产状况C.家庭棉纺织生产状况 D.男耕女织的生产模式【答案】B【详解】据画像石上每个纺织工序由一个人完成和一台织机等信息,可以判断出画像石反映的事家庭纺织业,所以可以了解家庭手工纺织业的生产状况,所以B项正确。6、下面历史文物通过不同载体反映了历史信息,这些信息的共同主题是( )A.古代雕刻技艺的精湛 B.古代绘画艺术的高超C.古代社会的生活场景 D.古代以物换物的贸易方式【答案】C【详解】“东汉宅院画像砖”中表现的是屋主对饮、奴仆洒扫的生活景象;《清明上河图》反映的是宋代繁荣的商业贸易场景;“古埃及墓穴壁画”展现的是古埃及人的社会经济生活场景,由此可见,这些信息的共同主题是古代社会的生活场景,因此C正确,ABD排除。故选C。7、清人秦荣先《上海县竹枝词》写道:廿三五月雨麻花,大旱农夫苦踏车。直唤娇娘帮出力,汗淫粉颊赛红霞。这里的“踏车”( )A.推动交通工具的近代化 B.利用水力提高了农田抗早能力C.使农业摆脱自然的束缚 D.表明灌溉技术没有突破性发展【答案】D【详解】根据材料“廿三五月雨麻花,大旱农夫苦踏车”可见是指灌溉工具翻车,依靠人力,故排除A和B,选择D。材料中不能获取C选项的信息,故排除。8、据《元史·刑法志》记载:“诸匠户子女,使男习工事,女习绣,其辄敢拘刷者,禁止。”这说明了( )A.官府用法令保护手工业技术的世代传习 B.官府用法令保护手工业者世代为官府劳作C.私营手工业比重日益增大 D.官营手工业分工细致,技艺水平高【答案】A【详解】材料说明元代对于手工业者实行严格的工匠管理制度,“男习工事,女习绣”中固定女子不得从事手工业技术传承,显然是保护手工业技术的世代传习,A正确;材料不是说明官府用法令保护手工业者世代为官府劳作,B错误;材料也不是说明私营手工业的比重问题,C错误;材料不是说明官营手工业分工细致,D错误。9、匣钵将火焰与坯件隔离,减少了粘釉、火刺、变形等缺陷。陶瓷专家劳法盛指出:越窑因在制瓷时使用了匣钵,其青瓷制品器形端正、器壁减薄、釉面更为晶莹光润,瓷器质量有了极大地提高,成为全国瓷器之冠。这表明( )A.中国古代科技应用十分广泛 B.唐代越窑制瓷水平为中国历代最高C.中国古代手工业水平享誉世界 D.中国古代技术创新推动了手工业发展【答案】D【详解】材料“越窑因在制瓷时使用了匣钵,其青瓷制品器形端正、器壁减薄、釉面更为晶莹光润,瓷器质量有了极大地提高,成为全国瓷器之冠”属于技术创新推动生产发展的典型,故选D项;仅根据材料不能认为中国古代科技应用广泛,故排除A项;B项说法太过绝对,故排除;C项材料不能体现,故排除。10、南宋诗人范成大《四时田园杂兴》云:“下田戽(汲)水出江流,高垄翻江逆上沟;地势不齐人力尽,丁男长在踏车头。”该诗句能够反映出当时( )A.耕犁技术取得重大进步 B.灌溉工具用于农业生产C.筒车已经用于农业灌溉 D.水排冶铁提高生产效率【答案】B【解析】本题主要考查中国古代灌溉工具。根据材料关键信息“戽(汲)水”“高垄”分析可知诗中描述的是田地里农业灌溉的场景,反映了当时灌溉工具用于农业生产,故B项正确。A、D两项与题意无关,排除;根据材料“地势不齐人力尽,丁男长在踏车头”可知该工具需要依靠人力,而筒车则是依靠水力,排除C项。故本题选B项11、据学者研究,在希腊的经济结构中以葡萄、橄榄的种植、加工和海外贸易为代表的商业经济占据主导地位;社会人口的大多数从事的都是与工商业有关的生产;农业在狭隘的公民集团内部尚不能普及,完全以农为生的人口更是少之又少。由此可知,当时希腊( )A.注重物质生活 B.产业结构单一C.海外贸易发达 D.商业特征突出【答案】D【详解】地理环境对古希腊的经济的影响非常突出。希腊平原少、土地贫瘠,“农业在狭隘的公民集团内部尚不能普及”、“完全以农为生的人口更是少之又少”。只利于种植葡萄、橄榄经济作物,使得希腊人只有通过商业贸易才能维持生存和发展,可知商业特征突出,故选D;古希腊人相较于物质生活更注重精神生活,故排除A;有商业、有手工业、有农业,产业结构并不单一,故排除B;海外贸易仅是商业中的一部分,所以看不出来海外贸易发达与否,排除C。12、15世纪中期,德国人古滕贝格发明了一种可以成批浇铸字模的手工浇铸机,用活字与机械来印制书籍,并建立了印刷厂。他的发明很快得到推广,到1500年德国约有60多个城市有印刷厂,欧洲已有上千家印刷厂。这反映出当时( )A.欧洲深受中国科技影响 B.科学与技术实现紧密结合C.政治运动推动经济发展 D.社会需求助力科技活跃【答案】D【详解】根据材料“到1500年德国约有60多个城市有印刷厂,欧洲已有上千家印刷厂”,说明当时社会需求推动了印刷术的普及,故D正确;材料反映手工浇铸机的发明和影响,A材料信息无法体现,排除;手工浇铸机不属于科学,排除B;材料与政治运动无关,排除C。13、“番薯,近年有人在海外得此种,……若于高仰沙土,深耕厚壅,大旱则汲水灌之,无患不熟。闽、广人赖以救饥,其利甚大。”此物种在中国最早见于( )A.隋唐时期 B.宋元时期 C.明清时期 D.鸦片战争后【答案】C【详解】番薯是哥伦布发现美洲新大陆后才外传的,大概在15-16世纪,因此最早出现于明清时期,C正确;ABD项时间不符合,排除。14、西汉时期钱币使用非常普遍,除黄金、铜钱外,基本没有其他物品用作交换媒介。到东汉,黄金首先退出流通领域,而布帛在交换中的作用日益重要,原来用钱币支付的赏赐、犯罪赎金、人头税等渐次改用布帛。这反映了东汉时期( )A.中外贸易出现严重逆差 B.田庄经营影响了市场活力C.滥发钱币引发通货膨胀 D.赋税征收改变了商业环境【答案】B【详解】根据材料可知,西汉时期钱币使用方便,反映出西汉时期的商业交换比较发达。而东汉时期金属货币退出流通领域,改用布帛作为交换的一般等价物,体现了东汉时期市场的衰退,根据所学可知,东汉时期,田庄经济发展较快,影响了市场交换,故B项正确;材料反映的是货币流通而不是中外贸易,故A项错误;通读材料可知,没有涉及到滥发钱币,故C项错误;根据材料可知,西汉时期金属货币使用频繁,没有涉及赋税征收,故D项错误。15、在生活在两河流域的苏美尔人的文学作品中,常出现这样的词句:“猖獗的洪水呀,没人能和它对抗,它使苍天动摇,使大地颤抖。……庄稼成熟了,猖獗的洪水来将它淹没。”为了保证农业生产的正常进行,当地的统治者采取的措施是( )A.修建水利工程,维护灌溉系统 B.颁布《汉谟拉比法典》,规定土地所有权C.推行重农抑商政策 D.利用对太阳神的崇拜组织人力抗洪救灾【答案】A【详解】由材料信息并结合所学可知,两河流域的苏美尔人深受洪水泛滥之害,为了保证农业生产的正常进行,当地统治者所采取的措施是修建水利工程,维护灌溉系统,A项正确;中国古代统治者长期推行重农抑商政策,排除C项;B、D两项均与材料主旨无关,排除。二、材料分析题16、阅读下面材料,结合所学知识回答问题。材料一 据宋应星《天工开物》记载,瓷器制造方面,“共计一坯工力,过手七十二方克成器”。明代中晚期至清初的200余年是中国瓷器外销的黄金时期。输出的瓷器主要是景德镇青花瓷、彩瓷、广东石湾瓷、福建德化白瓷和青花瓷、安溪青花瓷等。其中较精致的外销瓷多是国外定制的产品,其造型和装饰图案多属西方的风格……输出的国家有朝鲜和日本、东南亚及欧美诸国……明清时期,总数超过1.5亿件的中国瓷器漂洋过海到了西方。——摘编自(美)杜朴、文以诚《中国艺术与文化》材料二 明政府在隆庆二年(1568年)部分开放了海禁,准贩东西二洋。万历二十七年(1599年),恢复广州、宁波二市舶司,算是正式开放了海禁……17世纪中期,随着明王朝的灭亡和清王朝的继之而起便戛然而止了……清朝海禁从入关之初就开始了,到顺治十八年(1661年)开始“迁海”……康熙初年……将沿海一带的居民一律内迁数十里。——摘编自(美)杜朴、文以诚《中国艺术与文化》材料三 政府垄断了供朝廷和行政机构消费的许多商品的生产和分配……另外,政府还完全控制了全体人民所必需的基本商品的生产和分配,如盐、铁等。这些限制剥夺了中国商人成为无拘束的企业家的机会,使经济失去了自由发展的可能性;同时也助长了官员的腐化和堕落,因为朝廷官员能够利用他们的特权地位去操纵国家垄断商品来为个人牟利。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》请回答:(1)根据材料一概括明清时期中国制瓷业的特点。(2)明朝中后期,以制瓷业为代表的私营手工业发展较快,根据材料二并结合所学知识分析其原因。(3)根据材料二、三分析,当时中国工商业发展的不利因素有哪些?【答案】(1)特点:分工精细,品种日益丰富,技术长期领先世界,能根据市场需要组织生产,产品大量出口。(2)原因:新航路开辟,世界市场与中国的手工业生产联系增多;明朝中后期取消海禁,有利于商品销往海外,并进行技术交流。(3)不利因素:海禁政策不利于开拓海外市场,影响了资本积累,也不利于技术交流;政府实行垄断政策,不利于私营工商业的自由发展;官员的腐败。【详解】(1)特点:根据材料一中“共计一坯工力,过手七十二方克成器”可知分工细;根据“景德镇青花瓷、彩瓷、广东石湾瓷、福建德化白瓷和青花瓷、安溪青花瓷等”可知产品种类多;“外销瓷多是国外定制的产品,其造型和装饰图案多属西方的风格”可知,中国技术领先世界、销往国外和根据市场需要进行生产;“明清时期,总数超过1.5亿件的中国瓷器漂洋过海到了西方”可知外销新产品数量大。(2)原因: 根据材料二,明朝中后期(如“ 1568年”)、 “部分开放了海禁”、正式开放了海禁”等信息,结合所学知识,可以得出例如新航路开辟的影响和明朝政府对外政策的调整等思路,作为分析“私营手工业发展较快”的原因。(3)不利因素:根据材料二“清朝海禁从入关之初就开始了”;材料三“政府垄断了供朝廷和行政机构消费的许多商品的生产和分配”,“朝廷官员能够利用他们的特权地位去操纵国家垄断商品来为个人牟利”可知当时影响中国工商业发展的不利因素主要有:政府的海禁政策、垄断政策和官员的腐败等。

相关试卷

这是一份高中历史第4课 古代的生产工具与劳作精品同步达标检测题,共10页。试卷主要包含了农业工具的变化,手工业工具的进步,劳作方式的发展等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第二单元 生产工具与劳作方式第4课 古代的生产工具与劳作精练,共10页。试卷主要包含了《三国志韩暨传》中写道等内容,欢迎下载使用。

这是一份历史选择性必修2 经济与社会生活第4课 古代的生产工具与劳作测试题,共5页。试卷主要包含了选择题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。