2020-2021学年第17课 中国古代的户籍制度与社会治理课前预习课件ppt

展开

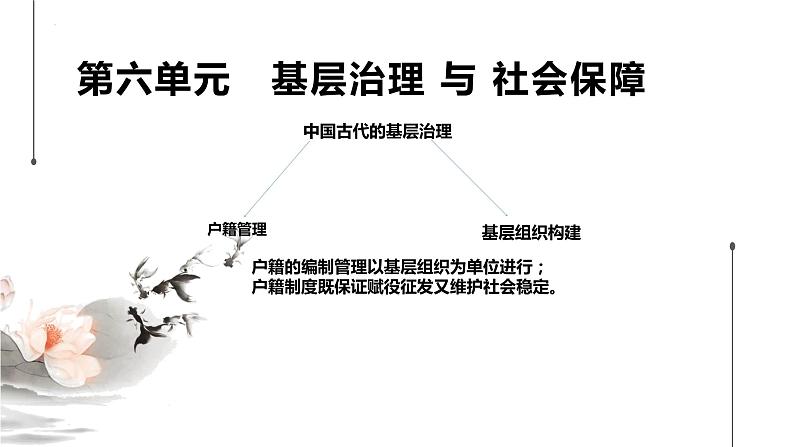

这是一份2020-2021学年第17课 中国古代的户籍制度与社会治理课前预习课件ppt,共30页。PPT课件主要包含了乡里制度,什伍组织,邻保制度,十家牌法,里甲制,保甲制,户籍制度,基层治理,社会救济,维护统治等内容,欢迎下载使用。

中国古代的户籍制度与社会治理

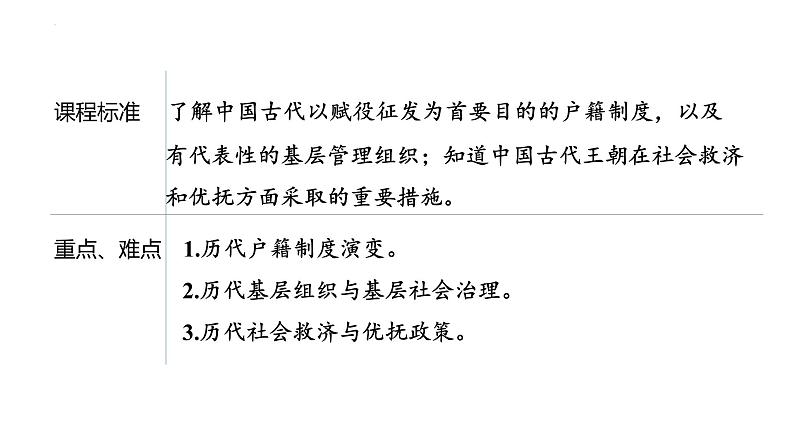

课程标准 了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及 有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。重点、难点 1.历代户籍制度演变。 2.历代基层组织与基层社会治理。 3.历代社会救济与优抚政策。

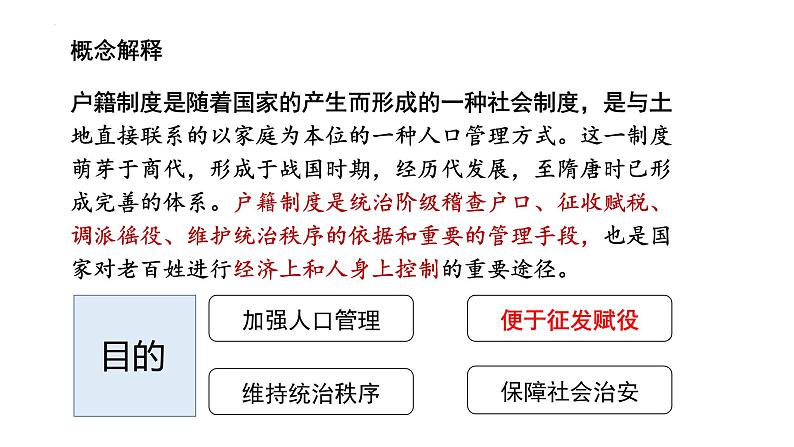

户籍制度是随着国家的产生而形成的一种社会制度,是与土地直接联系的以家庭为本位的一种人口管理方式。这一制度萌芽于商代,形成于战国时期,经历代发展,至隋唐时已形成完善的体系。户籍制度是统治阶级稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩序的依据和重要的管理手段,也是国家对老百姓进行经济上和人身上控制的重要途径。

一、历代户籍制度的演变

我们从甲骨文的记载可以得知,早在商代,就已进行了人口登记。当时以人丁为基本登记单位,目的是为了征集士兵,目的比较单一。这种户籍登记制度被称为“登人”制度,是户籍制度的最初来源。

2.正式形成:战国时期国家大规模编排民户,制定户籍

(1)战国时,秦国的户籍制度相比其他国家是最完备。公元前375年,秦献公“为户籍相伍”。(2)《商君书》说:“四境之内,丈夫,女子,皆有名于上,生者著,死者削”。

3.秦汉户籍制度确立:

汉代继承了秦朝的全民户口登记制度,户是政府征派赋役的单位,汉王朝将全国的地主、自耕农、雇农、佣工、商人,全部编入国家的户籍,这叫做“编户齐民”……所有编入户籍的大汉居民,具有平等的权利与义务。其中最重要的义务是向国家提供赋税与徭役……“编户齐民”的出现,可以看成是时代的进步,因为编户齐民意味着将国民从隶属于贵族的人身依附状态中释放出来。 ——吴钩《户籍上的中国》

(1)秦朝实行分类登记制度:除一般百姓的户籍外,宗室籍、宦籍、市籍等。

(2)汉朝丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。——《史记 蒙恬列传》

编户齐民:主体是自耕农和半自耕农。所谓“编户” ,是说他们都按有关规定,正式纳入国家户口编制、登记序列;所谓“齐民” ,是说他们在社会中的地位是平等的。 ——《中国古代户籍制度史稿》

4.户籍制度受到冲击:东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

5、两晋时期户籍制度——黄籍、白籍,土断

“黄籍”西晋以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册。东晋时期对南方土著居民仍以黄籍登记。“白籍”东晋对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口进行登记,不向白籍人口征发赋役。“土断”东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,使白籍人口土著化,承担赋役。

魏晋时期连年战争,产生大量流民。为了区分本地土生土长的居民和外来流民,东晋时期分别用黄籍和白籍登记户籍加以区分。

材料 东晋给予北方移民安置点一郡、县的建制,沿用其原籍的郡名、县名,称侨郡、侨县,并任命流民中的士族担任郡守、县令。“一时侨州至十数,侨郡至百,侨县至数百”,形成了州中有州,县中有县的“插花地”,同一地区出现了不同行政区划,造成地名系统的大混乱。侨人户籍称“白籍”,不算正式编户。晋成帝时下令土断,将白籍用里伍形式重新编制,便之固定在土地上,与黄籍户一样承担国家税役,改籍当地州郡县。许多侨州郡县也被省并。但直道隋朝重新划定政区,大举省并州县,改州为郡,以郡统县,才根除掉侨置州县问题。 ——摘编自白寿彝《中国通史》

阅读材料并根据所学,分析东晋户籍制度变化背后的原因

(1)当时南方远远落后于北方,东晋时期因人口减少,为了招募流民进行生产,对流民给予免除赋役的优待。(2)户籍是政府征收赋役的主要依据,只有将南迁的人口进行了登记,才会将其纳入以后征收赋役的范围。

6.户籍制度的成熟:隋朝:大索貌阅。唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

大索貌阅:隋朝严密清查户口的一项措施,“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌,目的在于搜括隐匿人口;“貌阅”,则是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对,目的在于责令官员亲自当面检查年貌形状,以便查出那些已达成丁之岁,而用诈老、诈小的办法逃避承担赋役的人。

7.户籍制度的发展:(1)宋户籍分拥有土地、缴纳赋税的税户——主户,没有土地的佃户——客户。(宋代主、客户发展的趋势)

(元朝)将其全部人户,以职业、民族、宗教的不同,而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担者。 ——高树林《元朝民户研究》

(2)元按职业定户籍,如军户、民户、匠户、站户等,一旦定籍,世代相袭,不得变动。统称为“诸色户计”。

8.明代户籍制度:明以职业定户籍,分民籍、军籍、匠籍等。 以里甲制为基础,制造户籍册。“黄册”。

洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百一十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲,甲凡十人……十年攒造黄册、以定赋役,核隐漏,清逃亡,法例甚详,具列于后。 ——《大明会典》卷二十

9.清朝户籍管理:由于赋役制度的变革,清户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

探究:我国古代户籍制度演变的特点。

(1)历史悠久,由简单到复杂;

户籍制度萌芽于商朝,据殷商墟卜辞中记载商朝已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下。唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。 ——《中国户籍制度的历史考》

(5)传统户籍制度逐渐被废除。

(3)户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

(4)与土地和赋税制度逐渐分离;

鱼鳞册,又称鱼鳞图册、鱼鳞图、鱼鳞图籍、鱼鳞簿、丈量册,是中国古代的一种土地登记簿册,将房屋、山林、池塘、田地按照次序排列连接地绘制,表明相应的名称,是民间田地之总册。由于田图状似鱼鳞,因以为名。

基层民众自我管理与监察机制(民间)

五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正

十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长(征发赋税)

清初实行里甲制,后推行编制严密的保甲制:十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与社会治理

十家为一保,五保为一大保,十大保为一都保

古代基层社会治理的特点和作用材料 在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列在行政司法、经济活动、精神生活等方面,成为国家末端政权的补充。费正清曾说:“政府统治的活动可以区别为两类,一类是往下只到地方县一级的正规官僚机构的活动,另一类是由各地缙绅之家进行领导和施加影响的非正规的网状系统的活动”……“地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

提示:特点:①自我管理与相互监督(联保连坐);②地方自治色彩鲜明;③宗法关系扮演了重要角色;④官员治理与士绅管理相结合。作用:有效治理了基层地方,保证了赋役征发,稳定了基层社会秩序,一定程度上推动了基层经济发展。

材料 古代中国在数千年的历史中,乡村治理模式屡经变迁,经历了几个较为明显的历史阶段。战国时期,郡县制在各国推行后,乡、里成为基层组织,秦汉时期乡里制度则逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。隋唐两宋时期,处于由乡里制到保甲制、乡官制到职役制的转折时期,乡的基层官吏的人员数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。这一阶段乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡官制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。——摘编自唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

根据材料概括古代乡村治理变革的基本趋势

趋势:由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制转变;国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。原因:国家的统一,封建专制的强化;维护小农经济发展,社会稳定的需要。

“老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤,此四者,天下之穷民而无告者”——《孟子·梁惠王下》

古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障

三.历代社会救济与优抚政策

为民众提供了一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行;

客观上有利于维护统治。

(3)历代社会救济包括:

隋唐:既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族救济:宋朝兴起,设立义田、义学、义宅、义冢等资助族内贫困者。慈善组织:明清兴起,善堂、善会

(1)尊敬、赡养老人①秦汉:鸠杖②明初:八十岁以上月给米五 斗、酒三斗、肉五斤

政府救济与社会力量救济的不同:

政府救济的重点在于救灾,核心在于保证粮食供应;社会力量的救济活动侧重于日常生活的赈济。

(2)保障鳏寡孤独的生活从唐朝开始设专门机构,如养病坊、福田院、众济院、养济院等

探究 我国古代进行社会救济的原因

①经济原因:农耕经济的发展提供了一定的物质基础。②政治原因:历代统治者为了缓和人民的反抗情绪,稳定社会秩序。③文化因素:儒家的民本观念、仁爱思想的影响;佛教的慈悲为怀、善恶报应思想,道教的劝人积德行善、劝善去恶的思想。④自然原因:自然灾害频发,恶化人民的生活处境。

“要从最困难的群体入手,从最突出的问题着眼,从最具体的工作抓起,通堵点、疏痛点、消盲点,全面解决好同老百姓生活息息相关的教育、就业、社保、医疗、住房、环保、社会治安等问题,集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。”

聚焦精准扶贫共建小康社会

1.明清时期,由地方官吏广泛推行并设立乡约组织。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。乡约组织的发展A.导致自发性民间团体的增多B.推动了地方割据势力的膨胀C.有利于基层社会治理的加强D.标志着皇权专制达到顶峰C

2.明代前期的乡约主要以宣讲圣谕及所订约规来实行道德自律,但到了明中后期的乡约逐渐变成县州官府治理乡村的重要工具,承担着越来越重的行政功能。这一变动反映了A.专制集权空前强化B.批判思潮开始涌现C.政治军事趋于动荡D.经济结构出现转型C

3.据《句容新志》记载,绍兴九年(公元1139)三月建康府帖称:“句容、上元两县水利人户,推排堰长二人看守,及置团首二人掌管湖水(赤山湖),逐时兴葺岸埂,固护湖水,轮转交替。如遇天旱年岁,要水灌溉田苗,两县团首商议,未放水前,堰长先经县陈状,集水利人并工修作百冈堰坝,断水头,再经县过状,方始放水涌入百冈堰,次第散水入湖,下七乡四十二垾,浇灌田苗。”据此难以推断宋代A.地方豪强把持水利设施B.政府介入民间水利事务C.国家对基层社会的治理D.民间力量发挥一定作用A

4.开皇(隋文帝)三年,度支尚书长孙平鉴于“天下州县多罹水旱,百姓不给”的社会现实,“奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰‘义仓'”。“自是州里丰衍,民多赖焉”。据此可知,设立义仓的主要目的是A.增加政府财政收入B.维护社会稳定C.促进农业经济发展D.繁荣粮食市场B

5.鞭打春牛是我国古代的一项传统文化民俗。明代吕坤在《题春牛图——山西示民》中,劝谕乡民:“新春一换,万物发生。女发志于纺绩,男发志于耕农,士发志而诵法贤圣,商贾发志而本分经营。”这一活动A.被赋予一定的教化意义B.开始成为竞技比赛活动C.适应了市民群体的需求D.受到士大夫阶层的吹捧A

相关课件

这是一份高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第17课 中国古代的户籍制度与社会治理课文内容课件ppt,共20页。PPT课件主要包含了历代户籍制度演变,等级性和不平等性,官民共治等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第六单元 基层治理与社会保障第17课 中国古代的户籍制度与社会治理图片ppt课件

这是一份历史选择性必修1 国家制度与社会治理第17课 中国古代的户籍制度与社会治理授课ppt课件,共46页。