所属成套资源:人教版生物选择性必修1同步练习整册

高中生物人教版 (2019)选择性必修1第3节 神经冲动的产生和传导课堂检测

展开

这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修1第3节 神经冲动的产生和传导课堂检测,共7页。试卷主要包含了单项选择题,不定项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

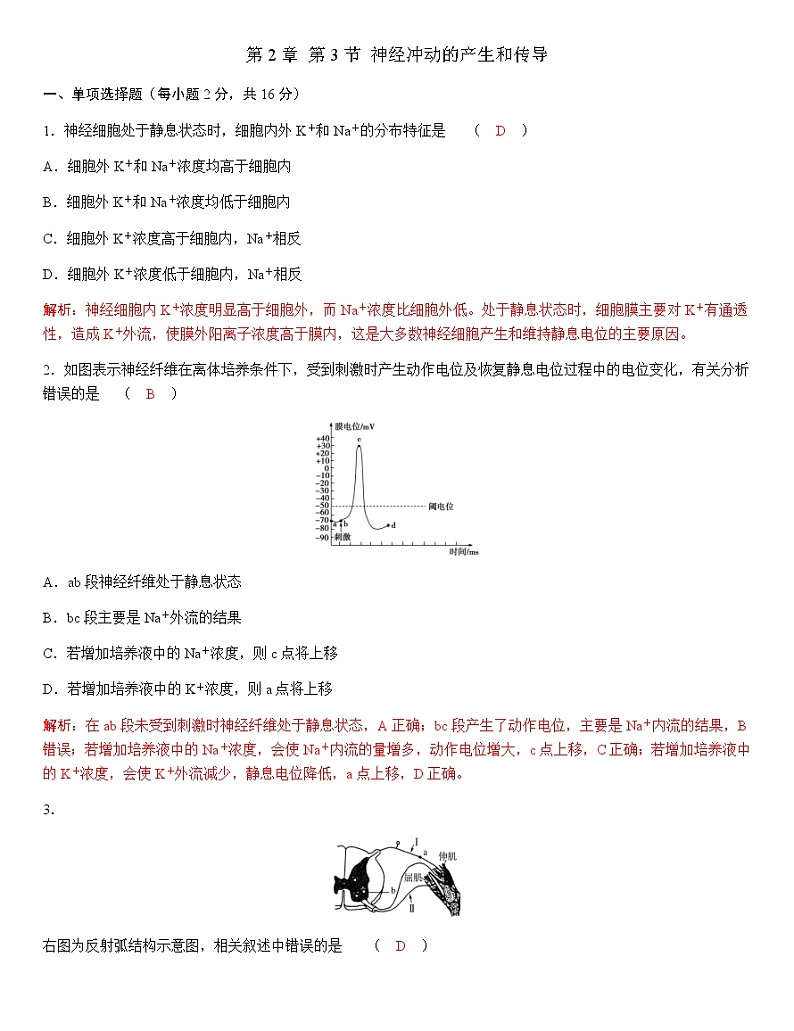

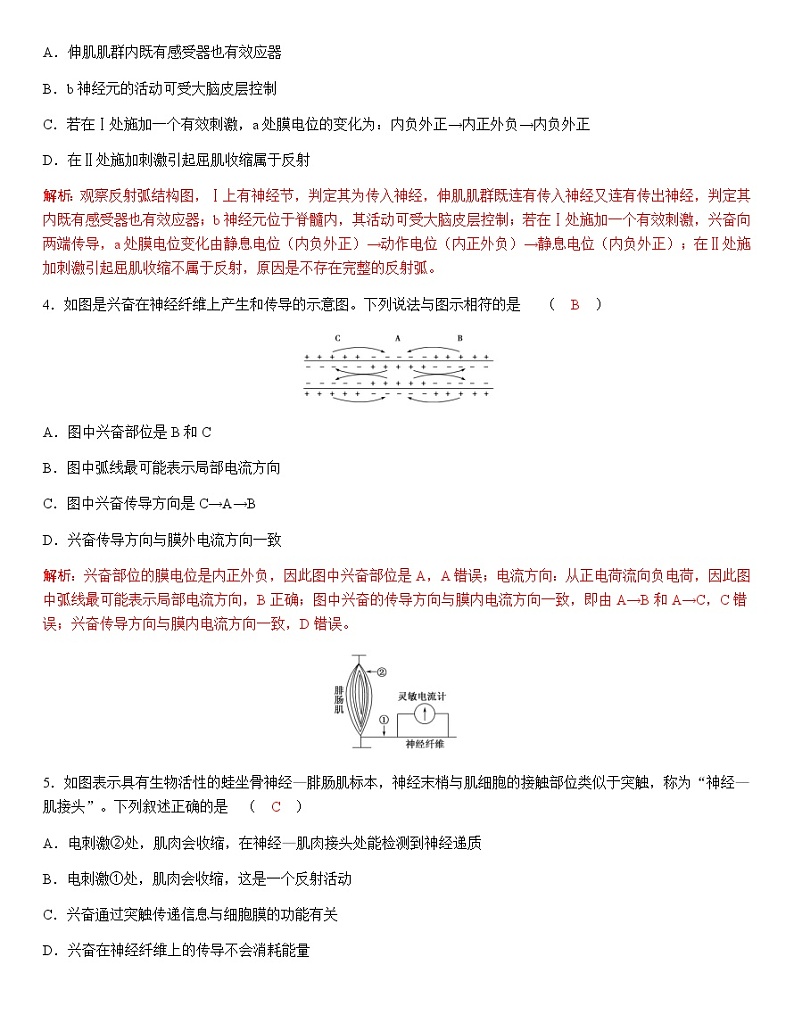

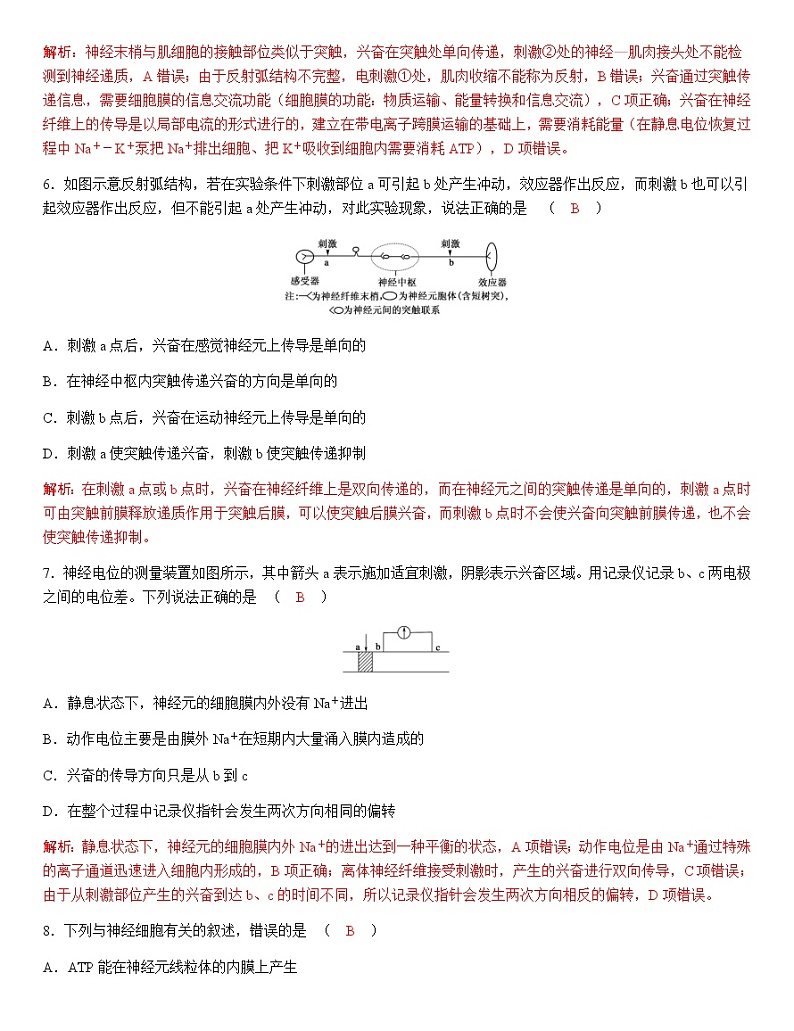

第2章 第3节 神经冲动的产生和传导一、单项选择题(每小题2分,共16分)1.神经细胞处于静息状态时,细胞内外K+和Na+的分布特征是 ( D )A.细胞外K+和Na+浓度均高于细胞内B.细胞外K+和Na+浓度均低于细胞内C.细胞外K+浓度高于细胞内,Na+相反D.细胞外K+浓度低于细胞内,Na+相反解析:神经细胞内K+浓度明显高于细胞外,而Na+浓度比细胞外低。处于静息状态时,细胞膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。2.如图表示神经纤维在离体培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复静息电位过程中的电位变化,有关分析错误的是 ( B )A.ab段神经纤维处于静息状态B.bc段主要是Na+外流的结果C.若增加培养液中的Na+浓度,则c点将上移D.若增加培养液中的K+浓度,则a点将上移解析:在ab段未受到刺激时神经纤维处于静息状态,A正确;bc段产生了动作电位,主要是Na+内流的结果,B错误;若增加培养液中的Na+浓度,会使Na+内流的量增多,动作电位增大,c点上移,C正确;若增加培养液中的K+浓度,会使K+外流减少,静息电位降低,a点上移,D正确。3.右图为反射弧结构示意图,相关叙述中错误的是 ( D )A.伸肌肌群内既有感受器也有效应器B.b神经元的活动可受大脑皮层控制C.若在Ⅰ处施加一个有效刺激,a处膜电位的变化为:内负外正→内正外负→内负外正D.在Ⅱ处施加刺激引起屈肌收缩属于反射解析:观察反射弧结构图,Ⅰ上有神经节,判定其为传入神经,伸肌肌群既连有传入神经又连有传出神经,判定其内既有感受器也有效应器;b神经元位于脊髓内,其活动可受大脑皮层控制;若在Ⅰ处施加一个有效刺激,兴奋向两端传导,a处膜电位变化由静息电位(内负外正)→动作电位(内正外负)→静息电位(内负外正);在Ⅱ处施加刺激引起屈肌收缩不属于反射,原因是不存在完整的反射弧。4.如图是兴奋在神经纤维上产生和传导的示意图。下列说法与图示相符的是 ( B )A.图中兴奋部位是B和CB.图中弧线最可能表示局部电流方向C.图中兴奋传导方向是C→A→BD.兴奋传导方向与膜外电流方向一致解析:兴奋部位的膜电位是内正外负,因此图中兴奋部位是A,A错误;电流方向:从正电荷流向负电荷,因此图中弧线最可能表示局部电流方向,B正确;图中兴奋的传导方向与膜内电流方向一致,即由A→B和A→C,C错误;兴奋传导方向与膜内电流方向一致,D错误。5.如图表示具有生物活性的蛙坐骨神经—腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,称为“神经—肌接头”。下列叙述正确的是 ( C )A.电刺激②处,肌肉会收缩,在神经—肌肉接头处能检测到神经递质B.电刺激①处,肌肉会收缩,这是一个反射活动C.兴奋通过突触传递信息与细胞膜的功能有关D.兴奋在神经纤维上的传导不会消耗能量解析:神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,兴奋在突触处单向传递,刺激②处的神经—肌肉接头处不能检测到神经递质,A错误;由于反射弧结构不完整,电刺激①处,肌肉收缩不能称为反射,B错误;兴奋通过突触传递信息,需要细胞膜的信息交流功能(细胞膜的功能:物质运输、能量转换和信息交流),C项正确;兴奋在神经纤维上的传导是以局部电流的形式进行的,建立在带电离子跨膜运输的基础上,需要消耗能量(在静息电位恢复过程中Na+-K+泵把Na+排出细胞、把K+吸收到细胞内需要消耗ATP),D项错误。6.如图示意反射弧结构,若在实验条件下刺激部位a可引起b处产生冲动,效应器作出反应,而刺激b也可以引起效应器作出反应,但不能引起a处产生冲动,对此实验现象,说法正确的是 ( B )A.刺激a点后,兴奋在感觉神经元上传导是单向的B.在神经中枢内突触传递兴奋的方向是单向的C.刺激b点后,兴奋在运动神经元上传导是单向的D.刺激a使突触传递兴奋,刺激b使突触传递抑制解析:在刺激a点或b点时,兴奋在神经纤维上是双向传递的,而在神经元之间的突触传递是单向的,刺激a点时可由突触前膜释放递质作用于突触后膜,可以使突触后膜兴奋,而刺激b点时不会使兴奋向突触前膜传递,也不会使突触传递抑制。7.神经电位的测量装置如图所示,其中箭头a表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录b、c两电极之间的电位差。下列说法正确的是 ( B )A.静息状态下,神经元的细胞膜内外没有Na+进出B.动作电位主要是由膜外Na+在短期内大量涌入膜内造成的C.兴奋的传导方向只是从b到cD.在整个过程中记录仪指针会发生两次方向相同的偏转解析:静息状态下,神经元的细胞膜内外Na+的进出达到一种平衡的状态,A项错误;动作电位是由Na+通过特殊的离子通道迅速进入细胞内形成的,B项正确;离体神经纤维接受刺激时,产生的兴奋进行双向传导,C项错误;由于从刺激部位产生的兴奋到达b、c的时间不同,所以记录仪指针会发生两次方向相反的偏转,D项错误。8.下列与神经细胞有关的叙述,错误的是 ( B )A.ATP能在神经元线粒体的内膜上产生B.神经递质在突触间隙中的移动消耗ATPC.突触后膜上受体蛋白的合成需要消耗ATPD.神经细胞兴奋后恢复为静息状态消耗ATP解析:神经元有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜上,[H]与氧气结合产生大量ATP,A正确;神经递质在突触间隙中的移动为扩散作用,不需要消耗ATP,B错误;受体蛋白是在核糖体上由氨基酸进行脱水缩合而成的,该过程需要消耗ATP,C正确;神经细胞由动作电位恢复为静息电位时钾离子运输方式:(1)钾离子外流——相当于协助扩散,(2)吸收钾离子——主动运输。以上两项都发生,维持静息电位时钾离子外流,主动运输摄取钾离子可以保证能够有足够的钾离子外流,同时也能调节细胞的渗透压。不管细胞是否处于静息状态,都会发生相应离子的进出,D正确。二、不定项选择题(每小题2分,共8分)9.如图显示的是正常神经元和受到一种药物处理后的神经元膜电位变化,则此药物的作用可能是 ( A )A.阻断了部分Na+通道B.阻断了部分K+通道C.阻断了部分神经递质释放D.阻断了部分神经递质酶的作用解析:神经元未受刺激时,神经细胞膜对K+的通透性增大,K+大量外流,导致膜内外电位表现为外正内负;神经元受刺激时,神经细胞膜对Na+的通透性增大,Na+大量内流,导致膜内外电位表现为外负内正。用药物处理后动作电位小于正常时动作电位,可推知Na+内流减少,进一步推测该药物可能阻断了部分Na+通道。10.下列关于神经递质的说法正确的是 ( BC )A.突触小泡和神经递质都属于内环境的结构或成分B.作用于不同细胞引起的效果可能不同C.神经递质作用于突触后膜,使下一个神经元兴奋或抑制D.神经递质的去向只有被迅速降解解析:神经递质属于内环境的成分而突触小泡不属于,A错误;神经递质发挥作用后可以被分解或重吸收回突触前膜,D错误。11.下列有关说法正确的是 ( ABC )A.2008年,《中华人民共和国禁毒法》正式施行B.珍爱生命,远离毒品,是我们每个人应尽的责任和义务C.毒瘾难戒与多巴胺受体减少有关D.兴奋剂能提高中枢神经系统机能活动,运动比赛可以使用解析:兴奋剂虽然能提高中枢神经系统机能活动,但是运动比赛不可使用,D错误。12.乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质,肉毒素能抑制乙酰胆碱的释放而具有除皱作用。下列相关说法正确的是 ( BCD )A.乙酰胆碱作用于突触后膜后会引起K+外流B.在突触前膜和突触后膜上信号的转换情况不相同C.肉毒素具有除皱作用是由于它能使肌肉处于松弛状态D.肉毒素能阻断神经元和肌肉细胞之间的兴奋传递解析:乙酰胆碱属于兴奋性神经递质,作用于突触后膜会导致突触后膜Na+内流而产生兴奋,A项错误。在突触前膜上信号由电信号转变为化学信号,突触后膜上信号由化学信号转变为电信号,B项正确。根据题意可知,乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质,会导致肌肉收缩,而肉毒素能抑制乙酰胆碱的释放,从而使肌肉处于松弛状态,C项正确。肉毒素能抑制乙酰胆碱的释放,即肉毒素能阻断神经元和肌肉细胞之间的兴奋传递,D项正确。三、非选择题(共26分)13.(9分)毒品可卡因(cocaine)是一种微细、白色结晶粉状生物碱,具有麻醉感觉神经末梢和阻断神经传导的作用,可作为局部麻醉药。下图甲为可卡因对人脑部神经冲动的传递干扰示意图,请据图回答下列问题:图甲图乙 帕金森综合征发病前后各递质释放量的变化(1)多巴胺合成后,贮存在结构①中的意义是防止被细胞质内酶分解。多巴胺等神经递质的释放依赖于细胞膜具有流动性特点。结构②叫作多巴胺受体。(2)由图甲知,可卡因可以导致突触间隙中多巴胺含量增多,增强并延长对脑的刺激,产生“快感”。(3)帕金森综合征的原因之一是相关递质的释放量异常,如上图乙。(注:多巴胺能神经、胆碱能神经是指末梢释放多巴胺、胆碱递质的神经纤维。)据图乙,提出抗帕金森病药物的作用机理:促进多巴胺释放、抑制乙酰胆碱的释放。解析:(1)多巴胺合成后,贮存在结构①突触小泡中可以防止被细胞质内酶分解;神经递质释放依赖于突触小泡的膜和突触前膜融合,涉及膜的流动性;根据图中信息,可以确定结构②存在于突触后膜是专门和神经递质结合的多巴胺受体。(2)从图甲可知,可卡因具有封闭多巴胺转运体的作用,故会导致突触间隙中多巴胺含量增多。(3)对比正常人和帕金森综合征患者可以知道,患者多巴胺释放少,乙酰胆碱释放多,故抗帕金森病药物的作用机理应是促进多巴胺释放和抑制乙酰胆碱的释放。14.(12分)图甲表示反射弧的结构模式图,图乙是图甲中某一结构的亚显微结构模式图。据图回答:(1)图甲中的f表示的结构是效应器。(2)图乙是图甲中c(填字母)的亚显微结构模式图,图甲的神经中枢中,这样的结构有2个。(3)图乙中的B是下一个神经元的细胞体或树突的膜。图乙中④处的液体为组织液。(4)突触间隙的存在使神经元间信号的传递在神经递质参与下才能完成,神经递质由A细胞合成,经过高尔基体(细胞器)包装、加工形成突触小泡,突触小泡再与⑤融合经胞吐作用将神经递质释放到突触间隙。(5)递质从合成到进入突触间隙的全过程需要ATP直接提供能量,所以在突触小体中含较多的线粒体(细胞器)。(6)突触后膜上受体的化学本质是蛋白质。(7)兴奋在神经元之间只能单向传递的原因是神经递质只存在于突触小体内的突触小泡中,由突触前膜释放,作用于突触后膜上的受体。解析:(1)由图甲分析可知,f为效应器。(2)图乙为突触结构,相当于图甲中的c;图甲中反射弧含有3个神经元,2个突触结构。(3)图乙中的B是突触后神经元的细胞体或树突,④突触间隙的液体是组织液。(4)神经递质由突触前神经元合成,经过高尔基体包装、加工形成突触小泡,突触小泡再与⑤融合经胞吐作用将神经递质释放到突触间隙中。(5)递质从合成到进入突触间隙的过程需要消耗ATP,ATP主要来自线粒体,因此在突触小体中含较多的线粒体。(6)突触后膜上受体的化学本质是蛋白质。(7)由于神经递质只存在于突触前膜内的突触小泡中,由突触前膜释放,作用于突触后膜上的受体,因此兴奋在神经元之间只能单向传递。15.(5分)将蛙脑破坏,保留脊髓,做蛙心静脉灌注,以维持蛙的基本生命活动。暴露蛙左后肢屈反射的传入神经和传出神经,分别连接电位计a和b。将蛙左后肢趾尖浸入0.5%硫酸溶液后,电位计a和b有电位波动,出现屈反射。下图为该反射弧结构示意图。(1)用简便的实验验证兴奋能在神经纤维上双向传导,而在反射弧中只能单向传递。方法和现象:刺激电位计b与骨骼肌之间的传出神经。观察到电位计b有电位波动和左后肢屈腿,电位计a未出现电位波动。(2)若在灌注液中添加某种药物,将蛙左后肢趾尖浸入0.5%硫酸溶液后,电位计a有波动,电位计b未出现波动,左后肢未出现屈反射,其原因可能有:①突触前膜释放的递质不能与突触后膜上的特异性受体结合;②突触前膜不能释放递质。解析:(1)首先要明确该实验是验证性实验,再结合图中的电位计的位置和作用进行实验设计。该实验的目的有两个:一是验证兴奋能在神经纤维上双向传导,二是验证兴奋在整个反射弧中只能单向传递。刺激电位计b与骨骼肌之间的某个点,若观察到左后肢屈腿,电位计b有波动,电位计a无波动,则证明兴奋在神经纤维上可以双向传导,但在整个反射弧上只能是单向传递。(2)题中已经明确电位计a有波动,说明药物不影响兴奋在神经纤维上的传导,只能从兴奋在突触处的传递特点进行分析。据题意可知,该反射不能发生的原因可能是药物影响了兴奋在突触处的传递,具体的原因可能是抑制了递质的释放,也可能是抑制了递质与突触后膜上受体的特异性结合。

相关试卷

这是一份高中人教版 (2019)第3节 神经冲动的产生和传导测试题,共15页。试卷主要包含了传导过程,传导特点等内容,欢迎下载使用。

这是一份浙科版 (2019)选择性必修1 稳态与调节第二节 神经冲动的产生和传导复习练习题,共8页。试卷主要包含了右图为突触结构示意图,下图为突触结构模式图,下图是人体神经元模式图等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修1第3节 神经冲动的产生和传导当堂达标检测题,共7页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。