所属成套资源:人教版生物选择性必修2课件PPT整册

高中生物人教版 (2019)选择性必修2第3节 生态系统的物质循环备课课件ppt

展开

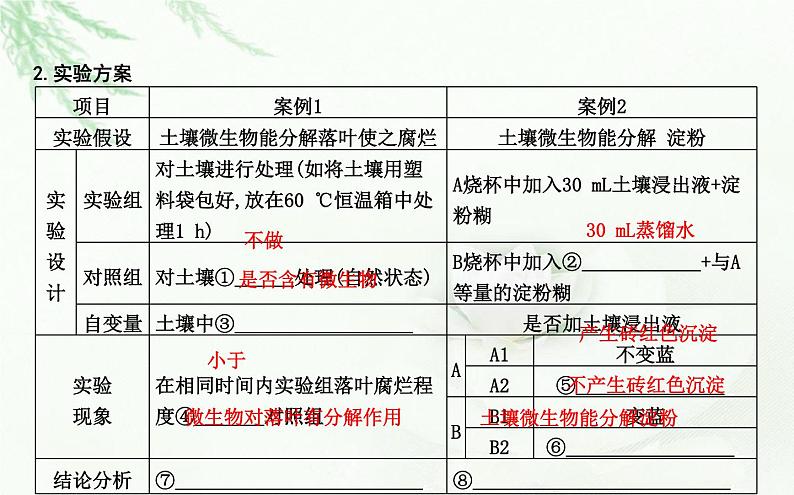

这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修2第3节 生态系统的物质循环备课课件ppt,共37页。PPT课件主要包含了预习案·自主学习,探究案·互动探究,联系实际·素养落实,光合作用,呼吸作用,消费者,分解作用,非生物环境,生物群落,生物圈等内容,欢迎下载使用。

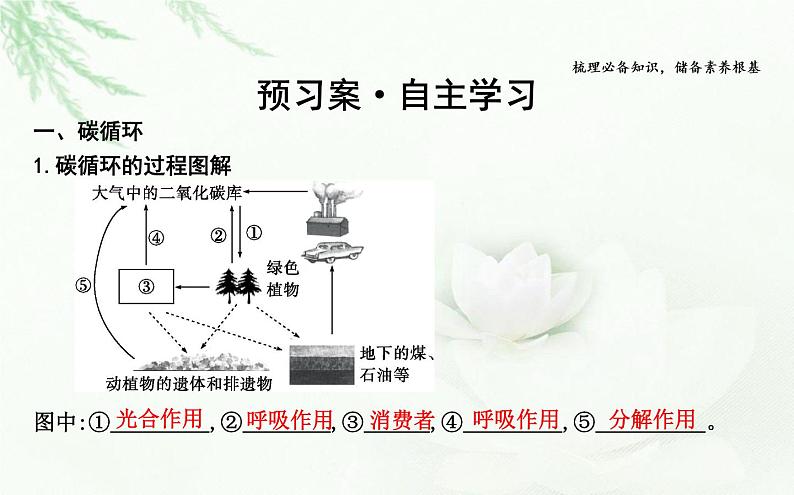

一、碳循环1.碳循环的过程图解

梳理必备知识,储备素养根基

图中:① ,② ,③ ,④ ,⑤ 。

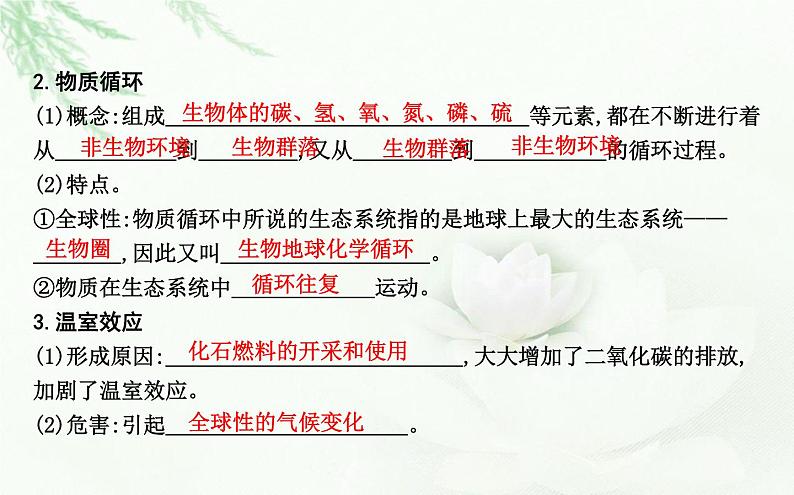

2.物质循环(1)概念:组成 等元素,都在不断进行着从 到 ,又从 到 的循环过程。(2)特点。①全球性:物质循环中所说的生态系统指的是地球上最大的生态系统—— ,因此又叫 。②物质在生态系统中 运动。3.温室效应(1)形成原因: ,大大增加了二氧化碳的排放,加剧了温室效应。(2)危害:引起 。

生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫

(3)我国采取措施:减少 和大力 ,提高森林覆盖率。二、生物富集1.概念生物体从周围环境 某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。2.特点(1)沿着 逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端。(2)具有 。三、能量流动和物质循环的关系1.区别(1)物质循环具有 和循环性的特点。

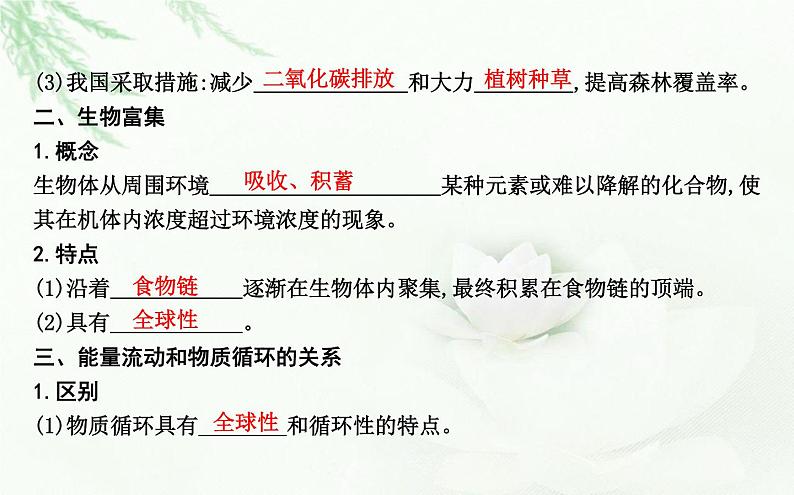

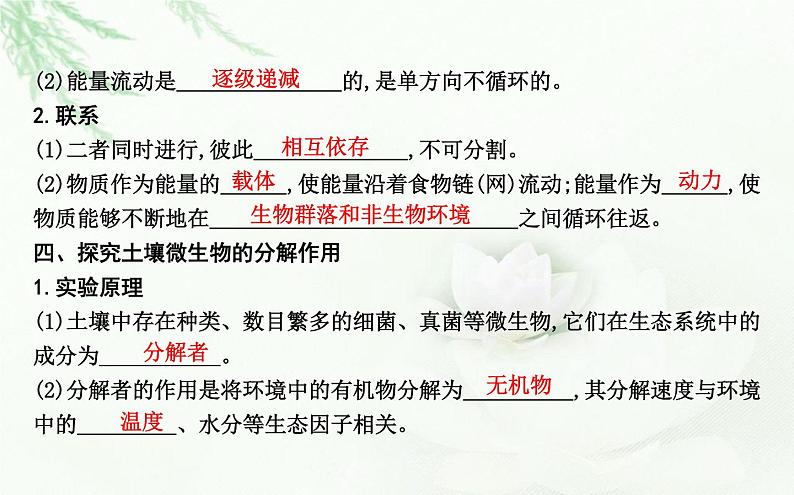

(2)能量流动是 的,是单方向不循环的。2.联系(1)二者同时进行,彼此 ,不可分割。(2)物质作为能量的 ,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为 ,使物质能够不断地在 之间循环往返。四、探究土壤微生物的分解作用1.实验原理(1)土壤中存在种类、数目繁多的细菌、真菌等微生物,它们在生态系统中的成分为 。(2)分解者的作用是将环境中的有机物分解为 ,其分解速度与环境中的 、水分等生态因子相关。

微生物对落叶有分解作用

(1)参与物质循环的对象是含有碳的糖类、脂肪、蛋白质等有机物。( )提示:参与物质循环的对象是组成生物体的化学元素。(2)由于过度地开采和使用化石燃料,破坏了生态系统的碳平衡,导致大气中二氧化碳浓度增加并引起全球气候变化。( )(3)海洋对于调节大气中的碳含量起着非常重要的作用。( )(4)生物圈是一个在物质和能量上自给自足的系统。( )提示:生物圈是一个在物质上自给自足的系统,需要从系统外不断补充能量。(5)营养级越高的生物种群体内积累的有毒物质越多。( )

资料1:生态系统需要保持稳定、不断运转,就要不断有能量输入,对于生物圈来说,源源不断的太阳能为它提供了能量,但是生物圈中的物质却只能来自地球。问题(1):生态系统运转过程中,亿万年来生物圈中的物质并没有显著减少或消耗,这是为什么呢?提示:物质是不断循环的。

逐点击破疑难,提升关键能力

资料2:二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类通过对煤和石油等的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。根据上述信息回答下列问题:问题(2):碳元素在生物体内、大气、水圈中分别主要以什么形式存在?提示:碳在生物体内主要以有机物的形式存在;碳在非生物环境中主要以二氧化碳的形式存在于大气中和溶解于水中。问题(3):碳元素是如何进入生物群落的?在大气圈和生物群落之间以什么形式循环?提示:碳通过生产者的光合作用或化能合成作用进入生物群落;以CO2的形式循环。问题(4):碳返回大气圈的途径有哪些?提示:①生产者、消费者的呼吸作用;②分解者的分解作用,实质也是呼吸作用;③化石燃料的燃烧。

资料3:有机磷农药能引起人体神经中毒症状,使用后残留严重且难以降解。近年来在非农业主生产区,甚至在鲜有人类活动的地区的生物体内,发现了有机磷农药的存在。问题(5):根据上述资料总结出物质循环的特点。提示:物质循环具有全球性。

1.碳循环及存在形式(1)在大气中:主要以CO2的形式存在。(2)在生物群落内部:主要以含碳有机物的形式传递。(3)在生物群落和非生物环境之间:主要是以CO2的形式循环。(4)碳进入生物群落的途径:生产者的光合作用或化能合成作用。(5)碳返回非生物环境的途径:生产者、消费者的呼吸作用;分解者的分解作用;化石燃料的燃烧。

2.温室效应(1)打破碳循环平衡的活动及平衡被打破后导致的后果。①打破碳循环平衡的活动有化石燃料的大量燃烧,增加了二氧化碳的排放量;森林、草原等植被被破坏,减少了二氧化碳的吸收量。②平衡被打破后会产生温室效应,导致气温升高,加快冰川的融化,导致海平面上升,进而对陆地生态系统和人类的生存构成威胁。(2)减缓温室效应的措施。①减少化石燃料的燃烧、开发新能源减少二氧化碳的排放量。②大力植树种草,提高森林覆盖率,增加二氧化碳的吸收量。

1.如图是生态系统的碳循环示意图,其中甲~丁代表生态系统的组成成分,①~④代表碳元素在生态系统中循环的途径。下列说法错误的是( )A.海洋对于调节甲中的碳含量起重要作用B.碳在乙、丙之间主要以CO2的形式进行传递C.①和③过程实质上都是有机物的氧化分解D.④过程加剧了温室效应,引起全球性气候变化

解析:题图中多箭头指向甲,甲为大气中的CO2库,海水中溶解着大量的CO2,海洋生态系统中存在大量浮游植物,浅海区还有大量藻类,这些植物光合作用吸收CO2,呼吸作用释放CO2,势必对大气中CO2起调节作用;乙为生产者,丙为消费者,碳在乙、丙之间主要以含碳有机物的形式进行传递;①是呼吸作用,③是分解者的分解作用,实质上都是有机物的氧化分解;④是化石燃料的燃烧,加剧了温室效应,引起全球性气候变化。

方法技巧 “三看法”快速确认碳循环的各环节

2.下列有关生态系统的物质循环的叙述中,不正确的是( )A.“物质”是组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素B.“生态系统”是指生物圈C.“循环”是指物质在生物群落与非生物环境之间反复出现、循环流动D.由于生物营养级越高得到的能量越少,故物质在循环过程中是不断递减的

解析:生态系统的能量是单向流动、逐级递减的,故生物营养级越高得到的能量就越少,但物质在循环过程中是循环往复的,是不变的。

探究二 生物富集及能量流动和物质循环的关系

活动1:观察水体和多种水生生物体内的铅浓度示意图,回答以下问题。

问题(1):据图分析,可得出什么结果?出现这种结果的原因是什么?提示:铅在生物体内的浓度超过水体浓度且铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高。生物体从水体中吸收、积蓄铅,铅在生物体内形成比较稳定的化合物,且不易排出,沿着食物链逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端。

资料:南极人迹罕见,无杀虫剂DDT的使用,但据科考人员调查,在南极企鹅体内却发现了杀虫剂DDT。问题(2):根据资料分析南极企鹅体内出现DDT的原因并总结生物富集的特点。提示:有害物质DDT可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到南极,进而通过食物链(网)进入企鹅体内;生物富集具有全球性。问题(3):通过资料及生活经验总结参与生物富集的物质有哪些。提示:①重金属,如铅、镉、汞等;②人工合成的有机化合物,如DDT、六六六等。

活动2:阅读课本P65,回答以下问题:

问题(4):生物群落内的能量流动能不能离开物质的循环?为什么?能够说明什么?提示:不能。因为生物群落内的能量流动是以有机物的形式进行的,有机物是能量流动的载体。说明二者是同时进行的,彼此相互依存,不可分割;能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程,物质作为能量的载体,使能量沿着食物链流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

辨析生物富集与水体的富营养化生物富集和水体的富营养化是两个不同的现象,水体的富营养化是指由于水体中N、P等植物必需的矿质元素含量过多,导致藻类植物等大量繁殖,水体溶解氧含量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。淡水中引起的称水华,海水中引起的称赤潮。而生物富集强调的是生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。

3.对一个受到轻度农药污染的湖泊进行调查,测量得到该湖泊内具有食物链关系的甲、乙、丙、丁4个种群所同化的总能量如下表,下列说法中不正确的一项是( )

A.在这四个种群中,甲和丁属于种间竞争关系B.除乙种群外,其他3个种群的同化作用类型都属于异养型C.按照生物富集原理,丙种群体内的农药残留量是最多的D.从4个种群的营养关系上看,它们之间只能形成一条食物链

解析:从各生物同化的能量可知,甲与丁相当,4个种群构成了两条食物链:乙→甲→丙、乙→丁→丙,甲和丁都以乙为食,是种间竞争关系;乙是生产者,属于自养型生物,其他3个种群均为消费者,其同化作用类型都属于异养型;按照生物富集原理,营养级越高农药残留量就越多,因此丙的农药残留量最多;4个种群构成了两条食物链。

解析:生产者所固定的太阳能总量是指生产者总的同化量,①④的总和是生态系统散失的总能量,但②③的总和不是全部留在生态系统中的能量,还应包括留在生物体内的能量,故能量①②③④的总和不等于生产者固定的太阳能。

4.分析生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是( )A.物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动B.能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往复C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能D.碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以CO2 的形式进行的

[生活情境]两位同学在观看有关恐龙的影片时,甲同学提出:“我体内的能量中可能有远古恐龙体内的能量”,乙同学也提出:“我体内的物质可能有远古恐龙体内的物质。”探究:这两位同学的说法对吗?分析原因。提示:甲同学的说法错误,乙同学的说法正确。因为能量是单向流动的,不能循环利用,而物质是可以循环利用的。

1.下图为部分碳循环示意图,有关叙述正确的是( )A.图中由生产者、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ构成的食物链中,能量最少的是ⅢB.生产者为第一营养级,①②⑥⑧过程所含能量之和为生产者固定的总能量C.根瘤菌与豆科植物互利共生时,其生命活动所需的有机碳来自⑥过程D.①⑦⑧过程主要以CO2 的形式进行,②③④⑤⑥过程以有机物的形式进行

解析:Ⅰ和生产者之间有来回双箭头,Ⅰ为大气中的CO2 库,Ⅳ是分解者,二者不能参与食物链的构成;生产者同化的能量为光合作用固定的能量,即①过程所含的能量;根瘤菌与豆科植物互利共生时,其生命活动所需的有机碳来自豆科植物的光合作用,即①过程。

2.含铅汽油的燃烧、对铅的开采及提取等人类活动都可以增加大气和土壤中的铅含量。植物能吸收含铅物质,动物通过取食植物而在体内累积铅。铅在人体内聚集和浓缩可引发智力障碍、神经麻痹甚至死亡。下列说法中错误的是( )A.营养级越高的生物,其体内铅含量越少B.铅可以在生物群落和非生物环境之间循环C.加大清洁能源利用可减少大气中铅的来源D.可采用生物吸收等方法对铅进行集中处理

解析:能量流动沿着食物链(网)进行,由于生物富集,营养级越高,生物体内铅的浓度也越高;铅作为一种元素,可以在生物群落和非生物环境之间循环;加大清洁能源利用可减少含铅汽油的利用,进而减少大气中铅的来源;可采用生物吸收等方法对铅进行集中处理。

3.某兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如表所示。下列有关叙述不正确的是( )

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用B.该实验的自变量为土壤是否灭菌,因变量是土壤的湿度C.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度分解

解析:该实验的自变量是土壤湿度和是否灭菌,因变量是落叶分解程度。

4.为积极应对全球气候变化,我国政府在2020年的联合国大会上宣布,中国力争2030年前实现碳达峰(CO2排放量达到峰值),在2060年前实现碳中和(CO2排放量与减少量相等) ,这是中国向全世界的郑重承诺,彰显了大国责任。下图是某自然生态系统中碳循环示意图,其中a、b、c、d构成生物群落。回答下列问题:

(1)在生态系统中,碳元素在生物群落中的传递渠道是 。从生态系统的组成成分考虑,图中生物c属于 ,其在生态系统物质循环过程中发挥的重要作用是 。

解析:(1)碳元素在生物群落中的传递渠道是食物链和食物网;根据箭头指向分析,d为生产者,a、b为消费者,c为分解者,分解者能将动植物遗体和动物的排遗物分解成无机物。

答案:(1)食物链和食物网 分解者 能将动植物遗体和动物的排遗物分解成无机物

(2)图中b同化的能量最终去向是 ,生态系统的能量流动不同于物质循环的特点是 。

解析:(2)b为图示中最高营养级,不被其他生物捕食,因此其同化的能量最终去向是自身的呼吸作用散失和被分解者利用。生态系统能量流动不同于物质循环的特点是单向流动,逐级递减。

答案:(2)自身的呼吸作用散失和被分解者利用 单向流动、逐级递减

(3)在自然生态系统的碳循环过程中,植物等从大气中摄取碳的速率与生物的 作用释放碳的速率大致相等。

解析:(3)碳进入生物群落是通过生产者的固定,而返回无机环境是通过各种生物的呼吸作用,在自然生态系统的碳循环过程中,植物等从大气中摄取碳的速率与生物的呼吸(和分解)作用释放碳的速率大致相等。

答案:(3)呼吸(和分解)

相关课件

这是一份人教版 (2019)选择性必修2第3节 生态系统的物质循环优秀课件ppt,共58页。PPT课件主要包含了什么是信息,信息传递的过程,形状花,物理信息,物理过程,2感受部位,1概念,鼻耳皮肤,3来源,化学物质等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教版 (2019)选择性必修2第3节 生态系统的物质循环试讲课ppt课件,共34页。PPT课件主要包含了思考-讨论,一碳循环过程,温室效应等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中生物第3节 生态系统的物质循环课堂教学ppt课件,共60页。PPT课件主要包含了必备知识·聚焦概念,NO1,mL蒸馏水,是否含有微生物,关键能力·突破重难,NO2,应用创新·提升素养,NO3,课堂检测·巩固素能,NO4等内容,欢迎下载使用。