初中物理第三章 声的世界第一节 科学探究:声音的产生与传播当堂达标检测题

展开3.1 科学探究:声音的产生与传播

一、单选题

1.下列关于声音的产生的描述中正确的是( )

A.打击乐器的声音是靠空气柱振动产生的

B.月球上的物体可以发声

C.物体停止振动后的,声音立即停止

D.只有固体振动才能产生声音

【答案】B

【解析】

【分析】

A.打击乐器的声音是由打击面振动产生的,管乐器的声音是由空气柱振动产生的,故A错误;

B.月球上的物体振动可以发声,但月球上是真空,真空不能传播声音,故B正确;

C.物体停止振动后的,发声立即停止,声音还能在介质中传播,故C错误;

D.固体、液体、气体振动都能产生声音,故D错误。

故选B。

2.如图所示的四幅图中,不能产生声音的是( )

A.敲击水瓶琴 B.真空罩中响铃的闹钟

C.关闭的立体声收音机 D.吹着的哨子

【答案】C

【解析】

【分析】

AD.敲击水瓶琴、吹着的哨子都因为物体的振动发出声音,故AD不符合题意;

B.真空罩中响铃的闹钟能产生声音,但不能传播,故B不符合题意;

C.立体声收音机关闭,振动停止,不能发声,故C符合题意。

故选C。

3.声音的传播需要介质,下列能说明“液体可以传播声音”的事例是( )

A.我们听到树枝上小鸟的“唧唧”声

B.我们听到雨滴落到雨伞上的“嗒嗒”声

C.将要上钩的鱼被岸边的说话声吓跑

D.人们在小溪边听到“哗哗”的流水声

【答案】C

【解析】

【分析】

A.小鸟的“唧唧”声也是通过空气进行传播的,故A不符合题意;

B.雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声,是通过空气进行传播的,故B不符合题意;

C.因为声音可以通过水进行传播,所以鱼会被岸上的说话声吓跑,故C符合题意;

D.流水的“哗哗”声是通过空气进行传播的,故D不符合题意。

故选C。

4.在敲响大钟时,停止对大钟的敲击后,大钟“余音未止”,其主要原因是()

A.钟声的回音

B.大钟还在振动,空气也还在振动

C.钟的振动停止了

D.人的听觉发生“延长”

【答案】B

【解析】

停止对大钟的敲击后,大钟的振动会持续一段时间,空气也还在振动,所以大钟会“余音未止”.故B正确,ACD错误.

5.如图所示,将一个正在发音的音叉移近悬挂的塑料小球,当两者接触时,观察到小球被音叉反复弹开,这样做是为了( )

A.使音叉的振动时间延迟

B.使音叉的振动尽快停下来

C.利用小球把音叉的微小振动放大,便于观察

D.使声波被多次反射形成回声

【答案】C

【解析】

正在发声物体在振动但不易观察,为了观察到它的振动,放一小球,振动的音叉将小球弹开。通过小球的振动来反映音叉的振动。故ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

6.如图所示,玻璃缸的水中有金鱼,在鱼缸旁边拍掌,金鱼立即受惊,这时鱼接收到声波的主要途径是

A.鱼缸→空气→水→鱼 B.空气→水→鱼

C.鱼缸→水→鱼 D.水→鱼

【答案】B

【解析】

【分析】

声音传播需要介质,而传声的介质可以是固体、液体,也可以是气体,据此即可解答.

声音传播需要介质,在鱼缸旁鼓掌,声音由于手掌的振动产生,它通过空气传给水,然后通过水传给鱼,即鱼接收到声波的主要途径是空气→水→鱼,故选B.

7.如图所示,将正在发声的小电铃放在连通于抽气机的密闭玻璃罩内,在用抽气机把玻璃罩内的空气逐渐抽出的过程中,所听到的声音将会逐渐减弱。则( )

A.此实验现象说明声音的传播需要介质

B.此实验现象说明声音的传播不需要介质

C.该实验也能说明真空能传声

D.根据这个实验,用理想推理法可以得出真空能传声的结论

【答案】A

【解析】

【分析】

ABC.在用抽气机把玻璃罩内的空气抽出,在抽气机向外抽气的过程中,能传播声音的空气越来越少,所以声音会逐渐减弱。如果把瓶中的空气完全抽出来,瓶内就成了真空,没有了将声音传出瓶外的介质,就会听不到声音,此实验现象说明声音的传播是需要介质的,故A符合题意,BC不符合题意;

D.人们根据这个实验,用理想推理法可以得出真空不能传声的结论,故D不符合题意。

故选A。

8.在教室里听不到说话的回声,原因是( )

A.回声和原声混在一起

B.回声被学生挡住

C.教室里没有回声

D.声音分散传出去,回声太小听不见

【答案】A

【解析】

人耳区分开原声和回声的最小时间是0.1s,因此人耳区分开原声和回声最短距离是

在教室里,由于我们说话的地点离墙较近,当我们说话时,声音传到墙壁上反射回来的时间与我们说话的时间几乎是同时的,时间差太短,因此人耳区分不开原声与回声,故A正确,BCD错误。

故选A。

9.甲同学把耳朵贴在一根注满水的自来水管的一端,当乙同学用力敲击一次水管的另一端时,甲同学会听到几次敲击声( )

A.1次 B.2次 C.3次 D.以上都有可能

【答案】D

【解析】

因为声音在不同物质中的传播速度是不同的。所以,如果这根自来水管足够长时,在一端敲击一下,在另外一端能够听到三次声音:铁管传来的、水传来的、空气传来的。但是如果铁管不是足够长,接收到的两次声音之间间隔短,人耳是区分不开这两个声音的,听到的是一个声音。因为不知道铁管的长度,所以,可能听到1次、2次或者3次。故A、B、C错误,不符合题意;D正确,符合题意。

故选D。

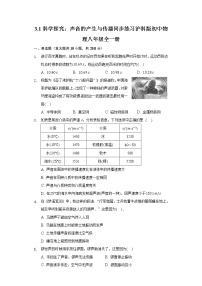

10.下表是某些介质中的声速v,分析表格的信息,下列判断中是正确的是( )

介质

v/(m•s﹣1)

介质

v/(m•s﹣1)

空气(0℃)

331

冰

3230

空气(15℃)

340

软橡胶(常温)

40至50

空气(25℃)

346

软木

500

海水(25℃)

1531

铁(棒)

5200

A.设海水温度为25℃,在海面用超声测位仪向海底垂直发射声波,经过2s后收到回波,根据公式,计算出海水深度为3062m

B.声音在空气中的传播速度为340 m/s

C.声音在固体中的传播速度一定大于在液体或气体中的传播速度

D.声速大小可能跟介质的温度、种类有关

【答案】D

【解析】

【分析】

A.计算出海水深度为

故A错误;

B.声音在空气中的传播速度是变化的,温度不同,传播速度不同,故B错误;

C.声音在固体中的传播速度一般大于在液体或气体中的传播速度,而不是一定,比如软木塞中,声音在其中传播的速度小于空气中的传播速度,故C错误;

D.温度不同的空气,声速不同,介质不同,声速不同,故声速大小可能跟介质的温度、种类有关,故D正确。

故选D。

二、填空题

11.当别人嚼脆饼时,你听到的声音很小,而你自己嚼同样的脆饼时,你会听到较大的咀嚼声。这是因为前者的声音是靠________传播,后者的声音是靠________传播,________的传声能力较强。(均填“气体”“液体”或“固体”)

【答案】 气体 固体 固体

【解析】

【分析】

[1][2][3]当别人嚼脆饼时,发出的声音通过空气传播;自己嚼同样的脆饼时,发出的声音通过人体的骨头传导。前者听到的声音小,后者听到的声音大,说明声音在空气中的传播速度比在固体中的传播速度慢,所以,前者的声音是靠空气传播,后者的声音靠固体传播,且固体的传声能力强。

12.我国古书《梦溪笔谈》中记载:行军宿营,士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能较早地听到夜袭的敌人的马蹄声,其原因是__________能够传声,且声速较快。音乐会上正演奏着小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,优美的音乐是由于琴弦的________产生;观众能在观众席上听到音乐,是因为声音能在空气中以_________的形式传播。

【答案】 固体 振动 声波

【解析】

[1]由于马蹄声在土地中传播速度比在空气中传播速度更快,故士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能较早地听到夜袭的敌人的马蹄声。

[2]声音是由物体振动产生的,所以,优美的音乐是由于琴弦的振动产生的。

[3]声音在空气中以声波的形式传播,被人耳接收,从而观众能在观众席上听到音乐。

13.学习了声音的产生和传播后,小明同学做了以下小结。请你在横线上为小明填上空缺。

(1)悠扬的笛声是空气柱_________产生的;

(2)声音在水中的传播速度_________(填大于、等于或小于)在空气中的传播速度;

(3)在月球上,声音不能传播的原因是_______。

【答案】 振动 大于 声音的传播需要介质

【解析】

(1)[1]声音由物体振动产生,吹笛子时空气柱会振动发出声音。

(2)[2]声音在不同的介质中传播速度不同,声音在水中的传播速度大于在空气中的传播速度。

(3)[3] 声音的传播需要介质,月球上没有空气,所以在月球上声音不能传播。

14.小红将正在发声的音叉触及平静的水面,观察溅起的水花而不是直接观察音叉是否振动,其原因是________________;当小红用手握住正在振动的音叉后,小红________(填“能”或“不能")听到音叉发出的声音,这是因为_________。

【答案】 水面可以使音叉微小的振动放大 不能 手阻止了音叉的振动

【解析】

[1]小红将正在发声的音叉触及平静的水面,而不直接观察音叉是否振动,原因是音叉振动幅度小,水面可以使音叉微小的振动放大;

[2][3]当小红用手捂住正在发声的音叉后,小红不能听到音叉发出的声音,这是因为手阻止了音叉的振动,振动停止,发声就停止。

15.声音在传播的过程中遇到障碍物会被________回来,形成________.

【答案】 反射 回声

【解析】

[1][2] 声音在传播的过程中如果遇到了障碍物会被反射回来,这种现象称为声音的反射,被反射回来的声音再次被我们听到就形成了回声

16.声音在海水中的传播速度是 1530 米/秒,为了开辟新航道,某科学探测船装有回声探测仪器,探测水下有无暗礁,探测船发出的声音信号 0.6 秒后被探测仪器接收,则海底障碍物物到探测船舱底的距离是_______m.

【答案】459

【解析】

因探测船发出的声音信号经过0.6s被探测仪器接收到,所以,声音信号从船所在的位置到障碍物的时间:

t=×0.6s=0.3s

由v=可得,海底障碍物到探测船舱底的距离:

s=vt=1530m/s×0.3s=459m

17.通常情况下,声音在空气中的传播速度大约是_______.目前,已有飞机的速度超过声音的传播速度,称为超音速飞机,则超音速客机每小时飞行的距离至少在_________________km以上.

【答案】 340米/秒 1224

【解析】

根据常识通常情况下,15℃左右,声音在空气中传播速度大约是340米/秒,超音速飞机顾名思义,飞机速度要大于声速,而进行单位换算可知,340米/秒=1224千米/小时,所以超音速客机每小时飞行的距离至少在1224km以上.

18.如图是在调整公路上用超声波测速仪测量车速的示意图.测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度.图乙中、是测速仪发出的超声波,、分别是、由汽车反射回来的信号.设测速仪匀速扫描,、之间的时间间隔,超声波在空气中传播的速度是,若汽车是匀速行驶的,则根据图乙可知,图中每小格表示的时间是______秒,汽车在接收到、两个信号之间的时间内前进的距离是__________米.

【答案】 0.027 13.6

【解析】

【分析】

由题意可知,P1、P2的时间间隔为0.8秒,根据图乙所示P1、P2的间隔的刻度值,即可求出图中每小格表示的时间;以及P1、n1和P2、n2之间间隔的刻度值.可以求出P1、n1和P2、n2之间的时间,即超声波由发出到接收所需要的时间.从而可以求出超声波前后两次从测速仪汽车所用的时间,结合声速,进而可以求出前后两次汽车到测速仪之间的距离.

P1、P2的间隔的刻度值为30个格,时间长为0.8秒,因此图中每小格表示的时间为

;因为P1、n1之间间隔的刻度值为12,所以对应的时间为0.32秒;P2、n2之间间隔的刻度值9,所以对应的这两点之间对应的时间为0.24秒.

P1、n1之间的时间为超声波第一次从测速仪发出后遇到行进的汽车又回来所用的时间,所以超声波传播到汽车所用的时间t1=0.16秒.由此可以求出汽车在接收到P1的信号时汽车与测速仪之间距离:;

同理可求出汽车在接收P2信号时汽车与测速仪之间的距离:;

由此可知,汽车在接收到P1、P2两个信号之间的时间内前进的距离: .

故答案为0.027;13.6.

三、实验题

19.如图所示,两位同学在一起做“土电话”实验:

(1)“土电话”能够传声,说明声音能在________中传播。

(2)相距同样远,讲话者以同样的响度讲话,若连接土电话的线是棉线,听者听到的声音小,而如果改用细金属丝连接土电话,则听到的声音就大一些。这一实验现象表明:________传声性能好。

(3)如果在用土电话时,另一个同学用手捏住线上的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于________。

(4)如果在用土电话时,线没有拉直,而处于松弛状态,则听的一方就听不到对方的讲话声,其原因是松弛的线________(填“易”或“不易”)传声。

【答案】 固体 细金属丝 线不再振动 不易

【解析】

【分析】

(1)[1]利用固体能实现通话,说明固体也是传声的一种介质。

(2)[2]因为相距同样远,且说话的响度也相同,但改用细金属丝连接土电话,听到的声音大,原因是细金属丝的传声性能比棉线的好。

(3)[3]用手捏住线上的某一部分,该部分停止振动,则不会产生声音。

(4)[4]如果线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方就听不到对方讲话的声音了,这是由于棉线“松弛”会抑制、减弱并最终吸收振动。

20.小丽同学做“探究声音的产生”的实验装置如图所示,将系在细线上的乒乓球靠近音叉.

(1)当小丽用锤敲击音叉的时候,既听到音又发出的声音,又观察到______.通过这个实验可以得出的结论是______.

(2)乒乓球在实验中起到什么作用?______这种研究方法叫做______.(选填“等效法”“控制变量法”“转换法”或“类比法”)

(3)如将上述装置右侧再放一个音叉,组成如图所示的装置,并由航天员带到月球表面做实验,则敲击右侧的音又时,会看到乒乓球______(选填“弹开”或“不动”),这说明______.

【答案】 乒乓球被弹起 发声的物体在振动 将微小的振动放大 转换法 不动 真空不能传声

【解析】

(1)[1][2]通过实验发现,用小锤敲击音叉的时候,音叉发出声音的同时,乒乓球会被弹起一定的角度,说明发声的物体在振动.

(2)[3][4]物体的振动有时用眼睛无法直接看到,可以通过乒乓球是否被弹起判断物体是否在振动,被弹起的高度来判断物体振动幅度的大小,这种思维方法叫做转换法.

(3)[5][6]在月球上做这个实验,左边的音叉不会振动发声,小球就不会弹起,处于静止不动,所以这表明月球上没有空气,真空不能传声.

21.为了探究声音的产生与传播,小明和小华一起做了几个实验;小明把手放在发声的音箱上,感觉音箱在振动;小华把发声的音叉放在水中,可以激起水花.

(1)通过对上面实验现象的分析,你能得出的结论是 _________ .

(2)小华用手使劲敲桌子,发出很大的响声,但是他看到桌子几乎没有振动,为了使看到的实验现象更明显,你的改进方法是 ________ .

(3)如图所示,将正在发声的手机放在与抽气机连通的密玻璃瓶内.

①在用抽气机把玻璃内的空气逐渐抽出的过程中,听到的声音将会逐渐 ________ .

②分析实验现象,运用 ________ 填“推理”或“归纳”)的方法可得结论为真空不能传声.

【答案】 发声体在振动 在桌面上放置塑料泡沫或乒乓球等 变小 推理

【解析】

(1)[1]手放在发声的音箱上感到振动,发声的音叉激起水花,都说明声音是由物体振动产生的;

(2)[2]桌子发声时的振动不易观察,可转换成观察桌子上的塑料泡沫或乒乓球的振动,所以可以在桌子上放一些塑料泡沫或乒乓球;

(3)①[3]罩内空气越来越少,声音就越来越小,是传播声音的介质逐渐减少造成的;

②[4]由于抽气设备总是很难将玻璃罩内抽成真空状态,因此需要我们根据实验现象进行推理来得到结论,真空不能传声.

22.如图小华和小兰在探究“声音的产生与传播”时:

(1)如图甲,正在发声的音叉将悬挂着的兵乓球反复弹开,说明声音是由物体 _____产生的。

(2)如图乙,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声并把乒乓球弹起,说明 _____可以传声;若将乙装置搬上月球实验,则乒乓球 _____被弹起(选填“能”或“不能”).

(3)如图丙,抽气机不断向罩外抽气的过程中,罩内音乐芯片的铃声会越来越 _____,进一步推理得出:_____不能传声。

【答案】 振动 空气 不能 小 真空

【解析】

(1)[1]如图甲,实验中采用转换法将音叉微小的振动放大为兵乓球的运动方便观察,正在发声的音叉将悬挂着的兵乓球反复弹开,说明声音是由物体振动产生的。

(2)[2][3]如图乙,敲响右边的音叉,由于声音可以在空气中传播,且声音能传播能量,所以左边完全相同的音叉也会发声并把乒乓球弹起;若将乙装置搬上月球实验,由于声音不能在真空中传播,则乒乓球不能被弹起。

(3)[4][5]如图丙,声音能够通过气体传声,抽气机不断向罩外抽气的过程中,内部气体浓度不断降低,罩内音乐芯片的铃声会越来越小,进一步推理可知,若内部抽成真空,则将听不到传声,即真空不能传声。

23.在学习声学时,小丽同学做了如图的实验:

(1)如图甲所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球被弹起,这个现象说明声音是由物体______产生的;如图乙所示,用小锤去敲打右边的音叉,泡沫小球弹起,这个现象说明:声音可以传递______。如果将甲、乙实验装置搬上月球,则两小球会弹起的是______;

A、甲

B、乙

C、都会

D、都不会

(2)如图丙所示,把正在发声的闹钟放在玻璃罩内逐渐抽出罩内的空气,她听到闹钟声音逐渐变小。这个现象说明声音______(选填“能”或“不能”)在真空中传播,在这种情况下,你是怎样得出这一结论的______。

A.通过日常生活经验得出的

B.用实验直接证实的

C.通过理论推导出来的

D.建立在实验基础上加科学的推理得出的

【答案】 振动 能量 A 不能 D

【解析】

(1) [1] 用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球被弹起,乒乓球将声叉的振动放大,便于观察,这个现象说明声音是由物体振动产生的。

[2]如图乙所示,敲击右边的音叉,发现左边完全相同的音叉也能把乒乓球弹起,这个现象说明:声音通过空气将能量传递给左边音叉,使其振动发声,即声音可以传递能量。

[3]将甲、乙实验装置搬上月球,甲实验装置的音叉仍会振动,所以小球仍会弹起。由于月球上是真空,乙装置中敲打右边音叉时,音叉振动,但是不能发出声音,不能将振动的能量传递给左边的音叉,所以乙装置中的小球不会被弹起,故A符合题意,BCD不符合题意。

故选A。

(2) [4][5]把正在发声的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和底座之间垫上软的泡沫塑料,逐渐抽出罩内的空气,传播声音的介质减少,传播声音的能力减弱,将听到闹钟声音逐渐变小,最后甚至听不到声音。在此实验的基础上可以进行科学的推理,如果将罩内空气完全抽出,形成真空,由于没有传声介质,声音将不能传播,即声音不能在真空中传播,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

24.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到_________,这说明声音是由物体________产生的,此探究中通过乒乓球来显示音叉的现象,这种思维方法叫做________(选填“类比法”、“控制变量法”或“转换法”);

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是:_________;

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫球弹起。该实验能说明________可以传声;

(4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到的声音会逐渐______(选填“变大”、“变小”或“不变”),甚至最后听不到声音。这个实验说明了_________。

【答案】 乒乓球弹起 振动 转换法 在桌子上放一些小纸屑 空气 变小 真空不能传声(或声音的传播需要介质)

【解析】

(1)[1][2][3]此实验可以探究“声音是由物体振动产生的”;将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球,发现小球被多次被弹起,这样做是为了把音叉的微小振动放大,利用了转换法,便于观察,该现象说明了音叉在振动。

(2)[4]为了看到桌子振动更明显,可在桌面上放一些小纸屑,把桌子振动转化为小纸屑的振动,即把桌子振动放大,便于观察。

(3)[5]由图可知,当敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,所以说明左边完全相同的音叉发生了振动,而我们并没有直接敲响左边的音叉,证明声音是通过空气传播给左边的音叉的,所以空气能传播声音。

(4)[6][7]声音的传播需要介质,用抽气机将瓶内的空气抽出,在抽气机向外抽气的过程中,能传播声音的空气越来越少,所以闹钟声会逐渐减弱,如果把瓶中的空气完全抽出来,瓶内就成了真空,没有了将声音传出瓶外的介质,所以我们不能听到音乐声。这说明声音靠介质传播,真空不能传声。

25.(1)如图 a,小红与小刚用细棉线连接了两个纸杯,制成了一个“土电话”。

①他们用“土电话”能实现 10m 间的通话,这表明_____;

②相距同样远,讲话者以同样的响度讲话,如果改用细金属丝连接土电话,则听到的声音就大些。这一实验现象表明:_____;

③如果小红对着“土电话”说话的同时,用手捏住线上的某一部分,小刚此时_____通过细棉线听到声音(填“能”或“不能”);

④如果在用土电话时,线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方______ (选填“能”或“不能”) 通过棉线听到对方的讲话声;

(2)如图 b 所示,在探究真空是否能传声的实验中,小明的猜想是:随着玻璃罩内的空气被逐渐抽出,电铃的声音将逐渐变小直至几乎听不到声音。

在做该实验中虽然听到的铃声逐渐减小,但始终都能听到铃声。请你分析原因可能有:

⑤_____;

⑥_____;

⑦实验结论:真空不能传声。对于这个结论以下说法正确的是_____

A.此实验可以直接证明真空不能传声;

B.根据实验现象可以推理得到真空不能传声;

C.此实验结论没有科学依据,不值得相信。

【答案】 棉线能传声 金属丝传声效果更好 不能 不能 空气没有被全抽出 悬挂闹钟的线能够传声 B

【解析】

(1)[1]实验中“土电话”能在10m间通话,而两个纸杯间用细棉线来连接,所以这表明:棉线可以传播声音。

[2]在距离相同,讲话者讲话响度相同时,用金属丝连接土电话比用细棉线连接时,听到的声音大,这表明:金属丝的传声效果比细棉线的好。

[3]小红对着“土电话”说话的同时,用手捏住线上的某一部分时,小刚不能通过细棉线听到声音,因为用手捏住棉线时,棉线的振动会停止,则棉线不能把声音传播出去了。

[4]作用土电话时,线没有拉直,处于松弛状态时,讲话声不能引起线的振动,所以不能将讲话声出去。

(2)[5][6]在探究真空是否能传声时,若将玻璃罩内空气逐渐抽出,电铃的声音虽减小,但始终能听到,其原因可能是:在做该实验时由于使用设备限制,可能玻璃罩内没有完全抽成真空,声音可以继续传播,所以还会听到声音;另外悬挂闹钟的线是固体,也可能传播声音。

[7]实验不是在真空环境中进行,且玻璃罩中也很难做到把空气完全抽出,但把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出罩内的空气,使玻璃罩内的空气越来越稀薄,发现闹钟的声音越来越小;可进一步推断,当罩内完全没有空气时,声音将完全消失,所以B选项正确。

26.小明想比较几种材料(毛衣、报纸、棉花、泡沫塑料)的隔音性能,除了待检测的材料外,可利用的器材还有:音叉、收音机、机械闹钟、鞋盒。

(1)本实验中适合声源的是______;

(2)小明将声源放入鞋盒内,在其四周塞满待测材料,再盖上盒盖。他设想了三种实验比较方案,你认为最佳的是______;

A.让人站在距鞋盒一定距离外,比较所听见声音的响度

B.让人一边听声音,一边向后退,直至听不见声音为止,比较此处距鞋盒的距离

C.将泡沫小球放在鞋盒上,比较小球弹起的距离

(3)下面的表格是为了上述三种实验方案设计的,其中与方案C相对应的是______;

(4)待测材料隔声性能由好到差的排列顺序为______;

(5)下面的四个实验中:

a.用钢琴和小提琴演奏同一种乐曲时,很容易区分是哪种乐器演奏的。

b.把树枝放到自行车的辐条中,研究自行车转的快慢发出的声音。

c.把发声的音叉放到水中,激起水花。

d.在大钟上绑一个小沙袋,让沙子沿小孔流出来,在大钟下放一张白纸,敲响大钟,沿直线方向匀速拉动白纸,看到沙子在纸上的图形是个曲线。

上面的四个实验中能说明声音产生的实验有:________。(填序号)

材料

响度

毛衣

较响

报纸

响

棉花

较响

泡沫

弱

表一

材料

距离

毛衣

较长

报纸

长

棉花

较短

泡沫

较短

表二

材料

距离/m

毛衣

3.5

报纸

4.1

棉花

2.5

泡沫

3.0

表三

【答案】 机械闹钟 B 表二 棉花、泡沫、毛衣、报纸 cd

【解析】

(1)[1]机械闹钟发出的声音有节奏,声音较为稳定,比较适合做声源;而音叉声音较小,收音机的声音不稳定,它们不适合。

(2)[2]让人站在距鞋盒一定距离外,比较所听见声音的响度,但是人的耳朵很难准确辨别声音的大小,这样不合适;让人一边听声音,一边向后退,直至听不见声音为止,比较此处距鞋盒的距离,距离越大,证明声音传播的距离较远,该材料的隔音性能较差,这样合适;将泡沫小球放在鞋盒上,比较小球弹起的距离,不能比较隔音性能。

故选B。

(3)[3]方案C是将泡沫小球放在鞋盒上,比较小球弹起的距离,根据小球在报纸上弹起的距离大于毛衣的可知,表二较符合。

(4)[4]由表三可知,人听不到钟声的位置与闹钟的距离是

棉花的距离最短,表明隔音效果最好,而报纸的距离最大,表明隔音效果最差;待测材料隔声性能由好到差的排列顺序为棉花、泡沫、毛衣、报纸。

(5)[5]a.用钢琴和小提琴演奏同一种乐曲时,很容易区分是哪种乐器演奏的,这是因为不同乐器,音色不同,a项不合题意;

b.把树枝放到自行车的辐条中,研究自行车转的快慢发出的声音,这是声音的频率不同,音调不同,b项不合题意;

c.把发声的音叉放到水中,激起水花,说明音叉在振动,同时在发声,说明声音是由于物体的振动产生的,选项c符合题意;

d.在大钟上绑一个小沙袋,让沙子沿小孔流出来,在大钟下放一张白纸,敲响大钟,沿直线方向匀速拉动白纸,看到沙子在纸上的图形是个曲线,说明大钟在振动,大钟在响,表明声音是由于物体的振动产生的,选项d符合题意。

故选cd。

四、计算题

27.火车进入隧道前必须鸣笛,若火车速度为108km/h,声音在空气中传播的速度为340m/s,司机在鸣笛2s后听到自隧道口处山崖反射的回声,

求:(1)鸣笛时火车到隧道口的距离是多少?

(2)当听到自隧道口处山崖反射的回声时,火车到隧道口的距离又是多少?

【答案】(1)370m;(2)310m

【解析】

解:(1)声音的是传播速度为v声=340m/s,时间t=2s,火车的速度

v车=108km/h=30m/s

由可知声音传播的路程为

s声=v声t=340m/s´2s=680m

火车的路程为

s车= v车t=30m/s´2s=60m

鸣笛时火车到隧道口的距离

(2)听到自隧道口处山崖反射的回声时,火车到隧道口的距离

L2=L1-s车=370m-60m=310m

答:(1)鸣笛时火车到隧道口的距离是370m;

(2)当听到自隧道口处山崖反射的回声时,火车到隧道口的距离为310m。

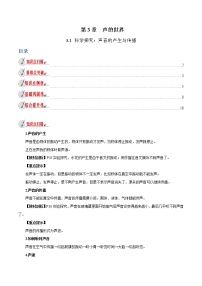

28.某中学物理活动小组同学查阅资料,得到声音在某些物质中的传播速度(见下表)。一根足够长且裸露在地面的铁管,管中充满水。当气温为15℃时,小组中的一位同学在铁管的一端敲击一下,问:

(1)在管的另一端的同学最多能听到几次敲击声?

(2)如果听到第一声敲击声与第二声敲击声时间间隔为1.2s,则这条直铁管约为多少米?

物质

温度(℃)

速度(m/s)

空气

15

340

水

15

1500

松木

15

500

铁

15

5200

【答案】(1)三次;(2)2530m

【解析】

解:(1)声音在固体的传播速度最快,在气体中传播速度最慢,液体中传播速度在固体和气体之间。当在铁管一端敲击时,声音就会从铁管、铁管里的水和空气三种介质里传播,所以会听到三次声音。

(2)第一声是通过铁管传过来的,设传播时间为t,由得,铁管的长度

s=v铁t

第二声是通过水传播过来的,所用时间为t+1.2s,则水中传播的距离

s=v水(t+1.2s)

因为s相同,故得方程

v铁t=v水(t+1.2s)

解得。

答:(1)在管的另一端的同学最多能听到三次敲击声;

(2)这条直铁管的长约为2530米。

物理沪科版第一节 科学探究:声音的产生与传播精品课时作业: 这是一份物理沪科版第一节 科学探究:声音的产生与传播精品课时作业,共13页。试卷主要包含了单选题,填空题,实验探究题,综合题等内容,欢迎下载使用。

物理第四节 科学探究:速度的变化同步训练题: 这是一份物理第四节 科学探究:速度的变化同步训练题,文件包含24科学探究速度的变化解析版docx、24科学探究速度的变化原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共36页, 欢迎下载使用。

初中物理沪科版八年级全册第三节 快与慢同步测试题: 这是一份初中物理沪科版八年级全册第三节 快与慢同步测试题,文件包含23快与慢解析版docx、23快与慢原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共25页, 欢迎下载使用。