高中语文人教统编版选择性必修 中册13.2* 致大海习题

展开这是一份高中语文人教统编版选择性必修 中册13.2* 致大海习题,共5页。试卷主要包含了语言运用,延伸阅读等内容,欢迎下载使用。

一、语言运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

古代人没机器,想要看什么书,非得自己挽起袖子抄不可,就算家里有钱,用得起雕版印刷,也得请刻工一个字一个字地雕在版上。在这种情况下,复制的质量就很难保证。因为传抄的人也是普通人,会写错别字,会犯懒,会突然走神而漏掉个把字,会因为急着出去吃饭而擅自把笔画减掉几笔……如果是大部头著作,改动一两个字或许 ,但如果是诗歌在传抄时被改了哪怕一个字,那作品本身有可能“ ”乃至面目全非。要知道,( ),一字之差,可能就会改变整首诗的格调,可谓 。

距今已有1000多年的唐朝,信息辗转传播,中间历经战乱变迁,许多唐诗作品的版本与其最初已大不一样。我们 的经典语句,也许只是一个美丽的误会。如李白的《将进酒》里有个名句:“天生我材必有用。”清代人查过古本诗集,发现这句诗居然还有好几个版本:“天生我身必有财”“天生吾徒有俊材”和“天生我材必有开”。可见版本之间的差异有多离谱。直到有近代学者在敦煌唐人手抄诗卷里发现这首诗的踪影,知道了这首诗叫作《惜樽空》,这句诗写成“天生吾徒有俊才”,我们今人才搞清楚这首诗在唐代的真正模样。

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.无伤大雅 伤筋动骨 一字千里 耳熟能详

B.无关大局遍体鳞伤失之千里耳闻则诵

C.无关大局伤筋动骨失之千里耳熟能详

D.无伤大雅遍体鳞伤一字千里耳闻则诵

答案:A

解析:无伤大雅:对主要方面没有妨害。无关大局:对整个局势没有什么关系,表示不重要,没关系。伤筋动骨:比喻受到严重损害。遍体鳞伤:满身都是像鱼鳞一样密集的创伤,形容伤势非常重。一字千里:相差一个字,意思则差很远。失之千里:失误虽小,结果损失很大。耳熟能详:听的次数多了,熟悉得能详尽地说出来。耳闻则诵:听过就能背出来,形容记忆力强。

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.诗歌贵在含蓄,言在此而意在彼

B.诗歌的特点是以最少的篇幅表达最微妙的含意

C.诗歌创作需要极其认真的严谨态度与作风

D.诗歌与小说散文、戏剧等都有明显的不同

答案:B

解析:括号前面说的是诗歌很小的改动会影响作品,后面说“一字之差,可能就会改变整首诗的格调”。“诗歌的特点是以最少的篇幅表达最微妙的含意”,表达的与此密切相关。

3.文中画横线的句子有语病,下列修改正确的一项是( )

A.唐朝距今已有1 000多年,信息辗转传播,中间历经战乱变迁,许多唐诗作品与其最初的版本已大不一样。

B.距今已有1 000多年的唐朝,中间历经战乱变迁,信息辗转传播,许多唐诗作品与其最初的版本已大不一样。

C.距今已有1 000多年的唐朝,中间历经战乱变迁,信息辗转传播,许多唐诗作品的版本与其最初已大不一样。

D.唐朝距今已有1 000多年,中间历经战乱变迁,信息辗转传播,许多唐诗作品与其最初的版本已大不一样。

答案:D

解析:原句“距今已有1000多年的唐朝”语序不当,“信息辗转传播”与“中间历经战乱变迁”要调整顺序,“的版本”应该调到“其最初”后面。

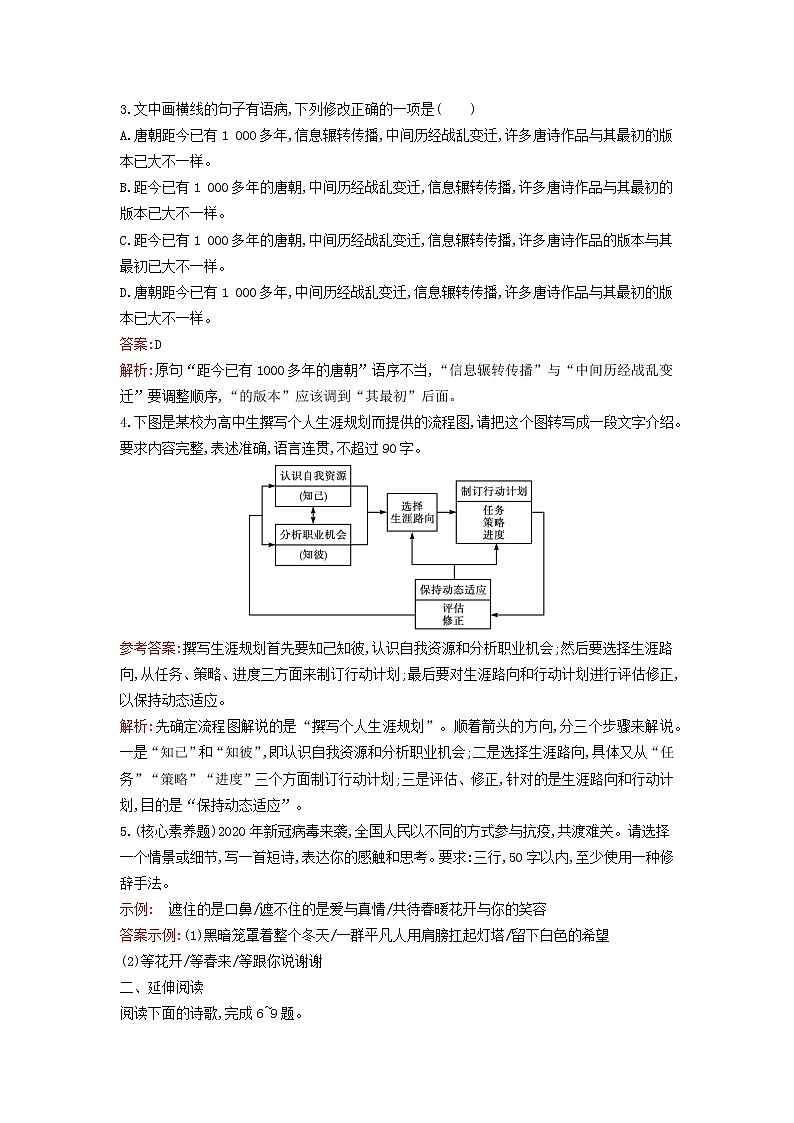

4.下图是某校为高中生撰写个人生涯规划而提供的流程图,请把这个图转写成一段文字介绍。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过90字。

参考答案:撰写生涯规划首先要知己知彼,认识自我资源和分析职业机会;然后要选择生涯路向,从任务、策略、进度三方面来制订行动计划;最后要对生涯路向和行动计划进行评估修正,以保持动态适应。

解析:先确定流程图解说的是“撰写个人生涯规划”。顺着箭头的方向,分三个步骤来解说。一是“知己”和“知彼”,即认识自我资源和分析职业机会;二是选择生涯路向,具体又从“任务”“策略”“进度”三个方面制订行动计划;三是评估、修正,针对的是生涯路向和行动计划,目的是“保持动态适应”。

5.(核心素养题)2020年新冠病毒来袭,全国人民以不同的方式参与抗疫,共渡难关。请选择一个情景或细节,写一首短诗,表达你的感触和思考。要求:三行,50字以内,至少使用一种修辞手法。

示例: 遮住的是口鼻/遮不住的是爱与真情/共待春暖花开与你的笑容

答案示例:(1)黑暗笼罩着整个冬天/一群平凡人用肩膀扛起灯塔/留下白色的希望

(2)等花开/等春来/等跟你说谢谢

二、延伸阅读

阅读下面的诗歌,完成6~9题。

走向北方

邹荻帆

穿过了滴绿的树林

与淡墨水的远山,

赭石色的大路上,

我们以沉重的脚步

走向北方。

北方是广阔的,

那些线条模糊的地

我们走近了,

更想望着

那更远的

萦在白云下

爬上青苔的古城,

以及插上瓦松的黑色的屋脊。……

每天,

我们跋涉在

灼热与尘封的大路上。

沙子与汗水填在耳根,

贴在背上的

是湿答答的汗衣,

沙子钻破了草履呵,

一天天

我们的脚掌磨得更粗粝了,

我们将以粗粝的脚趾

快乐而自由地行走在中国的每一条路上,

吻合着祖先们的足迹。

晚间,

我们投落在

墙壁霉湿的屋子里,

围着跳跃的烛光,

用生水吞着那走了味的麦饼,

草席上我们脱下沾着泥土的鞋,

记忆数着大路上的脚印:

哦,那停住了呼吸的农场上的风车,

那悬在木门上的锈绿的铜锁,

它们的主人走了,

只留着黄犬叫着寂寞。……

烛火跳跃着,

灼热的心也随着烛光跳跃着呀!

祖国呵,

我们为着争求您的自由与光明,

灼热的心无时不是在追逐着遥远的风沙,

而不辞万里的行程啦。

烛火以微弱的光

剪破了黑暗,

我们微弱的力量

将也能如一星燎原的火

而递燃着四万万五千万支灯芯焰吗?

烛火跳跃着,

我们以红色的笔

勾写着明天的计划与行程,

在明天啊,

我们更将坚决勇敢地走向北方的北方。

1938年7月

6.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.诗歌开篇是对行军状况的描写,从前两节诗可以看出,在诗人眼里北方大地的景色是萧条荒凉的。

B.“我们跋涉在/灼热与尘封的大路上”写前进时“我们”遇到的艰难险阻,表现了“我们”走向北方的态度很坚决。

C.诗歌三、四两节概括地叙述行军的过程,写白天时侧重描写细节,写夜晚时则侧重描写村中景象。

D.“我们以红色的笔/勾写着明天的计划与行程”,用笔的颜色与勾写的内容暗示“我们”对未来充满希望。

答案:A

解析:“在诗人眼里北方大地的景色是萧条荒凉的”理解有误,由“滴绿的树林”“淡墨水的远山”“赭石色的大路”“线条模糊的地”等可知,在诗人笔下,北方的大地美丽如画,并不是萧条荒凉的。

7.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.“那停住了呼吸的农场上的风车”,运用拟人手法,营造了寂寥落寞、毫无生气的氛围。

B.诗歌抒情多用象征,如烛火象征跳跃的心,烛光代表光明,黑暗象征沦陷,星火燎原代表全民抗战。

C.“在明天啊,/我们更将坚决勇敢地走向北方的北方”,直抒胸臆,余韵悠长,表达了走向抗战最前线的决心。

D.整首诗的格调是先抑后扬,上半段是冷色调,下半段转向了暖色调,正暗合了抗战必胜的光明前景。

答案:C

解析:“余韵悠长”理解有误。诗歌结尾直抒胸臆,表达到位,并不是“余韵悠长”。

8.“我们将以粗粝的脚趾/快乐而自由地行走在中国的每一条路上,/吻合着祖先们的足迹。”如何理解诗句中的“吻合”?

参考答案:我们要走遍祖先开辟的每一寸土地,这每一寸土地我们都不会放弃,表达了诗人对保卫祖国河山的信心和决心。

解析:先要弄清楚“吻合”的本义:完全符合。结合语境,“吻合”的是不畏艰苦、快乐和自由地努力前行的精神,同时,“吻合”的是他们的足迹,守护每一寸疆土,要从所表达的情感方面来回答。

9.诗歌用“走向北方”作标题有什么好处?请结合诗歌简要分析。

参考答案:①统领全诗。全诗紧紧围绕“走向北方”行程中的所见、所闻、所想展开。②“北方”指代抗战前线,“走向北方”形象地表现了诗人保卫祖国疆土的坚定信念与顽强斗志。③用四字短语作标题,短促有力,有利于抒发情感。

解析:标题的作用,要从内容和结构等方面来回答。从结构上看,诗题“走向北方”是诗歌的线索,标题统领了全诗。从内容上看,“走向北方”实际上是指走向抗战最前线,要从所表达的情感上来回答。

相关试卷

这是一份高中语文人教统编版选择性必修 中册第四单元13 (迷娘(之一)*致大海 自己之歌(节选)*树和天空)13.1 迷娘(之一)随堂练习题,共9页。

这是一份人教统编版选择性必修 中册13.1 迷娘(之一)精品同步练习题,共12页。

这是一份语文人教统编版第四单元13 (迷娘(之一)*致大海 自己之歌(节选)*树和天空)13.1 迷娘(之一)精品课后练习题,共2页。