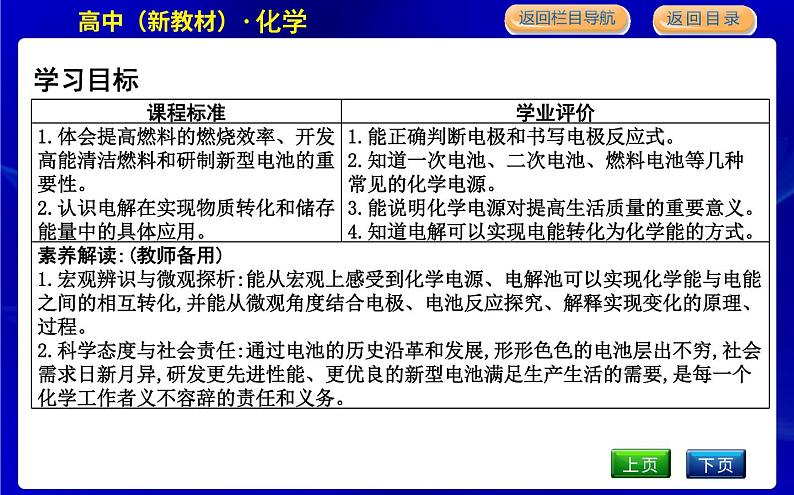

所属成套资源:全套苏教版(2019)高中化学必修第二册专题课时PPT课件

苏教版高中化学必修第二册专题6化学反应与能量变化课时PPT课件

展开

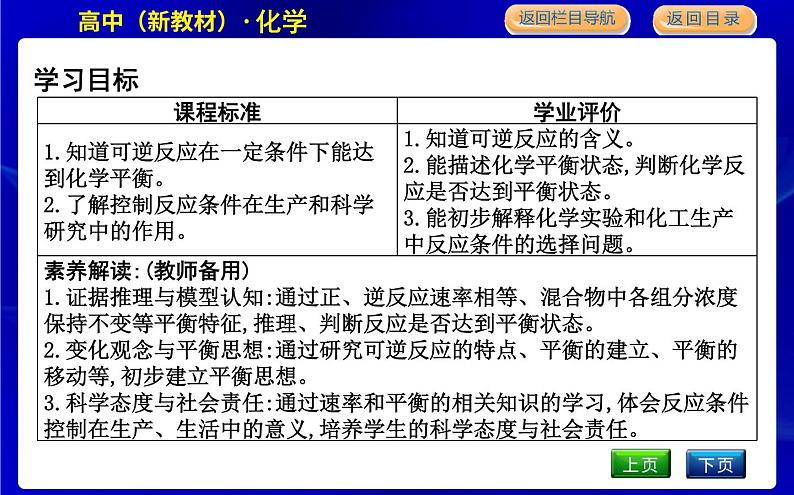

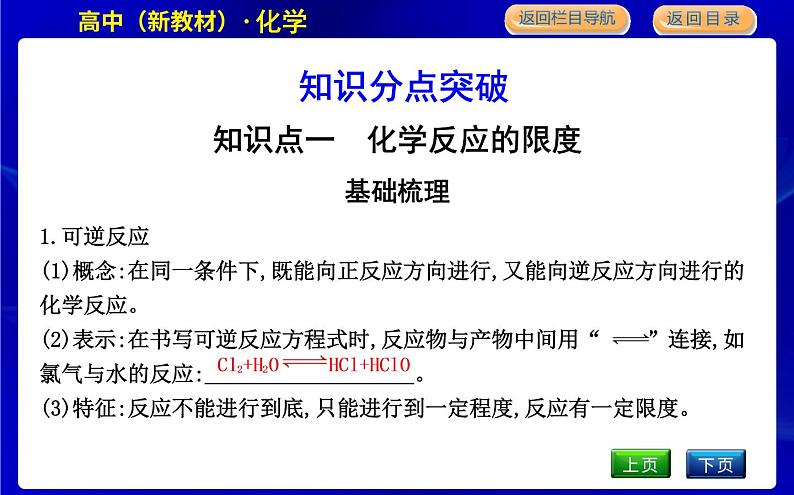

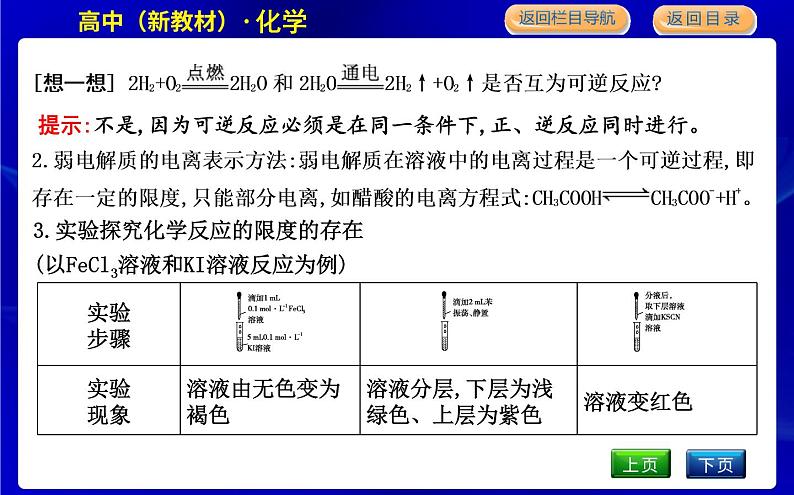

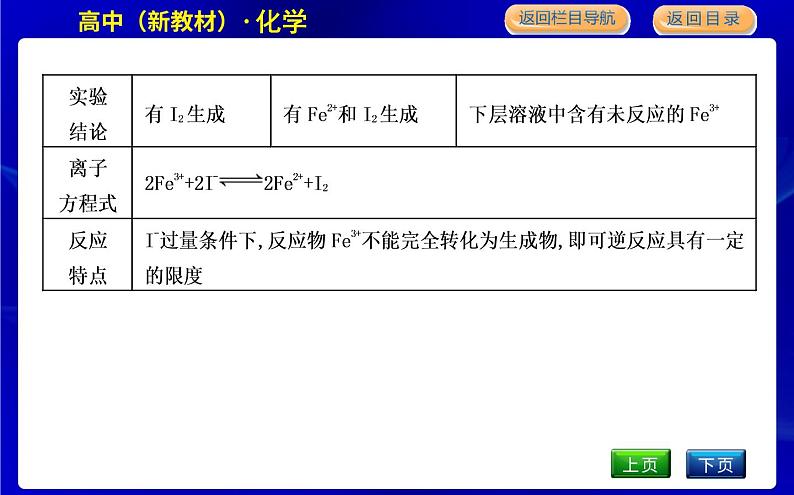

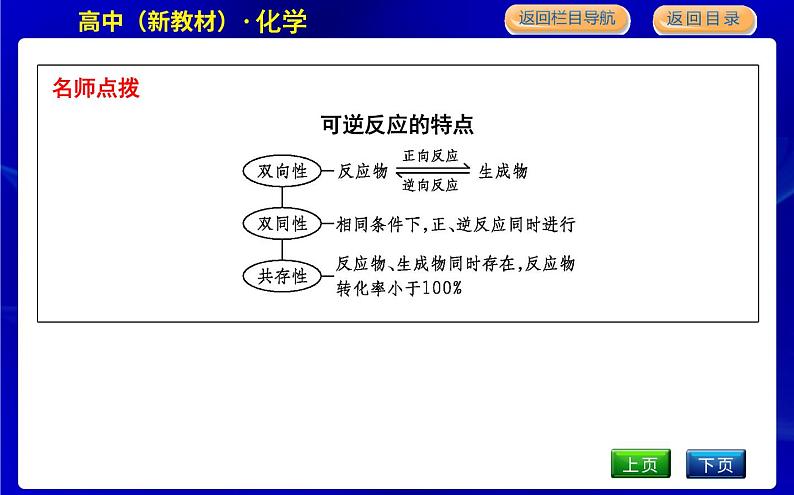

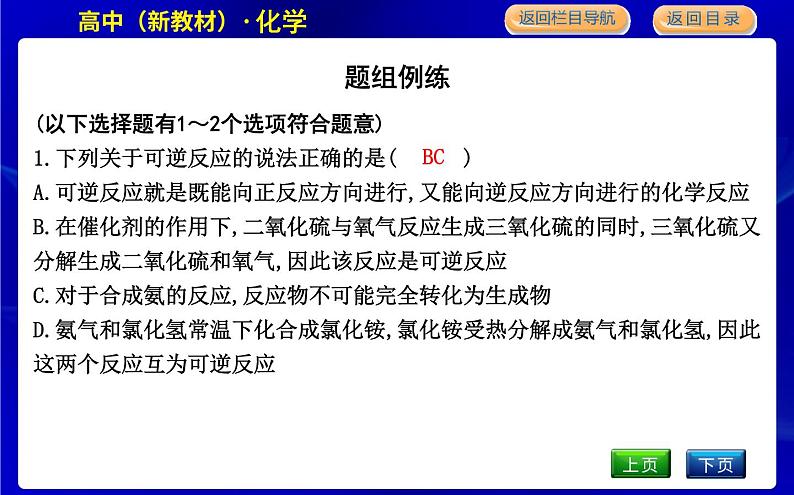

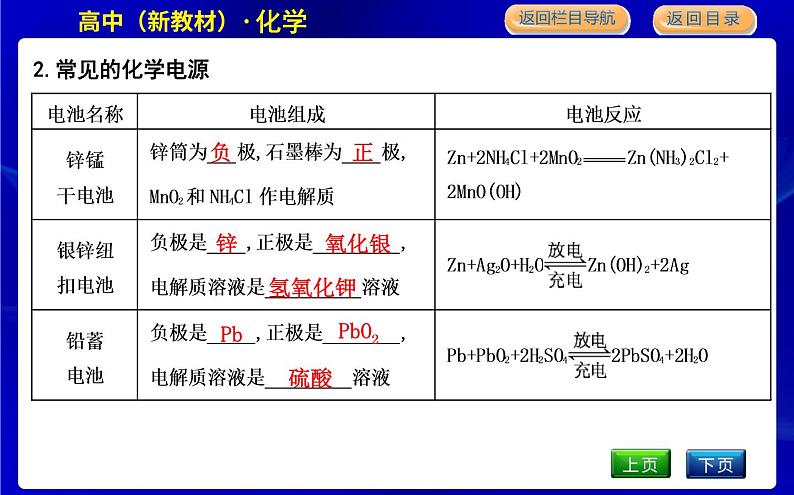

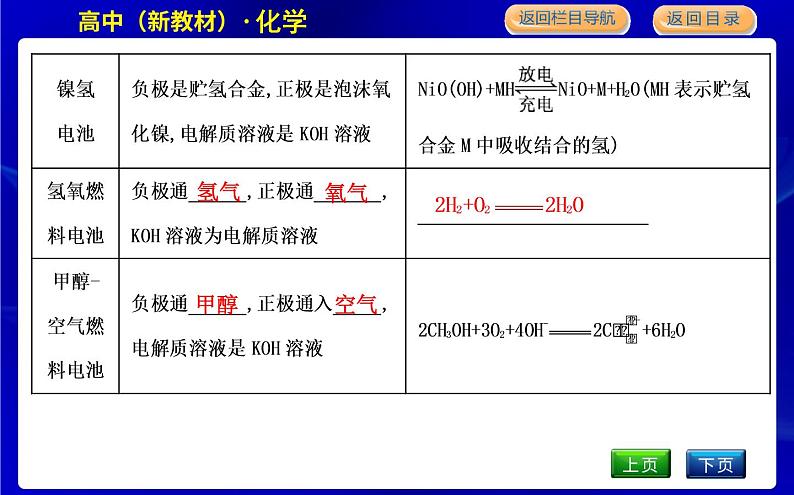

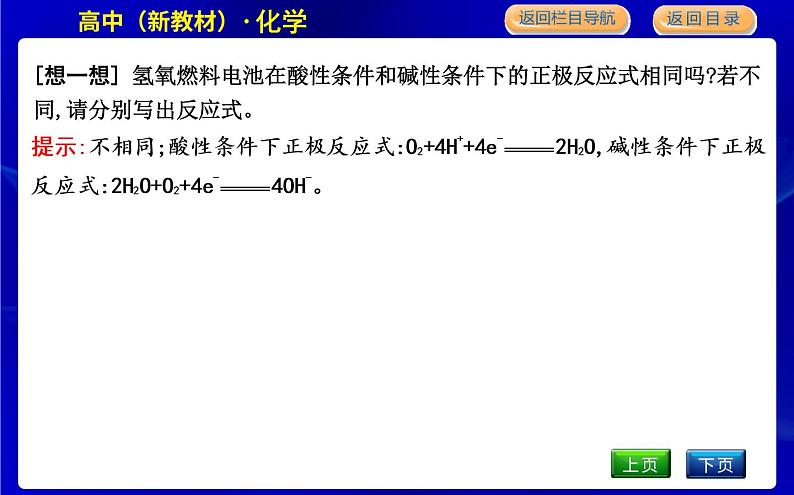

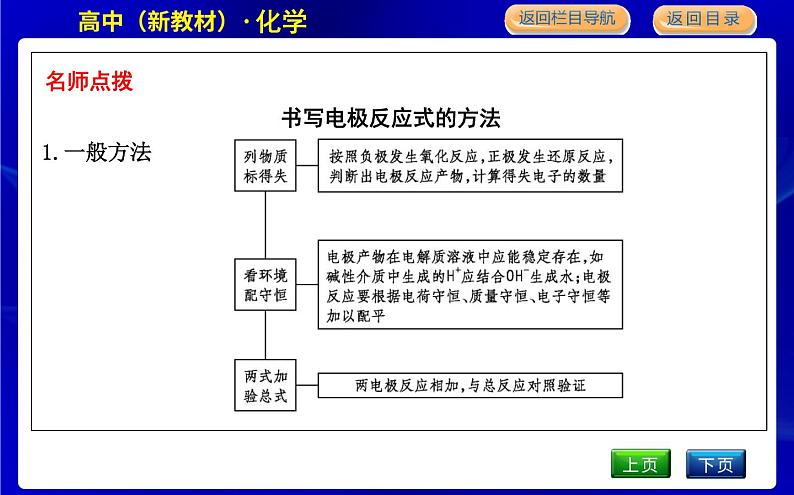

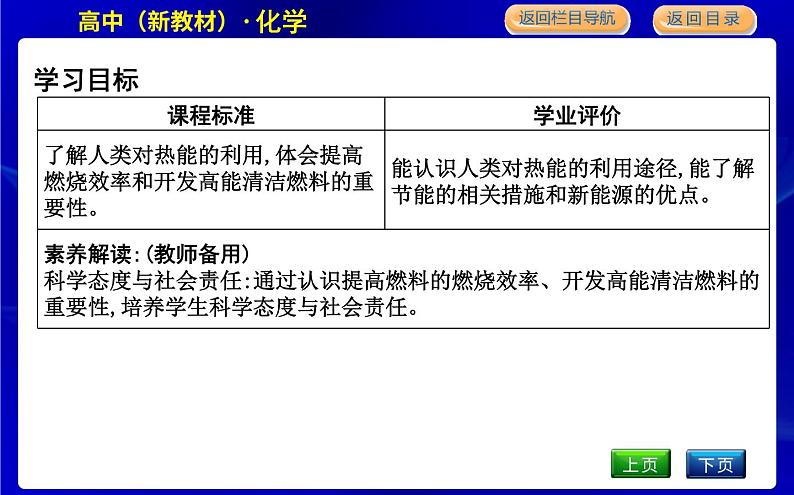

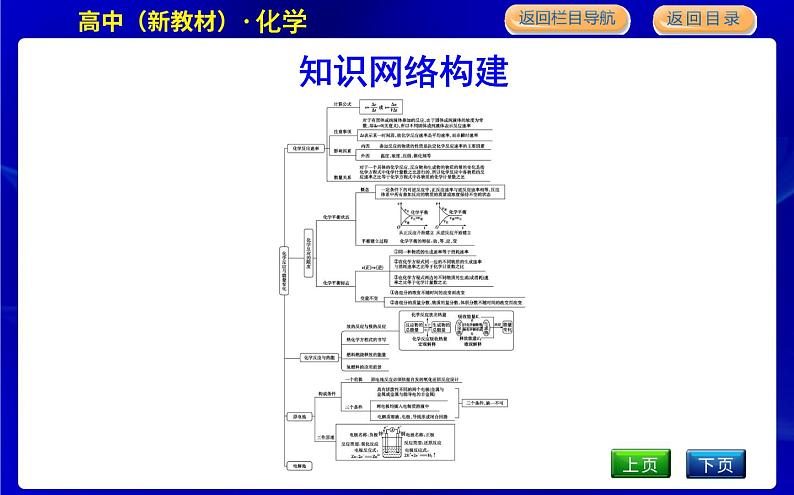

这是一份苏教版高中化学必修第二册专题6化学反应与能量变化课时PPT课件,文件包含专题整合pptx、第1课时化学反应速率pptx、第1课时化学反应中的热量变化pptx、第1课时化学能转化为电能pptx、第2课时化学反应限度与化学平衡状态pptx、第2课时化学电源电解池pptx、第2课时燃料燃烧释放的能量与氢燃料的应用前景pptx等7份课件配套教学资源,其中PPT共250页, 欢迎下载使用。

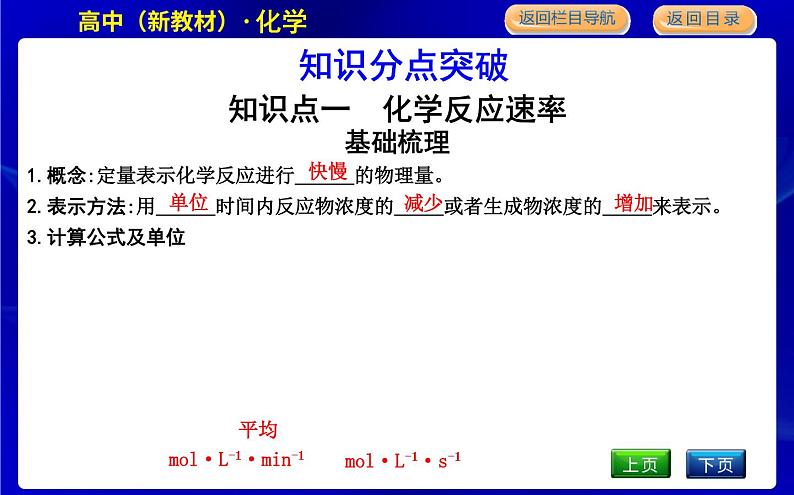

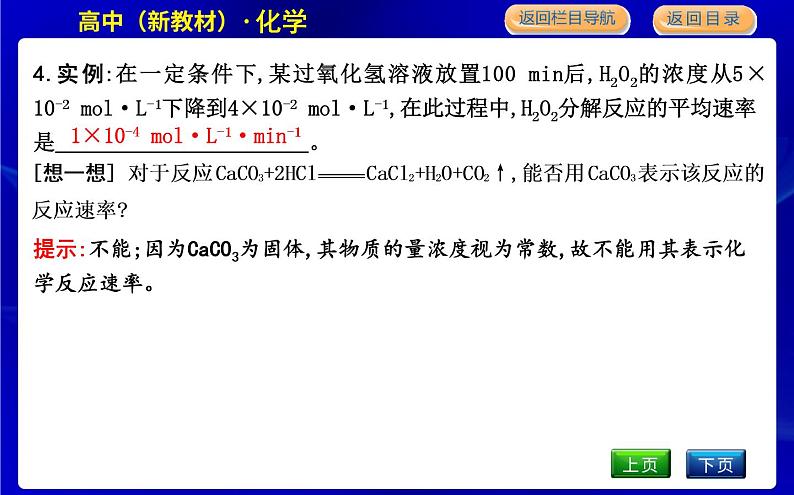

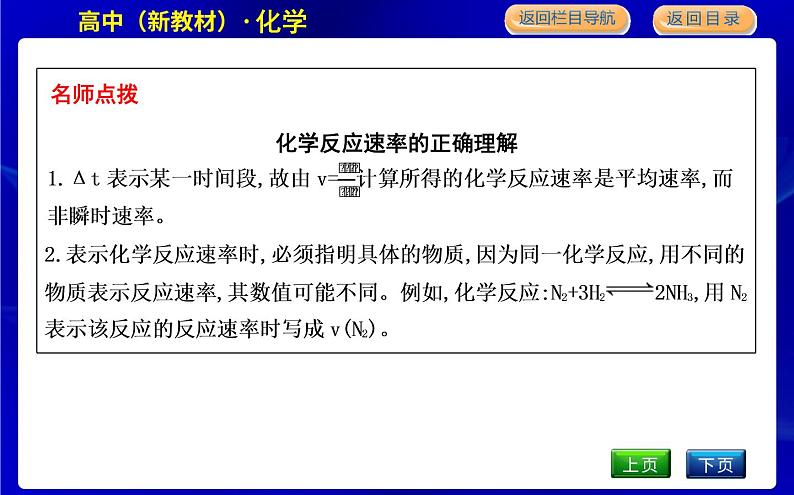

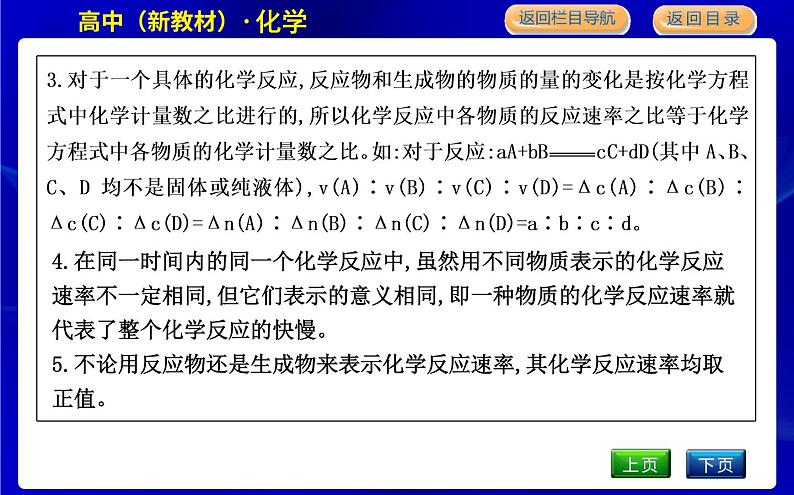

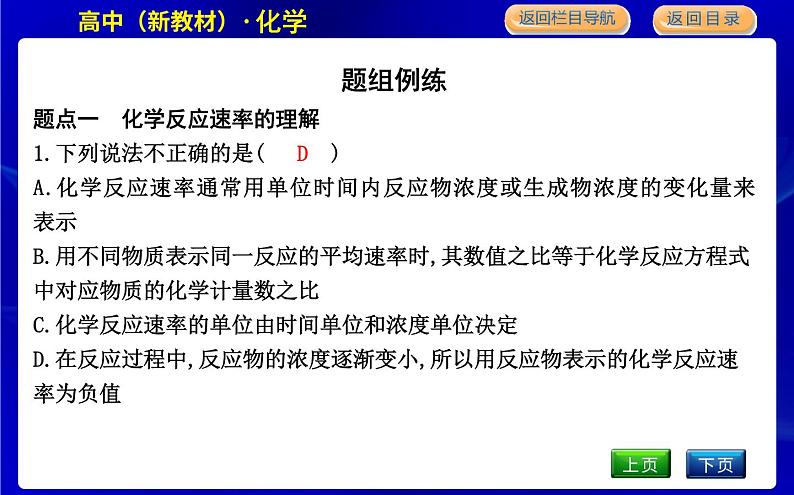

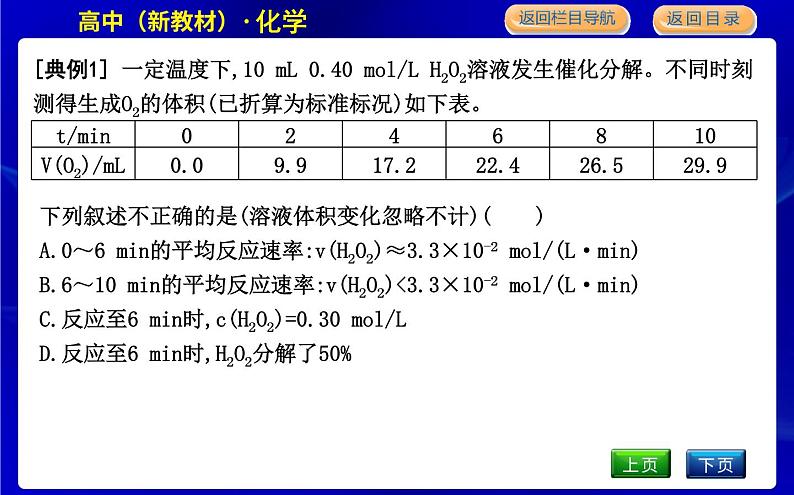

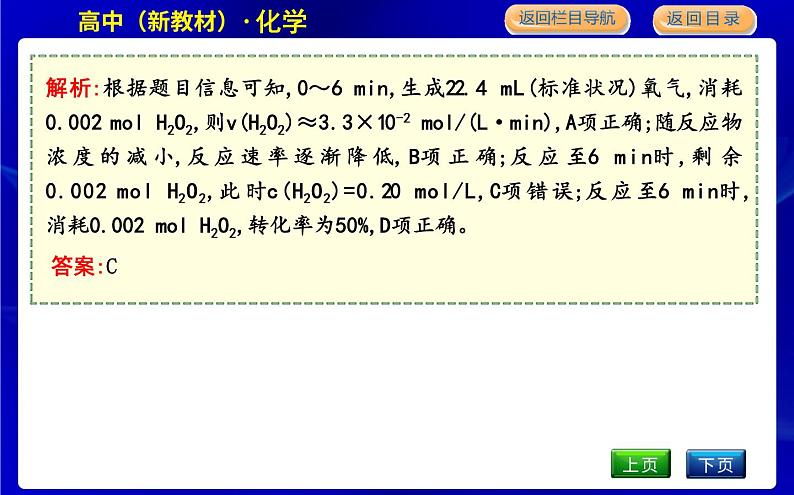

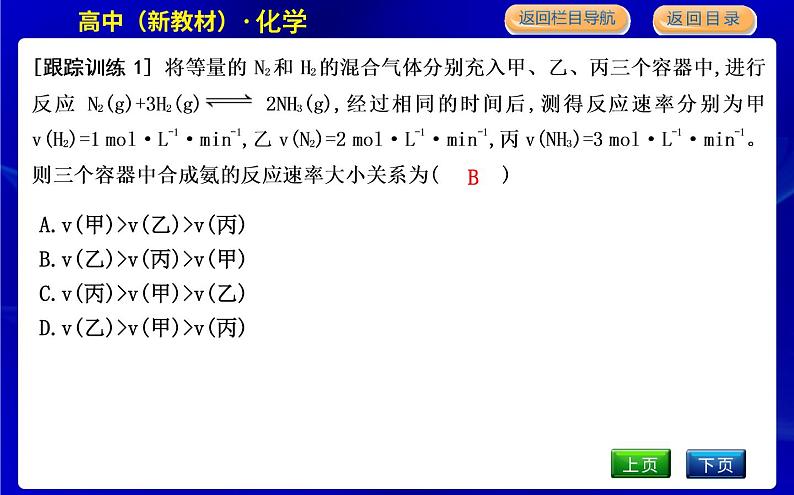

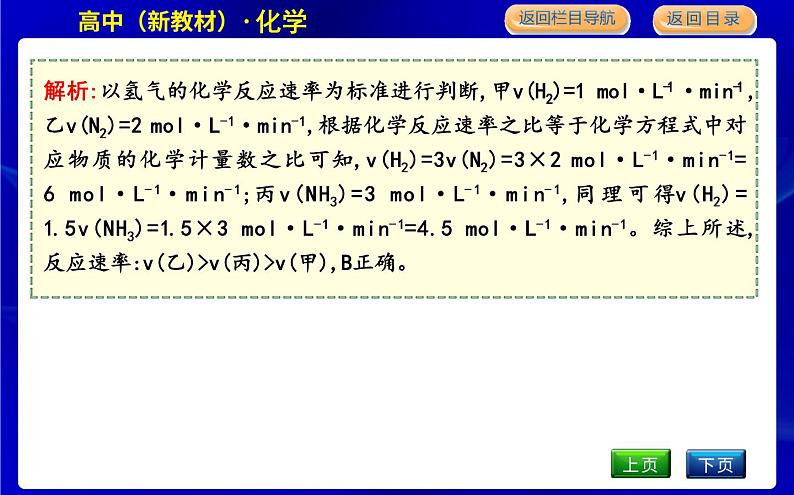

专题整合知识网络构建重点难点提升知识网络构建重点难点提升一、化学反应速率的计算与比较(1)根据已知数据,找出某一时间段内指定物质的浓度的改变值,然后根据Δc和Δt的比值计算得出反应速率。(2)已知具体反应方程式和某一物质的反应速率,根据“化学计量数之比等于对应物质的化学反应速率之比,也等于对应物质的变化量之比”求解其他物质的反应速率。(3)用不同物质表示的反应速率来判断反应进行的快慢时,不能认为其反应速率数值大,反应速率就快,一定要先转化为同一物质的反应速率再进行比较。(4)在进行化学反应速率的计算与比较时要注意时间单位的转化。[典例1] 一定温度下,10 mL 0.40 mol/L H2O2溶液发生催化分解。不同时刻测得生成O2的体积(已折算为标准标况)如下表。下列叙述不正确的是(溶液体积变化忽略不计)( )A.0~6 min的平均反应速率:v(H2O2)≈3.3×10-2 mol/(L·min)B.6~10 min的平均反应速率:v(H2O2)v(乙)>v(丙) B.v(乙)>v(丙)>v(甲)C.v(丙)>v(甲)>v(乙) D.v(乙)>v(甲)>v(丙)解析:以氢气的化学反应速率为标准进行判断,甲v(H2)=1 mol·L-1·min-1,乙v(N2)=2 mol·L-1·min-1,根据化学反应速率之比等于化学方程式中对应物质的化学计量数之比可知,v(H2)=3v(N2)=3×2 mol·L-1·min-1=6 mol·L-1·min-1;丙v(NH3)=3 mol·L-1·min-1,同理可得v(H2)=1.5v(NH3)=1.5×3 mol·L-1·min-1=4.5 mol·L-1·min-1。综上所述,反应速率:v(乙)>v(丙)>v(甲),B正确。二、控制变量法探究影响化学反应速率的因素(1)确定变量:解答这类题目时首先要认真审题,找出影响实验探究结果的因素。(2)定多变一:在探究时,应先控制其他的因素不变,只改变一种因素,探究这种因素与题给问题的关系,然后按此方法依次分析其他因素与所探究问题的关系。(3)数据有效:解答时注意选择的数据(或设置实验)要有效,且变量统一,否则无法做出正确判断。为探究反应物浓度对化学反应速率的影响,设计的实验方案如下表:表中Vx= mL,理由是 。[典例2] 碘在科研与生活中有重要作用。某兴趣小组用0.50 mol·L-1 KI、0.2%淀粉溶液、0.20 mol·L-1 K2S2O8、0.10 mol·L-1 Na2S2O3等试剂,探究反应条件对化学反应速率的影响。解析:由表格可知溶液的总体积V是定值,所以三次实验的总体积都应该是20.0 mL,所以Vx应为2 mL。答案:2 为完成实验目的,①②③三组实验中总体积都应该是20.0 mL[跟踪训练2] 某化学兴趣小组的同学用相同质量的锌和相同浓度的足量稀盐酸反应得到的实验数据如下表所示:(1)该实验的目的是探究 对锌和稀盐酸反应速率的影响。解析:(1)根据表格中涉及的相关条件可以看出,该实验是探究反应物接触面积、温度对反应速率的影响。答案:(1)反应物接触面积、温度[跟踪训练2] 某化学兴趣小组的同学用相同质量的锌和相同浓度的足量稀盐酸反应得到的实验数据如下表所示:(2)实验①和②表明 ,化学反应速率越快。解析:(2)实验①和②温度不同,其他影响因素都完全相同,而收集100 mL氢气所需时间不同,说明温度对化学反应速率有影响,而且温度越高,反应速率越快。答案:(2)温度越高[跟踪训练2] 某化学兴趣小组的同学用相同质量的锌和相同浓度的足量稀盐酸反应得到的实验数据如下表所示:(3)能表明反应物接触面积对反应速率有影响的实验是 和 (填实验编号)。解析:(3)实验②和③锌的状态不同,其他影响因素都完全相同,而收集100 mL氢气所需时间不同,说明反应物接触面积对化学反应速率有影响。答案:(3)② ③[跟踪训练2] 某化学兴趣小组的同学用相同质量的锌和相同浓度的足量稀盐酸反应得到的实验数据如下表所示:(4)设计一个实验方案证明盐酸的浓度对该反应的反应速率的影响: 。解析:(4)要证明盐酸的浓度对该反应的反应速率的影响,应在其他影响因素都完全相同时,让锌和不同浓度的盐酸反应,测量收集100 mL氢气所需的时间。答案:(4)在25 ℃时,取相同质量的薄锌片与不同浓度的盐酸反应,测量收集100 mL氢气所需的时间(其他合理答案均可)三、化学平衡状态的判断1.直接标志(1)v正=v逆≠0(化学平衡的本质)①同一种物质的生成速率等于消耗速率。②在化学方程式同一边的不同物质的生成速率与消耗速率之比等于相应物质的化学计量数之比。③化学方程式两边的不同物质的生成(或消耗)速率之比等于相应物质的化学计量数之比。(2)各组分的浓度保持一定(化学平衡的特征)①各组分的浓度不随时间的改变而改变。②各组分的质量分数、物质的量分数、体积分数不随时间的改变而改变。2.间接标志——“变量不变”(1)反应体系中的总压强不随时间的改变而变化(适用于有气体参与且反应前后气体的体积不等的可逆反应)。(2)混合气体的密度不随时间的改变而变化(适用于①恒压且反应前后气体的体积不等的可逆反应;②恒容且有固体、液体参与或生成的可逆反应)。(3)对于反应混合物中存在有颜色物质的可逆反应,若体系的颜色不再改变,则反应达到平衡状态。(4)体系中某反应物的转化率或某生成物的产率达到最大值且不再随时间而变化。3.不能作为标志的条件——定量不能作为判据(1)恒容容器中,对于全部是气体的反应体系,密度不变不能作为反应达到化学平衡状态的标志。(2)恒容容器中,对于化学方程式两边气态物质的化学计量数之和相等的反应,压强不变不能作为反应达到化学平衡状态的标志。(3)对于全部是气体的反应体系,若反应物和生成物的化学计量数之和相等,则气体的平均相对分子质量不变不能作为反应达到化学平衡状态的标志。A.2v(NH3)=v(CO2)B.密闭容器中总压强不变C.密闭容器中混合气体的密度不变D.密闭容器中氨气的体积分数不变答案:BC解析:反应达到平衡状态的标志有两个:一是正、逆反应速率相等;二是各物质的质量、浓度、物质的量分数等均恒定不变。A项没有指明正、逆反应这一属性,并且应为v(NH3)=2v(CO2),不符合题意;B、C两项都体现了混合气体的质量、浓度等恒定不变,即正、逆反应速率相等,符合题意;D项NH3与CO2都是生成物,按比例生成,故无论平衡与否,氨气体积分数均不变,不符合题意。B四、吸热反应与放热反应的判断(1)根据反应物和生成物的总能量大小判断反应物的总能量大于生成物的总能量的反应为放热反应,反之为吸热反应。(2)根据化学键断裂和形成时能量变化大小的关系推断破坏反应物中化学键吸收的能量大于形成生成物中化学键放出的能量的反应为吸热反应,反之为放热反应。(3)根据经验规律判断用常见吸热和放热的反应类型来判断。(4)根据生成物和反应物的相对稳定性判断由稳定的物质生成不稳定的物质的反应为吸热反应,反之为放热反应。(5)根据反应条件判断需要持续加热才能进行的反应是吸热反应。反之,一般为放热反应。[典例4] 下列图示变化为吸热反应的是( )解析:A项中生成物的总能量高于反应物的总能量,只能通过吸收能量才能实现;B项则恰好相反;C项中浓硫酸溶于水放出热量,但此过程是物理变化,没有发生化学反应;D项是放热反应。答案:A[跟踪训练4] 下列反应符合如图图示的是( )A.红热的炭与水蒸气反应制取水煤气B.锌与稀硫酸的反应C.酸碱中和反应D.二氧化硫催化氧化反应A解析:由图可知反应物能量低,生成物能量高,为吸热反应。五、原电池的电极反应及其书写方法(1)可充电电池电极反应式的书写在书写可充电电池的电极反应式时,由于电极都参加反应,且正方向、逆方向反应都能进行,所以要明确电池和电极,放电时为原电池,充电时为电解池。原电池的负极反应为放电方向的氧化反应;原电池的正极反应为放电方向的还原反应。(1)放电时,正极发生 (填“氧化”或“还原”)反应,则正极反应式为 。(2)放电时, (填“正”或“负”)极附近溶液的碱性增强。(2)正D六、新型化学电源的分析(1)根据原电池原理判断电池的正、负极及电子(或电流)流动方向。(2)分别书写正、负极电极反应式并分析两极可能产生的现象。(3)根据电极反应式判断电解质溶液的pH变化和离子迁移方向。[典例6] Mg —H2O2电池可用于驱动无人驾驶的潜航器。该电池以海水为电解质溶液,示意图如图所示。该电池工作时,下列说法正确的是( )A.Mg电极是该电池的正极B.H2O2在石墨电极上发生氧化反应C.石墨电极附近溶液的pH增大D.溶液中Cl-向正极移动答案:CC[跟踪训练6] 一种以NaBH4和H2O2为原料的新型电池的工作原理如图所示。下列说法错误的是( )[专题集训](以下选择题有1~2个选项符合题意)1.下列反应或过程中能量的变化符合图像的是( )B解析:根据图像,生成物的总能量大于反应物的总能量,说明反应是吸热反应。A项,形成化学键的过程中会放出能量,错误;B项,属于铵盐和碱的反应,是吸热反应,正确;C项,属于金属与酸的反应,是放热反应,错误;D项,属于酸碱中和反应,是放热反应,错误。2.一定条件下,在体积为10 L的固定容器中发生反应:N2(g)+3H2(g) 2NH3(g),反应过程如图。下列说法正确的是( )A.t1 min 时正、逆反应速度相等B.X曲线表示NH3的物质的量随时间的变化关系C.0~8 min,H2的平均反应速率v(H2)=0.75 mol·L-1·min-1D.10~12 min,N2的平均反应速率v(N2)=0.002 5 mol·L-1·min-1BD3.在容积固定的容器中,发生反应2HI(g) H2(g)+I2(g),下列方法中能证明已达到平衡状态的是( )A.混合气体的颜色不再变化B.各组分浓度相等C.v正(H2)=2v逆(HI)D.混合气体的平均摩尔质量不再变化A解析:B.各组分浓度相等,但相等并不是不变,不能说明反应达到平衡状态,错误;C.反应速率v正(H2)=2v逆(HI),速率之比与化学计量数不成比例,反应没有达到平衡状态,错误;D.混合气体的平均摩尔质量是混合气体的质量和混合气体的总的物质的量的比值,质量和物质的量均不变,所以混合气体的平均摩尔质量不再变化不能说明反应达到平衡状态,错误。4.在四支试管中,在不同条件下发生反应:Fe+2HCl FeCl2+H2↑。判断产生H2的反应速率最快的是( )D解析:反应物的浓度越大,反应速率越快,温度越高,反应速率越快,固体的表面积越大,反应速率越快,根据表中数据可知,选项D中反应速率最快。5.下列关于下图的说法不正确的是( )A.1 mol固态碘与1 mol H2化合生成2 mol HI气体时,需要吸收5 kJ的能量B.2 mol HI气体分解生成1 mol碘蒸气与1 mol H2时需要吸收12 kJ的能量C.1 mol固态碘变为1 mol碘蒸气时需要吸收17 kJ 的能量D.碘蒸气与H2化合生成HI气体的反应是吸热反应D解析:由图可知,1 mol I2(s)与1 mol H2(g)化合生成2 mol HI(g)时需要吸收5 kJ的能量,A正确;1 mol I2(g) 与1 mol H2(g)化合生成2 mol HI(g)时放出12 kJ 热量,则2 mol HI气体分解生成1 mol 碘蒸气与1 mol H2时需要吸收12 kJ的能量,B正确;1 mol I2(g)变为1 mol I2(s)时放出17 kJ的热量,则1 mol固态碘变为1 mol 碘蒸气时需要吸收17 kJ的能量,C正确;1 mol I2(g)与1 mol H2(g)化合生成2 mol HI(g)时放出12 kJ热量,该反应为放热反应,D错误。BAC7.下列关于如图所示的锂离子电池体系的叙述错误的是( )8.某化学兴趣小组的同学为了探究铝电极在电池中的作用,设计并进行了以下一系列实验,实验结果记录如下:试根据表中的实验现象,回答下列问题:(1)实验1、2中Al所作的电极 (填“相同”或“不相同”)。(2)对实验3,完成下列填空:①铝为 极,电极反应式: 。 ②石墨为 极,电极反应式: 。③电池总反应方程式: 。(3)实验4中铝作 ,理由是 。写出铝电极的电极反应式: 。(4)解释实验5中电流表指针偏向铝的原因: 。(5)根据实验结果总结出影响铝在原电池中作正极或负极的因素: 。解析:Mg比Al活泼,Mg作原电池的负极,Al作原电池的正极,电流表指针偏向Al;Al比Cu活泼,Al作原电池的负极,Cu作原电池的正极,电流表指针偏向Cu。由此可知,原电池中电流表指针偏向正极。在实验3中电流表指针偏向石墨,由上述规律可知,在该原电池中铝作负极,石墨作正极。铝失去电子被氧化成铝离子,盐酸中的氢离子得到电子被还原为氢气。该实验的设计运用比较法探究铝电极在原电池中的作用。实验1、2、3中电解质溶液相同,电极材料不同;实验1和4中电极材料相同,电解质溶液不同;实验5与其他实验是电极材料和电解质溶液都不同。通过这些结果可以总结出影响铝在原电池中作正极或负极的因素。根据电极材料及电解质溶液的不同以及反应的实验现象做判断,应注意Al可与NaOH溶液反应,Al在浓HNO3中钝化等情况。答案:(1)不相同(4)铝在浓硝酸中钝化,锌在浓硝酸中被氧化,即在浓硝酸中Zn作原电池的负极,Al作原电池的正极,所以电流表指针偏向铝(5)另一个电极材料的活泼性和电解质溶液的性质点击进入 检测试题