小学语文人教部编版四年级上册题西林壁说课ppt课件

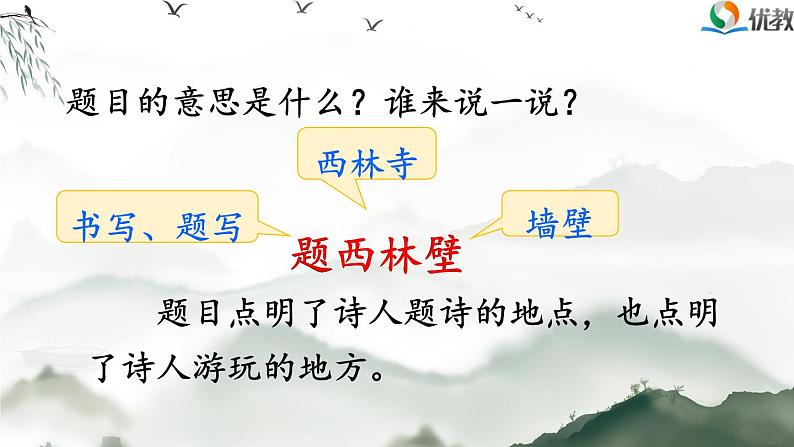

展开题目的意思是什么?谁来说一说?

题目点明了诗人题诗的地点,也点明了诗人游玩的地方。

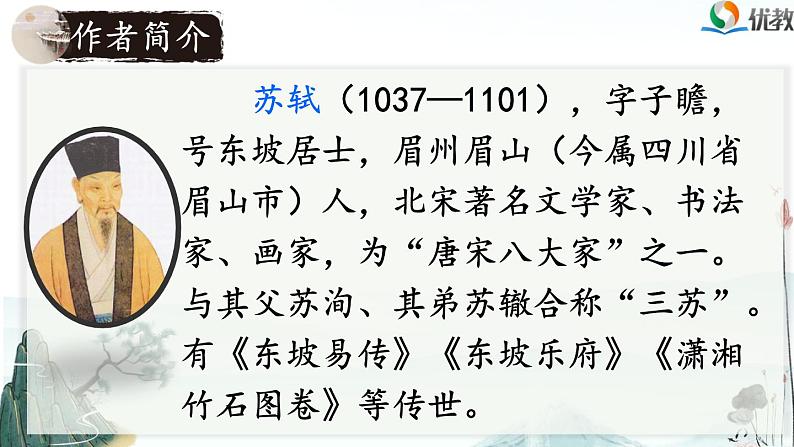

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川省眉山市)人,北宋著名文学家、书法家、画家,为“唐宋八大家”之一。与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。有《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》等传世。

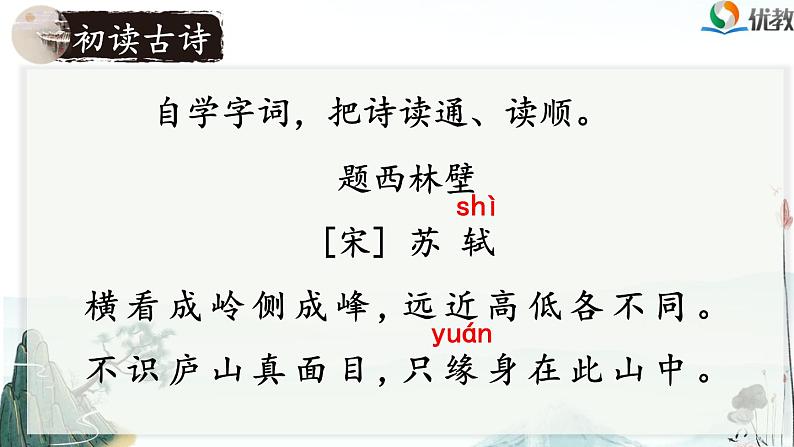

自学字词,把诗读通、读顺。

题西林壁[宋] 苏 轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

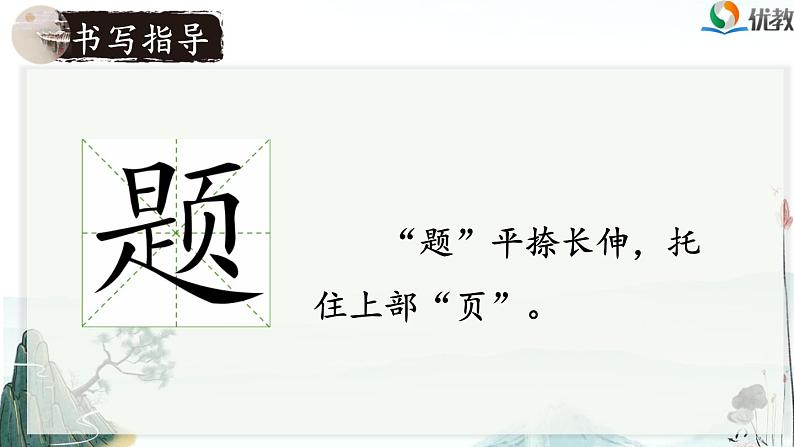

“题”平捺长伸,托住上部“页”。

“侧”左窄右宽,“贝”的点不宜过长。

“峰”左窄短,右宽长。

“庐”两撇基本平行,上下两点对应。

“缘”左窄右宽,右部撇由上到下渐长。

划分朗读节奏,读出诗的节奏感与韵律感。

1.哪两个字体现出了观察角度的不同?

2.从不同的角度观察分别会产生怎样的效果?

说说诗人又是从什么角度观察的。

学完前两句诗,你有什么疑问?为什么看庐山会有不一样的结果呢?

观察的角度不同,得到的结果也不一样。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

用“之所以……是因为……”这样的句式来回答“为什么会认不清庐山的真面目”这一问题。

之所以会认不清庐山的真面目,是因为身在此山中。

“不识庐山真面目”的原因是“身在此山中”,那么,我们怎样才能看清“庐山真面目”呢?

置身山外,站在更高的位置,从不同的角度,全面地观察,才能看清“庐山真面目”。

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”这两句诗蕴含了怎样的人生哲理?这个哲理与哪句俗语意思相近?

要想对事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上。这个哲理与俗语“当局者迷,旁观者清”的意思相近。

从不同的角度观察,结果就不一样。你在生活中有没有遇到这样的例子?

2021学年题西林壁教学课件ppt: 这是一份2021学年题西林壁教学课件ppt,共40页。PPT课件主要包含了题西林壁,独特感悟等内容,欢迎下载使用。

语文四年级上册题西林壁背景图ppt课件: 这是一份语文四年级上册题西林壁背景图ppt课件,共19页。

小学语文人教部编版四年级上册题西林壁课文内容ppt课件: 这是一份小学语文人教部编版四年级上册题西林壁课文内容ppt课件,共20页。PPT课件主要包含了课前导读,字词揭秘,课文精讲,横看成岭侧成峰,远近高低各不同,课堂小结,《题西林壁》,课堂练习等内容,欢迎下载使用。