中图版高考地理一轮总复习第6章第1节土壤的主要形成因素植被与自然环境的关系学案

展开第一节 土壤的主要形成因素 植被与自然环境的关系

[课标内容要求] 1.通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素。 2.通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。 [学科核心素养]区域认知:结合图文材料,掌握不同地区的土壤特征和植被特征,学会分析其形成原因。 地理实践力:通过野外观察,认识自然土壤剖面及耕作土壤剖面,认识本地植被的特点及类型。 综合思维:从要素综合的角度,掌握影响土壤形成的因素,理解植被与地理环境之间的关系。 | [知识体系导图] |

一、土壤

1.土壤及其物质组成

(1)概念:位于陆地表层浅水域底部,具有一定肥力,能够生长植物的疏松层。❶

(2)物质组成:矿物质、有机质、水分、空气和土壤生物。 ❷

(3)形成

颜色 | 土壤颜色变化可作为判断和研究土壤成土条件、成土过程、肥力特征和演化的依据,是土壤分类和命名的重要依据之一,如黑土、红壤 |

质地 | 土壤颗粒的组合特征,一般分为砂土、壤土、黏土等 |

结构 | 土壤颗粒的胶结情况,有团粒结构、块状结构、核状结构、柱状结构和片状结构等 |

松紧度 | 土壤疏松和紧实的程度 |

孔隙 | 土粒之间存在的空间,是土壤水分、空气的通道和仓库,影响土壤的养分和温度状况 |

干湿度 | 反映土壤中水分含量的多少 |

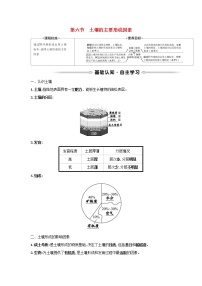

2.土壤剖面

(1)概念:从地表垂直向下的土壤纵切面。

(2)土壤垂直方向上的物质组成

①有机质层:一般出现在土壤表层,分为凋落物层、腐殖质层和泥炭层。

②淋溶层:因淋溶作用而使土壤物质发生迁移和损失的土层。

③淀积层:土壤物质积累的地方,往往和淋溶层相伴存在。

④母质层和母岩层:是土壤形成的原始物质基础,与其上的淀积层是逐渐过渡的。

3.影响土壤形成的主要因素

因素 | 作用 | 表现 |

成土 母质 | 土壤形成的物质基础,为土壤形成提供最基本的矿物质和无机养分 | 不同的成土母质会造成土壤性状的差异 |

生物 | 是土壤形成的决定性因素 | 为土壤提供有机物,改变土壤的结构,形成肥力。其中,植物起着最重要的作用 |

气候 | 是土壤形成的基本因素 | 为土壤的形成提供水分和热量,影响矿物质风化、物质迁移,以及植物、动物、微生物的活动 ❸ |

地形 | 高度、坡度、坡向等地形因素影响土壤的发育 | 影响光照、热量和水分等条件,同时还影响物质的转换,进而影响土壤的发育 |

时间 | 决定土壤的发育进程 | 随着时间推移,土壤从无到有,从薄到厚,层次由少到多,逐步发育成熟 |

人类 活动 | 对土壤的形成产生了不可忽视的影响 ❹ | 改善土壤的结构与性状,提高土壤的生产能力。但一些违反自然成土过程的人类活动,会破坏土壤结构,造成土壤退化、肥力下降 ❺ |

二、植被与自然环境的关系

1.世界主要植被类型 ❻

分类 | 类型 | 分布 | 特点 |

热带植被 | 热带雨林 | 主要分布在南北纬10°之间的亚马孙河流域、刚果盆地、东南亚地区 | 植被种类丰富,植物群落结构复杂,四季常绿 |

热带稀树草原(萨瓦纳) | 主要分布在热带较干燥的地区 | 散生在草原中的旱生乔木多为矮生,多分枝,具有大而扁平的伞形树冠 | |

亚热带 植被 | 常绿阔叶林 | 主要分布在亚欧大陆东岸 | 森林植被;四季常绿 |

常绿硬叶林 | 分布在地中海气候区 | 由硬叶的常绿乔木和灌木组成。叶坚硬革质,叶面常有茸毛或退化成刺,树皮粗糙 | |

亚热带荒漠草原 ❼ | 在北半球位于热带荒漠北缘 | 由旱生灌木和禾草组成 | |

温带 植被 | 落叶阔叶林 | 温带海洋气候与温带季风气候区 | 乔木组成的森林植被类型,具有明显的季相变化 |

针叶林(泰加林) | 亚欧大陆和北美大陆北部 | 由单一树种构成,立木端直,树冠呈尖塔状,群落结构比较简单 | |

温带草原 | 亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和非洲均有分布 | 低矮的旱生多年生草本植物或旱生小半灌木组成 | |

寒带 植被 ❽ | 苔原 | 极地地区、寒温带、温带山地和高原高山地区 | 由极地(或高山)灌木、苔藓、地衣和多年生草本植物组成 |

2.植被与自然环境的相互关系

(1)自然环境对植被的影响

①决定某地区植被类型的根本因素:该地区水分和热量以及二者的配合状况。 ❾

②太阳辐射:热量由赤道向两极有规律地减少,形成了全球陆地植被基本格局。

③水分条件:水分条件差异也是造成不同区域植被类型差异的主要原因。

(2)植被对自然环境的影响

①影响大气:影响大气的组成成分,增加大气湿度,调节局地气候。

②影响土壤:增加土壤腐殖质,改变土壤的物理及化学性质。

③影响环境:植被经过长期作用能使区域地理环境朝着一定方向改变。

❶土壤的本质属性:具有肥力,能够生长植物。

❷并不是土壤中有机质含量越高,肥力就越高。有机质含量多少是土壤肥力高低的一个重要指标,另外,养分、水分、空气和热量也是土壤肥力的影响因素。

❸寒冷条件下,微生物分解作用缓慢,利于有机物积累;温暖湿润条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机物质,使有机质含量减少。

❹水稻土是人工培育土壤;南方低山丘陵的红壤、东北的黑土、华北的黄土、四川的紫色土是自然土壤。

❺过量使用化肥会导致局部地区土壤板结、质量退化,有机质含量不足,保水、保肥、透气性能下降;超量使用的肥料还会随着雨水进入江河,引发水体富营养化。

❻表中四类森林,从热带到亚寒带,由于热量和水分条件逐渐减少,森林的物种、垂直结构、层间植物逐渐减少,生长季越来越短,花期、树叶等也相应发生变化。

❼荒漠中植物以不同的生理方式适应严酷环境。如,有的叶子退化或成刺状,有的只有肉质茎叶,有的茎叶长白茸毛,来贮水防灼;但它们大多根系发达。

❽亚寒带针叶林主要分布在北纬50°以北至北极圈的地区。俄罗斯有世界上面积最大的亚寒带针叶林,南半球没有此植被。

❾一般而言,气温越高,降水量越多的地区,植被高度越大,植物种类数量越多,垂直结构越丰富。

植物对环境也有一定的指示作用,如叶子柔嫩硕大,根系不发达,指示水湿环境;碱蓬的生长反映盐碱性的土壤环境。

考点一 土壤

(2020·浙江1月选考)下图为土壤与其他自然地理要素的关系图。完成(1)~(2)题。

(1)下列成土因素,比较活跃的是( )

A.气候和地形 B.气候和生物

C.母质和生物 D.地形和母质

(2)与陡坡相比,缓坡土壤肥力一般较高是因为( )

A.自然植被茂密 B.有机质积累多

C.生物残体分解快 D.矿物养分流失快

【获取信息】

①图示为土壤与其他自然地理要素的关系图。

②图中显示降水对土壤有淋溶作用,地表径流和地下径流在坡地流动速度较快。

【尝试解答】(1)B (2)B 解析:第(1)题,气候对土壤形成的影响主要通过降水和气温实现,主要影响岩石的风化速度与强度,影响有机质的积累等;生物是土壤有机质的来源,对营养元素有富集作用,因而气候和生物是在土壤的形成过程中比较活跃的因素,B正确。成土母质和地形相对稳定,虽对土壤的形成都有影响,但不是比较活跃的因素。第(2)题,据图分析,在陡坡上,水流速度快,侵蚀作用强,地表疏松物质迁移速度较快,有机质、矿物养分难以保留,很难发育成深厚的土壤;缓坡水流速度慢,地表疏松物质迁移速度较慢,有机质、矿物养分积累多,土壤肥力一般较高,B正确。陡坡和缓坡温度差异不大;陡坡矿物养分流失快,缓坡矿物养分流失慢;自然植被茂密程度与土壤肥力无关。

土壤的组成

组成 | 特征 | 作用 | 关系 |

矿物质 | ①土壤的物质基础,成土母质(风化壳或风化堆积物)风化形成的土壤固体颗粒;②经风化分解,释放一些养分元素(K、P、Ca、Mg等),供植物吸收 | 主要成分,土壤中矿物养分的主要来源 | ①彼此间有密切联系,共同形成了土壤的肥力特性;②肥力高低取决于水、肥、气、热四个因素的协调程度 |

有机质 (腐殖质) | ①多集中在表层;②释放氮,直接影响土壤肥力的形成和发育 | 最重要成分,土壤肥力的物质基础,土壤形成发育的主要标志 | |

空气 | 贮存在土壤孔隙中,具有很大的流动性,使土壤能通气透水,蓄水保温 | 不可缺少的成分,影响土壤的热量状况 | |

水分 |

土壤剖面的构造

类型 | 剖面层 | 特点 |

森林土壤 | 有机层 | 以分解和半分解的有机质为主 |

腐殖质层 | 腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色 | |

淋溶层 | 矿物质淋失,颜色较浅 | |

淀积层 | 质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色 | |

母质层 | 疏松的风化碎屑物质 | |

母岩层 | 坚硬的岩石 | |

耕作土壤 | 耕作层 | 土质疏松,有机质比例高,颜色较暗 |

犁底层 | 土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用 | |

自然土层 | 未经耕作熟化,不利于作物生长 |

自然环境各要素在土壤形成中的作用

1.自然地理要素与土壤的关系

2.成土母质与土壤

3.气候与土壤

4.生物与土壤

5.地形与土壤

6.时间与土壤的关系

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

7.人类活动与土壤的关系

(2020·杭州模拟)土壤微生物(细菌、古菌、真菌等)是土壤有机质转化过程中较为活跃的因素,土壤微生物数量与土壤有机质含量、热量等要素呈正相关。下图为岷江上游河谷各类植被在土层0~10 cm不同季节土壤微生物生物量分布图。读图,完成1、2题。

1.土壤微生物对土壤有机质转化的影响主要是( )

A.通过新陈代谢,生成大量有机质

B.将氮、磷等元素合成为有机质

C.搅动土壤,改变土壤有机质分布

D.分解转化有机残体,合成腐殖质

2.推测该地土壤肥力最高的季节,及符合该季节肥力较高的主要依据是( )

A.春季 有机质积累量最大

B.夏季 微生物分解作用最强

C.秋季 大量枯枝落叶进入土壤

D.冬季 微生物分解作用最弱

1.D 2.C 解析:第1题,土壤微生物通过新陈代谢产生的有机质较少;土壤微生物不能合成有机质;搅动土壤的主要是蚯蚓、蜈蚣、蜗牛等土壤生物,并非微生物;微生物分解转化有机残体,合成腐殖质,是土壤微生物对土壤有机质转化的主要影响。第2题,材料中提到“土壤微生物数量与土壤有机质含量、热量等要素呈正相关”,据图可知,土壤微生物数量在夏、秋季时整体偏高,而秋季枯枝落叶量远大于夏季,因此秋季土壤有机质含量高;夏季植物落叶量有限,微生物数量主要与温度有关,所以夏季微生物分解作用最强,肥力消耗也最大,因此夏季肥力低于秋季;据图可知,土壤微生物数量在冬、春季时整体偏低,说明土壤肥力较低。

考点二 植被

下图为我国东部地区某城市街道机动车道与两侧非机动车道绿化隔离带的景观对比照片,拍摄于2017年3月25日。数年前,两侧的绿化隔离带按同一标准栽种了常绿灌木;而如今,一侧灌木修剪齐整(左图),另一侧则杂树丛生,灌木零乱(右图)。拍摄当日,这些杂树隐有绿色,新叶呼之欲出。据此完成下题。

当地的自然植被属于( )

A.常绿阔叶林 B.落叶阔叶林

C.常绿硬叶林 D.针叶林

【获取信息】

①两张照片拍摄于3月25日,拍摄当日,杂树隐有绿色,新叶呼之欲出。

②由照片看出,树叶为阔叶。

【尝试解答】B 解析:3月25日是我国的春季,由于我国北方冬季气温低,所以树叶凋落,春季气温回升时,树叶开始萌芽。照片显示树叶为阔叶而非针叶。

自然环境对植被的影响

1.光照

植物类型 | 喜光植物 | 喜阴植物 |

光照要求 | 需要充足的阳光 | 需要少量的阳光 |

分布位置 | 分布在向阳的地方或占据植被群落的上层 | 多分布在背阳、荫蔽的地方,或生长在植被群落的底层 |

2.热量:太阳辐射由赤道向两极递减,在不同的纬度带形成不同的植被带。如亚欧大陆东部自北向南依次为苔原、亚寒带针叶林、温带落叶阔叶林、亚热带常绿阔叶林、热带雨林。

3.降水:从沿海向内陆,降水逐渐减少,形成了森林、草原、荒漠等不同的植被景观。一般来说,年降水量在400 mm以上为森林,200~400 mm为草原,在200 mm以下为荒漠。

4.风向:长时间风吹会使迎风面的树枝受到损伤,背风面树枝不断生长,形成旗形树冠。树木的枝叶主要生长在树干的一侧,远看就像一面旗子插在地上。

5.水分:不同植物对水分的要求不同,可分为旱生植物、湿生植物、中生植物、水生植物四类。

6.地形:山区植物种类比平原地区丰富。在高山地区,从山麓到山顶,由于热量减少和水分变化,形成了垂直分布的植被带。

7.土壤:土壤水分含量、土壤肥力、土壤性质都会影响植被的生长等。

陆地气候类型与自然植被的对应关系(北半球)

植被类型的判读技巧

1.根据气候类型判断

(1)热带雨林气候和热带季风气候区的植被类型为热带雨林(热带季风气候区有热带草原分布)。

(2)热带草原气候区的植被类型为热带草原。

(3)热带沙漠气候区的植被类型为热带荒漠。

(4)亚热带季风气候和亚热带季风性湿润气候区的植被类型为常绿阔叶林。

(5)地中海气候区的植被类型为常绿硬叶林。

(6)温带季风气候和温带海洋性气候区的植被类型为落叶阔叶林。

(7)亚寒带针叶林气候区的植被类型为亚寒带针叶林。

(8)温带草原气候区的植被类型为温带草原。

(9)温带沙漠气候区的植被类型为温带荒漠。

2.根据植被的垂直结构、生态特征判断

(1)植物种类丰富、垂直结构复杂、有丰富的藤本植物、附生植物,常见茎花、板根的为热带雨林。

(2)森林常绿、乔木多革质叶片、花期多集中在春末夏初的为常绿阔叶林。

(3)乔木叶片宽阔、春季发芽、夏季葱绿、秋冬季落叶的为落叶阔叶林。

(4)叶片呈针状的为针叶林。

(5)以高大的草本植物为主,也有乔木和高大灌木分布的为热带草原。

(6)以低矮的草本植物为主,没有乔木,有低矮灌木分布的为温带草原。

(2021·辽宁模考)研学小组对某地地层考察并采集岩石样品(1~6号由老到新),经过实验室植物孢粉鉴定、统计分析,可推断当地古气候环境及变化趋势。下图为样品分析后得出的植被类型及所占比例统计图。据此完成1、2题。

1.推测该地气候可能是( )

A.由温凉向温暖,半湿润向湿润变化

B.由温暖向温凉,半湿润向湿润变化

C.由温凉向温暖,半干旱向半湿润变化

D.由温暖向温凉,半干旱向半湿润变化

2.推断现代气候与研究区古气候相似的地区是( )

A.东北平原 B.塔里木盆地

C.四川盆地 D.藏北高原

1.A 2.C 解析:第1题,样品1~6号年龄由老到新,读左图可知,针叶林所占比重最大,气候温凉,自样品1~样品6,常绿阔叶林比重上升,针叶林比重下降,表明气候由温凉向温暖转变,B、D错;读右图可知,在样品1时期,中生植被比重大,其次是湿生植被,表明当时气候主要为半湿润气候,自样品1~样品6,中生植被比重下降,旱生植被比重下降,湿生植被比重上升,表明气候由半湿润向湿润变化,C错,A正确,故选A。第2题,根据样品1时期的植被类型比例可知,在古气候背景下,该地分布有常绿阔叶林。选项四地中,在现代气候背景下有常绿阔叶林分布的只有四川盆地,东北平原、塔里木盆地、藏北高原等地均无常绿阔叶林的分布。故选C。

(2020·汕头模拟)灌木通过影响种子扩散,调节微气候等方式,为草本植物幼苗提供有利的生长环境,形成“保护效应”。我国准噶尔盆地古尔班通古特沙漠优势种群梭梭林,林下“肥岛效应”“湿岛效应”显著。下图为古尔班通古特沙漠沙丘不同坡位上梭梭林与幼苗密度关系图。读图,完成3~5题。

3.梭梭林分布的不同坡位,幼苗密度差异最小的是( )

A.背风坡 B.坡顶

C.丘间地 D.迎风坡

4.梭梭林下“肥岛效应”“湿岛效应”显著。下列成因中不属于梭梭林影响的是( )

A.遮蔽阳光,减少蒸发

B.截留降水,输送水肥

C.茎粗叶密,储存水肥

D.根系发达,保持水土

5.沙丘不同坡位,梭梭林冠缘草本植物的幼苗密度差异较大,造成这种差异的主要因素是( )

A.风力 B.热量 C.降水 D.光照

3.B 4.C 5.A 解析:第3题,读图可知,梭梭林分布的不同坡位差异大小不一,幼苗密度差异最小的是坡顶,最大的是背风坡。第4题,梭梭林下受到梭梭林的遮蔽,光照减少,蒸发减少;降雨后大气沉降物被树干径流淋洗,带至梭梭林树干根部附近,使得养分集聚形成“肥岛效应”;梭梭林为干旱、半干旱地区的灌木类植被,根系发达,能够保持水土;同时茎叶稀疏,可以减少水汽的蒸腾,故C符合题意。第5题,根据材料分析可知,坡顶和迎风坡的密度较小,坡顶和迎风坡风力较大,而背风坡风力较小,因此说明导致这种差异的主要因素是风力。

高考地理一轮复习第5章第1节植被与土壤学案: 这是一份高考地理一轮复习第5章第1节植被与土壤学案,共14页。学案主要包含了植被,土壤等内容,欢迎下载使用。

人教版高考地理一轮总复习第5章第1节植被与土壤学案: 这是一份人教版高考地理一轮总复习第5章第1节植被与土壤学案,共12页。学案主要包含了植被,土壤等内容,欢迎下载使用。

中图版高考地理一轮总复习第11章第1节农业区位因素学案: 这是一份中图版高考地理一轮总复习第11章第1节农业区位因素学案,共9页。学案主要包含了农业及其发展变化,影响农业的区位因素等内容,欢迎下载使用。