初中人教部编版第六单元23 《孟子》三章得道多助失道寡助授课ppt课件

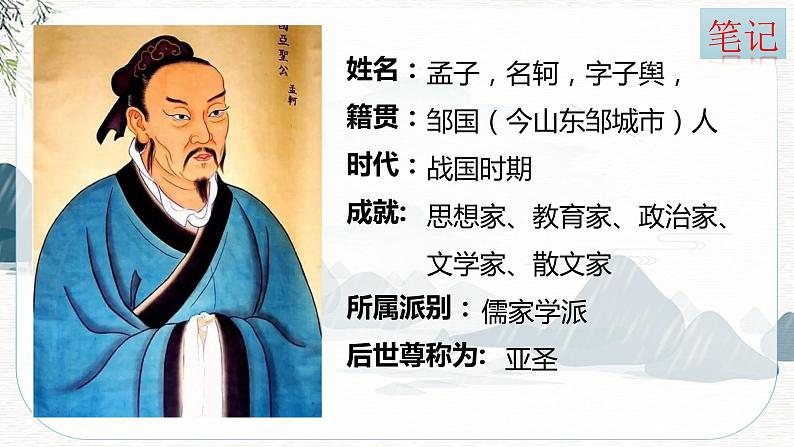

展开姓名:籍贯:时代:成就:所属派别:后世尊称为:

孟子,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城市)人战国时期思想家、教育家、政治家、文学家、散文家 儒家学派 亚圣

《孟子》属语录体散文集,是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写完成。他提倡仁政,提出“民贵君轻”的民本思想。本文出自《孟子·公孙丑下》

文学常识填空。孟子,名________,邹国(今山东邹县城东南)人,__________时期思想家,__________学派代表人物之一。他与孔子合称“________”,他被后人尊称为“________”。《孟子》是孟子和几位弟子共同撰写的,与____________、____________、____________合称“四书”。

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

天时:有利于作战的天气、时令。

天时不如地利,地利不如人和。

地利:有利于作战的地理形势。

人和:指作战中的人心所向,内部团结。

翻译:有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

翻译:方圆三里的内城,方圆七里的外城,包围着攻打它却不能取胜。

夫 环而攻之,必有 得天时者矣;然而 不胜者,是 天时不如地利也。

翻译:包围着攻打它,必定是得到天气时令的有利条件了,这样却不能取胜,这是因为有利于作战的天气时令比不上有利于作战的地理形势。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

第二部分从攻方的失利论证“天时不如地利”。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;

兵革:泛指武器装备。兵,武器;革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

翻译:城墙不是不高,护城河不是不深,武器装备不是不坚固精良,粮食不是不充足;

委而去之,是地利不如人和也。

翻译:弃城而逃,这是因为有利于作战的地理形势比不上作战中的人心所向、内部团结。

委而去之:意思是弃城而逃

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

第二部分从守方的失利论证“地利不如人和”。

故曰,域民 不以封疆之界,固国 不以山溪之险,威天下 不以兵革之利。

限制,文中指使……定居下来

翻译:所以说,使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠划定疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;

得道:能够施行治国的正道,即行仁政。

失道者:不实施“仁政”的君主。

翻译:能够施行仁政的君主,帮助支持他的人就多,不施行仁政的君主,帮助支持他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他。

亲戚:内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。

多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

翻译:支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打内外亲属都反对背叛的君王,所以,能实行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

这里指能行仁政的君主

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助, 失道者寡助。 寡助之 至,亲戚 畔 之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

第三部分得出结论:得道者多助,失道者寡助。

任务:共有4组词句需要同学们解释其意思。游戏规则:1.学生两两PK,由老师发出的每轮规则和骰子的大小决定回答问题的学生;2.老师作为主持人制定规则、帮助同学们投骰子。

①人和: ②域民不以封疆之界: ③固国: ④失道:

限制,文中指使……安定下来

指作战中的人心所向,内部团结

⑤池非不深也: ⑥委而去之:⑦七里之郭: ⑧是天时不如地利也:

⑨环而攻之而不胜: ⑩威天下不以兵革之利:⑪寡助之至,亲戚畔之: ⑫兵革非不坚利也:

①天时不如地利,地利不如人和。 ②城非不高也,池非不深也。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

城墙不是不高,护城河不是不深。

③域民不以封疆之界,固国不以山溪之险。 ④寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。

使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能依靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他。支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。

按“总——分——总”可分为三部分

天时不如地利,地利不如人和。

(攻)小城环而攻之不胜——天时不如地利

(守)城高兵利人足委而去——地利不如人和

域民……固国……威天下……

得道多助,天下顺之 失道寡助,亲戚叛之

(1)文章善于运用设喻的方法。从文章末端看,孟子虽反对战争,却多次提到战争。这是为了迎合诸侯们的心理打个比方,以便有机会向诸侯们宣传自己的“仁政”主张。(2)文章析理精微,议论恢宏,气势奔放,阐明引申层层深入,逻辑性很强;还采用了排比的修辞方法,使文章语气强烈,具有说服力。

(1)作者是怎样进行论证的?

首先开头即提出中心论点,并用概括性很强的战例加以证明;然后从理论上进行论证,得出“得道者多助,失道者寡助”的论断,阐明了“人和”的实质。最后以得“人和”的“君子”“战必胜矣”作结,突出地说明了“人和”是决定战争胜负最主要的条件。

“道”即指仁政。“得道”就是施行仁政。施行仁政则 “多助”,“多助”则“天下顺之”,这就是“人和”,即得到人民的支持和拥护。所以“道”是“人和”的前提条件。

(2)“人和’与下文所说的“道”是什么关系?

第3句:运用双重否定的排比句,起肯定、加强语言气势的作用,充分说明防御一方地理条件的优越,为下文论证“地利不如人和”做铺垫

(3)文章第3句运用什么句式?有什么效果?③城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

第4句:运用排比句,再次强调“地利”不足恃。第5句:运用对比手法,“得道者”与“失道者”的后果进行对比,点明文章主旨。

(4)文章第4、5句运用什么句式?有什么效果?④故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。⑤得道者多助,失道者寡助。

1.下列各组句子中加点词的意义和用法,相同的一项是( )A.环而攻之而不胜 委而去之 B.然而不胜者 得道者多助C.固国不以山溪之险 以天下之所顺 D.寡助之至 天下顺之

2.下列语句翻译不正确的一项是( )A.天时不如地利,地利不如人和。译文:有利于作战的天气时令,不如有利于作战的地理条件,有利于作战的地理条件,不如人心所向、内部团结。B.兵革非不坚利也,米粟非不多也。译文:武器装备不是不精良,粮食供给不是不充足。C.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险。译文:限制百姓不能靠划定的疆域的界限,巩固国家不能靠山河的险要。D.故君子有不战,战必胜矣。译文:所以能施行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

“使人民定居下来(而不迁到别地去),不能靠划定的疆域的边界;巩固国防不能靠山河的险要”。

3.下列对文章内容的理解和写法的分析,不正确的一项是( )A.本文是一篇短小的议论文,采用的是总起分承、最后总结的结构方式。作者抓住论述的中心,以高度概括的语言做扼要的论证,观点鲜明突出,读后发人深思。B.短文一开头就提出“天时不如地利,地利不如人和”这一观点,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。“人和”,就是下文说的“多助”和“天下顺之”,即人民的支持和拥护。C.本文的论点是“天时不如地利,地利不如人和”,运用了比喻论证的方法,以战争中的情况作为事例,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后把战争比作治国的道理。D.在论证“地利不如人和”时,作者先用四个并列的否定句,充分铺张防守一方所具备的“地利”方面的有利条件,然后陡然一转,说出失败的结局,使得“地利不如人和”的结论有很强的说服力。

阐述错误,文章运用的是类比论证的方法。

(1)利天时不如地利:兵革非不坚利:

(2)城三里之城,七里之郭:城非不高也:

内城城墙

(3)之三里之城:多助之至:天下顺之:环而攻之而不胜:

的,助词到代词,指得道者 代词,代指这座城

(4)而环而攻之而不胜:环而攻之而不胜:委而去之:

连词表修饰 连词表转折连词表顺承

(1)域民不以封疆之界(2)固国不以山溪之险(3)威天下不以兵革之利

(名词用作动词,限制)(形容词用作动词,巩固)(形容词用作动词,震慑)

(1)城 古义: 今义:(2)池 古义: 今义:(3)亲戚 古义: 今义:

内城 城市护城河 水塘泛指内外亲属,包括父系亲属和母系亲属,包括父母兄弟。跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或其他成员亲属,不包括父母兄弟。

判断句:是天时不如地利也(这是因为有利于作战的天气时令比不上有利于作战的地理形势) 是地利不如人和也(这是因为有利于作战的地理形势比不上作战中的人心所向,内部团结)

《得道多助,失道寡助》的中心论点是什么?中心论点提出后作者是怎样进行论证的?并且使用了什么论证方法?

【练习1】《得道多助,失道寡助》的中心论点是什么?中心论点提出后作者是怎样进行论证的?并且使用了什么论证方法?

答:中心论点是:天时不如地利,地利不如人和。① 作者先用举例论证的方法,以战争为例,从“进攻”的角度来论证“天时不如地利”的分论点,接下来再从“防御”的角度来论证“地利不如人和”的分论点。从而来突出强调“人和”即百姓团结、人心所向的重要性。② 再用对比论证的方法,来阐述“治国”的要点,分别从“域民”“固国和“威天下”的角度来论证一统天下是凭借“人和”而非武力。进而来论述“人和”的重要作用,从正方两面的论证来引出“得道(人和)者多助,失道(暴政)者寡助”的结论。

【检测1】解释下面加粗词的意义。① 环而攻之而不胜( )② 池非不深也( )③ 委而去之( )④ 攻亲戚之所畔( )

同“叛”,背叛

【检测2】翻译下列句子。①夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

包围着攻打它,必定是得到天气时令的有利条件了,这样却不能取胜,这是因为有利于作战的天气时令比不上有利于作战的地理形势。

【检测2】翻译下列句子。②以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连内外亲属都反对背叛的君王,所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

【检测3】填空题。1.作者认为决定战争胜利的主要条件是_______________,你认为文中哪个句子最能体现作者的仁政思想:__________________________________________。2.“得道者”的意思是_________________;文中与它意思相同的一个词是_________________。3.从全文看,得“人和”的实质是“_______”,得“人和”的最佳局面是“___________”。

得道者多助,失道者寡助。

【检测4】 阅读下面甲、乙两文,完成以下小题。【甲】《得道多助,失道寡助》【乙】凡治国之道,必先富民。民富则易治也,民贫则难治也。奚①以知其然也?民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢陵②上犯禁,敢陵上犯禁则难治也。故治国常富,而乱国常贫。是以善为国者,必先富民,然后治之。 (选自《管子》

疑问代词,相当于“何”。

侵犯,这里是违抗的意思。

(1) 解释下列加粗字的意思。①环而攻之而不胜:②亲戚畔之:③必先富民:④是以善为国者:

(2) 翻译下面句子含义。①得道者多助,失道者寡助。②故治国常富,而乱国常贫。

能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

所以说治理得好的国家通常是富裕的,而经常动乱的国家总是贫困。

(3) 【甲】【乙】两文都论述了治国之道,都强调了什么的重要性?【甲】【乙】两文分别从什么角度来论述这一问题的重要性?

答:都强调了以民为本(或人的重要性)。 甲文从“施仁政”来论述;乙文从“富民”来论述。

【检测5】阅读文言文《得道多助,失道寡助》回答下面问题。1.对下面句子朗读节奏划分正确的一项是( ) 故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣A.故君子 / 有不战,战 / 必胜矣B.故 / 君子有不战,战 / 必胜矣C.故 / 君子有不战,战必 / 胜矣D.故君子 / 有不战,战必 / 胜矣

2.翻译下面的句子。 ① 威天下不以兵革之利。 ② 寡助之至,亲戚畔之。

震慑天下不能靠武器的锐利。

帮助少到了极点,内外的亲属也会背叛他的。

3.“得道者多助”中的“道”指的是( )A.正确的道理B.统治的方法C.“地利”与“人和”D.施行仁政的治国之道

【检测6】阅读下面文言文,回答问题。【甲】《得道多助,失道寡助》【乙】《论语》颜渊篇 子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立”。

1.【甲】 文中提出的中心论点是什么?【乙】文重点强调的观点是什么?

【甲】:天时不如地利,地利不如人和 (或得道多助,失道寡助)。【乙】:民无信不立(或自古皆有死,民无信不立)。

2.【甲】 【乙】两文重点强调的内容有什么关系?

答:【甲】文重点强调的“人和”(“得道”)与【乙】文重点强调的“民信”(“取信于民”,二者有密切的相关性。“民信”(“取信于民”)是“人和”(“得道”)的重要条件之一。

2021学年得道多助,失道寡助课文配套ppt课件: 这是一份2021学年得道多助,失道寡助课文配套ppt课件,文件包含部编版八年级语文上册第6单元22《孟子三章》第1课时PPT课件pptx、221《孟子》三章得道多助失道寡助mp3等2份课件配套教学资源,其中PPT共28页, 欢迎下载使用。

初中语文人教部编版八年级上册得道多助失道寡助课文内容课件ppt: 这是一份初中语文人教部编版八年级上册得道多助失道寡助课文内容课件ppt,共60页。PPT课件主要包含了得道多助失道寡助,委而去之,池非不深也,亲戚畔之,有利条件,判断句,得道多助,失道寡助,著名论断,提出观点等内容,欢迎下载使用。