所属成套资源:(全国版)高考语文一轮复习课件第1部分-第5部分 (含详解)

(全国版)高考语文一轮复习课件第5部分 教材文言文复习综合试卷 (含详解)

展开

这是一份(全国版)高考语文一轮复习课件第5部分 教材文言文复习综合试卷 (含详解),共60页。PPT课件主要包含了筋骨之强,非蛇鳝之穴无可寄托者,君子生非异也,善假于物也,多于市人之言语,管弦呕哑,钉头磷磷,多于在庾之粟粒,解析迁变化,解析或有的等内容,欢迎下载使用。

一、语言文字运用(共24分)阅读下面的文字,完成1~3题。(6分)宋人的“意”如何呢?大概看来它几乎是晋人之韵的重现。苏轼一生屡遭磨难而不改旷达之性,一直以佛老思想为其儒家思想之外的另一精神支柱。对于书法,苏轼主张“书初无意佳乃佳尔”,黄庭坚不吝以“天然自工”来赞美。以其作品《黄州寒食帖》来说写得________,一气呵成。其中字体大小的变换、力度轻重的控制与节奏的缓急等,都是________,毫无做作之态。然而即使这件________的作品,其韵味也与《兰亭集序》不大一样。首先是强烈的个性。全篇几乎都用外露的侧锋

笔法,而字的大小、力度和行笔的节奏也起伏剧烈;如《前赤壁赋》,其字形多欹侧,笔法既继承王羲之等前人笔意,又自由不拘,( ),尽显其书法个性,即“端庄杂流丽,刚健含婀娜”。《兰亭集序》则多以中锋行笔,优雅从容,在笔法与结构等要素的和谐中透出淡淡的韵味。其次是浓烈的情感抒发。这不仅在其笔法的变换、其字势的倾侧乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中每每可见,而且诗的内容中也鲜明可感;而《兰亭集序》则不仅全篇内容显得________,只在篇末一点淡淡的忧伤,而且在书写的过程中,也以轻松的方式保持着字形和章法各方面的流畅,不令其产生突兀的阻滞。因此,前者表现出较为浓郁的“意”,后者则显得“无为而治”。

概括来说,晋人的“韵”主要关注的是书法的客体汉字,而宋人的“意”,更多关注的是书法主体的审美情操与艺术功力。

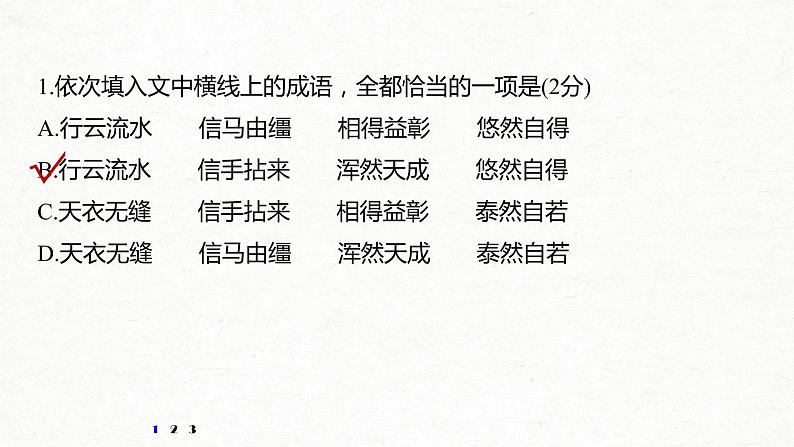

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(2分)A.行云流水 信马由缰 相得益彰 悠然自得B.行云流水 信手拈来 浑然天成 悠然自得C.天衣无缝 信手拈来 相得益彰 泰然自若D.天衣无缝 信马由缰 浑然天成 泰然自若

解析 行云流水:形容诗文、书画、歌唱等自然流畅。天衣无缝:形容事物(多指诗文、话语等)严密,没有一点儿破绽。信手拈来:多形容写文章时词汇或材料丰富,不费思索就能写出来。信马由缰:比喻漫无目的地闲逛或随意行动。浑然天成:形容诗文结构严密自然,用词运典毫无斧凿痕迹;亦形容人的才德完美自然。相得益彰:互相帮助,互相补充,更能显出各自的好处。悠然自得:形容悠闲而舒适。泰然自若:形容镇定、毫不在意的样子。

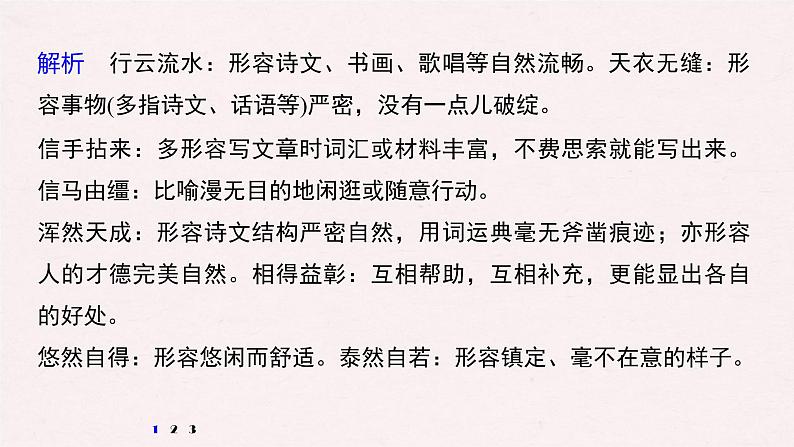

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(2分)A.进而通篇作品既颇具跌宕摇曳之姿,又端整沉着B.进而通篇作品既端整沉着,又颇具跌宕摇曳之姿C.因此通篇作品既颇具跌宕摇曳之姿,又端整沉着D.因此通篇作品既端整沉着,又颇具跌宕摇曳之姿

解析 从逻辑关系上看,应是因果关系。而“进而”表递进;“因此”才表因果。排除A、B两项。从上下文逻辑意脉贯通上看,先言“端整沉着”,后表“颇具跌宕摇曳之姿”排除C项。故选D。

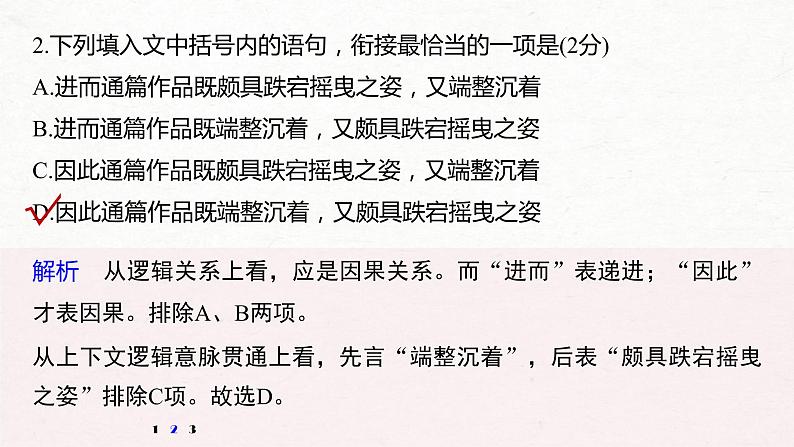

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(2分)A.不仅诗的笔法的变换,而且在内容中鲜明可感,其字势的倾侧乃至不 惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每可见B.这不仅在诗的笔法的变换,而且在内容中鲜明可感,其字势的倾侧乃 至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每可见C.不仅诗的内容中鲜明可感而且在其笔法的变换、其字势的倾侧乃至不 惜失衡、其章法的多处促迫安排中每每可见D.这不仅在诗的内容中鲜明可感,而且在其笔法的变换、其字势的倾侧 乃至不惜失衡、其章法的多处促迫安排中也每每可见

解析 原句语病:语序不当,“内容鲜明可感”是“浓烈的情感抒发”的最直接最根本的表现,应放在前面;成分残缺,缺介词“在”,应是“在诗的内容中”。

解析 B项均为退回、倒退。A项动词,切断/横渡。C项借给/借助。D项前往/离开。

4.下列各组句子中,加颜色字的意义相同的一项是(2分)

至国,即绝河关反汉假舟楫者,非能水也,而绝江河

却坐促弦弦转急太子逢迎,却行为导

原足下假臣奇兵三万人君子生非异也,善假于物也

壮士一去兮不复还此乘胜而去国远斗

5.对下列句子中加颜色字的解释,全都不正确的一项是(2分)①既东封郑,又欲肆其西封 肆:扩张②魏王豹惊,引兵迎信,信遂虏豹 迎:投降③纵彼不言,籍独不愧于心乎 独:只有④晋军函陵,秦军氾南 军:驻军⑤请西约三晋,南连齐、楚,北购于单于 购:悬赏重金征求⑥今太子闻光壮盛之时,不知吾形已不逮也 逮:及,达到⑦燕王诚振怖大王之威,不敢举兵以逆军吏 逆:迎⑧君弟重射,臣能令君胜 弟:但,只管⑨今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之 固:本来⑩莫辞更坐弹一曲,如听仙乐耳暂明 暂:忽然

A.③④⑩ B.⑤⑧⑨ C.①⑦⑨ D.②③⑨

解析 ②迎:迎击,迎战。③独:怎能。⑦逆:抵抗。⑨固:必,一定。

6.从词类活用角度分析,下列加颜色词的用法分类相同的一组是(2分)①君为我呼入,吾得兄事之②舞幽壑之潜蛟③雄州雾列,俊采星驰④沛公旦日从百余骑来见项王⑤上食埃土,下饮黄泉⑥素善留侯张良A.①③⑤ B.①②⑤ C.②④⑥ D.②⑤⑥

解析 ①③⑤均为名词活用作状语。

7.下列句子中古今异义词语的解释全都不正确的一组是(2分)①是使民养生丧死无憾也 养生:供养活着的人②年十七,好古文 古文:先秦两汉的散文③臣欲奉诏奔驰 奔驰:很快地跑④备他盗之出入与非常也 出入:出去进来⑤野马也,尘埃也,生物之以息相吹也 野马:游动的雾气⑥望美人兮天一方 美人:美丽的姑娘A.①②⑥ B.①④⑤ C.②③⑤ D.③④⑥

解析 ③奔驰:赴京就职。④出入:偏义词,偏指入义。⑥美人:美丽的人,也可指男性。

8.下列各组句子中,加颜色字的意义和用法相同的一项是(2分)

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也以乱易整,不武。吾其还也

奈何以见陵之怨,欲批其逆鳞哉令骑将灌婴以五千骑追之

积土成山,风雨兴焉犹且从师而问焉

天之亡我,我何渡为欲人之无惑也难矣

解析 D项均为结构助词,用在主谓之间,取消句子独立性。A项代词,自己/表示祈使语气,同时带有商量的语气,还是。B项介词,因为/动词,率领。C项兼词,相当于“于之”,在那里/代词,他。

9.下列句子的句式分类正确的一项是(2分)①彼且恶乎待哉 ②沛公安在 ③死生亦大矣 ④仰观宇宙之大 ⑤此非孟德之困于周郎者乎 ⑥极娱游于暇日 ⑦都督阎公之雅望 ⑧秦城恐不可得,徒见欺 ⑨师者,所以传道受业解惑也 ⑩欲苟顺私情,则告诉不许A.①②/③⑨/④⑦/⑤⑥/⑧⑩B.①②/③⑨/④⑦/⑥/⑤⑧⑩C.①/②③⑨/④⑦/⑤⑥/⑧/⑩D.①/②③⑨/④⑦/⑤⑥/⑧⑩

解析 ①②为宾语前置句,③⑨为判断句,④⑦为定语后置句,⑥为状语后置句,⑤⑧⑩为被动句。

10.下列各句中的加颜色词,解释不正确的一项是(2分)A.至易水上,既祖,取道。 祖:临行祭路神,引申为饯行和送别。B.沛公之参乘樊哙者也。 参乘:亦作“骖乘”,古代乘车,站在车右担任警卫的人。C.伏惟启阿母。 伏惟:下级对上级或晚辈对长辈说话表示恭敬的习惯用语。D.初七及下九,嬉戏莫相忘。 下九:古人以农历每月的初九为上九,十九为中九,二十九为下九, 在汉代,每月下九日是妇女欢聚的日子。

解析 下九:古人以农历每月的二十九为上九,初九为中九,十九为下九,在汉代,每月十九日是妇女欢聚的日子。

11.下列各句的表述,不正确的一项是(2分)A.《孔雀东南飞》“奄奄黄昏后,寂寂人定初”中,“黄昏”为十二时 辰之一,是戌时(相当于现在的19时至21时),“人定”是亥时(相当于 现在的21时至23时)。B.“二十四史”的前四史包括司马迁著的《史记》、班固著的《汉书》、 范晔著的《后汉书》,以及陈寿著的《三国志》,都是纪传体例。C.《师说》中“六艺”指的是《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》 六种经书。D.《琵琶行》“江州司马青衫湿”中,“青衫”指黑色单衣,唐代官职 低的服色为青黑色,后人常用“司马青衫”形容官职低。

解析 “后人常用‘司马青衫’形容官职低”错,“司马青衫”出自《琵琶行》,原句是“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”,白居易同情琵琶女的处境而不禁想到自己的处境,衣衫为泪水所湿,极度悲伤,由此可知,“司马青衫”形容悲伤、凄切的情感。

12.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是(2分)A.《史记》是我国第一部纪传体通史,上起传说中的黄帝,下至汉武帝。分本纪、世 家、列传、书、表五类,共130篇。鲁迅评价该书为“史家之绝唱,无韵之《离 骚》”。B.“望”指农历每月十五日;“既望”指望日的第二天,即每月十六日。“朔”指农 历每月的第一天,“晦”则指农历每月的最后一天。C.儿童未成年束发为两髻,状如角,称“总角”;二十岁结发戴冠,表示成人,称 “弱冠”。D.苏洵、苏轼、苏辙均以文学名世,世称“三苏”;与汉末“三曹父子”(曹操、曹丕、 曹植)齐名。苏轼在书法方面成就极大,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”。

解析 男子二十岁结发戴冠,才称“弱冠”。

二、名篇名句默写(16分)13.补写出下列句子中的空缺部分。(16分)(1)《赤壁赋》中,从事物变化的角度来看待天地的存在的句子是“______________________,______________________”。(2)《赤壁赋》结尾处主客对人生的感悟有了共鸣:他们“_______________”,忘记了空间;“_______________”,忘记了时间。主客皆进入了“物与我皆无尽也”这种豁达超然之“乐境”。(3)《劝学》中用“蚓”和“蟹”作比,前者虽然没有锋利的爪牙也无“____________”,却能“上食埃土,下饮黄泉”;后者虽有“六跪而二螯”,却“_______________________”。

盖将自其变者而观之 则天地曾不能以一瞬

相与枕藉乎舟中 不知东方之既白

(4)《劝学》中用“跂而望”不若“登高之博见”,证明“善假于物”的重要作用;“_______________,__________________”是从“思”和“学”两个方面证明相同的道理。(5)《劝学》中用“假舆马”“假舟楫”能够“致千里”“绝江河”,但这个人并不是“利足”“能水”来证明“______________,__________”的观点。(6)韩愈在《师说》中,以孔子为例加以论述,由此得出的结论是“_____________________,_________________”。

吾尝终日而思矣 不如须臾之所学也

是故弟子不必不如师 师不必贤于弟子

(7)《阿房宫赋》中用排比句渲染阿房宫的繁华奢靡,其中把阿房宫所奏之乐与市井言语进行对比的句子是“__________,______________”。(8)《阿房宫赋》中“___________,_________________”两句,借钉头之多,表现阿房宫规模宏大,秦始皇生活纷奢。

三、文言文阅读(44分)(一)阅读下面的文言文,完成14~18题。(17分)兰亭集序王羲之永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

14.对下列句子中加颜色字的解释,不正确的一项是(2分)A.永和九年,岁在癸丑 岁:时间B.足以极视听之娱 极:穷尽C.情随事迁 迁:结束D.不能喻之于怀 喻:明白

15.下列各组句子中,加颜色字的意义和用法相同的一组是(2分)

虽无丝竹管弦之盛虽趣舍万殊,静躁不同

所以游目骋怀所以兴怀,其致一也

仰观宇宙之大犹不能不以之兴怀

会于会稽山阴之兰亭况修短随化,终期于尽

解析 A项均为虽然。B项用以,用来/表原因。C项定语后置的标志/代词,它。D项在/到。

16.下列句子中,加颜色词语的古今意义相同的一项是(2分)A.列坐其次B.或取诸怀抱C.感慨系之矣D.亦将有感于斯文

解析 A项古义:它(曲水)的旁边。今义:①次第较后,第二(用于列举事项);②次要的地位。B项古义:胸怀抱负。今义:①抱在怀里;②胸前;③心里存有。D项古义:这次集会的诗文。今义:文雅。

17.下列对文章有关内容的概括和分析,不正确的一项是(2分)A.第一段从时间、地点、缘由、人物、环境,以及人物的心情等方面写兰亭 集会的盛况。以写盛会始,以抒感慨终。B.第三段写了两种人:一种是喜欢“静”的人,一种是喜欢“躁”的人。这两种 人在性格乃至行为上都有很大的不同,在人生观上也没有相通之处。C.文章前一部分主要是叙事、写景,后一部分变为抒情、议论。由赏景畅饮引发 出对忧与乐、生与死的感慨,由乐生悲,由生到死,这是作者的哲理思辨。D.作者认为生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和 死去是人生的两件大事,二者不可等量齐观,暗含有生之年应做点实事之意。

解析 “在人生观上也没有相通之处”错。

18.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(9分)(1)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。(5分)译文:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。(4分)译文:______________________________________________________________________________________________________________________

抬头观望广大无穷的宇宙,低头细察地上繁多的万物,借以纵展眼力,开畅胸怀,足可以极尽视听的乐趣,实在令人快乐。(得分点:两处定语后置、所以、信,句意通顺)

本来知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。(得分点:固、一、虚诞、妄作,句意通顺)

(二)阅读下面的文言文,完成19~22题。(13分)师说(节选)韩 愈嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之

人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

19.对下列句子中加颜色字的解释,不正确的一项是(2分)A.或师焉,或不焉 或:或者B.小学而大遗 遗:放弃C.师道之不复,可知矣 复:恢复D.君子不齿 齿:并列、排列

20.下列各组句子中,加颜色字的意义和用法相同的一组是(2分)

而耻学于师吾尝终日而思矣

犹且从师而问焉年且九十

今其智乃反不能及问今是何世,乃不知有汉

其下圣人也亦远矣其皆出于此乎

解析 C项均为副词,竟然。A项表转折,却/表修饰,可不译。B项副词,尚且/副词,将近。D项代词,指“众人”/语气副词,表猜测,大概。

21.下列说法不符合文意的一项是(2分)A.本段古今对比,赞美“古之圣人”,批评“今之众人”,指出了他们 在学习上的不同态度。B.本段既论证了从师学习的必要性,还指出了学习不要有门户之见。C.本段重点批判了当时耻于从师的恶劣风气。D.本段从论证方式上来看,立足于“破”,逐层批判了“今之众 人”“士大夫之族”和“君子”,从反面论证了观点。

解析 “门户之见”错。

22.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(7分)(1)师道之不传也久矣!(3分)译文:__________________________________________________________________(2)巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!(4分)译文: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(古代)从师的风尚不流传已经很久了!(得分点:师道、传、久,句意通顺)

巫医、乐师和各种工匠这些人,君子们不屑与之同列,现在他们的见识竟然赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!(得分点:不齿、乃、及、怪,句意通顺)

(三)阅读下面的文言文,完成23~26题。(14分)王安石,字介甫,抚州临川人。安石少好读书,一过目终身不忘。其属文动笔如飞,初若不经意,既成,见者皆服其精妙。友生曾巩携以示欧阳修,修为之延誉。擢进士上第,签书淮南判官。俄直集贤院。先是,馆阁之命屡下,安石屡辞;士大夫谓其无意于世,恨不识其面。朝廷每欲畀以美官,惟患其不就也。明年,同修起居注,辞之累日。阁门吏赍敕就付之,拒不受;吏随而拜之,则避于厕;吏置敕于案而去,又追还之;上章至八九,乃受。遂知制诏,纠察在京刑狱,自是不复辞官矣。神宗在颍邸,(韩)维为记室,每讲说见称,辄曰:“此非维之说,维之友王安石之说也。”及为太子庶子,又荐自代。帝由是想见其人,

甫即位,命知江宁府。数月,召为翰林学士兼侍讲。熙宁元年四月,始造朝。入对,帝问为治所先,对曰:“择术为先。”帝曰:“唐太宗何如?”曰:“陛下当法尧、舜,何以太宗为哉?尧、舜之道,至简而不烦,至要而不迁,至易而不难。但末世学者不能通知,以为高不可及尔。”帝曰卿可谓责难于君朕自视眇躬恐无以副卿此意可悉意辅朕庶同济此道二年二月,拜参知政事。七年春,天下久旱,饥民流离,帝忧形于色,对朝嗟叹,欲尽罢法度之不善者。安石曰:“水旱常数,尧、汤所不免,此不足招圣虑,但当修人事以应之。”监安上门郑侠上疏,绘所见流民扶老携幼困苦之状,为图以献,曰:“旱由安石所致,去安石,天必雨。”慈圣、宣仁二太后流涕谓帝曰:“安石乱天下。”帝亦疑之,遂罢为观文殿大学士、知江宁府。(选自《宋史·王安石传》,有删改)

23.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(2分)A.帝曰/卿可谓责难于君/朕自视眇躬/恐无以副卿此意/可悉意辅朕/庶同济 此道/B.帝曰/卿可谓责难/于君朕自视眇躬/恐无以副卿/此意可悉意辅朕/庶同济 此道/C.帝曰/卿可谓责难于君/朕自视眇躬/恐无以副卿/此意可悉/意辅朕庶同济 此道/D.帝曰/卿可谓责难/于君朕自视眇躬/恐无以副卿/此意可悉/意辅朕庶同济 此道/

解析 “曰”后通常要断开;“朕”是句子的主语,前面应断开;“恐”省略的主语也是“朕”,前面应断开;“可悉意辅朕”省略的主语是“你”,指王安石,前面应断开;“庶同济此道”省略的主语是“你和我”,我们君臣二人,前面应断开。故选A。

24.下列对文中加颜色词语的相关内容的解说,不正确的一项是(2分)A.进士,我国古代科举考试殿试及第者之称,殿试是最高一级的科举考 试,也就是中央政府(朝廷)的考试。B.起居注,我国古代记录帝王的言行录,汉以后,几乎历代帝王都有起 居注,这是撰修国史的基本材料。C.敕,也写作“勅”,告诫的意思,“敕”作为一种文书,在古代常用 于帝王训斥或贬责臣僚。D.翰林学士,官名,始设于南北朝,唐玄宗时,成为皇帝心腹,常常能 升为宰相。北宋翰林学士承唐制,掌制诰。

解析 “敕”用于任官封爵和告诫臣僚。

25.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(2分)A.王安石爱好读书,文采出众。王安石从小喜欢读书,有过目不忘之才, 文思敏捷,文章精妙,深受曾巩和欧阳修的推崇。B.王安石不求腾达,不恋官场。朝廷多次想提拔他,给他美差,但王安 石多次拒绝,还曾经为了逃避任职,躲藏到厕所里。C.王安石广受赞誉,声名远播。不俗的文才、品行和见识,为王安石引 来广泛的赞誉,很多士人,甚至皇帝都很想结识他。D.王安石曾受器重,终被冷落。宋神宗重用王安石,委以参知政事之职, 但是由于王安石招致了天下大旱,最终遭到贬黜。

解析 “王安石招致了天下大旱”错,这是古人的迷信说法,天旱不可能是某个人招致的。

26.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)(1)帝由是想见其人,甫即位,命知江宁府。(4分)译文: ______________________________________________________

皇上因此想见见这个人,刚一登基,就任命他担任江宁知府。

解析 “由是”,因此;“甫”,才;“即”,就任,登上;“命”,任命;“知”,担任。

(2)但末世学者不能通知,以为高不可及尔。(4分)译文: _______________________________________________________________________________

只不过后代学习尧、舜的人不能透彻地了解,认为那是太高深的自己不能赶上的罢了。

解析 “通知”,透彻地了解;“及”,赶上。

参考译文王安石,字介甫,是抚州临川人。王安石小时候喜欢读书,一过目就终生不忘。他写文章动笔就像飞一样,初看好像漫不经心,写成以后,看到的人都佩服他写得精妙。友人曾巩,拿他的文章给欧阳修看,欧阳修为他传播美誉。他考中进士,并排名前列,担任淮南签书判官。不久在集贤院当值。在此之前,掌管图书、编修国史的官署屡次下命令,王安石屡次推辞;士大夫认为他对世间的一切不再留恋了,因没能亲眼见他一面而感到遗憾。朝廷每当想要把好的官职委任给他时,都担心他不就职。第二年,担任同修起居注,连续几天推辞。阁门吏拿着朝廷的敕令前去交给他,他拒绝接受;阁门吏跟着他,向他行拜礼,他却到厕所

躲避;阁门吏就将敕令放到书案上离去,他又追上阁门吏,将敕令送还;他上奏章推辞至八九次,才接受。于是管理制诏事务,检察在京的各种刑事案件,从此之后,不再辞官。神宗在颍邸的时候,韩维担任记室,每当讲述的事情被称赞时,总是说:“这不是我说的,是我的朋友王安石说的。”等到担任太子庶子,又推荐王安石代替自己。皇上因此想见见这个人,刚一登基,就任命他担任江宁知府。几个月后,征召为翰林学士兼侍讲。熙宁元年四月,才来到朝廷。入朝回答皇上的问题。皇上问,治理国家首先要干什么?王安石回答说:“应首先选择治国的方法。”皇上问:“唐太宗怎么样呢?”王安石回答说:“陛下应当效法尧、舜,为什么要效法唐太宗的所作所为呢?尧、舜的治国之道非常

简洁而不繁琐,非常简要而不曲折,非常容易操作而不繁难。只不过后代学习尧、舜的人不能透彻地了解,认为那是太高深的自己不能赶上的罢了。”皇上说:“爱卿可算是责难国君了,朕知道自己才能低下,恐怕没有办法助你实现这个愿望。你要全心全意地辅佐朕,希望你我二人能共同完成治国大业。”熙宁二年二月,授予他参知政事的官职。熙宁七年春天,全国久旱不雨,饥民流离失所,皇上的忧愁表现在脸上,对着朝臣们叹息不已,想要废除那些不好的法度。王安石说:“水灾和旱灾是经常会遇到的,即便是尧帝和商汤也在所难免,这些不值得引起皇上的忧虑,只是应当修好人事来应对它。”监安上门郑侠上疏,将他

所见到的流浪百姓扶老携幼的困苦状况绘制成了图画献给皇上,说:“旱灾是由王安石所导致的,除掉了王安石,上天一定会下雨。”慈圣、宣仁两位太后流着眼泪对皇上说:“王安石搞乱了天下。”皇上也开始怀疑他,于是罢免了他的参知政事,贬为观文殿大学士、江宁知府。

四、古代诗歌阅读(6分)阅读下面这首宋诗,完成27~28题。项 羽陆 游八尺将军千里骓,拔山扛鼎不妨奇。 范增力尽无施处,路到乌江君自知。

27.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(2分)A.第一句是写项羽的人、马,用“八尺”和“千里”形成鲜明的对比, 突出了项羽威猛的形象。B.第二句虽然语气平淡,是具体的叙事,却写出了项羽单枪匹马、勇冠 三军、力大无敌的英雄形象。C.第三句写出了范增虽然尽力为项羽出谋划策,但是项羽一意孤行,纵 使范增再有才能也无处施展。D.诗歌运用了对比手法,将项羽的英雄形象与他自刎乌江的结局形成对 比,强化了诗人的情感。

解析 “形成鲜明的对比”错。

28.这首诗表达了诗人怎样的思想情感?请简要分析。(4分)

答案 诗的前两句,诗人通过描写项羽单枪匹马、勇冠三军、力大无敌的英雄形象,表达了对项羽的敬仰、敬佩之情。后两句,诗人描写了范增再有才能也无处施展,项羽自刎乌江,表达了诗人的惋惜之情及对项羽不知任用贤人的批评。

五、文学类文本阅读(10分)阅读下面的文字,完成29~31题。贾谊:没有席位的发言鲍鹏山想起贾谊,我的脑海中总是浮现出幽州台上陈子昂的身影。汉代文弱的洛阳少年,与大唐侠气纵横的蜀中豪杰,叠映在一起。是他们的泪流到了一起。很多英雄一生的失败在他出生时即已注定:生不逢时。贾谊如果早生二三十年,能碰上秦皇嬴政,碰上楚霸项羽,碰上高祖刘邦。而如果他晚生五六十年,他又可等到汉武帝刘彻。这些都是需要英雄的时代,

是英雄创造历史的时代,偏他生在这两个浪峰之间的低谷中!这是一个蓄势待发的时代。这是一个讲“无为”的时代。这是一个庸人都可以拱手而治的时代!汉文帝曾对他那个时代的一代名将李广感喟:“惜乎!子不遇时!如令子当高帝时,万户侯岂足道哉!”(《史记·李将军列传》)其实,他身边还有一个绝对可以成为一代名相,能引导他和汉帝国超越三代、做出前无古人辉煌业绩的人物。那就是与李广一样年轻有为、天才俊发的贾谊。我很替文帝惋惜:他的手下有李广这样的将,有贾谊这样的相,却也只能“无为”而治。这是多么的暴殄天物!相较而言,文帝对贾谊更

寡薄:对李广这样的英雄,他至少是给了他用武之地,让他在战场上充分展示了自己的才华;但对贾谊,文帝就不能为他安排政治席位,使他有折冲樽俎、运筹帷幄的机会。

贾谊是一个没有席位的就餐者,更不用说去当主持宴席的“祭酒”了。他给了这个时代最好的忠告。他是那个时代最睿智的发言者,是那个时代庞然而麻痹的躯体上锋锐的虻,可他却没有席位!甚至,最后,连会场也不让他进!他被逐出京师。中国历史上那么多的流放贬谪,除了对不同政见者或席位争夺者阴毒的肉体惩罚外,更重要的目的,就是把他逐出舆论中心地带,让他远离“话筒”,让他的声音消失。

昙花一现的政治辉煌消失了。贾谊一路哭向长沙。22岁,文帝元年,河南守吴公向文帝推荐年轻的贾谊。文帝征召贾谊为博士。侪辈都对他很佩服,文帝也对他格外赏识,一年之内,他被越级提拔为太中大夫,文帝甚至有意要委他以公卿之位。就在这短暂的两年内,他提出了许多极有远见、富有建设性的意见。制度方面:请改正朔,易服色,定官名,兴礼乐。经济方面:作《忧民》,上《论积贮疏》。伦理道德方面:作《六术》《道德》诸篇。政治理论方面:作《过秦论》上中下三篇,分论始皇、二世、子婴之过。这是在理论上对残暴而失败的秦进行清算。他在认真地思考新朝立国的道德基础与统治

理论,刘邦的那一帮流氓强盗式的武夫是不可能有这样的意识的。萧何、曹参等出身狱吏,可以是很出色的行政人才,但不可能站到这样的高度。贾谊的横空出世,汉朝才算真正拥有了自己的理论家。两年左右的时间,有如此众多的思想和理论建树、政策和策略建议,足见这位二十来岁的政治家的见识和胆略,足证他的政治天才,并足以奠定他在中国政治史上的地位。他可以跻身一流政治家之列而毫不逊色。在这些建议中,既有眼前的急务,也有关乎长治久安的根本大计。有很多更是深入到了整个封建时代基本的政治与道德根基。其中有一点特别值得提出来,这一点显示出,什么叫真正的睿智、真正的目力。

汉初的政治家、思想家们都在思考着这样一个问题:秦为何兴暴而亡速?在这个问题上,贾谊表现出了他异乎常人、拔乎流俗的见解:他认为秦统一六国,实行郡县制,乃是“除六国之忧”的有远见之举;而当今的分封政策,恰恰又是“成六国之祸”的倒退行为。但远见卓识往往“自绝”于当代。卓则必绝,远则自离。贾谊自然而然地与同时代的人离绝了。他藐视他们,他们也排挤他。他们根深而叶茂,藤粗而蒂固;他则一无所恃;他只能恃文帝的保护。但文帝也一样脆弱。天子议以谊任公卿之位。绛(绛侯周勃)、灌(灌婴)、东阳侯(张相如)尽害之,乃毁谊曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”于是天子后亦疏之,不用其议,以谊为长沙王太傅。

平心而论,文帝刘恒还是很信任也很愿意重用贾谊的,他毕竟不是一个昏君。但他不能失去朝廷权力的平衡,他也不能为了一个贾谊而触犯众怒。贾谊虽然忧虑早死,但从汉文经汉景至汉武,诸侯问题解决了,他的功业由几代人完成了。贾谊的失败是时势所必然,同时也与个性相关:贾谊的性格太躁急,太傲慢。躁急则不能待人,不能捺住性子等待时机。傲慢则不能兼人。他总是嫌那一批老臣太愚拙无识,不屑于与他们为伍,更不能把他们拉入同一战壕,与他们一同作战,而是欲凭一己的力量,挟文帝之权威而获成功。不能待人兼人容人,事业还未开始,自身就已形单影只。(选自《风流去》,有删改)

29.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(2分)A.开头两段把贾谊与陈子昂两个生不逢时的天才人物联系在一起,奠定 了全文的情感基调。B.文章写文帝给李广以用武之地,而未给贾谊安排政治席位,两相对比, 衬托出贾谊的生不逢时。C.他“是那个时代庞然而麻痹的躯体上锋锐的虻”一句运用比喻,写出 了贾谊对时代的清醒及批判。D.贾谊的政治才能与性格缺陷形成了巨大的反差,作者通过这一反差表 达了对贾谊命运的深切同情。

解析 应是“贾谊的政治才能与不幸的命运形成了巨大的反差”。

30.如何理解“贾谊的横空出世,汉朝才算真正拥有了自己的理论家”这句话的含意?(4分)

答案 ①贾谊认真思考汉朝立国的道德基础与统治理论,提出了许多极有远见、富有建设性的意见;②萧何、曹参等是不可能站到这样的高度上的;③从文帝经景帝至武帝,贾谊的功业由几代人完成了,从而证明了他的理论的正确性。

31.请探究标题“没有席位的发言”的深刻意蕴。(4分)

答案 ①贾谊给了大汉立国诸多眼前急务、长治久安的根本大计、道德基础与统治理论等以最好的忠告,是那个时代最睿智的发言者(“发言”);②贾谊的个性和超越时代的不同政见,使他最终被贬谪流放,被逐出舆论中心地带,远离“话筒”,声音才被迫消失(“没有席位”);③贾谊虽然被贬、生不逢时,却以其见识、胆略和政治天才奠定了他在大汉政治史上以及中国政治史上的地位(整体);④表达了作者对贾谊深深的同情(情感)。

六、作文(50分)32.阅读下面的材料,根据要求写作。(50分)屈原因正道直行被流放,披发行吟于泽畔,渔父看见后,问他为什么来到这里。屈原说:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,因此被放逐。”渔父劝他说:“既然举世皆浊,何不随波逐流、推波助澜呢?既然众人皆醉,何不吃点酒糟、喝点薄酒呢?”屈原反问道:“我怎能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?又怎能使自己高洁的品质,蒙受世俗的尘垢呢?”于是怀石投江而死。汉代的贾谊认为,不论到哪里都可以辅佐君主,又何必留恋楚国呢?就像凤凰在千仞高空翱翔,看到有德的国君才降落下来,看到危险的小人就远走高飞。

上述材料中,屈原、渔父和贾谊三个人,你对哪个感触最深?请结合你的感受和思考写一篇文章。要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

写作指导 研读屈原与渔父的对话,在屈原,身处“举世皆浊、众人皆醉”的时代,因“正道直行”而遭放逐,又不愿让外物的污染、世俗的尘垢玷污自己的清白高洁,于是“质本洁来还洁去,不教污淖陷渠沟”,怀石投江;在渔父,一是不懂屈原的行止,二是何必与自己过不去,不如与世沉浮,好死不如赖活着。两人言说形成行事的两极,赞成屈原行止,可以抓住“清白身躯”“高洁品质”,立意写其守我高洁,不随波逐流;不想苟同屈原行止,可以站在生命的角度上,讴歌生命的价值与意义,生命价值不一定就体现在眼下的正道直行,它可以是爱国,心系故国,可以是为国辅君,正道直行,可以是活在当世,也可以活在未来,更可以在渔父随波逐流的基础上更进一步,即在随波逐流、与世沉浮中等待生命的出击,在历史长河中做大生命的价值。站在渔父的角度看屈原,渔父自然是,随遇而安,苟活于世,决不与自己过不去,积极一点,就是与其一味地固守高洁,不如适应世界,等待生命的出口,与其殉楚,不如等待。

再看汉人贾谊的评论,“不论到哪里都可以辅佐君主,又何必留恋楚国呢?”言外之意,就是俗话说的“此处不留爷,自有留爷处”,“天生我材必有用”,何必吊死在一棵树上,即跳出楚国看世道,放宽眼界,摒弃坐井观天、约束自我之弊。“就像凤凰在千仞高空翱翔,看到有德的国君才降落下来,看到危险的小人就远走高飞”,要学林中凤凰,趋利避害,运用脑髓,善于分辨,在浮世中做大生命的价值。楚国之外还有燕赵韩魏,不要只陷于一国一地,而忘了外面的世界,从而为像屈原一般身处困境的屈原们廓开胸襟。站在屈原的立场上就是,曾经沧海难为水,难移旧时情,故土难离。可写屈原正道直行被流放,虽处困厄,宁可保持自己清白的节操、高洁的品质,即使死去也不愿与污浊的世俗同流合污,讴歌其洁身自好、为理想而献身的崇高精神;可写渔父,作为屈原形象的对立面,身处污浊的现实世界,主张随波逐流,决

相关课件

这是一份新高考语文第5部分 教材文言文复习综合试卷课件PPT,共60页。PPT课件主要包含了筋骨之强,非蛇鳝之穴无可寄托者,君子生非异也,善假于物也,多于市人之言语,管弦呕哑,钉头磷磷,多于在庾之粟粒,解析迁变化,解析或有的等内容,欢迎下载使用。

这是一份(全国版)高考语文一轮复习课件第5部分 教学文言文点线面 必修5 Ⅱ 点线整合 (含详解),共58页。PPT课件主要包含了基础整合,答案×,重点突破,女子出嫁,答案不正确,授予官职,清除除掉废除,流逝过去,解析除授予官职,答案错误等内容,欢迎下载使用。

这是一份(全国版)高考语文一轮复习课件第5部分 教学文言文点线面 必修4 Ⅱ 点线整合 (含详解),共55页。PPT课件主要包含了基础整合,此必及我才能不及中人,答案×,答案√,重点突破,凭借倚仗,辜负对不起,担负承担,使承担,换取交换等内容,欢迎下载使用。