所属成套资源:鲁教版地理必修第二册同步训练题全册

1.1 人口分布【知识清单】-高一地理下学期同步课堂精讲练(鲁教版2019必修第二册)

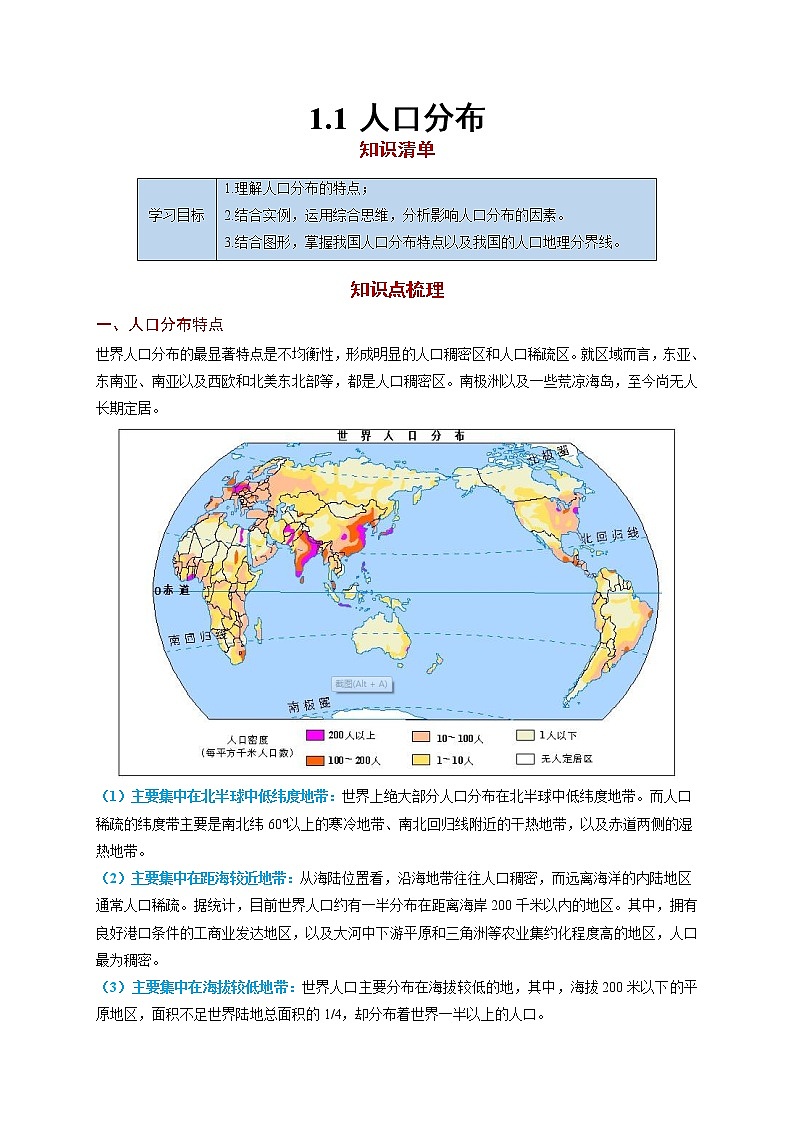

展开1.1人口分布知识清单 学习目标1.理解人口分布的特点;2.结合实例,运用综合思维,分析影响人口分布的因素。3.结合图形,掌握我国人口分布特点以及我国的人口地理分界线。 知识点梳理一、人口分布特点 世界人口分布的最显著特点是不均衡性,形成明显的人口稠密区和人口稀疏区。就区域而言,东亚、东南亚、南亚以及西欧和北美东北部等,都是人口稠密区。南极洲以及一些荒凉海岛,至今尚无人长期定居。(1)主要集中在北半球中低纬度地带:世界上绝大部分人口分布在北半球中低纬度地带。而人口稀疏的纬度带主要是南北纬60°以上的寒冷地带、南北回归线附近的干热地带,以及赤道两侧的湿热地带。(2)主要集中在距海较近地带:从海陆位置看,沿海地带往往人口稠密,而远离海洋的内陆地区通常人口稀疏。据统计,目前世界人口约有一半分布在距离海岸200千米以内的地区。其中,拥有良好港口条件的工商业发达地区,以及大河中下游平原和三角洲等农业集约化程度高的地区,人口最为稠密。(3)主要集中在海拔较低地带:世界人口主要分布在海拔较低的地,其中,海拔200米以下的平原地区,面积不足世界陆地总面积的1/4,却分布着世界一半以上的人口。(4)主要趋向于城镇地区:随着工业化推动城镇化,人口不断向城镇集聚,形成了一些人口稠密区和稠密带。【知识拓展】热带高原、山地的人口集聚地在热带多雨地区,人口最稠密的地方通常不在平原,而在高原和山地。例如,非洲刚果盆地底部气候湿热,人口稀少,而东非高原海拔1000~1200米的地区则人口稠密。这是因为热带高原和山地的一定海拔范围内,气候凉爽,雨量适中,排水通畅。此外,这一海拔超出疟蚊分布上限,人们可免受疟疾等疾病袭扰。在南美洲,海拔2000米以上的高原和山间谷地则形成一些人口稠密的大城市。二、影响人口分布的因素 1.自然因素自然因素是影响人口分布的基本因素。自然条件为人类提供了基本的生存空间和生产、生活的物质资源,对人口分布的宏观格局产生重要影响。通常,生产力水平越低,自然因素对人口分布的影响越显著。随着生产力水平的提高,自然因素的影响不断减小。(1)气候:气候主要通过气温、降水等影响人口分布。气候温暖、降水适中的地区适宜人类居住和生产,人口分布往往较为集中。(2)地形:不同地形条件在人类生产和生活中所起的作用不同,进而影响着人口分布。一般来说,人类活动大多集中在平原及低山、丘陵地区;高山和高原地区气候寒冷、交通不便,人口稀少,甚至无人定居。(3)水资源和土壤:稳定的淡水水源是人类生活和生产基本的物质条件,对人口分布影响很大。江河湖泊等天然水体能够为人类提供生活水源、便利的水运等,沿岸地区往往人口较为稠密。在干旱地区,人们往往逐水而居,人口集聚区多依水源地呈点状、线状或片状分布。(4)土壤:是农业生产最基本的物质基础。不同土壤由于自然肥力、耕作性能不同,开发利用程度也不同,进而影响到人口分布。例如黑土分布区土壤肥沃,往往农业发达,人口稠密。此外,森林、矿产资源等自然因素也影响到人口分布。例如,大型油田的开发,使原本人迹罕至的荒漠和莽莽草原上崛起一座座城市。2.社会经济因素影响人口分布的社会经济因素主要包括经济发展水平、交通和通信条件、文化教育、政府政策和地方习俗等。其中,经济发展水平对人口分布的影响最为显著。一般来说,经济发达地区,人口多且稠密;经济落后地区,人口少而分散。在以自然经济为主的乡村地区,即使农业发达、人口较多,人口分布也相对分散。城镇地区以第二、第三产业为主,人口稠密。政府的政策以及战争等因素,有时也可能在较短时间内改变一个国家或地区的人口分布。此外,历史因素等也会影响人口分布。例如,亚洲和欧洲等开发历史悠久的地区,人口经历长时期持续增长,数量多,密度大;而在美洲和大洋洲等开发历史较短的一些地区,至今人口数量少,分布稀疏。三、案例分析:中国人口地理分界线——胡焕庸线 1935年,我国著名地理学家胡焕庸发现并提出从黑龙江瑷珲(今黑龙江省黑河市爱辉区)至云南腾冲之间的连线是我国人口分布的分界线。以此线为界,全国约96%的人口分布在约占全国土地面积36%的东南部地区,约4%的人口分布在约占全国土地面积64%的西北部地区。地理学界将这条界线称为“胡焕庸人口地理分界线”,简称胡焕庸线,也称为:中国人口地理分界线,该线以北以西人口稀少,以东以南人口稠密。方法技巧(一)世界人口分布特点及其形成原因 分布区原因区域性人口密集区亚洲东部与南部①世界古老文明中心,人类聚居历史悠久;②发展农业的自然条件优越西欧①资本主义发展最早;②商业贸易活动频繁;③世界重要的工业地带美国东北部(五大湖区)世界上最发达的工业和金融贸易区人口稀疏区北美洲、亚洲的高山和寒冷地带;撒哈拉、中亚、澳大利亚的沙漠地带;亚马孙、刚果河流域的湿热地带;南极洲大陆区地带性纬度分布世界上人口集中分布在北半球中低纬度沿海平原地带北半球中低纬度地区气候适宜,自然条件优越海陆分布沿海地区交通便利,自然条件优越垂直分布平原地区地势平坦,土壤深厚、肥沃,发展农业生产的条件优越(二)人口分布特征的描述人口分布特征可从以下三个角度进行描述:1.描述区域人口分布的整体特征。因每个区域都有其不同特性,影响人口分布的因素也各不相同,故区域人口分布的整体特征是“(人口)分布不均”。2.借助方位描述区域内部人口密度的显著区域差异,如“西部密度大,东部密度小”。人口的分布受河流、交通的影响多呈带状分布,常概括为“沿河(交通线)分布”。3.描述区域内部人口分布的“特殊”之处,通常是描述极大值、极小值或人口密度差异过于显著的小范围区域。例题演练 例题1:读世界人口密度分布图回答下列1-2小题1.西欧、东亚和北美东北部是世界人口分布的密集区,其成因的共同特点是( )A.矿产资源丰富 B.经济相对发达 C.气候高温多雨 D.开发历史极其悠久2.图中丁为世界人口分布稀疏区,主要气候原因是( )A.纬度高,干冷 B.海拔高,寒冷缺氧C.热带沙漠,热 D.热带雨林,湿热【答案】1.B 2.D【分析】1.东亚人口主要集中分布在东亚沿海地区,其矿产资源优势并不明显(如我国长三角和珠三角地区),A错。西欧、东亚和北美东北部的经济发展水平均较高,吸引大量人口迁入,人口分布密集,B正确。西欧属于温带海洋性气候,气候温和湿润,并非高温多雨,C错。北美东北部地区开发历史相对较短,极其悠久表述不当,D错。故选B。2.丁位于南美亚马孙平原地区,属于热带雨林气候,气候湿热,居住条件差,人口密度小,D正确,C错。其纬度低,海拔低,气候湿热,AB错。故选D。例题2:“胡焕庸线”(如下图)是我国地理学家胡焕庸在1935年提出的划分我国人口密度的对比线,又称“黑河一腾冲线”,是指我国黑龙江省黑河市与云南省腾冲县的连线,是划分我国东南、西北半壁及人口分布差异的界线。读图,完成下面3-5小题。3.“胡焕庸线”西北半壁的人口远少于东南半壁的主要原因是( )A.土地面积较小 B.生态环境脆弱 C.生育政策严格 D.矿产资源缺乏4.新中国成立初期,东南半壁人口迁往西北半壁的主要影响因素是( )A.经济 B.环境 C.政策 D.宗教5.当前,为增加西北半壁的人口,可采取的合理措施是( )A.大力发展工业和农业 B.完善社会养老保障制度C.增加资源的开采力度 D.加强生态环境保护治理【答案】3.B 4.C 5.D【分析】3.“胡焕庸线”西侧地形以山地、高原为主,地形崎岖,气候较干旱,生态脆弱,自然条件差,东侧地形以平原、丘陵为主,以季风气候为主,雨热同期,自然条件好,故B正确,由图可知,“胡焕庸线”西北半壁面积占比56.2%,大于东南半壁,A错;我国生育政策没有明显的东西差异,C错;西部地区矿产资源丰富,D错误。故本题正确答案为B项。4.新中国成立初期,国家有组织地从东部地区的城市,调出各种人员支援内地和边疆的建设,鼓励大批农村人口,从东部稠密地区,移往地广人稀的东北和西北,所以东南半壁人口迁往西北半壁的主要影响因素是政策。经济因素引发的人口迁移主要是由经济发展水平落后地区向发达地区迁移,A项与题意不符;环境因素产生移民主要是由环境质量差的地区向环境优越地区迁移,我国西北半壁生态环境脆弱,故B项与题意不符;宗教因素对我国人口迁移影响不大,故D错。所以本题正确答案为C项。5.“胡焕庸线”西北半壁,交通落后,资金、技术、人才匮乏,水资源严重不足,发展工业和农业的条件较差,大力发展工业和农业,有可能造成环境污染和生态破坏,故A错;完善社会养老保障制度,主要是应对人口老龄化问题,对增加西北半壁的人口影响不大,故B错;加大资源开发力度短期内可行,但未来可能会出现严重的环境问题,该措施不可取,C错;“胡焕庸线”西侧气候较为干旱,地形以高原山地为主,生态环境脆弱,因此要提高该地区人口密度,应该加强生态环境建设,增大该地区的人口承载量。故本题正确答案为D项。