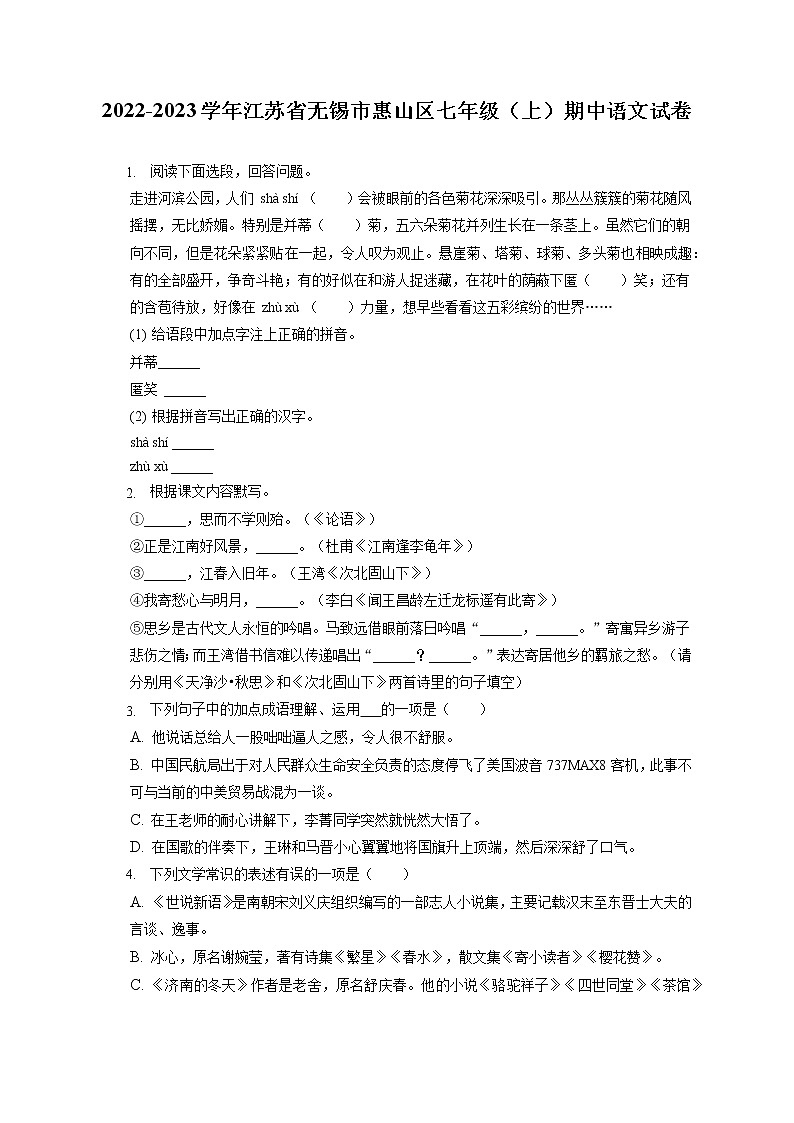

所属成套资源:2022——2023学年初中语文初一上学期期中测试卷(含答案解析)

2022-2023学年江苏省无锡市惠山区七年级(上)期中语文试卷(含答案解析)

展开

这是一份2022-2023学年江苏省无锡市惠山区七年级(上)期中语文试卷(含答案解析),共16页。

(1) 给语段中加点字注上正确的拼音。

并蒂______

匿笑 ______

(2) 根据拼音写出正确的汉字。

shà shí ______

zhù xù ______

根据课文内容默写。

①______,思而不学则殆。(《论语》)

②正是江南好风景,______。(杜甫《江南逢李龟年》)

③______,江春入旧年。(王湾《次北固山下》)

④我寄愁心与明月,______。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

⑤思乡是古代文人永恒的吟唱。马致远借眼前落日吟唱“______,______。”寄寓异乡游子悲伤之情;而王湾借书信难以传递唱出“______?______。”表达寄居他乡的羁旅之愁。(请分别用《天净沙•秋思》和《次北固山下》两首诗里的句子填空)

下列句子中的加点成语理解、运用 的一项是( )

A. 他说话总给人一股咄咄逼人之感,令人很不舒服。

B. 中国民航局出于对人民群众生命安全负责的态度停飞了美国波音737MAX8客机,此事不可与当前的中美贸易战混为一谈。

C. 在王老师的耐心讲解下,李菁同学突然就恍然大悟了。

D. 在国歌的伴奏下,王琳和马晋小心翼翼地将国旗升上顶端,然后深深舒了口气。

下列文学常识的表述有误的一项是( )

A. 《世说新语》是南朝宋刘义庆组织编写的一部志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。

B. 冰心,原名谢婉莹,著有诗集《繁星》《春水》,散文集《寄小读者》《樱花赞》。

C. 《济南的冬天》作者是老舍,原名舒庆春。他的小说《骆驼祥子》《四世同堂》《茶馆》家喻户晓。

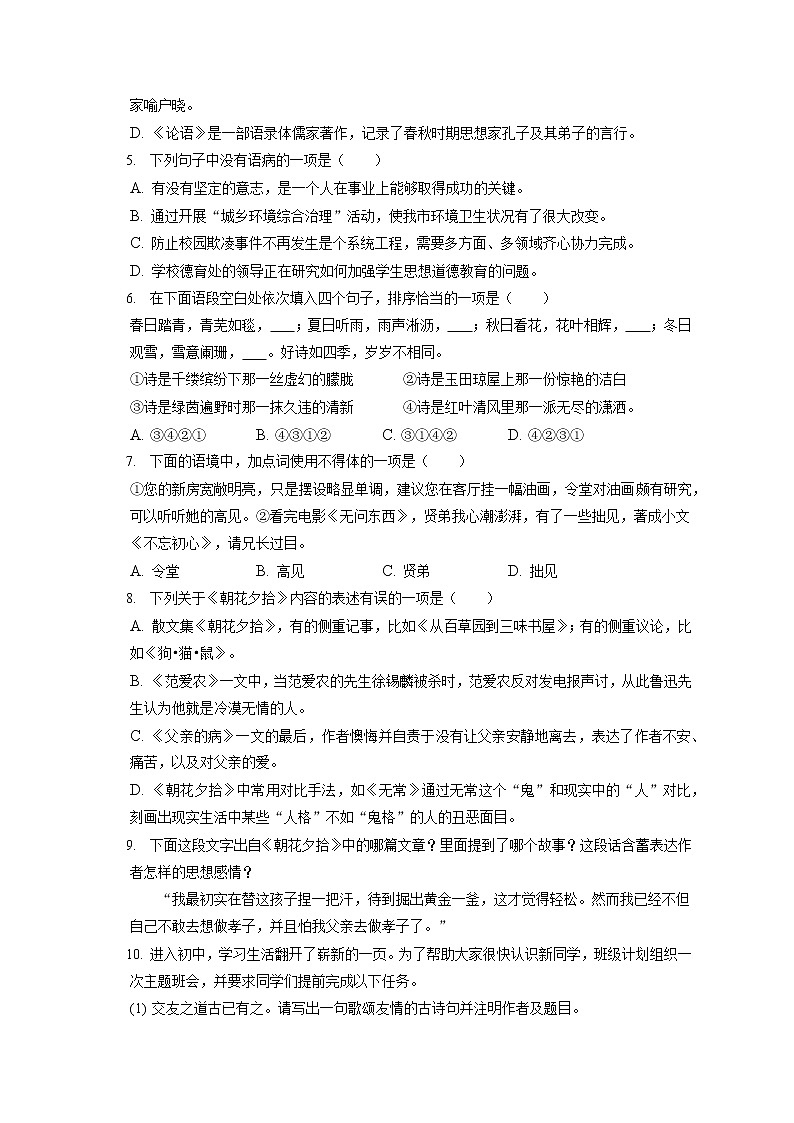

D. 《论语》是一部语录体儒家著作,记录了春秋时期思想家孔子及其弟子的言行。

下列句子中没有语病的一项是( )

A. 有没有坚定的意志,是一个人在事业上能够取得成功的关键。

B. 通过开展“城乡环境综合治理”活动,使我市环境卫生状况有了很大改变。

C. 防止校园欺凌事件不再发生是个系统工程,需要多方面、多领域齐心协力完成。

D. 学校德育处的领导正在研究如何加强学生思想道德教育的问题。

在下面语段空白处依次填入四个句子,排序恰当的一项是( )

春日踏青,青芜如毯, ;夏日听雨,雨声淅沥, ;秋日看花,花叶相辉, ;冬日观雪,雪意阑珊, 。好诗如四季,岁岁不相同。

①诗是千缕缤纷下那一丝虚幻的朦胧 ②诗是玉田琼屋上那一份惊艳的洁白

③诗是绿茵遍野时那一抹久违的清新 ④诗是红叶清风里那一派无尽的潇洒。

A. ③④②①B. ④③①②C. ③①④②D. ④②③①

下面的语境中,加点词使用不得体的一项是( )

①您的新房宽敞明亮,只是摆设略显单调,建议您在客厅挂一幅油画,令堂对油画颇有研究,可以听听她的高见。②看完电影《无问东西》,贤弟我心潮澎湃,有了一些拙见,著成小文《不忘初心》,请兄长过目。

A. 令堂B. 高见C. 贤弟D. 拙见

下列关于《朝花夕拾》内容的表述有误的一项是( )

A. 散文集《朝花夕拾》,有的侧重记事,比如《从百草园到三味书屋》;有的侧重议论,比如《狗•猫•鼠》。

B. 《范爱农》一文中,当范爱农的先生徐锡麟被杀时,范爱农反对发电报声讨,从此鲁迅先生认为他就是冷漠无情的人。

C. 《父亲的病》一文的最后,作者懊悔并自责于没有让父亲安静地离去,表达了作者不安、痛苦,以及对父亲的爱。

D. 《朝花夕拾》中常用对比手法,如《无常》通过无常这个“鬼”和现实中的“人”对比,刻画出现实生活中某些“人格”不如“鬼格”的人的丑恶面目。

下面这段文字出自《朝花夕拾》中的哪篇文章?里面提到了哪个故事?这段话含蓄表达作者怎样的思想感情?

ㅤㅤ“我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才觉得轻松。然而我已经不但自己不敢去想做孝子,并且怕我父亲去做孝子了。”

进入初中,学习生活翻开了崭新的一页。为了帮助大家很快认识新同学,班级计划组织一次主题班会,并要求同学们提前完成以下任务。

(1) 交友之道古已有之。请写出一句歌颂友情的古诗句并注明作者及题目。

(2) 《礼记•学记》中的“独学而无友,则孤陋而寡闻。”一句,请说说这个句子的意思。

(3) 给本次班会课设计一个标题,要求:切合主题,表述简明,不超10个字。

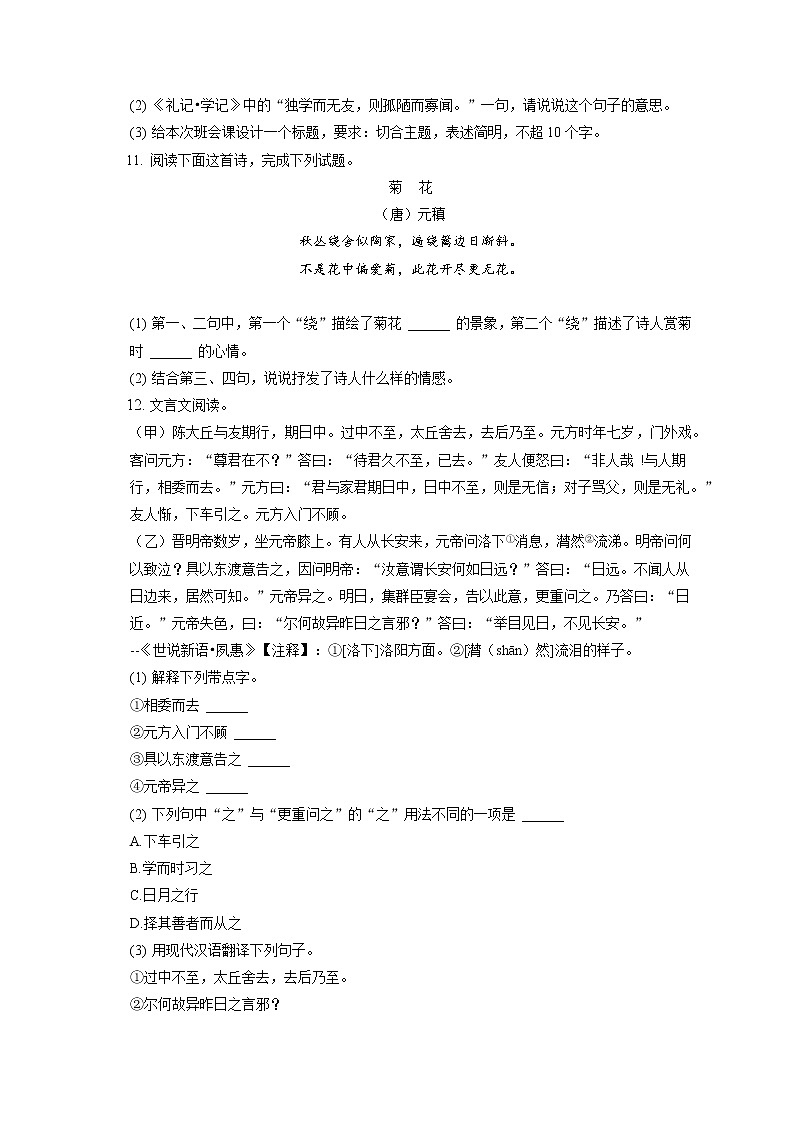

阅读下面这首诗,完成下列试题。

菊 花

(唐)元稹

秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。

不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。

(1) 第一、二句中,第一个“绕”描绘了菊花 ______ 的景象,第二个“绕”描述了诗人赏菊时 ______ 的心情。

(2) 结合第三、四句,说说抒发了诗人什么样的情感。

文言文阅读。

(甲)陈大丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉 !与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(乙)晋明帝数岁,坐元帝膝上。有人从长安来,元帝问洛下①消息,潸然②流涕。明帝问何以致泣?具以东渡意告之,因问明帝:“汝意谓长安何如日远?”答曰:“日远。不闻人从日边来,居然可知。”元帝异之。明日,集群臣宴会,告以此意,更重问之。乃答曰:“日近。”元帝失色,曰:“尔何故异昨日之言邪?”答曰:“举目见日,不见长安。”

--《世说新语•夙惠》【注释】:①[洛下]洛阳方面。②[潸(shān)然]流泪的样子。

(1) 解释下列带点字。

①相委而去 ______

②元方入门不顾 ______

③具以东渡意告之 ______

④元帝异之 ______

(2) 下列句中“之”与“更重问之”的“之”用法不同的一项是 ______

A.下车引之

B.学而时习之

C.日月之行

D.择其善者而从之

(3) 用现代汉语翻译下列句子。

①过中不至,太丘舍去,去后乃至。

②尔何故异昨日之言邪?

(4) (乙)中年幼的晋明帝对同一问题前后回答截然不同,他的解释也是有道理,你从中受到什么启发?

阅读现代文,完成下列小题。

七块红烧肉

董改正

ㅤㅤ(1)我十三岁那年的正月十三,天下着蒙蒙细雨,母亲挑着担子送我去五校读书。那是我第一次离家住校。担子一头是两床沉甸甸的被子,一头是衣物和米,还有一罐子咸菜,仅此而已。

ㅤㅤ(2)三十年前,大年正月的乡村是热闹的。一路走过好几个村庄,地上都是红鲜鲜的爆竹纸,屋里都是笑声,空中飘着酒菜的香气。因为细雨,初泛青绿的原野上,只有我和母亲两个行人。

ㅤㅤ(3)担子很重,但一路泥泞,母亲不能放下歇肩,只能以换肩的方式来放松疼痛的肩膀。

ㅤㅤ(4)“姆妈,我来挑一截。”

ㅤㅤ(5)“不要的,我行。”

ㅤㅤ(6)草色稀淡,野雨如烟。穿过枫河北端的滩涂,再过一个水村,绕着一条溪水转到对面的山梁,顺着山道走下,径直穿过西湾的田野,到枫河入江的狭长河道时,乘渡船而过,爬上河埂,便可望见五校的校舍了。后面的路途是沉默的,只有细雨洒在盖物薄膜纸上的沙沙声和胶靴拔泥而出令人疲惫的声响。我们到达河边时,已是午后一点多了。河边无船,一条粗绳子横贯河面。对面,细雨落水,野渡无人。母亲已经累了,身子随着担子一起摇晃着。

ㅤㅤ(7)“姆妈,让我来。”我来到母亲身边。

ㅤㅤ(8)“我行。”母亲不让。她大声喊:“有人吗?有人吗?”

ㅤㅤ(9)岸上的红砖房门开了,一个人走下来。也不用划桨,人站在船上,手抓着粗绳,把船悠到对岸。那是个穿蓑戴笠的女人。她紧紧抓着绳子,看着我们,说:“那孩子,你先上来,帮你妈接一下!”

ㅤㅤ(10)我走上船,晃得站不稳。母亲说:“我行。”她挑着担子走上来,船大幅度晃动起来,差点没翻。 母亲嗫嚅着,没说话。

ㅤㅤ(11)女人不是渡船的,她是给挖沙船上的男人们做饭的。她不要钱,只是看着我们发出一连串地叹息,目送我们走进了五校。

ㅤㅤ(12)很快就报完名,我住进了宿舍。母亲帮我铺好被子,一边铺,一边流泪。被子湿了半边,她叮嘱我,一出太阳就抱出去晒。她跟我的同学们请求带我睡几夜,直到我晒干被子,但终于不放心,叮嘱我不要睡湿的这边。时间不早了,她也该走了。她站在走廊上,回头看着我。

ㅤㅤ(13)“我走了,你记得四点去换饭票啊!”

ㅤㅤ(14)我点点头。走廊上只有我一个人,还有几只叽叽喳喳的麻雀。

ㅤㅤ(15)“你一定别忘了。”她穿好了雨衣,走进细雨中。 看着母亲远去的背影,我的心里充满着少年的忧伤。

ㅤㅤ(16)她是在第三天赶来的。来的时候,我快上下午课了,便匆匆去食堂为她打饭。我打了半斤饭两个菜,一个炸酱,一个红烧肉,一共一块五毛五。在五校待过的同学都该知道,那个上海大厨做的炸酱和红烧肉是怎样的美味啊!

ㅤㅤ(17)“你一定要吃掉,我要上课了。”

ㅤㅤ(18)下课的时候,母亲已经走了。饭盒里,炸酱没动,十块红烧肉还剩七块,整整齐齐地挨着。酱红色的浓汁,隐隐的油光,肥厚的肉块儿。为她吃掉了三块红烧肉,我开心得流泪。那时候,我一周只有五块钱的伙食费。那是我在五校第一次吃红烧肉,也是最后一次。

ㅤㅤ(19)有一个黄昏,我到河堤上背课文,遇到了上次撑船的那个女子。她看着我说:“那天你妈妈回去时,胶靴里都是水。我让她坐在床上,帮她使劲儿拽,半天才拽下来。我收不住势头,一屁股坐在地上,摔得不轻。靴子拽下来,也把她的眼泪和哭声拽出来了。她是哭着走回去的。”

ㅤㅤ(20)她深深地看着我,又说:“你妈那天给我带了三块红烧肉,那是我吃过最好吃的红烧肉。”

ㅤㅤ(21)夕阳在天,河水粼粼。我沿着河堤跑起来。我不要她看见我的泪水……

(摘自《羊城晚报》2019年12月1日)

(1) 下列对文章的理解和分析不正确的一项是 ______

A.选文第(2)段写大年正月乡村的热闹与我和母亲路上的孤独形成对比。

B.选文第(15)段划线句这一环境描写烘托了“我”对母亲离开的伤感、不舍、担心、依恋等复杂的心绪。

C.文章结尾“我不要她看见我的泪水”,是怕她看见后笑话“我”的软弱。

D.文章以第一人称,用饱含深情的笔触,传达出母子情深。

(2) 概括本文写了母亲和“我”的哪几件事?

(3) 请从人物描写角度赏析第(10)段划线句的表达效果。

女人夺过,将被子摁在船板上,厉声说:“被子湿了还能晒,人死了就死了!”

(4) 有人认为,文中所写之事都和“我”上学有关系,应把题目《七块红烧肉》改为《上学记》,你赞同吗?结合文本,说说你的理解。

阅读下面文字,按要求作文。

感谢上苍,给我们一双发现美的眼睛,因为它,我们看到母爱如涓涓细流,父爱如伟岸高山;因为它,我感受到家乡的淳朴美丽,四季的如诗如画;因为它,我领略诗词歌赋的典雅,风流人物的潇洒……

请以“我眼中的 ______”为题,写一篇文章。

要求:( 1)把题目补充完整;(2)自选文体;(3)文中不得出现真实的姓名和校名。

答案和解析

1.【答案】【小题1】dì

【小题2】nì,霎时

【解析】答案:

(1)dì nì

(2)霎时 贮蓄

本题考查学生对字音、字形的识记能力。需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写。

汉字的音与形是密不可分的,大部分汉字字形不同,读音不同,意义不同,但汉字中又存在着很多的多音字、形近字和形声字,不易区分。因此,平时学习中对字音与字形辨析要到位,努力做到不误读,不误解,不误写。

2.【答案】学而不思则罔,落花时节又逢君,海日生残夜,随君直到夜郎西,夕阳西下,断肠人在天涯,乡书何处达,归雁洛阳边

【解析】答案:

①学而不思则罔(注意“罔”的书写)

②落花时节又逢君

③海日生残夜(注意“生”的书写)

④随君直到夜郎西

⑤夕阳西下 断肠人在天涯 乡书何处达 归雁洛阳边(注意“雁”的书写)

本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴。

1.保持良好的心态,培养识记兴趣。

2.多种方式相结合,提高识记效果。

3.提倡使用名句,巩固识记成果。

4.留心特别词句,规避识记误区。

3.【答案】C

【解析】ABD.正确;

C.有误,“恍然大悟”意思是对某一事物突然明白、突然醒悟。本句与前面的“突然”语意重复,使用不当。

故选:C。

本题考查成语使用正误的辨析。解答此题,平时要有大量的成语积累,还要结合句意表述,从词性、词义轻重、感情色彩、习惯用法等多方面考虑,确定正确选项。成语运用的常见错误有以下几种:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、语境不符等。

解答此题,需要我们正确理解成语的意思,辨清成语的感情色彩,还要结合语境分析其运用是否恰当。

4.【答案】C

【解析】ABD.正确;

C.有误,《茶馆》是老舍先生的话剧,不是小说。

故选:C。

本题考查学生识记文学常识的能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

做好本题需要平时学习中要做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

5.【答案】D

【解析】A.有误,“有没有坚强的意志”与“取得成功的关键”搭配不当,应去掉“有没有”。

B.有误,成分残缺,可将“通过”或“使”删去。

C.有误,否定不当,应去掉“不再”;

D.正确。

故选:D。

本题考查病句的辨析。解答此题,要掌握常见的病句类型并通读所有句子,在此基础上凭语感判断正误,如果不能判断的,可以提取句子主干,看搭配是否得当,找出病因。

病句辨析类答题技巧:①看主干,缩句。看句子主干有无问题,主谓宾是否都有,是否搭配不当。②看语序,尤其是形容词的顺序问题。③看搭配,比如说可以“提高能力”,却不能“养成能力”;可以“提高水平”,却不能“培养水平”。④有关联词的复句,主语相同,关联词置于主语后;主语不同的句子,关联词置于主语前。

6.【答案】C

【解析】首先研读材料,知道这道题是根据四季特点写的一组排比句;其次理清思路,了解四季的特点,如春季是万物复苏的季节,夏季是多雨的,万物生长迅速的季节,秋季是丰收的季节,冬季是白雪皑皑的季节;再次,根据季节特点选择合适的句子,春日踏青,绿茵遍野透出一股清新,所以第一个空应该选择③,夏日听雨,雨是千丝万缕或有时似瓢泼,雨中的一切朦朦胧胧,所以第二个空选择①,秋日看花,花叶相辉,不免让人想起秋天美丽的红枫叶,秋天天气也随着转凉,所以第三个空应该选择④,冬日看雪,雪是洁白无瑕的,所以最后一个空应该选择②.通过分析,本题的排序应该是:③①④②。

故选:C。

解答句子排序题的过程和方法:

第一步,研读材料。解答句子排序题,首先要认真阅读所给的句子,抓住中心,从而确定首句。

第二步,理清思路。不同体裁的文章,结构也会有所不同:记叙文的句序常常以时间空间或事物的发展为顺序;议论文的句序,常常把观点句放在前面,把材料句放在中间,把总结句放在后面;说明文同议论文一样,往往把事理句放在前面,把材料句放在后面;

第三步,抓住标志,抓住语言标志,如呼应的关联词语、暗示性词语,有指代意义的词语等;第四步,语感检验。通过前面三步,最后将初步排成的段落连起来读一读,看语意是否连贯,如果有不顺畅的感觉,即再予调整,直到感觉流畅为止。

本题考查的是学生的斯文条理性、语言表达的连贯性,检测学生的阅读理解能力、语言组织能力和思维判断能力。做本道题需要学生了解四季特点,根据特点选择相应的句子补充完善这段话。

7.【答案】C

【解析】ABD.正确;

C.有误,“贤弟”意思是敬称自己的弟弟,或.敬称别人的弟弟,也可是对弟子或年岁较幼之友的敬称。本句是对自己的谦称,用“贤弟”不恰当,可用“愚弟”或“小弟”。

故选:C。

本题考查语言的简明、连贯、得体。解答此题,要注意语言表达适合形式的特点和需要,符合表达者身份和接受者身份,符合特定的场合,再就是要有分寸感,会用谦敬词。

解答此题,要弄清题目要求,明确说话人的身份,可结合具体语境从语气、语意、表达方式等方面辨析作答。

8.【答案】B

【解析】本题考查了解名著内容的能力。

ACD.正确;

B.有误,“冷漠无情”错,原文中是这样描写的:“从此我总觉得这范爱农离奇,而且很可恶。”

故选:B。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文,是鲁迅先生在晚年回忆童年时期、少年时期、青年时期的人和事写成的文章。作者说,这些文章都是“从记忆中抄出来”的“回忆文”。本书共十篇。前五篇写于北京,后五篇写于厦门。

阅读名著要注意积累,要记住名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,做题时才能得心应手。

9.【答案】本题考查对名著内容的识记和理解。第一问,联系选文中“然而我已经不但自己不敢去想做孝子,并且怕我父亲去做孝子了”的内容可知出自《二十四孝图》;鲁迅认为二十四孝图主要目的是宣扬封建的孝道。他从自己小时阅读《二十四孝图》的感受入手,重点描写了在他本人在阅读“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事时的强烈反感;第二问,联系选文中“我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才觉得轻松”的内容可知,里面提到了“郭巨埋儿”的故事。郭巨埋儿通常指埋儿奉母,郭巨,晋代隆虑人(今河南省林州市人),原本家道殷实。父亲死后,他把家产分作两份,给了两个弟弟,自己独取母亲供养,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨的母亲非常疼爱孙子,自己总舍不得吃饭,却把仅有的食物留给孙子吃。郭巨因此深感不安,觉得养这个孩子必然影响供养母亲,遂和妻子商议:“儿子可以再有,母亲死了不能复活,不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。”当他们挖坑时,在地下二尺处忽见一坛黄金,上面写:“天赐孝子郭巨,官不得取,民不得夺。”夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。从此,郭巨不仅过上了好日子,而且孝顺的美名传遍天下;第三问,《二十四孝图》和问题相关的原文是:“我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才觉得轻松。然而我已经不但自己不敢再想做孝子,并且怕我父亲去做孝子了。家景正在坏下去,常听到父母愁柴米;祖母又老了,倘使我的父亲竟学了郭巨,那么,该埋的不正是我么?如果一丝不走样,也掘出一釜黄金来,那自然是如天之福,但是,那时我虽然年纪小,似乎也明白天下未必有这样的巧事。”此文章从当时的儿童读物谈起,忆述儿时阅读《二十四孝图》的感受,揭示封建孝道的虚伪和残酷。作品着重分析了“卧冰求鲤”“老莱娱亲”“郭巨埋儿”等孝道故事,指斥这类封建孝道不顾儿童的性命,将“肉麻当作有趣”“以不情为伦纪,诬蔑了古人,教坏了后人”。

答案:

《二十四孝图》。《郭巨埋儿》。指斥这类封建孝道不顾儿童的性命,将“肉麻当作有趣”,“以不情为伦纪,诬蔑了古人,教坏了后人”,形象地揭露了封建孝道的虚伪和残酷,揭示了中国儿童可怜。

【解析】《朝花夕拾》以记事为主,前七篇反映作者童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历。作品揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

10.【答案】【小题1】答案:

(1)示例:海内存知己,天涯若比邻。——王勃《杜少府之任蜀洲》

(2)如果学习中缺少学友之间的交流切磋,就必然会导致知识狭隘,见识短浅。

(3)示例:天下谁人不识君。

【小题2】

【小题3】

【解析】(1)本题考查名句积累。写出一句歌颂友情的古诗句并注明出处。如:桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。——李白《赠汪伦》

(2)本题考查语句含义。“独学而无友,则孤陋而寡闻”出自《礼记•学记》,独学:指独自学习,不了解外部动向。独自学习,无人切磋,则孤陋寡闻。这句话是说,如果学习中缺少学友之间的交流切磋,就必然会导致知识狭隘,见识短浅。

(3)本题考查班会课标题设计。围绕“交友”的主题进行设计,言简意赅,表达清晰,不超10个字。

综合读写题就是给出一段材料,考查学生的审题能力、语言组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

11.【答案】【小题1】满院盛开(环绕房屋) 流连忘返(沉醉其中)

【小题2】表达了诗人对菊花的喜欢,对菊花历经风霜而后凋(傲霜)品格的赞美。

【解析】1. 本题考查重点词语的理解。“绕”有环绕、围绕的意思,两句诗中的“绕”的主语不同,因此其表达的内容及效果也有不同。第一句“绕”字的主语是“秋丛”,即菊花,“秋丛绕舍”即菊花环绕着房前屋后,因此,这个“绕”写出菊花满院盛开。第二句“绕”字的主语是“主人”,即作者,“遍绕”写出诗人一遍遍绕着竹篱欣赏菊花,突出了赏菊时入迷、留连忘返。

2. 本题考查诗句所蕴含的情感。从句子中的“爱”字可以看出,作者直接抒发了对菊花的喜爱之情,后一句“更无花”指的是其他花草在秋季之前就凋零,而菊花在秋季怒放,表达了对菊花历尽风霜而后凋的品格的赞赏。

12.【答案】【小题1】舍弃,回头看,详细地,对……感到奇异

【小题2】C

【小题3】略

【小题4】略

【解析】(1)本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

①句意为:却丢下别人先离开了。委:舍弃。

②句意为:元方头也不回地走进家门。顾:回头看。

③句意为:元帝就把过江来的意图一五一十地告诉他。具:详细地。

④句意为:元帝对他的回答感到惊奇。异:对……感到奇异。

(2)本题考查对文言虚词“之”的理解能力。题干“更重问之”句意为并且又重问他一遍。之代词,代指他。

A.之:代词,代指他;

B.之:代词,代指它;

C.之:用于主谓之间,取消句子独立性;

D.之:代词,代指它;

故选:C。

(3)本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

①句中重点词语有:至,到。去,离开。句意为:到了中午友人还没有到,陈太丘丢下他而离开,陈太丘离开之后友人才到。

②句中重点词语有:尔,你。异,不同。句意为:你(今天说的)为什么跟昨天说的不一样呢?

(4)本题考查对文章主旨的理解与分析。细读文本,然后翻译文意可知,乙文中晋明帝对同一问题作出了不同回答。这些都告诉我们,同样的问题,从不同的角度来看待,就会有不同的结果,哪里有什么绝对的对错。

答案:

(1)①舍弃 ②回头看 ③详细地 ④认为……奇异/对……感到奇异

(2)C

(3)①到了中午友人还没有到,陈太丘丢下他而离开,陈太丘离开之后友人才到。

②你(今天说的)为什么跟昨天说的不一样呢?

(4)看问题的角度不同,答案则不同/对同一问题要从不同角度去探究。

参考译文:

(甲)

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在中午,过了中午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是人啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

(乙)

晋明帝才几岁的时候,一次,坐在元帝膝上。当时有人从长安来,元帝向他问起洛阳的情况,不觉伤心流泪。明帝问父亲什么事引得他哭泣,元帝就把过江来的意图一五一十地告诉他。于是问明帝:“你看长安和太阳相比,哪个远?”明帝回答说:“太阳远。没听说过有人从太阳那边来,显然可知。”元帝对他的回答感到惊奇。第二天,召集群臣宴饮,就把明帝这个意思告诉大家,并且又重问他一遍,不料明帝却回答说:“太阳近。”元帝惊愕失色,问他:“你为什么和昨天说的不一样呢?”明帝回答说:“现在抬起头就能看见太阳,可是看不见长安。”

文言知识积累:

以:

①<动>因袭;遵循。《过秦论》:“蒙故业,因遗策,南取汉中。”

②<动>接续。《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》:“加之以师旅,因之以饥馑。”

③<动>依照。《庖丁解牛》:“批大郤,导大窾,因其固然。”

④<动>顺应。《察今》:“变法者因时而化。”

⑤<名>原因;机会。《孙雀东南飞》:“于今无会因。”

⑥<介>介绍动作行为发生的原因,可译为“因为”、“由于”。《谏太宗十思疏》:“恩所加,则思无因喜以谬赏。”

⑦<介>介绍动作行为的依据,可译为“依靠”、“凭借”。《廉颇蔺相如列传》:“因宾客至蔺相如门谢罪。”

13.【答案】【小题1】C

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】(1)本题考查对文章内容的理解。

ABD.正确;

C.有误,不是怕被女人看见笑话“我”,而是不想让她看见“我”的泪水,进而让母亲知道。所以“是怕她看见后笑话我的软弱”表述有误。

故选:C。

(2)本题考查故事情节的概括。(1)一(11)写母亲千辛万苦送我上学,一路上不让“我”背行李。(12)一(15)写母亲帮“我”铺被子;母亲因“我”要睡湿的被子而流泪,请求同学带“我”睡几夜。(16)—(18)写母亲来看“我”“我”打了炸酱和红烧肉,嘱咐母亲把菜吃掉她却把菜留给“我”。

(3)本题考查人物描写的方法。“女人夺过,将被子摁在船板上,厉声说:‘被子湿了还能晒,人死了就死了’”,句中“夺”“摁”是女人的动作,此处使用了动作描写的方法,写出了女人动作的敏捷,也可以看出女人在危急情况下敏捷的反映,“被子湿了还能晒,人死了就死了“是女人说的话,运用了语言描写。对女人的动作描写、语言描写,体现了女人对“我”和母亲的担心,说明了女人的善良。

(4)本题考查标题的理解。解答本题只要言之有理即可。《上学记》能概括出母亲送“我”去上学的主要内容。《七块红烧肉》这个标题造成悬念,能起到吸引读者的目的。以小见大,更能体现母亲的优秀品质,在“我”家庭困窘的情况下,母亲自己舍不得吃红烧肉,把它留给撑船的女子,能体现母亲勤俭节约、知恩图报的优秀品质。“我”把红烧肉留给母亲,也体现了“我”对母亲的孝心。相比较而言《七块红烧肉》为题更好一些。

答案:

(1)C;

(2)母亲千辛万苦送我上学,一路上不让“我”背行李;母亲帮我铺被子;母亲因“我”要睡湿的被子而流泪,请求同学带“我”睡几夜;母亲来看“我”,“我”打了炸酱和红烧肉,嘱咐母亲把菜吃掉,她却把菜留给“我”。

(3)运用动作、语言描写。“夺”“摁”两个动词,生动形象地写出了女人动作之快(或心情迫切),体现了当时危险的情形,表现了女人对“我”和母亲的担心(或女人善良的品质)。

(4)示例1:赞同。《上学记》概括了全文主要内容。

示例2:不赞同。《七块红烧肉》以小见大,表现文章的主旨。“七块红烧肉”凝聚了贫苦年代可贵的真情(或表现了母亲节俭吃苦、知恩图报的品质,或表现了母子深情);设置悬念,引起读者的阅读兴趣。

这篇文章主要讲母亲挑着担子送“我”去五校读书,反复叮嘱“我”不要睡湿的这边被子,母亲来看“我”,“我”为母亲打了饭菜,结果母亲并没有吃肉,而是把肉给了撑船的女子,表现了母亲对“我”的爱以及母亲的勤俭节约、知恩图报的品质。

解答概括事件类习题,关键要整体感知文章内容,理清文章思路,根据人物及事件内容概括出切题的答案。一般形式为:什么人在什么情况下做了什么事,结果如何。

14.【答案】我眼中的月亮 月亮离地球的距离其实并没有改变,但它在我眼中,却愈行愈远。

童年时,月亮曾离我是那样近。

那时,我住在祖父的院子里,矮院墙围起一棵老桂树,树尖衔着枚圆月亮。圆月里,还有婆娑的桂影轻轻摇曳。

祖父总是知道关于月亮的许多事,他常与我讲,嫦娥为了保护神药是如何飞上天宫的,桂树又是怎样被砍了千年而不倒的。见我脸上有惊异的神色,他的神采便更加飞扬,眉毛都似乎要飞上天了。他也会和我说些“用手指着月亮,半夜会被咬耳朵”之类吓小孩的话。见我被吓得只敢用余光瞥月亮时,他又毫不掩饰地大笑起来,脸上有着几分与年龄不大相符的调皮神情。夜空中,总有那么一颗星星紧挨着月亮,就像是我粘着祖父一般。我常想,我一定要一直依偎在祖父身旁,看着他额上如老桂树年轮一般的痕迹,一点一点变深……

那时月亮离我多近啊!近到仿佛可以望见月宫中的琼楼玉宇,看清那棵怎样也砍不倒的老桂树,洒落了一地的桂花。月亮似乎伸手就可以触到,那么凉、那么滑,又被露水打湿,一不小心,就从手中溜走了。

院里,留着满院清香,一地金黄的桂花。

上学时,夜中不寐,我常推窗起坐。城市里的楼房高,月亮也变高了。祖父此时也该望着月亮吧。记得与祖父分别时,他同往常一般笑意吟吟,只留一句:无论遇到什么困难,都要坚持啊!

我定睛望着,视线渐渐模糊,朦胧间,看见月中有个清影正自起舞,如惊鸿,似飞练。待想看真些,夜却深了。月亮悄然西沉,只留下冰冷的香气,似缥缈的桂花香。

看来今后,是再也见不到嫦娥了呢。

再后来,祖父就无声无息地消失了。我宁愿说他消失了,仿佛这样,他就不会渐渐淡出我的生活,直至找不到半点踪迹。回到从前那个院里,我望着空中的月亮,倏然发现,月亮如今那样远,如冰轮,似玉盘,灿烂华严,不容亲近。从前触手可及的月亮,如今再不复寻。空挂于黑夜中的,是我永不能望、不能及的广寒梦境。

成长是多变的,也许今天还在泥土的温床里,明天就要接受风雨的洗礼。就像是在漫起迷雾的森林里,即使孤独、无助,仍要硬着头皮向前走。我们总要学会如何守着内心的温暖,去笑对外面的世界。就犹如开垦一片满是芒刺的麦田,双手难免会被刺痛,但芒刺除尽后,田野上呈现的又是另一番景象。不管前路有多崎岖,只要走的方向正确,就比站在原地更接近幸福。

眼中的月亮已然越行越远,但我明白它与祖父的意思--向前走,别回头!

【解析】这是一道半命题作文题目。“我眼中的 ”,“我眼中的”一词说明此文应该写生活中自己观察和发现的美好、新鲜、有趣的事情,并写出事物的独特之处,表达自己的真情实感。如我眼里的世界,我眼里的亲人朋友,我眼里的名人名著,我眼里的山河景物,我眼里的乡情民风,我眼里的时光,我眼里的幸福……可以写自己身边的亲人、同学、朋友,表现他们的思想、品质、性格、特点等;可以写发生在自己身边的事,通过写事来写自己的感受、感悟;也可以侧重写自己身边的情和爱,特别是亲情、友情;也可以写自己身边的景色,比如写自己家乡或学校四季的景色变化,通过写景来表现自己对自然、生活的观察、感受、思考和感悟。此文应紧扣个人独特的体验和感受,首先写清楚明白什么,然后重点写为什么明白,要写出真情实感。据此分析补充完整题目作文即可。

这是一篇以物喻人、以物寓情的好文章。作者眼中的月亮,从儿时的亲近、明亮到长大后变得冰凉、遥远,而这,都与祖父有关--月下的庭院里,祖父给年幼的作者讲着嫦娥奔月、吴刚伐桂的故事,明亮的月光下祖孙相依、笑声阵阵;长大后远离祖父生活的作者,再看月亮时已感模糊,而在祖父去世后更觉月亮的遥远和凄清。“从前触手可及的月亮,如今再不复寻”,此时此刻,月亮其实成了祖父的象征,二者早已经浑然一体。虽然失去祖父后的日子是寒凉而迷茫的,但是祖父对作者的影响却是深远的,为她的成长之路打造了坚强的足音,那就是--守着内心的温暖,笑对外面的世界,向前走,别回头!

相关试卷

这是一份2022-2023学年江苏省无锡市惠山区九年级(上)期末语文试卷(含详细答案解析),共21页。试卷主要包含了单选题,默写,名著阅读,现代文阅读,文言文阅读,诗歌鉴赏,作文,其他等内容,欢迎下载使用。

这是一份2022-2023学年江苏省无锡市惠山区七年级(下)期末语文试卷(含答案解析),共16页。试卷主要包含了 【爱国情怀抒发】等内容,欢迎下载使用。

这是一份江苏省无锡市惠山区2022-2023学年七年级下期末语文试卷(含答案),共18页。试卷主要包含了单选题,默写,名著阅读,语言表达,现代文阅读,文言文阅读,作文,其他等内容,欢迎下载使用。