所属成套资源:人教统编版语文必修上册PPT课件全套

高中语文人教统编版必修 上册6.2 插秧歌精品达标测试

展开

这是一份高中语文人教统编版必修 上册6.2 插秧歌精品达标测试,文件包含第62课《插秧歌》练习-高一语文同步精品课堂统编版必修上册解析版docx、第62课《插秧歌》练习-高一语文同步精品课堂统编版必修上册原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共16页, 欢迎下载使用。

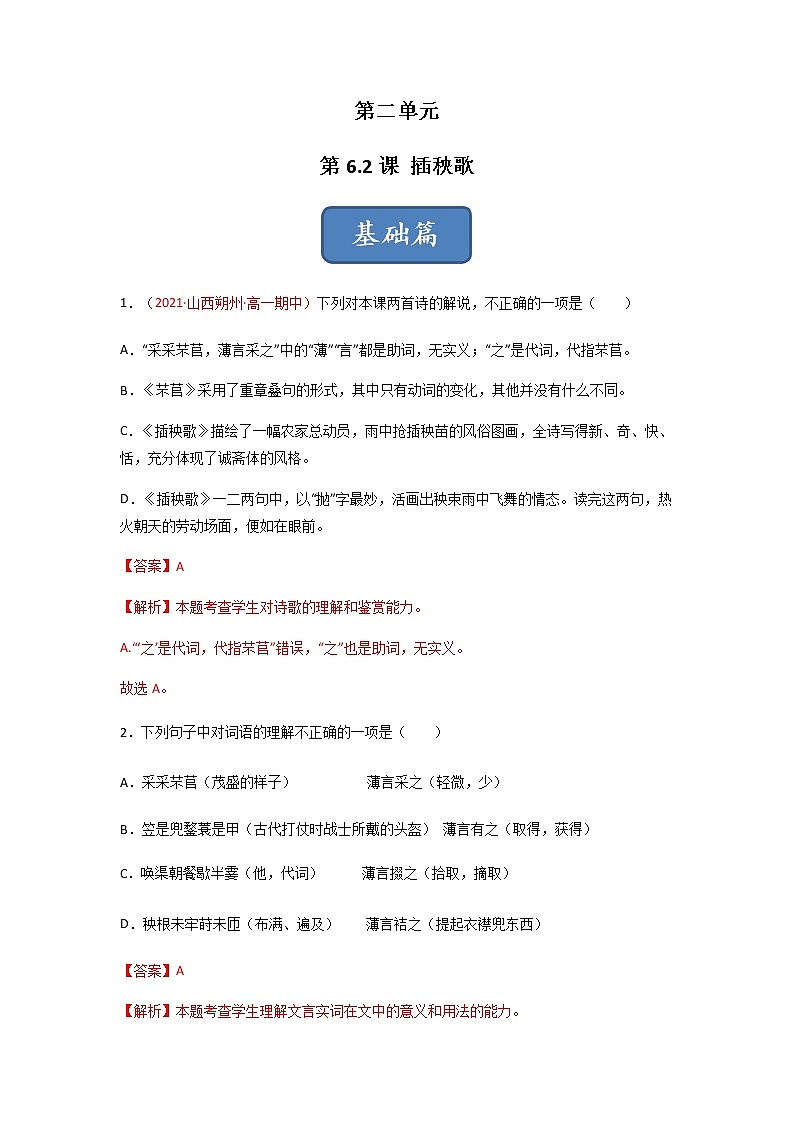

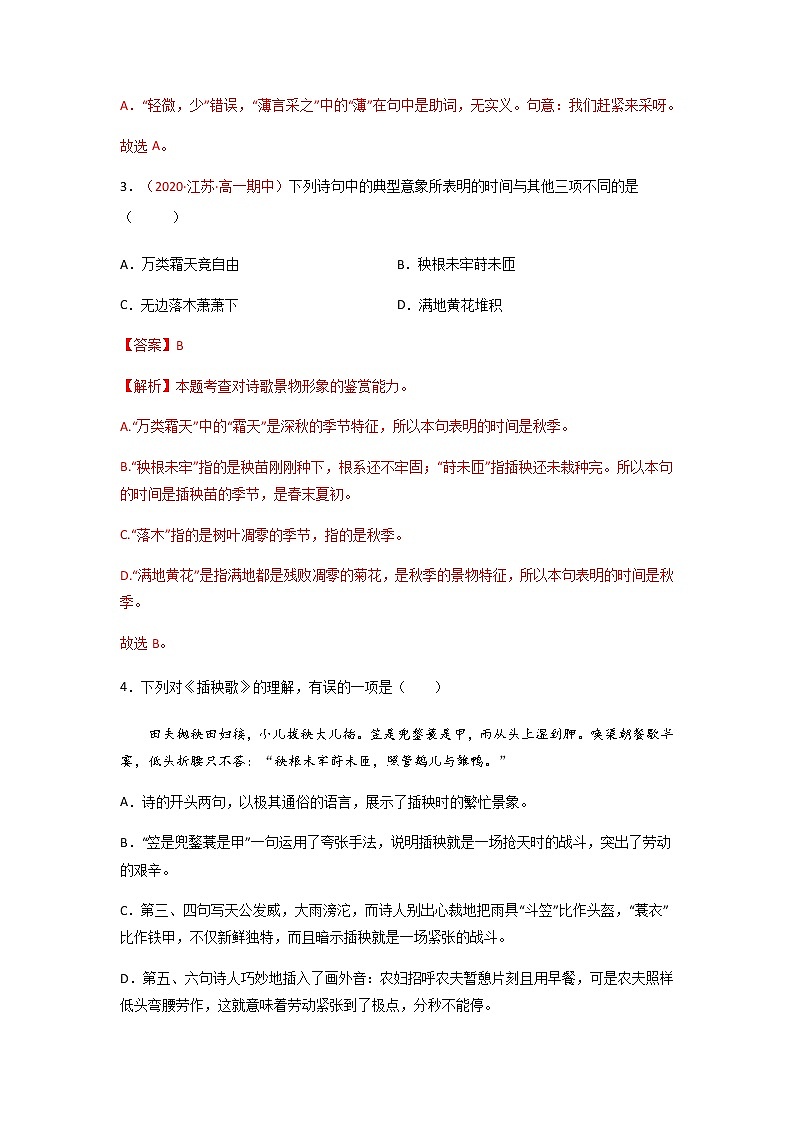

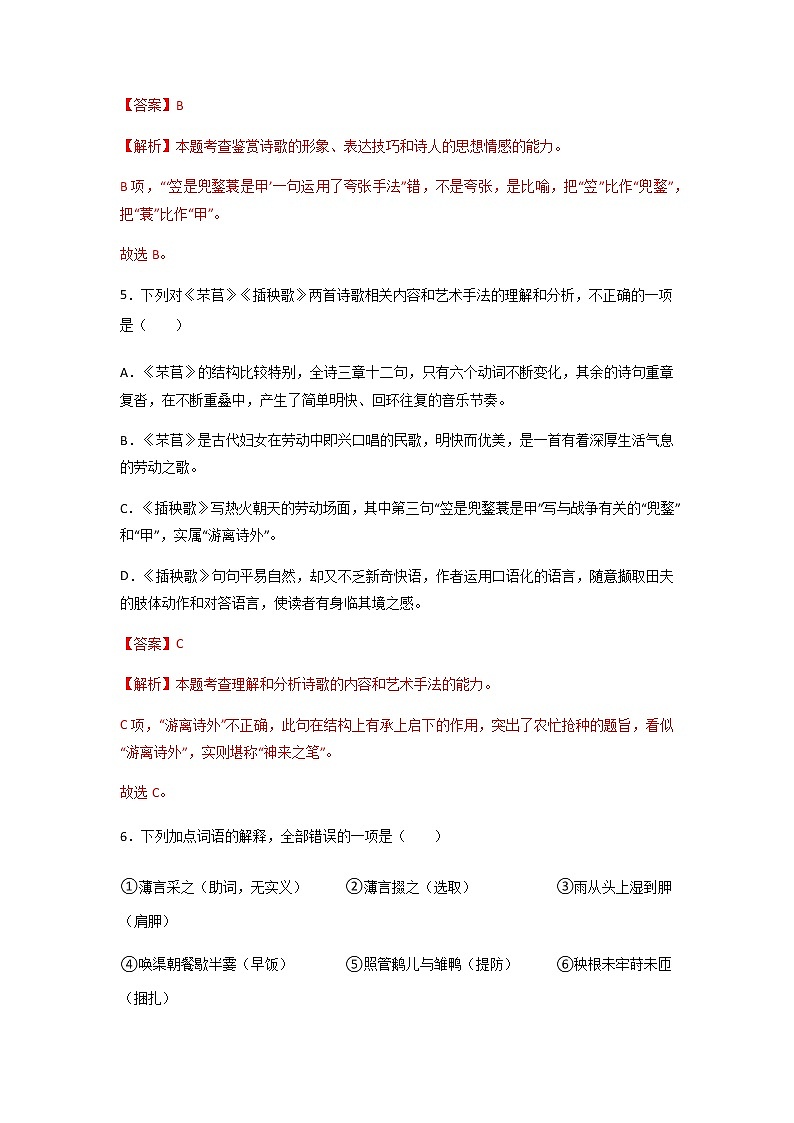

第二单元第6.2课 插秧歌1.(2021·山西朔州·高一期中)下列对本课两首诗的解说,不正确的一项是( )A.“采采芣苢,薄言采之”中的“薄”“言”都是助词,无实义;“之”是代词,代指芣苢。B.《芣苢》采用了重章叠句的形式,其中只有动词的变化,其他并没有什么不同。C.《插秧歌》描绘了一幅农家总动员,雨中抢插秧苗的风俗图画,全诗写得新、奇、快、恬,充分体现了诚斋体的风格。D.《插秧歌》一二两句中,以“抛”字最妙,活画出秧束雨中飞舞的情态。读完这两句,热火朝天的劳动场面,便如在眼前。【答案】A【解析】本题考查学生对诗歌的理解和鉴赏能力。A.“‘之’是代词,代指芣苢”错误,“之”也是助词,无实义。故选A。2.下列句子中对词语的理解不正确的一项是( )A.采采芣苢(茂盛的样子) 薄言采之(轻微,少)B.笠是兜鍪蓑是甲(古代打仗时战士所戴的头盔) 薄言有之(取得,获得)C.唤渠朝餐歇半霎(他,代词) 薄言掇之(拾取,摘取)D.秧根未牢莳未匝(布满、遍及) 薄言袺之(提起衣襟兜东西)【答案】A【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。A.“轻微,少”错误,“薄言采之”中的“薄”在句中是助词,无实义。句意:我们赶紧来采呀。故选A。3.(2020·江苏·高一期中)下列诗句中的典型意象所表明的时间与其他三项不同的是( )A.万类霜天竞自由 B.秧根未牢莳未匝C.无边落木萧萧下 D.满地黄花堆积【答案】B【解析】本题考查对诗歌景物形象的鉴赏能力。A.“万类霜天”中的“霜天”是深秋的季节特征,所以本句表明的时间是秋季。B.“秧根未牢”指的是秧苗刚刚种下,根系还不牢固;“莳未匝”指插秧还未栽种完。所以本句的时间是插秧苗的季节,是春末夏初。C.“落木”指的是树叶凋零的季节,指的是秋季。D.“满地黄花”是指满地都是残败凋零的菊花,是秋季的景物特征,所以本句表明的时间是秋季。故选B。4.下列对《插秧歌》的理解,有误的一项是( )田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”A.诗的开头两句,以极其通俗的语言,展示了插秧时的繁忙景象。B.“笠是兜鍪蓑是甲”一句运用了夸张手法,说明插秧就是一场抢天时的战斗,突出了劳动的艰辛。C.第三、四句写天公发威,大雨滂沱,而诗人别出心裁地把雨具“斗笠”比作头盔,“蓑衣”比作铁甲,不仅新鲜独特,而且暗示插秧就是一场紧张的战斗。D.第五、六句诗人巧妙地插入了画外音:农妇招呼农夫暂憩片刻且用早餐,可是农夫照样低头弯腰劳作,这就意味着劳动紧张到了极点,分秒不能停。【答案】B【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、表达技巧和诗人的思想情感的能力。B项,“‘笠是兜鍪蓑是甲’一句运用了夸张手法”错,不是夸张,是比喻,把“笠”比作“兜鍪”,把“蓑”比作“甲”。故选B。5.下列对《芣苢》《插秧歌》两首诗歌相关内容和艺术手法的理解和分析,不正确的一项是( )A.《芣苢》的结构比较特别,全诗三章十二句,只有六个动词不断变化,其余的诗句重章复沓,在不断重叠中,产生了简单明快、回环往复的音乐节奏。B.《芣苢》是古代妇女在劳动中即兴口唱的民歌,明快而优美,是一首有着深厚生活气息的劳动之歌。C.《插秧歌》写热火朝天的劳动场面,其中第三句“笠是兜鍪蓑是甲”写与战争有关的“兜鍪”和“甲”,实属“游离诗外”。D.《插秧歌》句句平易自然,却又不乏新奇快语,作者运用口语化的语言,随意撷取田夫的肢体动作和对答语言,使读者有身临其境之感。【答案】C【解析】本题考查理解和分析诗歌的内容和艺术手法的能力。C项,“游离诗外”不正确,此句在结构上有承上启下的作用,突出了农忙抢种的题旨,看似“游离诗外”,实则堪称“神来之笔”。故选C。6.下列加点词语的解释,全部错误的一项是( )①薄言采之(助词,无实义) ②薄言掇之(选取) ③雨从头上湿到胛(肩胛)④唤渠朝餐歇半霎(早饭) ⑤照管鹅儿与雏鸭(提防) ⑥秧根未牢莳未匝(捆扎)A.①③⑤ B.②④⑥ C.①③④ D.②⑤⑥【答案】B【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。理解文言实词意思的技巧:从语法搭配的角度辨析词性;从词义搭配的角度推测词义;从语境暗示的角度推断词义;从字形构成的角度推测词义;从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义;从句子结构对称的角度推断词义;从字音字形通假的角度推断词义。解答此类题目时,首先应审题,明确选择的要求,如本题“下列加点词语的解释,全部错误的一项”,这是针对文言实词中一词多义现象设题,然后根据词语在句中的位置以及上下文确定义项。②本句意为“摘下(车前草的叶子)”,掇,拾取,摘取。④本句意为“呼唤他们来吃早饭并休息一会儿”,朝餐,名词作动词,吃早饭。⑥本句意为“稻秧的根还没栽稳,稻田还没插满”,匝,布满、遍及。故选B。【点睛】理解文言实词的意思,可以采取因文定义法:由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体意项。答题时要把实词放回到原文语境中,结合上下文意思去理解。可采取代入原文法、课内回顾法、成语迁移法。可将词义代入文中,结合上下文的语境来判断对错。结合语境,理解实词含义,要注意一词多义、古今异义、通假字、词类活用等。要分析形旁,推求字义。从字音相同推测通假字,通过语法特征推断出词性,用互文见义对照解释前后词。7.(2022·黑龙江·双鸭山一中高二开学考试)在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过20个字。中国是一个农业国,自古以来人们依土地而生,自然的山山水水养育了我们,所以________,追求人与自然的和谐。山坚毅不拔,沉静、博大、深厚;水至柔至利,屈曲有致,既可润物无声,又能摧枯拉朽。山的阳刚与水的阴柔相生相合,便是宇宙无限的生机。当春风吹来的时候,________;当夏天来临的时候,人在自然生命的苍翠中感到生命的蓬勃;当秋景的宁静疏落,让人体会收获过后的宁静和天高云淡的旷远;而冬日的萧瑟空寂,让人感受到了生命的艰难和顽强。人在山川的变化中,找到了自己情绪的寄托,获得精神的安顿。因此______,望水则情溢于水。【答案】 我们尊重自然、热爱自然 人在自然生命的萌动中感到美好的希望 观山则情满于山【解析】本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。考生作答时应结合上下文语境分析,按照话题一致的原则或时间顺序、逻辑顺序等排列。①处,由“自然的山山水水养育了我们”可知,第一句话是一个因果关系的复句,此处应该谈我们如何对待自然,从而表达对自然感恩,这样也能和后文“追求人与自然的和谐”相衔接。②处,第四句是一个排比句式,按照“人在自然生命的苍翠中感到生命的蓬勃”的句式仿写即可,仿写内容对应的季节应是春天,表达对春天感受的意思即可。③处,相当于名句默写或对对联,考生如熟悉“观山则情满于山,写海则意溢于海”很容易补写出来,对应上文句子“人在山川的变化中”,可知此处中心内容是“山”,句式结构根据“观海则意溢于海”写出即可。8.(2021·福建省永春第一中学高一期中)下面是某校一则启事初稿的片段,其中有五处词语使用不当,请找出并作修改。海棠文学社向全体社员公开收集“我爱家乡”专刊稿件。稿件内容要求反馈家乡的风土人情,推荐家乡的突出成就,努力传扬正能量。错别字、病句一律自行斧正,力求“零差错”。【答案】“收集”改为“征集”;“反馈”改为“反映”;“推荐”改为“推介”;“传扬”改为“传播”或“传递”;“斧正”改为“改正”【解析】本题考查学生语言语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动的能力。能力层级为表达运用E。得体的重点是分清文学类语体色彩、实用类语体色彩和口语类语体色彩,前两种属于书面语,并且还要正确应用日常交际中的谦辞、敬辞。表达得体要注意恰当地选用褒义词、贬义词、中性词。得体类题考查包括用词得体、分寸得当、身份相符、场合相配、角色转换、语体转换等。本段材料是某校一则启事。“海棠文学社向全体社员公开收集‘我爱家乡’专刊稿件”中,“收集”用词不当,招收聚集。语境说的是学校向学生征集稿件,因此可以改为“征集”。“稿件内容要求反馈家乡的风土人情”中,“反馈”是指(信息、反映等)返回。语境中说的是稿件能表现家乡的的风土人情,可改为“反映”。反映是把客观事物的本质表现出来。“推荐家乡的突出成就”中,“推荐”,是把好的人或事物向人或组织介绍,希望任用或接受。语境表达的是推荐介绍的意思,因此可以改为“推介”。“努力传扬正能量”中,“传扬”与“能量”搭配不当,可改为“传播”或“传递”。“错别字、病句一律自行斧正”中,“斧正”,是请人修 改诗文的客气话。语境中说的是自己修改。因此改为“改正”。【点睛】语言表达得体,主要是指使语言体现语境和语体的要求。所谓“语境”包括内容(词语、句子、段落和整体和谐)、场合(时间、地点、氛围),说话的对象(称谓、语气),目的(说什么、怎么说)以及说话人自己的身份;所谓“语体”主要指是口语(谈话、演讲、辩论、广播稿)还是书面语(政论语体、科技语体、文艺语体、应用语体)。前者要求通俗易懂、多用短句、不用文言词。后者须根据所使用的文体而定,例如应用语体包括启事、通知、申请(假条通俗易懂、简洁平实),广告(形象生动、多用修辞),广播稿(通俗化、口语化)等。9.补写出下列句子中的空缺部分。(1)《诗经·芣苢》一诗通过动词的变换,将劳动的细节和劳动的过程真实地表现出来。其中,由“_______________”到“_________________”,是对采摘过程的细腻观察;由“________________”到“__________________”,是对收工时满载而归的叙写。(2)杨万里《插秧歌》中“__________________,__________________”两句,运用比喻手法点明雨中抢插的情形,写出了农事的紧张与农家的艰辛。【答案】 薄言掇之 薄言捋之 薄言袺之 薄言襭之 笠是兜鍪蓑是甲 雨从头上湿到胛【解析】本题考查默写常见的名句名篇的能力。名句默写分为两大类,一是给出语境的理解性默写,二是给出上句出下句的直接默写。本题属于前者,解答时,默写要注意字形,而字形和字义分不开,学生应借助字义来识别字形。易错字:(1)掇,捋,袺,襭;(2)兜,鍪,胛。【点睛】虽然高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,但该如何识记这些课内的名句,仍然需要一定的技巧:(1)要突破生僻难写字。(2)要注意同音异义词。(3)要注意同义异形词。(4)要留意具体环境。(5)要留心语句顺序。(6)要注意语句出处。阅读下面这首宋诗,完成各题。插秧歌杨万里田夫把秧田妇接,小儿拔秧大儿插。笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。10.本诗的体裁是______。11.这首诗的理解和赏折,不正确的一项是( )A.“田夫”“田妇”“大儿”“小儿”,可知农家是大小总动员,突出插秧繁忙、紧张。B.“抛”“接”“拔”“插”真切地展现了插秧时的分工明确,井然有序,点明题目。C.“笠是兜鍪蓑是甲”句比喻新颖,化板滞为飞动,形成一股灵动的气势,耐人回味。D.全诗描写农民在雨中插秧的劳动情景,典雅新奇的用语使农事的轻松之感跃然纸上。12.面对吃饭歇息的招呼,农人为什么“不答”?请结合具体内容简要分析。【答案】10.古体诗11.D12.农人挂念的是“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭”。秧苗刚插下去还不牢固,而且这块田的秧还没有插完,此时要看管好饲养的鹅和雏鸭,提防它们来捣乱。最后农人的回答看似答非所问,实则传神地反映了农事的劳身与劳心。【解析】10.本题考查学生掌握诗歌体裁的能力。《插秧歌》是一首古体诗。古体诗是与近体诗相对而言的诗体。近体诗形成前,各种汉族诗歌体裁。从诗句的字数看,有所谓四言诗、五言诗、七言诗和杂言诗等形式。11.本题考查学生理解和赏析诗歌内容、语言、表达技巧等的能力。D.“典雅新奇的用语使农事的轻松之感跃然纸上”错误,根据全诗来看,语言并不典雅新奇,而是通俗浅白,反映的也是农事的艰辛。故选D。12.本题考查学生评价诗歌思想内容的能力。“低头折腰只不答”,这是写农夫的反应:他仍然保持着插秧的姿势,手脚不停地忙着,仿佛连抬起头来望一眼的功夫也没有。这里,“只不答”,并不是说他对农妇的呼唤置若罔闻,一声不吭,而是说他没有答应农妇“歇半霎”的请求。事实上,农夫用别的话题将农妇支吾了开去。“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭”,便是农夫的答话。言外之意是,在这当口,农夫没有时间歇息。话虽简短,意实明了。同时农夫还嘱咐妻子:照管好家中饲养的雏鸭,提防它们来田里作践。真是时时尽力,事事操心。农家的勤劳、艰辛,全部凝聚在这朴实的答话中。(2022·广东江门·高一期末)阅读下面两首诗歌,完成下面小题。插秧歌【宋】杨万里田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。笠是兜鏊蓑是甲,雨从头上湿到胛。唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。秧根未牢莳未匝①,照管鹅儿与雏鸭。插秧诗【后梁】契此和尚手把青秧插满田,低头便见水中天。六根清净方为道,退步原来是向前。注:①莳:移栽植物。这里指插秧。匝:满。未匝:指这块田里还没有栽插完毕。13.下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )A.两首诗歌都描写了农人插秧的景象,语言朴素。B.《插秧歌》开篇连用四个动词描写热火朝天的插秧场面,语言生动准确。C.“低头折腰只不答”,农夫一直保持弯腰插秧的姿势,懒得回答农妇的呼唤。D.《插秧歌》运用手法多样,形式更为活泼,《插秧诗》重在说理,更为朴实。14.“摹景说理”是《插秧诗》不同于《插秧歌》的一个特点。请简要概括分析《插秧诗》所说之哲理。【答案】13.C14.诗歌写插秧时“低头”能看见水中天空,说明人在谦卑时心胸会变得坦荡宽广;写插秧时的“退步”其实是向前行进,说明人主动退让反而是在走向成功。【解析】13.本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言的能力。C.“懒得回答农妇的呼唤”错误,结合前面“唤渠朝餐歇半霎”可知,农夫起早出工,直到现在还水米未沾,说明农事已紧张到极点,“低头折腰只不答”,这是写农夫的反应,他仍然保持着插秧的姿势,手脚不停地忙着,仿佛连抬起头来望一眼的功夫也没有,这里,“只不答”,并不是说他对农妇的呼唤置若罔闻,一声不吭,而是说他没有答应农妇“歇半霎”的请求,事实上,农夫用别的话题将农妇支吾了开去,“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭”,便是农夫的答话。故选C。14.本题考查学生分析诗歌思想主旨的能力。“手把青秧插满田”中的“田”实际上是指人们的心田,而“插秧”动作是指人们日常生活中身口意的一切所作所为,如睹物闻声、行走坐卧、语默动静等。整句话的意思是,犹如青秧插满水田一样,人们平时的一切思想、行为和语言等都是在犹如虚空般的如来藏的光明中生起和消失,虽然如此,如来藏空性和光明的本性从来就没有动摇和迁变过;“低头便见水中天”,“低头”比喻息灭所有妄想和杂念,将所有注意力全部收回来观察自己的身心,也是为人处世中的谦卑,“便见水中天”意为“可以领悟到身心和外境世界的真正面目就像一望无际的虚空一样”,这里由插秧的“低头”动作来阐释为人处世的谦卑姿态。“退步原来是向前”中的“退步”比喻将平时关注外境的注意力扭转过来,觉照自己的身心,是生活中的退让。凡夫不能觉悟的原因就是不肯“退步”,只知道“向前”。任何一个人只要肯“低头”、肯“退步”,就一定能渐渐了悟诸法的真相,所以诗中说“退步原来是向前”。这里由插秧的“退步”来阐释为人处世中的退让。

相关试卷

这是一份人教统编版必修 上册6.2 插秧歌精品同步达标检测题,文件包含62《插秧歌》分层练习-高一语文同步精品课堂统编版必修上册原卷版docx、62《插秧歌》分层练习-高一语文同步精品课堂统编版必修上册解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共24页, 欢迎下载使用。

这是一份人教统编版必修 上册6.2 插秧歌精品当堂检测题,文件包含62《插秧歌》分层练习-2023-2024学年高一语文同步精品课件+分层练习统编版必修上册原卷版docx、62《插秧歌》分层练习-2023-2024学年高一语文同步精品课件+分层练习统编版必修上册解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共24页, 欢迎下载使用。

这是一份人教统编版必修 上册10.2* 师说精品精练,文件包含第102课《师说》练习-高一语文同步精品课堂统编版必修上册解析版docx、第102课《师说》练习-高一语文同步精品课堂统编版必修上册原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共27页, 欢迎下载使用。