高中人教统编版第一单元 食物生产与社会生活第1课 从食物采集到食物生产授课ppt课件

展开

这是一份高中人教统编版第一单元 食物生产与社会生活第1课 从食物采集到食物生产授课ppt课件,共35页。PPT课件主要包含了单元导引,古代近代现代,本课总览,一采集渔猎阶段,农业出现的意义,小练笔,古巴比伦,古代埃及,古代中国,秦汉-隋唐等内容,欢迎下载使用。

主线:食物生产对人类社会生存与发展的影响掌握三方面内容: 1.从食物采集到食物生产 2.新航路开辟后的食物物种交流 3.现代食物的生产、储备与食品安全抓住三个重点: 1.农业的出现对人类社会的革命性影响 2.物种的交流对人类历史的影响 3.现代农业技术的两重性

第1课 从食物采集到食物生产

课标要求:(1)知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义; (2)知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。

第一单元 食物生产与社会生活

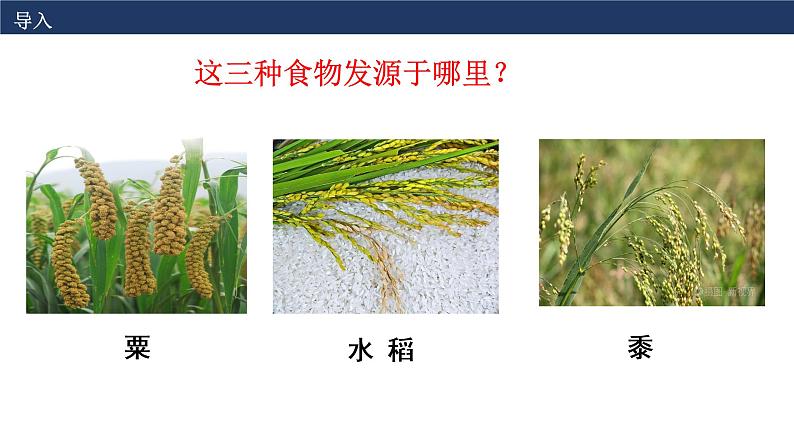

这三种食物发源于哪里?

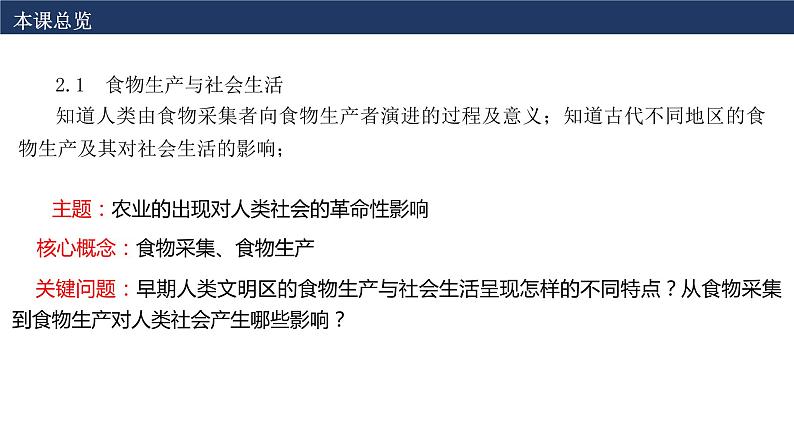

主题:农业的出现对人类社会的革命性影响

核心概念:食物采集、食物生产

关键问题:早期人类文明区的食物生产与社会生活呈现怎样的不同特点?从食物采集到食物生产对人类社会产生哪些影响?

2.1 食物生产与社会生活 知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响;

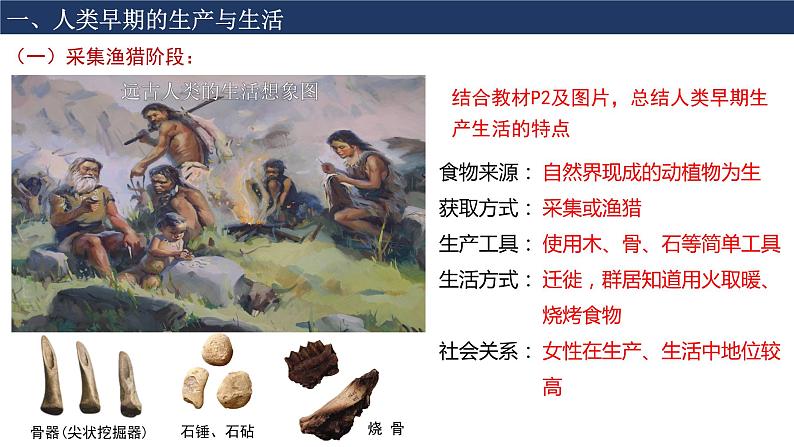

一、人类早期的生产与生活

结合教材P2及图片,总结人类早期生产生活的特点

食物来源:获取方式:生产工具:生活方式:社会关系:

自然界现成的动植物为生采集或渔猎使用木、骨、石等简单工具迁徙,群居知道用火取暖、烧烤食物女性在生产、生活中地位较高

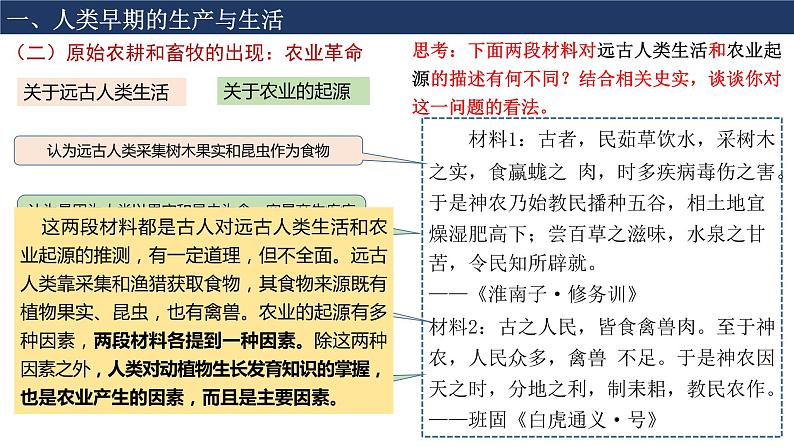

思考:下面两段材料对远古人类生活和农业起源的描述有何不同?结合相关史实,谈谈你对这一问题的看法。

材料1:古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃蛖之 肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜燥湿肥高下;尝百草之滋味,水泉之甘 苦,令民知所辟就。 ——《淮南子·修务训》 材料2:古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽 不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。 ——班固《白虎通义·号》

(二)原始农耕和畜牧的出现:农业革命

认为远古人类采集树木果实和昆虫作为食物

认为远古人类以禽兽的肉作为食物。

认为是因为人类以果实和昆虫为食,容易产生疾病或中毒,于是发明了农业,播种五谷作为食物

认为是认为是因为人口增长,禽兽不足,于是发明农业。

这两段材料都是古人对远古人类生活和农业起源的推测,有一定道理,但不全面。远古人类靠采集和渔猎获取食物,其食物来源既有植物果实、昆虫,也有禽兽。农业的起源有多种因素,两段材料各提到一种因素。除这两种因素之外,人类对动植物生长发育知识的掌握,也是农业产生的因素,而且是主要因素。

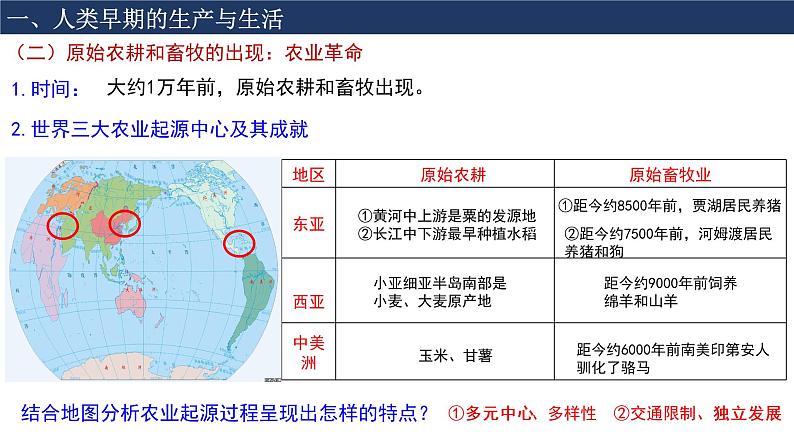

①黄河中上游是粟的发源地②长江中下游最早种植水稻

①距今约8500年前,贾湖居民养猪

小亚细亚半岛南部是 小麦、大麦原产地

距今约9000年前饲养绵羊和山羊

距今约6000年前南美印第安人驯化了骆马

②距今约7500年前,河姆渡居民养猪和狗

2.世界三大农业起源中心及其成就

大约1万年前,原始农耕和畜牧出现。

结合地图分析农业起源过程呈现出怎样的特点?

①多元中心、多样性 ②交通限制、独立发展

(二)食物生产阶段:农业革命

材料1:农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。 ——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》材料2:同样是1平方英里的土地, 种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。 ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

(1)是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。

(2)农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速人口的增长。

材料3:有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,...由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。——阎万英、尹英华《中国农业发展史》材料4:原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。 ——王斯德《世界通史》(第一编)

(3)促进了生活和生产方式的变化:定居、聚落的形成;开始从事手工业劳动

(4)原始音乐、文学和宗教开始发展

材料5:在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。 ——吴于廑、齐世荣《世界史.古代史》(上卷)材料6:原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。——王斯德《世界通史》(第一编)

(5)农业的出现推动了科学技术的发展:天文历法、数学等

思考:与食物采集者相比,食物生产者的生活发生了哪些变化?

人与自然的关系变化:人类从攫取经济转变为生产经济,改变了纯粹依赖自然资源的状况;食物结构的变化:除采集果实和猎取动物外,人类开始食用自己生产的食物;生产方式的变化:由采集狩猎变为农业生产;社会组织的变化:从迁徙过渡到定居,并逐渐形成聚落;经济形态的变化:分工出现,一部分人从食物生产中解放出来,专门从事手工业劳动;食物生产为文学艺术、科学技术和宗教活动提供了物质基础。

1.(2022·浙江绍兴高二下期末·9)叙利亚的阿布胡赖拉遗址位于阿萨德湖底,上世纪70年代当局兴建水坝,堵截幼发拉底河水,湖水干涸后遗址才被发现,是已知最早的农业遗址之一。最初是一个300—400人依靠釆集、狩猎为生的定居聚落,约公元前11050年,由于气候突变,该地居民开始尝试种植黑麦。之后其迅速扩展成一个占地近12公顷且规划整齐的村落,房子由半地穴式房屋升格成单层的泥砖房。这表明( )A.叙利亚是黑麦的发源地 B.气候突变导致农业出现C.农业改变人类生活方式 D.人口增长改变居住形式2.(2022·福建三明高二下期末·2)自西周“诸侯无故不杀牛”起,以“禁止私杀牛”为内容的耕牛保护制度,便载入中国历代王朝的法律之中。历代法律以牛能否胜任耕作为原则,规定了严格的宰杀标准。历代法律的这一规定( )A.说明了铁犁牛耕技术的普及 B.促成了农业经济体系的建立C.推动了精耕细作技术的进步 D.保障了农业生产的动力来源

二、不同地区的食物生产与社会生活

(一)四大文明古国农业生产的共同特点

大河文明(农耕文明)灌溉农业发达,统治者重视水利工程的修建、灌溉系统的开凿疏浚与维护。

思考:观察图片煤结合教材分析,四大文明古国在农业经济上有何共同特点?

(二)不同地区的食物生产与社会生活

材料1:王室、神庙和贵族官员是古巴比伦王国最大的土地所有者。……农村公社的土地基本上都已成为各家各户的私有地,只有牧场和灌溉系统等尚属公社集体所有,农村公社成员都必须向国王缴纳赋税和服兵役。 ——王斯德《世界通史》

材料2:在有名的汉谟拉比法典中已经说到了耕犁和耕牛等役畜。此外对有关出租和耕耘土地,放牧和管理牲畜以及修建管理果园等事,该法典也都做了具体明确的规定,可见当时的农业生产已经很发达。 ——董恺忱《世界农业发展历程述略——兼论东西方农业的特点(上)》

种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜王室、神庙、政府官员、贵族、商人等拥有土地。合伙将土地出租给佃户

【思考】纵贯埃及全境的尼罗河为古埃及农业的发展带来了哪些影响?

材料:尼罗河与其它河流相比有很大的不同, 它的最大特点就是:世界上大多数河流的泛滥带来的往往是严重的灾难, 但尼罗河水的泛滥带来的却不是灾难而是肥沃的土壤和古埃及文明的生机。并且“尼罗河泛滥了几千年, 几千年都没有成灾”。古代埃及人根据尼罗河水涨落的规律把一年分成三个季节。 ……整个法老时期的埃及始终实行的是土地国有制。法老作为最高土地所有者, 常常把部分土地遗传给他的王室人员或子女, 或者奖励给他的臣僚, 或者捐赠给神庙。但是, 全国土地的大部分则分配给广大农民使用, 以保证国家的基本税收来源。 ——谢振玲《论尼罗河对古代埃及经济的影响》

①形成了以尼罗河为中心的农业体系,决定了整个古埃及的命运。②对尼罗河和太阳神的崇拜,成为古埃及人宗教信仰的核心内容。

炭化了的粟和菜籽(半坡遗址出土)

北方粟麦农业区南方稻作农业区

思考:据材料结合教材第4页,概括古代中国农业生产经营方式的变化。

方里而井,井九百亩。其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事——《孟子》

土地掌握在君主和贵族(奴隶主)手中,奴隶集体耕作;

春秋中后期,许多公田已荒废,杂草丛生。在公田之外,农民自己垦荒获得了大量新的土地,按照农民耕种的土地收税,无异于承认农民垦荒的合法性。 一般自耕农五口之家,耕种国家分配给他们百亩之田……家内手工业与农耕相结合,以纺织为主,各诸侯国向农民征收租税,有“粟米之征”,还有“布缕之征”,说明农村家内手工业普遍存在。

铁犁牛耕提高生产效率;农民以家庭为单位进行生产,通过家庭手工业等途径补贴家用。(小农经济产生)

思考:据材料结合教材4页,概括古代中国社会生活的变化。

中国从战国时代起,逐渐形成了重农抑商的思想,……因为商鞅变法成功 秦因此富强,汉代遂也继承这一思想,并逐渐发展为重农抑商的国家政策,加以推行。 ——马克圭主编《世界文明史》

推行重农抑商政策;国家重视水利工程的修建

吴越闽蜀地狭人众,培粪灌溉之功是也。——(北宋)秦观 《淮海集》

逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系。

(1)经济布局:(2)产业结构:(3)生产模式:(4)经营方式:(5)土地制度:(6)国家干预:

合作探究:根据所给提示归纳中国古代农业的基本特征。

南稻北粟(后为南稻北麦)。

以农业种植为主,家庭畜牧业为辅。

不断变革生产工具和生产技术,精耕细作模式日益完善。

男耕女织的个体农耕经济长期占主导地位。

以地主土地私有为主,土地兼并盛行。

一方面国家通过兴修水利、赈灾和救灾,为农业生产提供保障;另一方面农业赋税是政府财政的主要来源,实行重农抑商。

小农经济:以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。精耕细作:精耕细作是中国古代农业的耕作模式,指的是在一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和技术,进行细致的土地耕作,最大限度提高单位面积产量。(生产工具--耕作技术--灌溉工具及水利)

材料:如同古代社会的其它文明一样,希腊文明从根本上说是农业文明,其农业特征反映在社会的各个方面。从观念上看,土地被认为是最重要而且最可靠的财富资源,相应地,农业成为高贵的职业,而工商业则被看成是卑贱的职业,不符合上等人的身份,这种观念最为明显地反映在贵族阶层的社会心理中。从社会的经济结构来看,农业是社会的经济支柱,也是城邦最重要的经济来源。 ——黄洋《希腊城邦社会的农业特征》

【思考】阅读材料及教材P5页的内容思考古希腊农业具有什么特点?

(1)主要粮食作物:西亚传入的大麦、小麦

(2)谷物与蔬菜轮作;建果园,种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油(3)公民才可拥有土地

(4)奴隶制经济,普遍使用奴隶劳动。

材料一 大麦和小麦从西亚传入希腊,成为当地的主要粮食作物。古希腊人在土地肥沃的地方实行谷物与蔬菜轮作,在地力较差、不适于栽种农作物的地方建立果园,种植葡萄和橄榄,并把产品加工成葡萄酒和橄榄油。 ——《中外历史纲要》(下册)

在古罗马的王政时期,土地公有制十分盛行,甚至大部分国土都属于公有……在步入共和国时期前后,公有制土地虽依然存在,但所占比例已经大大缩减,取而代之的是土地私有制的主导……罗马帝国初期,在意大利,除谷物需要进口外,葡萄酒和橄榄油都有剩余,曾大量输往高卢等地。

【思考】结合材料并联系教材知识,分析古罗马农业发展有何表现?

(1)土地制度:国有→私有(家庭小农经济)

(2)谷物生产为主,种植橄榄和葡萄

材料:(阿兹特克)土地归公社所有,分给各个家族共同耕种。此外,还有专门供养祭司和军事首领的土地以及供军需用的军用地。这些土地用公社成员和奴隶来耕作。奴隶主要由战俘和债务奴隶构成,贵族和祭司一般都占有奴隶,用以从事耕作和建筑等劳动。奴隶也是买卖的对象。 ——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

【思考】结合教材与材料,分析古代美洲农业发展有何表现?

(1)主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯

(2)土地制度:村社土地公有制(每家有一块份地,两年不耕,村社收回)

种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜

王室、神庙、政府官员、贵族、商人等拥有土地。

土地主要由王室和神庙占有

形成以尼罗河为中心的农业体系

北方粟麦农业区和南方稻作农业区饲养猪狗等家畜

商和西周:土地掌握在君主和各级贵族手中战国以后:铁器推广,农民往往以家庭为基本单位

商和西周:奴隶集体劳动战国以后:铁犁牛耕,小农生产,精耕细作。

大麦、小麦从西亚传入;种植橄榄和葡萄,并加工成橄榄油和葡萄酒。

玉米、甘薯、马铃薯驯化了骆马

阿兹特克人:贵族私有、村社公有、家庭份地。

种植谷物为主,同时种植橄榄和葡萄

普遍使用奴隶劳动,以家庭为单位进行生产

为充分利用资源,两年不耕作的土地将被收回

世界古代以农耕为基础的多样文明

材料:中国与西欧以不同的自然、经济条件为背景,走上了不同的技术路线:西欧普遍实行休闲农作制,中国则发展了较为集约化的土地连种制,形成了独具特色的精耕细作的农业经济。 ——卢峰《精耕细作的技术体系》

(1)形成三大谷类植物区(东亚东南亚稻米区;美洲玉米区;欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的小麦区)(2)东西方农业耕作技术的差异①中国采取的是以复种连作制为主的种植农业,(精耕细作)②西欧采取的是以轮作制为主的农牧混合农业,休耕和收获后的土地一般用作牧场。(休闲农耕区)(3)东西方农业中种植与畜牧的比重差异①中国是“主谷式”农业(先农后牧),农桑结合是中国农业结构的主要特征。②西方是“谷草式”农业(农牧并重),农牧并举则是西方农业结构的主要特征。(4)食物结构的差异(中-素食结构;西方-肉奶结构)(5)土地经营方式的差异

3.(2022·北京市海淀区高二上期末考试·14)雅典城邦多山,不适合种植谷物,因此农民种植葡萄和橄榄,出口葡萄酒、橄榄油,进口谷物。公元前 590 年前后,雅典曾制定多项法律,鼓励和规划橄榄的种植,但规定不得因此破坏邻人的土地。依据以上材料,雅典农业发展的特点是( )A.土地属于城邦公民公有 B.受到重商主义政策打击C.形成精耕细作技术体系 D.具有较高的商品化程度4.(2022·湖南岳阳高二下期末·10)在印第安人的部落和村社中,玉米磨坊设置在村镇中心,因为家家户户都要磨面,所以磨坊也是全村的重要社交场所。有时村民大会也在这里举行,从而又使磨坊与“权力”联系在一起。这反映了( ) A.玉米是美洲的主要粮食作物 B.印第安人实行直接民主 C.食物生产对社会生活的影响 D.印第安人注重集体活动

部落首领把集体财务据为己有

阶级矛盾不可调和的产物

生产关系是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,是生产方式的社会形式。包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系;产品分配的形式等。

材料:军队、法庭、监狱、政府等的出现标志着国家的诞生。 ——詹子庆主编 《中国古代史》

【学思之窗】 除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的… ——(德)恩格斯(家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯文集》第四卷

【思考】恩格斯这段话描述的是什么?发生在哪个历史时期?

(1)思格斯描述的是生产、社会分工和交换的发展导致了私有制的产生和贫富分化的出现,私有制的产生是阶级矛盾产生的根源,也是氏族制度被破坏的重要原因。(2)描写的是人类原始社会向文明社会(奴隶社会)过渡时期生产关系和上层建筑的变化。

5.(2022·重庆高二下期末·3)研究发现,在出土的汉代牛耕图画像砖中,山东地区的多呈现王公赏乐、宴乐场景,且田地里劳动者数量众多;而陕西地区多是农牧生活场景,画有家禽或家畜,画面中人的数量并不多。这反映出当时( )A.农耕经济占据主导 B.地区经济发展差异C.牛耕技术尚未普及 D.社会贫富差距明显6.(2022·浙江省衢州市金衢六校联盟高二上期末·26)物质生活的生产方式都是一定的生产力和生产关系的统一。农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化,这主要表现在( )A.私有制、阶级和国家出现 B.铁犁牛耕的应用得到普及C.精耕细作的技术体系出现 D.地主阶级的统治得以确立

①第一次革命:从依赖自然到改造自然,增加食物供应,加速人口增长。②生活日渐丰富:定居,聚落,出现制陶、采矿、冶炼等物质生活需要,和音乐、文学、宗教等精神生活需要。③科学技术发展:农业需要天文历法、数学和其他学科。④男女地位变化:男子在农业生产中占据主导地位,女子逐渐退居从属地位。⑤国家应运而生:农业发展,出现剩余产品,私有制产生,贫富分化,阶级对立,国家形成。

材料:早在农业革命之前,采集者就已经对大自然的秘密了然于胸,毕竟为了活命,他们不得不非常了解自己所猎杀的动物、所采集的食物。农业革命所带来的非但不是轻松生活的新时代,反而让农民过着比采集者更辛苦、更不满足的生活。狩猎采集者的生活其实更为丰富多变,也比较少会碰上饥饿和疾病的威胁。确实,农业革命让人类的食物总量增加,但量的增加并不代表吃得更好、过得更悠闲,反而只是造成人口爆炸,而且产生一群养尊处优、娇生惯养的精英分子。普遍来说,农民的工作要比采集者更辛苦,而且到头来的饮食还要更糟。农业革命可说是史上最大的一桩骗局。 ——尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

【思考】为什么人类掌握植物生长规律,但并不急于开展种植? 为什么作者说农业革命是“史上最大的一桩骗局”?

材料2:每一个人,包括成年男子、妇女和儿童,都必须工作,而且必须努力地工作。……尽管人们付出了艰巨地劳动,可是由于有时久雨成涝,有时却滴雨不下,有时则又瘟疫横行,因此饥荒也就成了常事。 但是新石器时代的村庄生活也并非一片漆黑,充满了不幸与苦难。这是一个技术进步飞快的时代,其进步速度远远超过了此前二三百万年的旧石器时代。 ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》上

思考:《全球通史》是否赞同《人类简史》的“农业骗局”说法?

材料1:有些书中有非常独特的观点,让人感到非常有颠覆性,如果缺乏相关领域的背景知识,读者容易“走偏”。 ——《文明之光》作者吴军

相关课件

这是一份2020-2021学年第1课 从食物采集到食物生产课文内容课件ppt,共26页。PPT课件主要包含了食物生产与社会生活,纲要知识回忆,以采集渔猎为主,学会使用火,5女性地位较高,过迁徙群居生活,生活方式,骨和石,生产方式,磨制石器等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第1课 从食物采集到食物生产教学课件ppt,共26页。PPT课件主要包含了1时间,2食物来源,采集和渔猎,3生产工具,4生活方式,2时间,距今约1万年前,1背景,3农耕代表,4畜牧代表等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第1课 从食物采集到食物生产评课ppt课件,共28页。PPT课件主要包含了跟踪练1,跟踪练2,跟踪练3,跟踪练4,跟踪练5,跟踪练6,跟踪练,跟踪练13等内容,欢迎下载使用。