初中语文人教部编版七年级上册13 植树的牧羊人学案及答案

展开

这是一份初中语文人教部编版七年级上册13 植树的牧羊人学案及答案,共15页。学案主要包含了学习目标,预习学案,探究学案,课堂测试等内容,欢迎下载使用。

《植树的牧羊人》(第一课时)导学案

【学习目标】

1.了解作者及其背景,积累文学常识。

2.读准字音,理解生词。

3.整体感知,把握课文的内容。

【预习学案】

一、知人论世

1.了解作者

让·乔诺(1895—1970),生于法国马诺克市,法国作家、电影编剧。代表作有《人世之歌》《庞神三部曲》《屋顶上的轻骑兵》《一个郁郁寡欢的国王》等。

2.故事背景

本文选自绘本《植树的男人》(二十一世纪出版社2011年版)。这部短篇原是让·乔诺在1953年应美国《读者文摘》“你曾经见过的最非凡、难忘的人是谁”的专题约稿而写的。虽然是虚构的故事,但主人公的精神鼓舞了很多人。在生态环境逐渐恶化的今天,《植树的牧羊人》所描写的“一个平凡人热爱大地”的精神,更给人以启示。

二、文体知识

小说

①概念:以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活。

②小说分类:长篇、中篇、短篇(按篇幅长短)

③小说三要素:人物、情节、环境

④人物塑造方法:外貌、语言、动作、心理、神态等

⑤故事情节:开端、发展、高潮、结局(序幕、尾声)

三、掌握字词

1.明确字音。

慷慨( kānɡ kǎi ) 光秃秃( tū ) 薰衣草( xūn ) 废墟( xū )

干涸( hé ) 坍塌( tān ) 戳( chuō ) 琢磨( zuó )

酬劳( chóu ) 山毛榉( jǔ ) 流淌( tǎnɡ ) 浇灌( ɡuàn )

2.解释词语。

慷慨:大方;不吝惜。

光秃秃:形容没有草木、树叶、毛发等盖着的样子。

废墟:城镇、村庄遭受破坏或灾害后变成的荒凉地方。

干涸:干枯,没有水。

坍塌:建筑物或堆积物倒下来。

不毛之地:不长庄稼的地方。泛指荒凉、贫瘠的土地。

溜达:散步,闲走。

刨根问底:比喻追究底细。

微薄:微小单薄;数量少。

【探究学案】

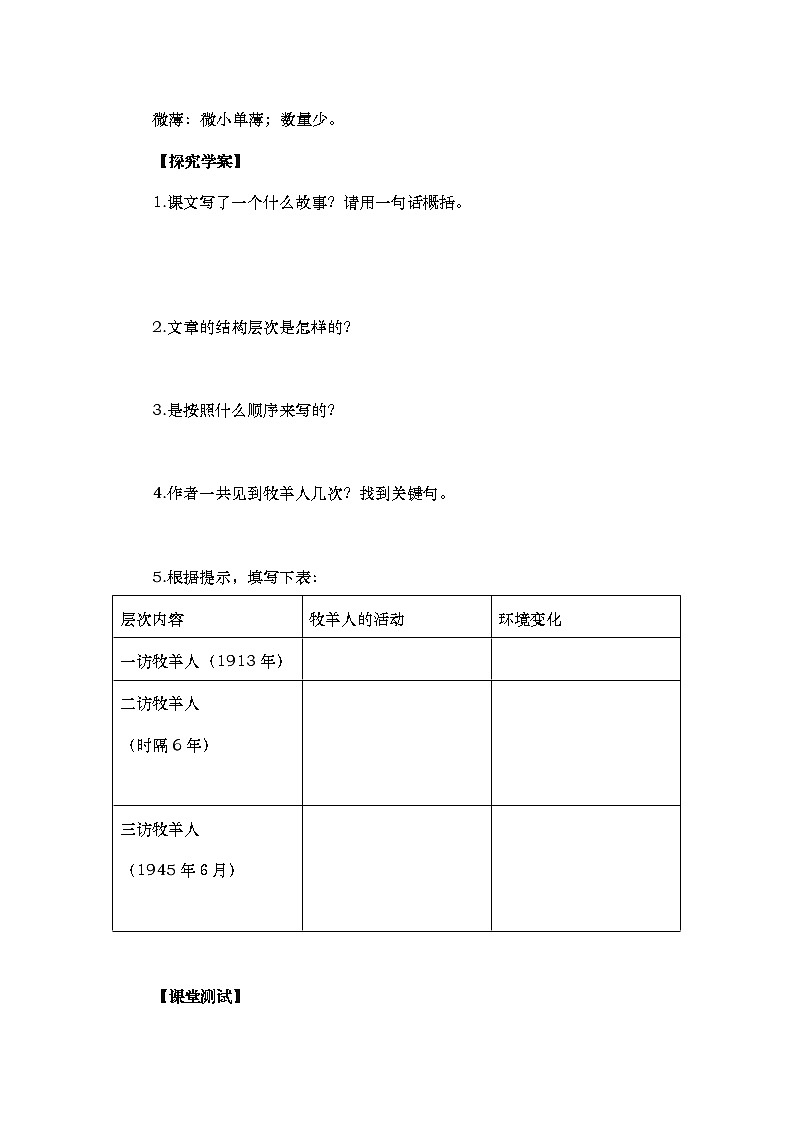

1.课文写了一个什么故事?请用一句话概括。

2.文章的结构层次是怎样的?

3.是按照什么顺序来写的?

4.作者一共见到牧羊人几次?找到关键句。

5.根据提示,填写下表:

【课堂测试】

1.选出下列词语中加点字注音有误的一项 ( )

A.坍塌(tān)呼啸(xià)戳(chuō)刨根问底(pá)

B.薄荷(bó)山毛榉(jǔ)硬朗(lǎng)夜郎自大(láng)

C.帐篷(zhànɡ)磨灭(mó)嫌弃(xián)沉默寡言(guǎ)

D.得到(dé)缝隙(xì)光秃秃(tū)应征入伍(yìng)

2.选出下列词语中字形有误的一项 ( )

A.狭隘 寂莫 纯粹 漠不关心

B.嫌弃 硬朗 机械 戒骄戒躁

C.帐篷 奏效 滚烫 稀稀拉拉

D.溜达 遮拦 酬劳 慷慨无私

参考答案

【预习学案】

三、1. 慷慨( kānɡ kǎi ) 光秃秃( tū ) 薰衣草( xūn ) 废墟( xū )

干涸( hé ) 坍塌( tān ) 戳( chuō ) 琢磨( zuó )

酬劳( chóu ) 山毛榉( jǔ ) 流淌( tǎnɡ ) 浇灌( ɡuàn )

2. 慷慨:大方;不吝惜。

光秃秃:形容没有草木、树叶、毛发等盖着的样子。

废墟:城镇、村庄遭受破坏或灾害后变成的荒凉地方。

干涸:干枯,没有水。

坍塌:建筑物或堆积物倒下来。

不毛之地:不长庄稼的地方。泛指荒凉、贫瘠的土地。

溜达:散步,闲走。

刨根问底:比喻追究底细。

微薄:微小单薄;数量少。

【探究学案】

1. 一位牧羊人在荒芜的阿尔卑斯山下的普罗旺斯高原,克服了重重困难,三十多年来一直心无旁骛地种树,使一片荒地变成绿洲的故事。

2. 第一部分(第1段):运用议论,对“牧羊人”这一形象进行高度概括,提挈全篇。

第二部分(第2—20段):记叙和描写“牧羊人”通过植树,使废墟变为绿洲的伟大壮举。

第三部分(第21段):通过议论,揭示主题,表达对老人的赞美之情。

3.时间顺序。

4. 三次。关键词:1913年、从1920年开始、1945年6月

5.

【课堂测试】

1.B 2.A

《植树的牧羊人》(第二课时)导学案

【学习目标】

1.体会文章精巧的构思,了解对比手法的作用,分析牧羊人的形象。

2.学习牧羊人的精神品质,提高环保意识,培养环保习惯,树立正确积极的人生观。

【探究学案】

一、品析课文

1.牧羊人是个怎样的人呢?请结合文章内容和相关语句举例分析。

①我以为他要来说我,嫌我一直跟着他。可是,他没有。这本来就是他要走的路。他还说,如果我没事,可以和他一起去。

②“不过,他显得自信、平和。在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水”

③当我想到,眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是靠一个人的双手和毅力造就的,我才明白,人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造。

④不晓得,可能是公有地吧!不过管它是公有地,还是私有地,跟我种树有什么关系?

⑤三年来,他一直这样,一个人种着树。他已经种下了十万颗橡子。在这十万颗橡子中,有两万颗发了芽。而这两万颗树苗中,有将近一半,可能会被动物咬坏,或是因为其他原因死掉。剩下的一万棵树苗,会在这光秃秃的土地上扎根,长成大树

⑥炉子上,还煮着一锅热腾腾的汤。看得出,他刚刮过胡子。他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也很细,几乎看不出来。——这一生活的细节,形象地写出了牧羊人干净利落,热爱生活,表现了牧羊人一丝不苟的生活习惯。

⑦他挑出了一小堆好的橡子,每一颗都很饱满,接着,他按十个一堆把它们分开。他一边数,一边又把个儿小的,或者有裂缝的拣了出去。

⑧他不住帐篷,而是住在一座结实的石房子里。看得出,他是一点一点地把一座破旧的房子修整成现在的样子的。房顶很严实,一滴雨水也不漏……房间里收拾得很整齐,餐具洗得干干净净,地板上没有一点儿灰尘,猎枪也上过了油。

⑨想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

⑩他的那条大狗也像主人一样,安静,忠厚,不张扬。

二、疑难解答

1.第2自然段,作者这么细致描写阿尔卑斯山地的环境,有什么作用?

2.第2自然段中“狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出的吼叫”这句话运用了怎样的修辞?有什么作用?

3.第3自然段中牧羊人的出场有何特点?

4.第15段的“人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造”中,“毁灭”和“创造”各指什么?

5.第10自然段段的“他停下……盖上泥土。”运用什么描写方法? 有何作用?

6.谈谈文中为什么两次提到战争。

7.“从1920年开始,我几乎每年都去看望这位植树的老人。我从没见过他有任何动摇或怀疑,只有天知道这有多难!”句中的“几乎”“从没”“只有”三个词有什么表达效果?

8.在第20段中,作者描写了哪些景象? 其目的是什么?

9.这篇课文的原标题是《种植希望与幸福的人》,后来改成了《植树的牧羊人》;同时,文中一共有两次提到“上帝”,为什么?

10.文章结尾运用了哪种表达方式?有什么作用?

三、深入理解

1. 本文表达了怎样的主旨?

2. 本文运用第几人称来叙事?这样写有什么好处?

四、总结本文的写作特点

五、拓展延伸

当我们带着对牧羊人深深的敬意走出课文时,开始思考自己的人生,我们将以怎样的生活方式来经营自己的人生,才能创造“人生的奇迹”呢?请按照下面的句式仿写句子。

例句:我也要像牧羊人一样仔仔细细地生活,把简单的事做到精致,就可以创造奇迹。

我也要像牧羊人一样静静地生活,安静的人才有深远的内心,才会创造出人生的价值。

【课堂测试】

1.找出下列各句中的错别字并改正。

①我在倒蹋的房屋旁边支起帐篷。________

②第二年,第一次世界大战暴发了。________

③以前那种猛烈而干躁的风,变成了飘着香气的微风。________

④狂风呼啸着穿过破房子的逢隙,像一只饥饿的野兽发出的吼叫。________

2.在横线填上恰当词语。

①那天是我生日,一家人过得真开心,就连平日________(形容性情沉静,不声不响,很少说话)的爸爸也有说有笑的。

②大自然的许多奥秘,如果________(比喻追究底细),恐怕谁也解释不清。

③自从开渠引水之后,从前的________(贫瘠荒凉不长庄稼的地方)就成了肥沃的良田。

④他是一个________(充满正气,不吝啬)的人,总是会想尽办法帮助其他人

参考答案

【探究学案】

一、品析课文

1. ①语言描写,突出了牧羊人的平和、忠厚、不张扬。

②作者直接点明牧羊人的“自信、平和”的特点,同时运用了比喻修辞,把牧羊人比作神秘的泉水,形象生动地写出了牧羊人在“我”绝望之时给“我”还来希望,同时也暗示他将让这个荒凉的地方变得滋润和丰饶。

③议论,揭示主题,既赞美了牧羊人几十年如一日义务植树精神的伟大,凭借他的勤劳和毅力使这片荒地蔚然成林,又表达了对长期默默耕耘的植树老人的由衷的敬佩和赞美之情。

④语言描写。高尚无私,种树纯粹是为了拯救大地,而不是为了增加自己的财富。

⑤从牧羊人叙述中可知,树苗的成活率很低,突出贡献了牧羊人非凡的毅力。“三年、一直、一个人”等词语强调了牧羊人是独自,体现了他顽强的毅力。

⑥这一生活的细节,形象地写出了牧羊人干净利落,热爱生活,表现了牧羊人一丝不苟的生活习惯。

⑦“挑出、分开、数、拣”等动作细节描写,表现了牧羊人一丝不苟、认真仔细的态度,这也是他日后成功植树造林、改造环境的重要条件之一。

⑧这一精彩的语段写出了牧羊人的房子结实、不漏雨,房间的整洁,从侧面表现了牧羊人有恒心、有毅力、勤劳的特点。

⑨作者用“慷慨无私、不图回报、难得的好人”直接点明自己的看法,对牧羊人进行了高度的评价,充满了崇敬、赞美之情。

⑩ “安静,忠厚,不张扬”,表面上写狗,实则直接突出牧羊人的性格特点。

小结:他是个吃苦耐劳、无私奉献、坚持不懈、勤劳朴实的人。牧羊人种橡树,不在乎是谁的地,也不在乎能成活多少,也不在意别人知道不知道,一直这样,一个人种着树;他还是一个认真细致、做事一丝不苟的人。从他挑选橡子、房间收拾得整齐、餐具洗得干净等细节可以看出。

二、1.为后面写牧羊人的植树作铺垫。荒凉的原野、废弃的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地、干燥的气候与后面呈现出来的绿色、富饶、滋润、美丽的景象形成鲜明的对比,突出了牧羊人通过植树所创造的奇迹。

2.比喻。把“狂风呼啸”比作“一只饥饿的野兽发出的吼叫”,生动形象地表现出了阿尔卑斯山地狂风肆虐、荒凉的特点。

3.以为牧羊人是一棵枯树,从侧面反映了此地的荒芜。

4.“毁灭”是指人类对这片土地的破坏;“创造”是指牧羊人在这片废墟上靠一个人的双手和毅力植树的行为。

5.动作描写。

通过“停”“戳”“放”“盖”等动词,生动形象地体现了牧羊人种橡子的娴熟动作和认真的特点。副词“轻轻”,写出了牧羊人的小心翼翼,仿佛在关照一个婴儿,写出牧羊人的专注和认真。

6.战争是惨烈的、残酷的,战争带给人们的是绝望、毁灭,而文中的牧羊人所做的事是创造,带给人们的是希望、幸福。用外界的战乱纷争衬托牧羊人的不受“扰乱”,更突出牧羊人坚持植树的难能可贵。

7.“几乎”说明看望次数之多,充分表现了“我” 对“这位植树的老人”的敬佩之情;“从没”充分体现 了老人的坚强毅力和无私奉献精神;“只有”强调困难之大,间接赞美了老人的伟大壮举。

8.干净的农舍,废弃的村子一点点重建起来;干涸已久的地里又冒出了泉水,正浇灌着鲜嫩的薄荷;这里的人们正健康、愉快、舒适地生活,有人从地价昂贵的城市搬到这里安家。

此处的景象描写与上文有关此处的荒废景象形成了鲜明的对比,从而突出了这位默默无闻的牧羊人几十年的坚持,突出其植树的伟大作用及无私奉献精神。

9.在《圣经》中,耶稣降临人间,主要是要拯救世人,为世人赎罪。而文中的牧羊人,日复一日地植树,终于使荒漠变成了绿洲,使上万人受惠,不但拯救了一方水土,也拯救了一方人民,其行为宛如救世的基督。牧羊人在做着只有上帝才能做到的事:拯救正在自我毁灭的人类。

10.结尾段运用了议论抒情的表达方式,作者抒发了对牧羊人的敬佩之情,赞美了牧羊人的毅力和无私奉献的品质,在内容上突出了本文的中心,在结构上同开头段照应,使结构更严谨。

三、1.本文通过“牧羊人”坚持种树改变环境的故事,表达了这样一种主旨:只要心存美好的愿望并长期不懈的努力去做,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给与丰厚的回馈,人类的可悲命运会被最终改变。

2. 运用第一人称叙事;采用第一人称“我”来讲述种树人的故事,通过“我”的耳闻目睹,所思所想,对种树人平凡而又伟大的一生做出了高度的评价。“我”在文中仅仅是个过客,在人生的不同阶段,目睹了一个寸草不生的荒僻之地变成森林村庄。“我”作为一个见证人,使种树人的事迹具有极强的纪实性,使种树人的故事显得真实可信,产生了打动人心的力量。另外,“我”并没有和种树人朝夕相处,对种树人的生活了解得并不是非常全面,但是这个地方沧海桑田的巨变却令“我”震撼,这就使得种树人的生活具有神秘感和神圣感。

四、1.本文一直运用第一人称叙事。用第一人称叙事,反映的自己的亲眼所见,亲耳所闻,这样就增强了故事的真实感,这样的故事内容才能使读者信服。

2.用景物描写烘托人物的精神面貌,这是这篇文章的又一亮点。环境描写不仅可以使文章内容丰富,情节饱满,而且可以使人物形象更加鲜明。文中牧羊人的形象很多都是通过环境描写来完成的。比如用牧羊人小屋的描写来反映出老人的自信、平和的性格;再比如用山毛榉树的高和橡树林的茂盛来烘托老人的坚强。

3.对比手法的运用。本文整体采用对比的写法,通过阿尔卑斯山地区前后的变化,来揭示文章的主题:植树老人的伟大和崇高。

五、示例:我也要像牧羊人一样勤勤恳恳地生活,天道酬勤,勤奋会感动上帝,会创造奇迹。我也要像牧羊人一样默默地生活,自己有能力创造幸福,也要有能力给予他人幸福。

【课堂测试】

1.蹋—塌;暴—爆;躁—燥;逢—缝

2.沉默寡言;刨根问底;不毛之地;慷慨无私

层次内容

牧羊人的活动

环境变化

一访牧羊人(1913年)

二访牧羊人

(时隔6年)

三访牧羊人

(1945年6月)

层次内容

牧羊人的活动

环境变化

一访牧羊人(1913年)

为“我”打水,挑橡子,种橡树。

荒野无际,泉眼干涸,房屋倒坍

二访牧羊人(时隔6年)

改养蜜蜂,一直在种树

橡树、山毛榉树、白桦树成林,看到了溪水。

三访牧羊人(1945年6月)

无

建起干净的农舍;泉水源源不断;一万多口人幸福生活。

相关学案

这是一份初中语文人教部编版七年级上册植树的牧羊人学案及答案,共8页。

这是一份初中语文人教部编版七年级上册植树的牧羊人学案设计,共13页。学案主要包含了学习目标,预习学案,探究学案,课堂测试等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教部编版七年级上册12 纪念白求恩导学案,共14页。学案主要包含了学习目标,预习学案,探究学案,课堂测试等内容,欢迎下载使用。