还剩49页未读,

继续阅读

地理必修 第二册第二节 地域文化与城乡景观优秀课件ppt

展开

这是一份地理必修 第二册第二节 地域文化与城乡景观优秀课件ppt,共57页。PPT课件主要包含了CONTENTS,ABOUT,福建客家土楼,地域文化,城乡景观等内容,欢迎下载使用。

SET FOUR GOALS

根据教材了解地域文化和城乡景观的内涵,能够通过案例分析地理环境对地域文化形成的作用。对给出的城乡景观能够说出其主要特点,并能够说出所反映的地域文化特点。能够举例说明地域文化对城乡景观的影响。对家乡的城乡景观与地域文化开展社会实践调查,评价其开发利用的程度与方向,提出合理化建议。树立合理开发利用和保护地域文化的观念。

地域文化和城乡景观的内涵

地域文化在城乡景观上的体现

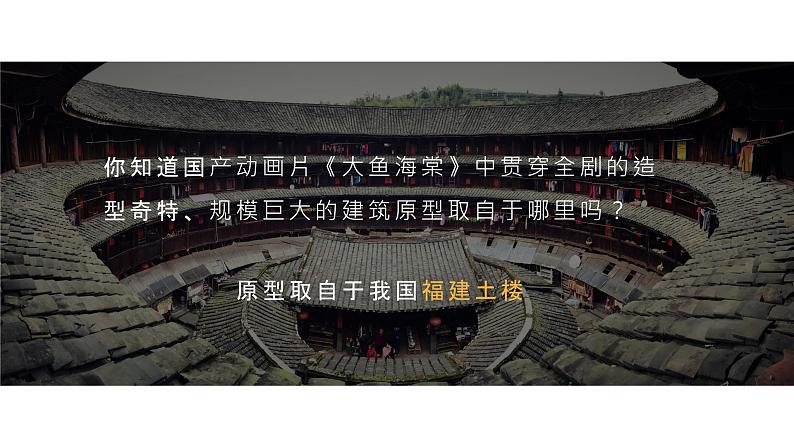

你知道国产动画片《大鱼海棠》中贯穿全剧的造型奇特、规模巨大的建筑原型取自于哪里吗?

原型取自于我国福建土楼

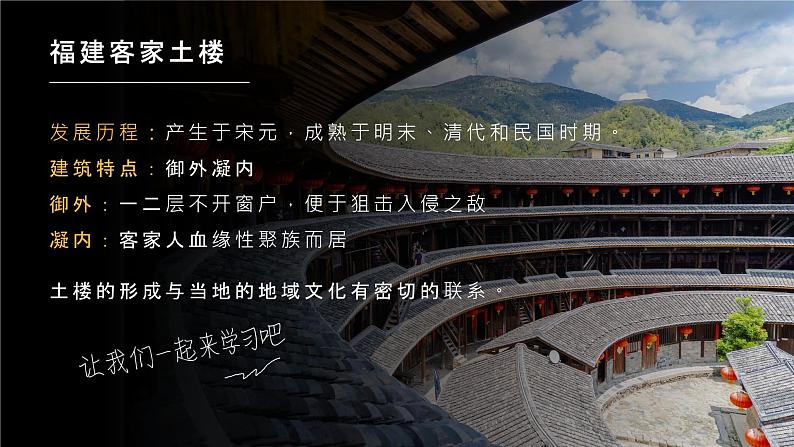

土楼的形成与当地的地域文化有密切的联系。

发展历程:产生于宋元,成熟于明末、清代和民国时期。建筑特点:御外凝内御外:一二层不开窗户,便于狙击入侵之敌凝内:客家人血缘性聚族而居

探究:库伯佩迪的生活矿井景观

在澳大利亚南部城市库伯佩迪的矿山里,修建有许多由宝石矿演变而来的地下住宅。

这里的气候不适 合人类长期居住,大部分矿工不得不停 留在矿井里躲避室外极端的天气,逐 渐形成了具有当地特色的民居。

住宅的规模逐渐扩大,功能日趋完善,并出现了教堂、旅馆等建筑。

如今,库伯佩迪的居民几乎全部住到了地 下,变成了独特的风景线,还吸引了众 多的观光客。

1. 分析库伯佩迪的气候特点,简要说明其形成原因。

库伯佩迪地处澳大利亚的南部内陆;维多利亚大沙漠东南部边缘;纬度较低,夏季受亚热带高压控制;冬季受到来自内陆地区东北信风的影响全年高温少雨。

2. 说一说库伯佩迪的地下民居特点。

库伯佩迪的民居依山崖开挖修建,全部建在地下。

福建土楼与库伯佩迪的生活矿井都是不同地域文化的体现,那什么是地域文化呢?

与外部联系的门窗开口较小,内部宽敞,功能设施齐全,建筑功能多样。

概念:是指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承 至今仍发挥作用的文化传统;是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

分类:物质文化非物质文化

1、地 域 文 化——物质文化

徽派民居是徽州文化 的典型代表,院落坐北朝 南,依山傍水,以堂屋为 中心,高墙封闭,马头翘 角,黑瓦白墙,以天井解决内采光和通风问题,建筑错落有致,在质朴中流露出清秀。

1、地 域 文 化——徽州文化

从宋徽宗宣和三年(1121)改歙州为徽州,直至1987年,徽州作为一个地域名称一直沿用,所辖地域相对稳定,为徽州文化的形成和发展创造了良好的条件。2008年原文化部批准设立“徽州文化生态保护实验区”,是我国第一个跨省文化生态保护区,保护范围为安徽黄山市全境、宣城市绩溪县和江西婺源县,总面积13881平方千米,人口约200万。

徽州位于皖浙赣三省接壤地区,群山环抱。相对封闭的自然地理环境,大移民所形成的宗法社会,“东南邹鲁”的文化氛围,徽商经济的厚实基础,促成了徽州文化的全面发展。徽州文化内涵丰富,包括徽派建筑、徽墨歙砚、新安理学、新安教育、徽剧、徽菜、徽州方言等。徽州文化不仅体现了我国传统的儒家思想人地观,也深受移民文化、宗族文化和皖南山区自然地理环境的影响。徽州文化崛起于北宋后期,鼎盛于明清时期,目前与藏文化、敦煌文化并列为我国三大地域文化。

蒙古包蒙古族牧民居住的房子,建造和搬迁都很方便,适于牧业生产和游牧生活。

我国饮食文化差异较大。如:南米北面、八大菜系等。

1、地 域 文 化——非物质文化

彝族火把节在西南彝语支各民族的火把节活动中仍保持着以火熏田除祟,逐疫去灾,灭虫保苗、催苗出穗、祈求丰年、招引光明、迎接福瑞的民俗功能,其间的民俗心理和信仰观念就是趋吉避凶。

傣族泼水节傣族男女老少穿上节日盛装,而妇女们则各挑一担清水为佛像洗尘,求佛灵保佑。"浴佛"完毕,人们就开始相互泼水,表示祝福,希望用圣洁的水冲走疾病和灾难,换来美好幸福的生活。

"泼湿一身、幸福终身"

区域性多样性独特性相对稳定性

历史遗存文化形态 社会习俗生产生活方式等

概念:是人们适应、改造自然的结果;其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关;反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

河流—森林—梯田—村寨共同构成人与自然协调的美丽乡村;流传下来的古代分水制度,体现的是人与人和谐共处的价值观。

2、城乡景观——云南红河哈尼梯田

地域文化对城乡建设具有深刻影响;而城乡建设反过来又影响并提升了地域文化。

2、城乡景观——与地域文化的关系

一方山水养一方人,一方水土孕育一方文化,一方文化影响一方经济,造就一方社会。

世界各地的城乡建设不仅受到当地自然地理环境的制约,而且还打上了地域文化的深刻烙印。

地域文化对城乡建设的影响非常广泛,集中体现在民居特色、城市格局和建筑风格等方面。

1、在民居特色上的体现

世界各地民居为适应当地的自然地理环境,形成不同的特色。

我国北方太阳高度小,光照弱。一般正南正北布局,房屋高度与进深小且楼间距大

我国南方地区太阳高度大,光照强,进深和高度大且楼间距小

湿润多雨的地方注重排水和通风;沙尘暴频繁的地方注重防御风沙;地震、泥石流较多的地方重点防御地质灾害 。

1、在民居特色上的体现——建筑材料

建筑用材较多,体积庞大,运输困难,因而必须因地制宜、就地取材,最大限度发挥当地建筑材料的力学和美学的特点。

观察下列图中的各民居,看一看它们具备什么样的特色。这些民居与当地的地理环境有什么样的关系?又反映出什么样的地域文化?

1、在民居特色上的体现——四合院

四合院的空间结构,沿南北纵轴对称布局,由四面房屋围合成相对封闭独立的院落。正式的四合院,一户一宅,平面格局可大可小,小到只有一进,大者可达数进。

一般来说,四合院坐北朝南,由北侧的正房、南侧的倒座房、东西两侧的厢房组成,大门位于宅院的东南角。宅院中部的开敞空间,是家庭成员劳作、休闲的场所,大多种植观赏性花木。依据我国上下尊卑、长幼有序的传统观念,家庭成员居住在不同的房间里,长辈居正房,晚辈住厢房,佣人住倒座房。

我国的四合院以明清、民国时期的北京城区最为典型。其他地方的四合院,因当地的气温、日照、降水、风向等因素不同而各有特色。

1、在民居特色上的体现——湘西吊脚楼

依山而建,用当地盛产的杉木该地多雨,空气和地层湿度大吊脚楼底层架空,利于防潮通风

1、在民居特色上的体现——陕北窑洞

用石头或砖头砌;覆盖厚厚的黄土;黄土高原土层厚实;地下水位低,冬暖夏凉。

1、在民居特色上的体现——英国乡土民居

降水多以茅草农舍为代表屋顶坡度大

1、在民居特色上的体现——肯尼亚草屋

1、在民居特色上的体现——伊朗风塔

气候酷热风塔用来通风降温

这些民居都是因地制宜、就地取材、因材施艺而建造;体现了敬畏自然、与自然和谐相处的文化

2、在城市格局上的体现——我国古代城市建设

我国古代城市建设体现了皇权至上的思想,在功能分区上反映出严格的等级制度。都城以宫殿为中心并确定中轴线,构建城市的基本骨架。

我国古代城市建设,强调天地人和,依山傍水,城市与大自然融合发展。唐长安城是唐朝的都城,也是当时世界上规模最大的城市。城市的北部为皇城,城市的东部和西部居住着王公贵族,城市的南部和外围为平民居住区,东西两市为商业区。这种空间布局体现了皇权至上、中轴线对称的封建社会城市的建设思路。

南宋平江府(今苏州)的规划,注重发挥南方水乡的特色,将城市布局与河网水系相结合,引水入城,形成纵横交错的水网系统,有河有路有桥,舟楫车马兼备。街坊建筑与河网结合,形成“前街后河”的江南水乡景色。

明清北京城以皇城居中,中轴线对称,天坛、地坛、日坛、月坛位于四周,代表“天南地北,日东月西”,一条南北向的主轴线贯穿全城。功能分区明确,道路秩序井然。为了改善平原单调的景观,都城建设的一大特色是“挖池筑丘”,不仅解决了漕粮运输和给排水的问题,而且营造了广阔的水面和生动的天际轮廓线。

2、在城市格局上的体现——欧美城市建设

欧洲城市多围绕教堂、市政厅、城市广场布局;体现了历史文化和现代文化的融合;如法国巴黎以凯旋门为中心向外发散。

美国城市发展历史短缺少体现悠久历史的传统建筑中心多围绕摩天大楼布局外围建筑高度逐渐下降并逐渐形成连绵的城市带

3、在建筑风格上的体现——四合院

石库门融汇了西方建筑风格和传统汉族民居特点,是最具上海特色的老式民宅。19 世纪后期,在上海陆续出现用传统木结构加砖墙承重建造的住宅。由于建筑外门选用石料做门框,故称为“石库门”。

伴随着大上海的兴起,都市洋场风情打破了传统庭院式的生活方式,取而代之的是具有小家庭和单身移民特点的石库门弄堂文化。

3、在建筑风格上的体现——中国建筑

我国城乡建设历史悠久;天人合一的思想延续贯穿;砖墙木梁架结构广泛流行;斗拱飞檐和雕梁画栋是我国特有的建筑风格。

3、在建筑风格上的体现——西方建筑

西方建筑中柱廊、尖塔、喷泉、雕塑等特点明显。

这些建筑风格是在各地特定的自然地理环境、历史文化和风俗人情基础上逐步形成的,生动反映了人与自然的关系。但建筑风格也不是一成不变的,当地域文化发生变化,或者受其他地域文化的渗透影响,相应地,建筑风格也会随之变化。

4、城乡建设发展存在的问题

社会经济快速发展人口不断增加有些地区城乡建设无序推进土地开发强度过大民族文化和传统特色逐渐丧失

4、城乡建设发展存在的问题——措施

保护地域文化将传统的、民族的文化特征融入现代建筑之中协调好老城区与新城区的发展关系促成历史文化与现代生活的和谐

4、城乡建设发展存在的问题——诸葛八卦村

(1)描述诸葛八卦村村落的布局特点。

钟池为核心,八条小巷向外辐射,形成内八卦;村外八座山环抱,构成外八卦。

(2)讨论该村落的布局与当地自然地理环境和地域文化之间的关系。

地形以丘陵为主,地形复杂,建造重视风水学。通过风水学说培养人们与土地的紧密联系。

(3)结合材料,讨论诸葛八卦村的旅游品牌价值。

旅游资源具有景观独特性具有较高的美学价值文化底蕴深厚诸葛亮知名度高,文化品牌效益高

城市景观风貌的营造,要与地理背景和历史文化紧密结合,注重展现风土人情,力求精致、温馨、亲情、生态。

城市建设应注重地域 文化的保护、继承和创新,传承优秀的文化思想,彰显鲜明的地域特色,突出城市的特色和个性。

4、城乡建设发展存在的问题——“大拆大建”

安徽省南部地处亚热带季风气候区,气候湿热,地形以山地为主,对外交通不便,耕地稀少,当地传统的菜肴、民居、戏曲、农业生产等明显打上了地理环境的烙印。回答(1) ~(2)题。(1)安徽省南部传统特色菜的选料较多采用( )①海鲜 ②牛羊肉 ③山货 ④腌腊制品A.①② B.②③ C.①④ D.③④

安徽省南部地处亚热带季风气候区,气候湿热,地形以山地为主,对外交通不便,耕地稀少,当地传统的菜肴、民居、戏曲、农业生产等明显打上了地理环境的烙印。回答(1) ~(2)题。(2)下列叙述与安徽省南部地域文化特征相符的是( )A.敬奉妈祖,盛行妈祖文化B.农业以种植茶、竹等为特色C.评剧、秦腔为传统地方戏曲D.泥草房和吊脚楼是传统民居

SET FOUR GOALS

根据教材了解地域文化和城乡景观的内涵,能够通过案例分析地理环境对地域文化形成的作用。对给出的城乡景观能够说出其主要特点,并能够说出所反映的地域文化特点。能够举例说明地域文化对城乡景观的影响。对家乡的城乡景观与地域文化开展社会实践调查,评价其开发利用的程度与方向,提出合理化建议。树立合理开发利用和保护地域文化的观念。

地域文化和城乡景观的内涵

地域文化在城乡景观上的体现

你知道国产动画片《大鱼海棠》中贯穿全剧的造型奇特、规模巨大的建筑原型取自于哪里吗?

原型取自于我国福建土楼

土楼的形成与当地的地域文化有密切的联系。

发展历程:产生于宋元,成熟于明末、清代和民国时期。建筑特点:御外凝内御外:一二层不开窗户,便于狙击入侵之敌凝内:客家人血缘性聚族而居

探究:库伯佩迪的生活矿井景观

在澳大利亚南部城市库伯佩迪的矿山里,修建有许多由宝石矿演变而来的地下住宅。

这里的气候不适 合人类长期居住,大部分矿工不得不停 留在矿井里躲避室外极端的天气,逐 渐形成了具有当地特色的民居。

住宅的规模逐渐扩大,功能日趋完善,并出现了教堂、旅馆等建筑。

如今,库伯佩迪的居民几乎全部住到了地 下,变成了独特的风景线,还吸引了众 多的观光客。

1. 分析库伯佩迪的气候特点,简要说明其形成原因。

库伯佩迪地处澳大利亚的南部内陆;维多利亚大沙漠东南部边缘;纬度较低,夏季受亚热带高压控制;冬季受到来自内陆地区东北信风的影响全年高温少雨。

2. 说一说库伯佩迪的地下民居特点。

库伯佩迪的民居依山崖开挖修建,全部建在地下。

福建土楼与库伯佩迪的生活矿井都是不同地域文化的体现,那什么是地域文化呢?

与外部联系的门窗开口较小,内部宽敞,功能设施齐全,建筑功能多样。

概念:是指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承 至今仍发挥作用的文化传统;是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

分类:物质文化非物质文化

1、地 域 文 化——物质文化

徽派民居是徽州文化 的典型代表,院落坐北朝 南,依山傍水,以堂屋为 中心,高墙封闭,马头翘 角,黑瓦白墙,以天井解决内采光和通风问题,建筑错落有致,在质朴中流露出清秀。

1、地 域 文 化——徽州文化

从宋徽宗宣和三年(1121)改歙州为徽州,直至1987年,徽州作为一个地域名称一直沿用,所辖地域相对稳定,为徽州文化的形成和发展创造了良好的条件。2008年原文化部批准设立“徽州文化生态保护实验区”,是我国第一个跨省文化生态保护区,保护范围为安徽黄山市全境、宣城市绩溪县和江西婺源县,总面积13881平方千米,人口约200万。

徽州位于皖浙赣三省接壤地区,群山环抱。相对封闭的自然地理环境,大移民所形成的宗法社会,“东南邹鲁”的文化氛围,徽商经济的厚实基础,促成了徽州文化的全面发展。徽州文化内涵丰富,包括徽派建筑、徽墨歙砚、新安理学、新安教育、徽剧、徽菜、徽州方言等。徽州文化不仅体现了我国传统的儒家思想人地观,也深受移民文化、宗族文化和皖南山区自然地理环境的影响。徽州文化崛起于北宋后期,鼎盛于明清时期,目前与藏文化、敦煌文化并列为我国三大地域文化。

蒙古包蒙古族牧民居住的房子,建造和搬迁都很方便,适于牧业生产和游牧生活。

我国饮食文化差异较大。如:南米北面、八大菜系等。

1、地 域 文 化——非物质文化

彝族火把节在西南彝语支各民族的火把节活动中仍保持着以火熏田除祟,逐疫去灾,灭虫保苗、催苗出穗、祈求丰年、招引光明、迎接福瑞的民俗功能,其间的民俗心理和信仰观念就是趋吉避凶。

傣族泼水节傣族男女老少穿上节日盛装,而妇女们则各挑一担清水为佛像洗尘,求佛灵保佑。"浴佛"完毕,人们就开始相互泼水,表示祝福,希望用圣洁的水冲走疾病和灾难,换来美好幸福的生活。

"泼湿一身、幸福终身"

区域性多样性独特性相对稳定性

历史遗存文化形态 社会习俗生产生活方式等

概念:是人们适应、改造自然的结果;其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关;反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

河流—森林—梯田—村寨共同构成人与自然协调的美丽乡村;流传下来的古代分水制度,体现的是人与人和谐共处的价值观。

2、城乡景观——云南红河哈尼梯田

地域文化对城乡建设具有深刻影响;而城乡建设反过来又影响并提升了地域文化。

2、城乡景观——与地域文化的关系

一方山水养一方人,一方水土孕育一方文化,一方文化影响一方经济,造就一方社会。

世界各地的城乡建设不仅受到当地自然地理环境的制约,而且还打上了地域文化的深刻烙印。

地域文化对城乡建设的影响非常广泛,集中体现在民居特色、城市格局和建筑风格等方面。

1、在民居特色上的体现

世界各地民居为适应当地的自然地理环境,形成不同的特色。

我国北方太阳高度小,光照弱。一般正南正北布局,房屋高度与进深小且楼间距大

我国南方地区太阳高度大,光照强,进深和高度大且楼间距小

湿润多雨的地方注重排水和通风;沙尘暴频繁的地方注重防御风沙;地震、泥石流较多的地方重点防御地质灾害 。

1、在民居特色上的体现——建筑材料

建筑用材较多,体积庞大,运输困难,因而必须因地制宜、就地取材,最大限度发挥当地建筑材料的力学和美学的特点。

观察下列图中的各民居,看一看它们具备什么样的特色。这些民居与当地的地理环境有什么样的关系?又反映出什么样的地域文化?

1、在民居特色上的体现——四合院

四合院的空间结构,沿南北纵轴对称布局,由四面房屋围合成相对封闭独立的院落。正式的四合院,一户一宅,平面格局可大可小,小到只有一进,大者可达数进。

一般来说,四合院坐北朝南,由北侧的正房、南侧的倒座房、东西两侧的厢房组成,大门位于宅院的东南角。宅院中部的开敞空间,是家庭成员劳作、休闲的场所,大多种植观赏性花木。依据我国上下尊卑、长幼有序的传统观念,家庭成员居住在不同的房间里,长辈居正房,晚辈住厢房,佣人住倒座房。

我国的四合院以明清、民国时期的北京城区最为典型。其他地方的四合院,因当地的气温、日照、降水、风向等因素不同而各有特色。

1、在民居特色上的体现——湘西吊脚楼

依山而建,用当地盛产的杉木该地多雨,空气和地层湿度大吊脚楼底层架空,利于防潮通风

1、在民居特色上的体现——陕北窑洞

用石头或砖头砌;覆盖厚厚的黄土;黄土高原土层厚实;地下水位低,冬暖夏凉。

1、在民居特色上的体现——英国乡土民居

降水多以茅草农舍为代表屋顶坡度大

1、在民居特色上的体现——肯尼亚草屋

1、在民居特色上的体现——伊朗风塔

气候酷热风塔用来通风降温

这些民居都是因地制宜、就地取材、因材施艺而建造;体现了敬畏自然、与自然和谐相处的文化

2、在城市格局上的体现——我国古代城市建设

我国古代城市建设体现了皇权至上的思想,在功能分区上反映出严格的等级制度。都城以宫殿为中心并确定中轴线,构建城市的基本骨架。

我国古代城市建设,强调天地人和,依山傍水,城市与大自然融合发展。唐长安城是唐朝的都城,也是当时世界上规模最大的城市。城市的北部为皇城,城市的东部和西部居住着王公贵族,城市的南部和外围为平民居住区,东西两市为商业区。这种空间布局体现了皇权至上、中轴线对称的封建社会城市的建设思路。

南宋平江府(今苏州)的规划,注重发挥南方水乡的特色,将城市布局与河网水系相结合,引水入城,形成纵横交错的水网系统,有河有路有桥,舟楫车马兼备。街坊建筑与河网结合,形成“前街后河”的江南水乡景色。

明清北京城以皇城居中,中轴线对称,天坛、地坛、日坛、月坛位于四周,代表“天南地北,日东月西”,一条南北向的主轴线贯穿全城。功能分区明确,道路秩序井然。为了改善平原单调的景观,都城建设的一大特色是“挖池筑丘”,不仅解决了漕粮运输和给排水的问题,而且营造了广阔的水面和生动的天际轮廓线。

2、在城市格局上的体现——欧美城市建设

欧洲城市多围绕教堂、市政厅、城市广场布局;体现了历史文化和现代文化的融合;如法国巴黎以凯旋门为中心向外发散。

美国城市发展历史短缺少体现悠久历史的传统建筑中心多围绕摩天大楼布局外围建筑高度逐渐下降并逐渐形成连绵的城市带

3、在建筑风格上的体现——四合院

石库门融汇了西方建筑风格和传统汉族民居特点,是最具上海特色的老式民宅。19 世纪后期,在上海陆续出现用传统木结构加砖墙承重建造的住宅。由于建筑外门选用石料做门框,故称为“石库门”。

伴随着大上海的兴起,都市洋场风情打破了传统庭院式的生活方式,取而代之的是具有小家庭和单身移民特点的石库门弄堂文化。

3、在建筑风格上的体现——中国建筑

我国城乡建设历史悠久;天人合一的思想延续贯穿;砖墙木梁架结构广泛流行;斗拱飞檐和雕梁画栋是我国特有的建筑风格。

3、在建筑风格上的体现——西方建筑

西方建筑中柱廊、尖塔、喷泉、雕塑等特点明显。

这些建筑风格是在各地特定的自然地理环境、历史文化和风俗人情基础上逐步形成的,生动反映了人与自然的关系。但建筑风格也不是一成不变的,当地域文化发生变化,或者受其他地域文化的渗透影响,相应地,建筑风格也会随之变化。

4、城乡建设发展存在的问题

社会经济快速发展人口不断增加有些地区城乡建设无序推进土地开发强度过大民族文化和传统特色逐渐丧失

4、城乡建设发展存在的问题——措施

保护地域文化将传统的、民族的文化特征融入现代建筑之中协调好老城区与新城区的发展关系促成历史文化与现代生活的和谐

4、城乡建设发展存在的问题——诸葛八卦村

(1)描述诸葛八卦村村落的布局特点。

钟池为核心,八条小巷向外辐射,形成内八卦;村外八座山环抱,构成外八卦。

(2)讨论该村落的布局与当地自然地理环境和地域文化之间的关系。

地形以丘陵为主,地形复杂,建造重视风水学。通过风水学说培养人们与土地的紧密联系。

(3)结合材料,讨论诸葛八卦村的旅游品牌价值。

旅游资源具有景观独特性具有较高的美学价值文化底蕴深厚诸葛亮知名度高,文化品牌效益高

城市景观风貌的营造,要与地理背景和历史文化紧密结合,注重展现风土人情,力求精致、温馨、亲情、生态。

城市建设应注重地域 文化的保护、继承和创新,传承优秀的文化思想,彰显鲜明的地域特色,突出城市的特色和个性。

4、城乡建设发展存在的问题——“大拆大建”

安徽省南部地处亚热带季风气候区,气候湿热,地形以山地为主,对外交通不便,耕地稀少,当地传统的菜肴、民居、戏曲、农业生产等明显打上了地理环境的烙印。回答(1) ~(2)题。(1)安徽省南部传统特色菜的选料较多采用( )①海鲜 ②牛羊肉 ③山货 ④腌腊制品A.①② B.②③ C.①④ D.③④

安徽省南部地处亚热带季风气候区,气候湿热,地形以山地为主,对外交通不便,耕地稀少,当地传统的菜肴、民居、戏曲、农业生产等明显打上了地理环境的烙印。回答(1) ~(2)题。(2)下列叙述与安徽省南部地域文化特征相符的是( )A.敬奉妈祖,盛行妈祖文化B.农业以种植茶、竹等为特色C.评剧、秦腔为传统地方戏曲D.泥草房和吊脚楼是传统民居