所属成套资源:高中地理人教版(2019)必修第一册课前课中课后同步试题精编

高中地理人教版 (2019)必修 第一册第二节 土壤一课一练

展开这是一份高中地理人教版 (2019)必修 第一册第二节 土壤一课一练,共8页。试卷主要包含了单选题,综合题等内容,欢迎下载使用。

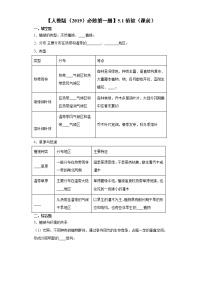

【人教版(2019)必修第一册】5.2土壤(课后)

一、单选题

在我国古代,一直存在着“社稷祭祀”的制度。以五色土建成的社稷坛包含着古代人对土地的崇拜。五色土是指在中华大地上,按照东、南、中、西、北五个方位选取的青、红、黄、白、黑五种不同颜色的土壤(下图)。据此完成下面小题。

1.与黑色土相比,红壤的有机质含量非常低,导致这种差异的主要原因是( )

A.生物 B.气候 C.成土母质 D.人类活动

2.红壤的肥力、酸碱度不利于农作物高产,改良红色土壤以满足耕作需要的合理措施有( )

①种植绿肥②增施熟石灰③平整土地④引淡淋盐

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

读各种成土因素作用示意图,完成下面小题。

3.土壤形成过程中最活跃的因素是( )

A.气候 B.地形 C.生物 D.成土母质

4.在土壤的发育过程中,成土母质主要影响土壤的( )

A.有机质含量 B.质地 C.发育程度和肥力大小 D.土层厚度

下图为“小尺度范围各自然地理要素的相互作用示意图”。完成下列小题。

5.图中①至⑤代表了自然地理环境的大气、生物、地质、地形、水文要素,其中对土壤形成比较稳定的影响要素是( )

A.①② B.②③

C.③④ D.④⑤

6.图示区域( )

A.土壤肥力与生物活动密切相关

B.山坡上土壤厚度一般大于河谷

C.土壤的矿物养分主要来自植被

D.林地土壤有机质含量一般高于草地

读某地成土母质分布剖面示意图,完成下面小题。

7.在土壤形成过程中,成土母质决定了( )

A.岩石的风化产物洪积物 B.土壤矿物质的成分和养分状况

C.土壤的质地 D.腐殖质的含量

8.甲、乙、丙、丁中土壤发育程度最差的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

读下图回答下列各题。

9.下列有关土壤说法错误的是( )

A.土层厚、层次多或分层明显,表明土壤发育程度高

B.土壤的颜色、有机质含量等,可以反映环境因素对土壤形成过程的影响

C.我们到田地中观察到的土壤不全是自然土壤

D.陆地表面的疏松表层就是土壤

10.关于土壤剖面结构的叙述,正确的是( )

A.腐殖质层颜色较深,呈棕色或红棕色

B.淋溶层矿物质淋失,颜色较浅

C.淀积层有机质在此积累,含量高

D.母质层为坚硬的岩石

11.下列地区土壤有机质含量最高的( )

A.山东半岛温带森林 B.大兴安岭西侧草原

C.西双版纳热带森林 D.内蒙古高原西部荒漠

12.与黑龙江黑土相比,浙江土壤为红壤,有机质含量低。下列关于红壤有机质含量低的叙述正确的是( )

①气温高,微生物分解速度快②成土母质营养丰富

③森林茂盛,有机质来源丰富④降水量多,淋溶作用强

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

二、综合题

13.阅读图文资料,完成下列要求。

黑土在我国东北地区广泛分布,多分布在地势平缓辽阔的漫岗。黑土土层深厚,结构良好,腐殖质含量较高。自20世纪50年代以来,随着对黑土地的大规模开垦以及农业生产中频繁翻耕,土壤结构发生变化,耕作层下方形成一层紧实的“犁底层”(下图),黑土肥力下降明显。有专家建议,采用“少耕深松”的耕作方式有利于保护黑土。

(1)说明东北地区黑土腐殖质含量较高的气候原因。

(2)分析东北黑土肥力下降的人为原因。

(3)分析“少耕深松”对保持黑土肥力的作用。

参考答案

1.B

2.A

【分析】

1.

读图可知,黑色土主要分布在我国北方地区,红壤主要分布在我国南方地区,与南方地区相比,北方地区纬度较高,气候寒冷,微生物分解作用弱,土壤有机质容易积累,因此黑土有机质含量高,而南方地区夏季高温多雨,微生物活跃,土壤有机质不易积累,因此南方红壤有机质含量低,导致这种差异的因素主要是气候,B对。生物、成土母质及人类活动会对土壤有机质含量有影响,但不是主要因素,ACD错。故选B。

2.

红壤具有“酸、瘦、黏”的特点,种植绿肥可以增加土壤养分,提高土壤肥力,增施熟石灰,可以中和土壤酸碱度,有利于降低酸性,①②对。平整土地主要是便于耕作和防止水土流失,与土壤性状无关,引淡淋盐主要是防治土壤盐碱化措施,③④错。故选A。

【点睛】

土壤有机质主要来源于植物、动物及微生物残体,其中高等植物为主要来源。原始土壤中最早出现在母质中的有机体是微生物。随着生物的进化和成土过程的发展,动、植物残体及其分泌物就成为土壤有机质的基本来源。在自然土壤中,地面植被残落物和根系是土壤有机质的主要来源,如树木、灌丛、草类及其残落物,每年都向土壤提供大量有机残体。土壤中有机质的分解和周转受微生物的制约,影响微生物生命活动的环境条件,都会影响有机质的转化,特别是气候条件对有机质积累影响较大。

3.C

4.B

【分析】

3.

根据所学知识分析,土壤是多个自然要素共同作用形成的,其中土壤形成过程中最活跃的因素是生物;生物通过光合作用合成有机物,有机物能够在微生物作用下形成腐殖质,为土壤提供肥力。故选C。

4.

在土壤的发育过程中,成土母质主要为土壤提供矿物质,影响土壤的物理性质和化学组成,即土壤的质地。故选B。

【点睛】

本题考查了影响土壤形成的因素,属于基础性知识的考查,需要在理解的基础上加以记忆。

5.C

6.A

【解析】

5.据图可知,③④为地质和地形。 各种成土因素中,母质(与地质密切相关)和地形时比较稳定的影响因素,气候和生物则是比较活动的影响因素。故选C。

6.土壤肥力与生物活动关系密切,A正确。山坡上因地形坡度大,土壤易被侵蚀搬运,故土壤厚度较薄,B错误。土壤的矿物养分来自于成土母质,植被是提供有机质的,C错误。草地由于根系密集,利于有机质富集,有机质含量较森林土壤高,D错。故选A。

7.B

8.D

【分析】

7.

成土母质在土壤形成过程中的作用:影响成土过程的速度,性质和方向;母质影响土壤的物理性质;不同母质上形成的土壤,其养分,质地情况有所不同;母质影响土壤的矿物组成和机械组成。B正确,ACD错误。故选B。

8.

受地形影响,甲、乙两地地势较高,有一定坡度,地表疏松物质的迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤;丙地地势较平坦,洪积物在稳定的生物、气候条件下易发育成深厚的土壤;丁地为基岩,缺少成土母质,土壤发育程度最差。D正确,故选D。

【点睛】

本题考查土壤的形成过程。解题以了解土壤的成土母质为前提,结合其他影响因素判断土壤的发育程度。

9.D

10.B

【解析】

9.A.土层厚、层次多或分层明显,表明土壤发育程度高;土层薄、层次少或分层不明显,表明土壤发育程度低,A说法正确;

B.土壤的颜色、有机质含量等,可以在一定程度上反映环境对土壤形成过程的影响,B说法正确;

C.人类的耕种活动,将自然土壤改造成为各种耕作土壤,如水稻土等,C说法正确;

D.土壤是指陆地表面具有一定肥力、能够生长植物的疏松表层,D说法错误。

故选D。

10.A.腐殖质层颜色较深,呈灰黑色或黑色,A错误

B.淋溶层矿物质淋失,颜色较浅,B正确;

C.淀积层是淋溶层淋失的矿物质在此沉淀积累,C错误;

D.母质层由岩石风化碎屑残积物或运积物构成,D错误。

【点睛】

合理的人类活动,可以改善土壤的结构和性状;而不合理的人类活动,则会破坏土壤结构造成土壤退还、肥力下降,如不合理的灌溉导致土地盐碱化,大量施用化肥导致土壤板结。

11.B

【详解】

土壤有机质多少与枯枝落叶多少及热量条件有关。温度较低的地方,微生物作用慢,有机质积累多,高温湿润的地区虽然生物的生长量大,但由于微生物活动旺盛,故土壤积累的有机质少。大兴安岭西侧草原,草类茂盛,草类植被的根系主要集中表层,枯枝落叶多,而且该地纬度较高,微生物作用慢,有机质积累多,B正确。山东半岛温带森林纬度相对大兴安岭西侧草原低,有机物积累相对较少,A错。西双版纳热带森林常年高温多雨,淋溶作用强,土壤有机物含量低,C错。内蒙古高原西部荒漠气候干旱,植被少,土壤有机物来源少,D错。故选B。

12.C

【详解】

红壤多分布在亚热带季风气候区,具有高温多雨的气候特征,气温高,微生物分解有机质快,使得红壤中有机质含量低,①正确;成土母质中不含有机质,成土母质营养丰富与土壤有机质丰富无关,②不符合题意;森林茂盛,有机质来源丰富,是有机质丰富的原因,不是有机质含量低的原因,③不符合题意;红壤分布区,降水丰富,淋溶作用强,导致有机质容易流失,从而使得土壤中有机质含量低,④正确。综上所述,C正确,排除ABD。故选C。

13.(1)雨热同期,植物生长量大;冬季冷湿(或温度低),有机质分解慢。

(2)坡地开垦(或者频繁翻耕)造成黑土流失;连续(或长期)耕种,肥力消耗多;长期使用化肥,导致土壤板结(或者土壤结构发生变化/理化性质发生变化);(犁底层导致)土壤通透性(或透气性或透水性)变差。

(3)减少土壤表层扰动(或表层紧实),减轻肥力流失(或水土流失);深层疏松(或消除犁底层),增强透气性(或透水性)。

【分析】

东北地区的黑土众所周知肥力优越,但伴随着高强度的农业生产,黑土退化已成为东北地区重要的生态环境问题。本题提出了“少耕深松”的生产方式来保护黑土,学生需要对黑土退化的原因以及缓解黑土退化的措施进行分析,综合能力较强。

【详解】

(1)从气候角度来说,腐殖质来源于有机质,而有机质多来源于枯枝落叶,枯枝落叶丰富,又是由于植物生产量较大。因此东北地区腐殖质较为丰富主要的原因在于其气候为季风气候,雨热同期植物生长量大,枯枝落叶丰富,且冬季气温低,有机质分解较慢,利于腐殖质的积累。

(2)由材料可知东北黑土肥力下降源于大规模农垦以及农业生产中频繁翻耕,导致土壤结构发生变化,肥力消耗过多;化肥使用导致土壤板结,最终形成犁底层,进一步的导致了土壤透气性、透水性变差,加剧黑土肥力的下降。

(3)针对上一问题所述的原因,提出了“少耕深松”可按照两个层面进行分别分析。少耕意味着通过减少耕作频率来减少对表层土壤的影响,从而减轻水土流失问题,减轻肥力流失。深松意味着疏松土壤以消除犁底层从而增强黑土的透气和透水性。在分析过程中,应当结合不同层面的问题进行因地制宜的综合分析。

相关试卷

这是一份高中地理人教版 (2019)必修 第一册第三节 防灾减灾课时训练,共8页。试卷主要包含了单选题,综合题等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教版 (2019)必修 第一册第六章 自然灾害第二节 地质灾害同步训练题,共7页。试卷主要包含了单选题,综合题等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教版 (2019)必修 第一册第二节 土壤随堂练习题,共3页。试卷主要包含了填空题等内容,欢迎下载使用。